流山で開学した東洋学園大学は2017(平成29)年に開学25周年を迎えて、全学生が本郷で学ぶキャンパス統合が進行し、学園祭は本郷で開催されるようになっていた。

これは、同年10月に本郷キャンパスで開催された学園祭で、第2代学長の行方昭夫先生が東洋学園大学開学時のことについて講演した時の原稿である。

ご紹介にあずかりました行方昭夫です。皆さん、こんにちは!今日は開学25周年、おめでとうございます。開学時に関係した者として感無量です。

これから開学前後の思い出をお話しし、東洋学園大学の伝統として継承すべきものがありましたら、現役の皆様のご参考にと存じます。まず、開学に先立つ準備段階、つまり文部省の大学設置審議会への申請段階の話を手短に致します。

木内信敬

私が、勤めていた東京大学で当時の定年である60歳に近づいた年に、親しくしていた木内信敬(のぶゆき)先生から連絡があり、勤務されている東洋学園で4年制の大学を作るので、参加しないかというお誘いがありました。実は、他のいくつかの大学からのお誘いもあったので、お答は留保していました。そうしたある日、学校を見に来ないかという電話がありました。ここ本郷キャンパスにお約束の日に出向きますと、案内された部屋には木内先生だけでなく、数名の方が私を待っていらっしゃいました。木内先生のご紹介だと、理事長の馬渡房先生、その令息の宇田正長先生、義理の子息で四大の学長予定の宍戸寿雄先生でした。皆でお茶を飲みながら雑談したのですが、私は「これはお見合いだな」と気付いたので、私の方も、これから付き合うかもしれない皆さんをよく観察しました。

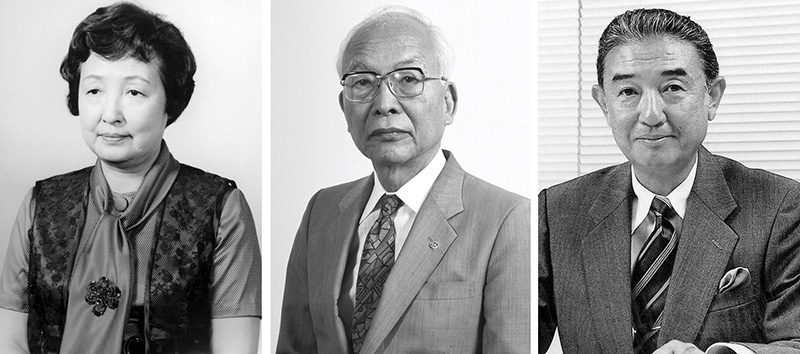

左:馬渡房 中:宍戸寿雄 右:宇田正長

この後のお話に登場して頂くので、ここで馬渡、宍戸、宇田先生について簡単な説明をしておきます。ご存じない方もいらっしゃるでしょうから。馬渡先生は昭和天皇のお后のようなノーブルな淑女ですが、短大協会の会長もなさったしっかりした女性です。宍戸先生は航空学科卒で飛行機の設計をされていて終戦になり、今度は経済学を学び、経済企画庁の調査局長として経済白書を執筆された方です。神童だったいう噂通りで、何事でも的確に理解できる方でした。宇田先生は慶応出身の整形外科の医師で、名門の生まれだとすぐ分かる方で、お顔が総理大臣の橋本龍太郎に似ていらっしゃいました。

さて、これらの方たちとの「お見合い」の翌日、木内先生から、「是非参加して欲しいということです」という電話がありました。

千葉大名誉教授の木内先生は、ジプシー研究の第一人者でお人柄でも私が敬愛している東大の先輩でした。紹介された馬渡、宇田、宍戸先生たちもいずれも誠実で、失礼な言い方ですが、信用できそうな方ばかりです。加えて、東大での親しい同僚だった長井善見教授も四大に参加予定だと知りました。さらに、既成の大学に行くより、新しい大学作りにチャレンジする方が面白そうだという思いもありました。それで、私も新しく生まれる四大に参加する意思を伝えました。

こうして定年後に勤める大学が決まったので、30年勤務した東大で最後の1年をゆっくり過ごしていました。そんなある日、宍戸先生から、文部省に行くので学部長予定者ということで一緒に来ないかというお誘いがありました。宍戸先生は微笑を絶やさぬ穏やかな紳士です。文部省に行ったことがなかった私は、気軽に「ご一緒しましょう」と答えました。

当日、約束の場所に行くと、宇田先生や事務職員の方も数人待っておられ、笑顔のままの宍戸先生以外は、皆真剣な表情であるのに気付きました。揃って旧文部省―今の文科省(もんかしょう)―の大学設置審議会への申請者用の待合室に入って行きました。そこは薄暗い大部屋で、あちこちに年配の学者をまじえた5,6人のグループが固まり、書類を見ながら陰気な表情でひそひそ話をしています。時々「~大学さん!」と呼ばれて、隣の部屋に入って行きます。私は様子がよく呑み込めず、やや不安になったまま待っていました。やがて「東洋学園さん!」と呼ばれて隣の部屋に入り、担当の係官を前に全員が座り、既に提出してあった申請書、授業計画などについて係官が問題点を指摘し、こちらが答えるのです。

当時は係官が横柄で、手厳しい質問が飛び出して来てこちらの返事が不十分だと、罵声を浴びせられることもありました。しばらく質疑応答の後、係官は「この前、あれだけ注意したのに、まだこんなことじゃ、仕切り直しですな」と吐き出すような言い方をしました。そして私の方を向いて、「行方先生、客観的に見て、こんな杜撰な計画でまともな大学教育が出来ると思いますか?」と問いかけて来ました。

「国家公務員なんだから、一度くらい文部省に行ってみるか」くらいの気持だった私には、答えようもありません。肝をつぶしました。「なんだ、大学が誕生するかどうか、まだ決まっていないのか!」と驚きました。やがて木内先生などから、「係官はどの申請に対しても皆あのような態度だが、最終的には大丈夫。案を徐々に手直しして行けば、必ず認可される」と聞きようやく落着きました。しかし、ここからが大変でした。木内先生と私で申請案の大幅な手直しをすることになったのです。今まで四大申請についてなので遠慮していた短大学長の木内先生に、大学として全面的な協力の要請があったそうです。家が近くでしたから、幾晩も遅くまで木内先生のお宅で講義やゼミ科目を考え、担当者を選ぶ作業をしました。

その後のことは省略しますが、幸い、年末までには無事に設置が認可されて、慌ただしく学生募集、入試なども行い、遂に25年前の1992年4月1日東洋学園大学が誕生したわけです。

ここから開学してからの話になります。馬渡学園長、宍戸学長、宇田理事長兼副学長、行方学部長、高倉・宮地両学科主任、長井図書館長、浅野視聴覚教育センター長、何川事務局長という陣容でした。私を除く、この8名の皆さんが鬼籍に入られたのは寂しい限りです。ご冥福を祈らせてください。

授業が始まる前に、宇田理事長から私に、「宍戸学長はいくつもの委員会、企業、団体の仕事があり、始終アメリカに講演に行くので滅多に学校に来ない。私も医者としてまだ働いているが、ほぼいつも来る。学園長も時々現れる。で、経営は責任を負うが、教育は先生に全て任せる」というお話がありました。私は大いに責任を感じましたが、同時にやる気も出ました。以下、具体的な例を多く挙げて、お話しましょう。

4月9日の入学式で、宍戸学長は新入生に「校舎も教員も学生も全て新しい大学で、教職員と学生諸君が一致協力して新しい伝統を打ち立てましょう!」と呼びかけました。その元気いっぱいの約300名の男女の新入生にあふれる流山キャンパスは喜びと期待で満ち溢れていました。校庭には大きな桜が満開、校舎の裏手の光り輝く坂川には綺麗な水鳥が群がっています。校舎の裏の景色は、かのコンスタブルの風景画のようでした。すべて我が大学の新入生を歓迎しているようです。

いよいよ授業がスタートしました。私が英語の最初の時間に本学での英語教育への期待について質問してみると、「貴学の役に立つ英語教育に大いに期待している」とか「高校までは部活で忙しくて、英語は好きだけど、基礎ができていないのでよろしく」とか、意欲的な発言が多くあり嬉しくなりました。

英文学の1回目の講義でも、シェイクスピアから語ったのですが、講義の直後に書かせたアンケートには、「大文豪が婚前交渉をして、やむを得ず年長の妻と結婚した事実が、その後の劇作にどういう影響を及ぼしたか、次回の講義が待ち遠しい」と言うのもあって、教える意欲を掻きたてられました。同僚の先生方の話でも、この調子ならいい教育が出来そうだということで、私はほっとしました。しかし、最初の希望に満ちた数週間が経過するにつれて問題も生じてきました。

大学・勉学・教師への姿勢が、私自身が学生だった時と違う学生が少なくないということでした。勿論、違わない学生も存在するのですが、それはむしろ少数派でした。無視できない数の学生にとって、小学校、中学校、高等学校は楽しいところでなかったのです。教師に褒められた経験はないし、勉強は苦手だったのです。教師は出来ない自分を苛める敵でした。もう勉強は嫌だから大学に行く気もあまりなかったけれど、親が行きなさいというので、自分の学力でも入れる大学に来た、というわけです。一方、私にとっての学校は、先生に褒められ、クラスメートに尊敬される楽しい場所でした。教師の多くは、この意味で楽しい学校生活を送った人なので、私と同じ発見をして困惑していました。

こういう学生をどう指導したらよいか?入学した全ての学生を満足させたいと願う以上、工夫が必要だ。彼らにとって、大学を楽しい場所にして、先生は味方だと実感させるにはどうしたらいいのか?私はこの問題に正面から取り組み、教授会でもそれを真剣に論じました。

同僚の浅野教授がアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)で教員に配布している小冊子を手に入れてくれました。教え方を新入りの教員に指示するマニュアルで、一読して驚きました。黒板の使い方、発声法、講義しながら視線をどこに合わせるか、教室内の移動の仕方、などなど、詳細に記されていたのです。従来、日本の大学では、教える内容さえよければ充分だ、教え方など考えるのは偽の学者だと思われていました。MITは、言うまでもなく、世界で超一流の大学です。そのような大学で、「教え方は教える内容と同じくらい重要だ」とされているのに、目から鱗が落ちる思いでした。さっそく皆でその小冊子を回し読みしました。

同じ頃、NHKのテレビで池上彰というアナウンサーが、子供ニュースをやっていました。彼はお父さん役で、ニュースを分かり易く子供に解説するのです。それがあまりに巧みなので、教授会で参考にするように提案しました。今日の池上さんの活躍ぶりはご存じだと思います。

教授会では、「学生の目を見て理解度を確かめながら授業を進める。学生の心理を察しようとする。学習意欲を高め、大学への満足度を増すための工夫を大事にする。などをモットーとしよう」と話し合いました。宍戸先生も宇田先生も、ぜひその方向でとおっしゃり、教授会でも大方の先生が賛同してくれました。不満の方もいて、「行方先生は文学専門だから、面白い話も出来ましょうが、私の専門は堅い科目ですから、面白く論じるのは難しい」という発言がありました。私は「まあ、身近な実例などを混ぜて興味を喚起したらいかが?」と答えて納得して貰いました。しかし、本当は、講演でも講義でも話す内容を講演者なり教える者が100%根本から理解していれば、どのようにでも話せるものなのです。観光バスのガイドでも、慣れないガイドは途中で質問されると混乱しますが、ベテランなら平気で質問に答えられますね。あれと同じなのです。私に反論した方は、失礼ながら、勉強不足だったと思わざるを得ません。

ここでご参考までにアメリカの大学での教員採用試験の話を挟みます。業績審査で合格した候補者に、学生を前にした講義をさせます。うまく喋れない学者は教壇には立てませんが、研究所の教授として働けます。立派な学者でも学生相手には向かない人がいるのですね。

さて、私は自分も率先して教え方に工夫を凝らし、学生になるべくやさしく接しました。英語の時間には頻繁に黒板を使って構文などを説明しました。当時帰宅するとスーツが白墨だらけになっていたのを覚えています。その結果、学生から「生まれて初めて、受動態が理解できた」、「仮定法は自分には無理だと思って敬遠していたけど、基本から説明してくれたので、面白かった」、「ガリバー旅行記の馬の国の話を聞いて、自分の人間性が恥ずかしくなった」などポジティブな反応を得られて努力の甲斐がありました。とても嬉しいこともありました。一回生の古屋真智子という学生が英語のスピーチコンテストに出て3等賞を得たことです。私が原稿書きを手伝い、発音は英語圏での生活18年の富山先生に指導して頂いたのですが、基本は彼女自身で進めたのです。頑張れば、こんな立派な結果が得られるというので全学で喜びました。

次第に学生たちは、教師を敵でなく味方だ、勉強は自分を幸せにすると考えるようになってきました。それでも、ある時、英語の時間に、何気なく、どんな質問でも答えてあげると言ったところ、こんな反応がありました。皮肉な感じの学生が、「それって本当ですか?」と聞きました。そして自分の高校は受験校だったので、先生は入試の難しい大学を受ける生徒には親切だったけれど、自分などは相手にしてくれなかった、「君の低レベルの質問なら、どんな参考書にも答が出てるぞ」といわれたそうです。そんな扱いを受けた経験のない者には分らない悔しさを味わったのですね。こういう学生の心の傷を癒すことが自分に出来るだろうか、と私は自分に何度も問いかけました。

又ある時、授業後に学生に呼び止められました。学生は周囲に誰もいないのを確かめつつ、「よくサンタンゲンのSって言いますね?あれ何ですか?」と聞きました。「え、大学生になって、知らないのか!」とは、勿論、言いませんでした。知らないのを恥だと知っているのですから、優しく説明するしかありません。納得して、学生の目が輝きました。それで充分報いられました。

私には学生は勉強が第一だという気持が強く残っていました。そのため勉強ができるのがよい学生だと思っていました。それで、出来る学生を育てようとして、一生懸命に教えるのですが、進歩はあるにしても、のろいのです。私が授業中に模範文の暗記を勧めたところ、ある学生が、応じてきました。1週7つの英文を暗記してくる、というのです。テストしてくれと言うのですが、最初は7問中4問正解、次の週は3問正解。。。。という次第で、最後には1週一つ覚えることにしたのですが、それも無理になり、「先生には悪いけど、僕には無理ですから」と止めてしまいました。

私は途方に暮れました。それを知った宍戸先生は、「行方さん、生まれつきの頭脳は変えられませんな。まあ、ほどほどでいいのですよ」と笑顔でいわれましたし、宇田先生は「先生、あんまり頑張らなくても結構ですよ。先生が病気になったら困るもの」と言われました。

ここで、医者としての宇田先生に感謝している話を挟みます。2回目の入学試験の日のことです。教職員全員緊張して早朝から集合していました。そこに一人だけ日頃から問題行動のある教授が遅れてきました。校門からゆっくり歩いてくる姿がよく見えました、せめて格好だけでも速足にすればいいのに!私は思わず彼に向かって「どういうつもりですか!打ち合わせ会であれほど注意したのに!」と大声をあげました。その瞬間、宇田先生が飛んできて「深呼吸を3回して!」とおっしゃいました。お蔭で命拾いしました。有難いことです。

さて、学生の成績が上がらぬことで困っている間に、体育祭があり、そこでこんな経験をしました。体育祭の運営は学生委員に任せていました。騎馬戦がありました。あるグループの騎馬は、夢中になって、常識を超えて腕力を用いました。それは観客席にいた教職員や学生全ての目に明らかでした。勝負判定結果をマイクで発表した運営委員は、落ち着いた毅然たる態度で、行き過ぎのあったグループ失格を申し渡しました。誰にも納得のゆく判定でした。僅かな時間内に委員の間で相談した結果を、あれほど冷静に、反論を許さぬ、堂々たる声で伝えたことに私は感心しました。同じ委員はさらにとても賢い臨機応変の処置もしました。後で調べたところ、その委員を務めた学生は、英語の授業では出来る方でしたが、抜群というのではありませんでした。

成績がそれ程よくなくても、人間として立派であれば、その方がよい、あるいはそれで十分だという事実に私はようやく目覚めた次第です。それからは、いくら教えても成績が上がらない学生に対して寛容な気持になれました。こうして比較的安定した気分で勤務を続けることが出来ました。開学4年後、大学生活に満足して卒業して行く学生を送ったときには、頑張ってよかったと感じた次第です。

開学当時の思い出を確認するため、先日流山キャンパスを久しぶりに訪ねました。青空に映えて赤煉瓦が綺麗でした。一緒に頑張った人々がほとんど故人になられたこともあり、懐かしさで一杯になりました。そこで嬉しい発見がありました。校庭に木製のベンチがまだ置かれていたのです。あれは25年前のものです。当時食堂がなく、学生たちは地面に座って弁当を食べていたので、見かねた私が馬渡学園長に話して即座に置いていただいた1ダースほどのベンチです。

開学当時、馬渡先生だけでなく、宍戸先生も宇田先生も始終私に学生や教職員のことを尋ねられ、ご自分からも知っていることを語って下さいました。学園全体が家族的で、シンパシーがありました。シンパシーというのは、よく誤解される「同情」でなく、「共感」あるいは「思いやり」です。教職員は学生に、経営陣は教職員に、シンパシーを持って接するのが本学の習わしだったと思います。

開学25周年記念にあたり、学園の更なる発展を願いつつ、以上の思い出話がいくらかでもお役に立てば大変嬉しく存じます。