宇田 愛

生前、氏は人を慈しみ、他人の苦を己の苦となし、難事に際しても極めて静かに、独り苦しみ、独り事に当るの風であった。

(『学園四十年史』 東洋女子短期大学 1990年)

| 1883(明治16)年 | 3月29日 | 千葉県朝夷郡岩糸村に庄司伊平次女として出生 |

| 1900(明治33)年 | 女子高等師範学校附属高等女学校卒業 | |

| 1901(明治34)年 | 7月頃 | 同仁キリスト教会少女の家に入寮 |

| 1905(明治38)年 | 日本女子大学校英文学部本科入学 | |

| 1908(明治41)年 | 4月11日 | 同 卒業 |

| 6月30日 | 宇田尚と結婚 | |

| 1946(昭和21)年 | 6月22日 | 財団法人東洋女子歯科医学専門学校理事長に就任 |

| 1950(昭和25)年 | 5月1日 | 新制・東洋女子短期大学開学 |

| 同年、社団法人キリスト教同仁社団理事に就任 | ||

| 1973(昭和48)年 | 11月3日 | 勲三等瑞宝章受章 |

| 1975(昭和50)年 | 3月8日 | 学校法人東洋学園理事長より退く |

| 1982(昭和57)年 | 2月17日 | 他界(98歳) 21日、東洋女子短期大学葬 |

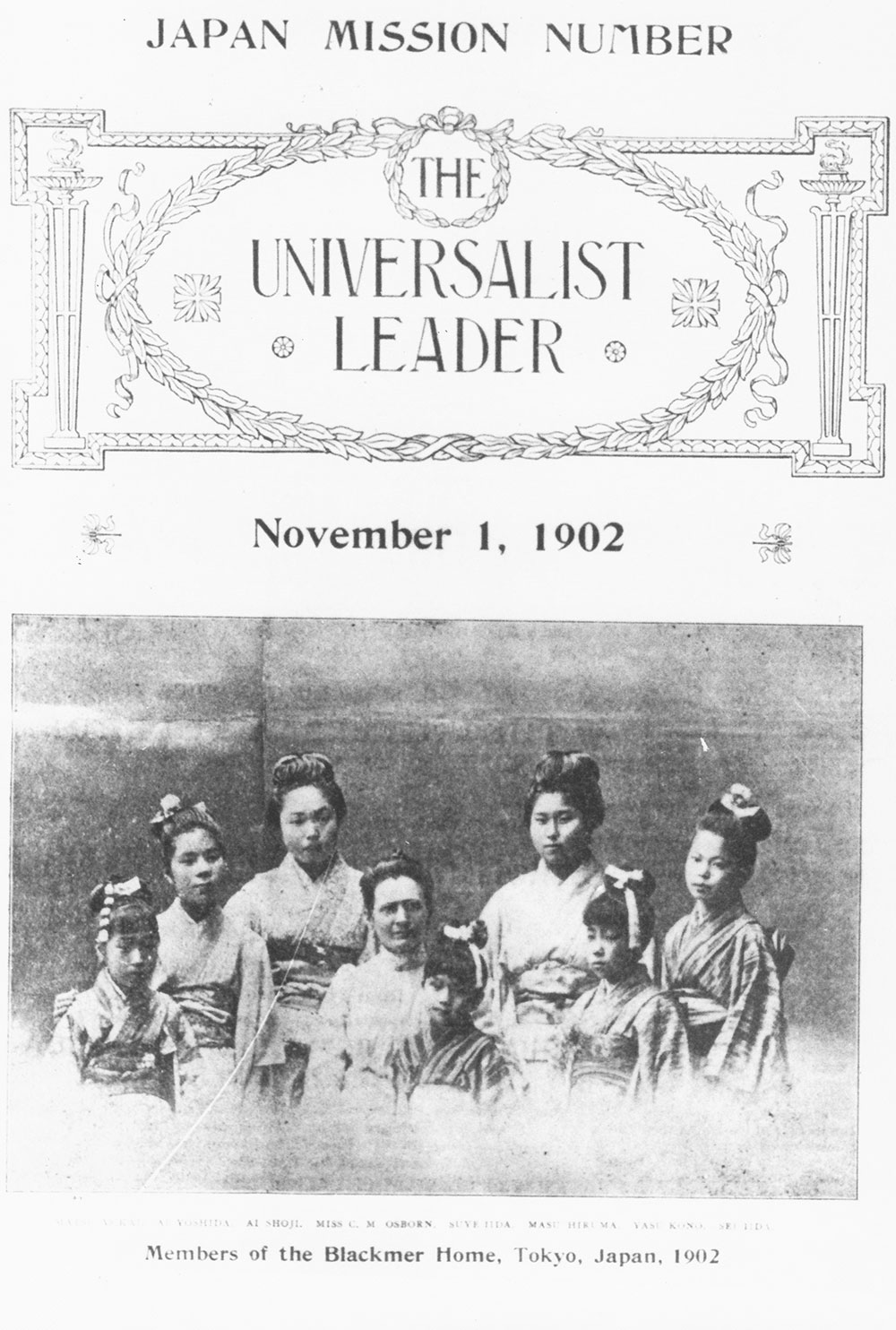

宇田(旧姓:庄司)愛は1883年3月29日、千葉県朝夷郡岩糸村(現 南房総市岩糸)の商家、庄司伊平の次女として生まれた*1。女子高等師範学校附属高等女学校(現 お茶の水女子大学附属中学校・高等学校)を経て1908年に日本女子大学校英文学部本科(現 日本女子大学文学部英文学科)第5回生として卒業*2した。高等教育に進む女性が極めて稀な時代に庄司家の経済力と進歩的な家風が伺われるが、中等教育と高等教育の間に5年のブランクがあり、高等女学校を卒業した翌年7月頃、社会活動を重視するユニバーサリスト派の同仁キリスト教会*3女子寮「少女の家」に入寮した。少女の家は東京府小石川区小日向台町にあり、貧しい家庭の少女に教養を与え、その救済と地位向上を図ることを目的としていた。寄宿生は女性宣教師の下でセツルメントとして日曜学校を運営し、子どもたちに遊戯指導を行った。教会は少女の家を母体として1903年に同区高田老松町50番地(現 文京区目白台3丁目)で新たな施設を建設し、事業に多額の献金を寄せた米国バーモント州在住の信者Lucean Blackmerの名を冠してブラックマー・ホームと命名*4した。

THE UNIVERSALIST LEADER表紙 1902(明治35)年11月

左から三人目に宇田愛 一般社団法人キリスト教同仁社団 蔵

ブラックマー・ホーム 写真蔵:一般社団法人キリスト教同仁社団

ブラックマー・ホームは教会女子寮としての性質とその立地から、近隣にできた日本女子大学校の寄宿舎の性格も帯びるようになった*5。同校創立者でプロテスタントの成瀬仁蔵は1901年の開校式に同仁教会宣教師キャサリン・M・アズバンを招き*6、アズバンは同校で教鞭を執った。

アズバンは1901年6月25日の日記に、「佐藤夫人の妹の、庄司あいを入寮させようか、と云う問題をずっと討議してきた。九月迄寄宿生として入寮させ、若し有望なら、そこでドッジ博士に願ってみようか」と記し、7月2日には入寮した庄司愛が他の寮生に良い影響をもたらしていると記している*7。ドッジ博士の詳細は不明であるが、優秀な日本の子女に奨学金を送っていた米国人である。

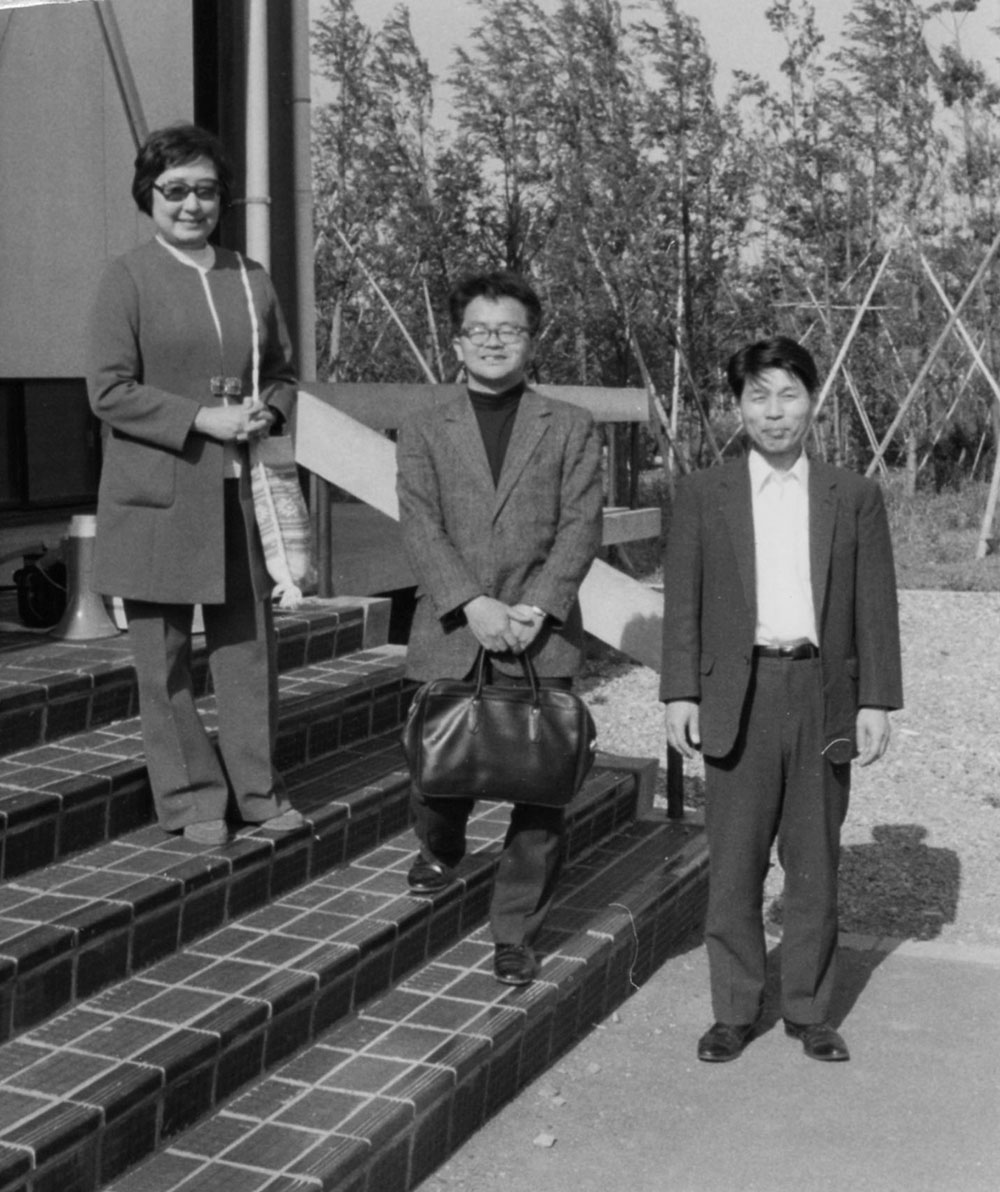

「ドッジ博士を保護者とする宇田(庄司)愛と宇田家の家族」のキャプションがある写真*8。右端が宇田愛、一人置いて左に立つのが宇田尚。左端は宇田尚養父の宇田義房(廉平弟)と推測される。

裕福な家庭の子女の庄司愛が信仰の道に入って外国の援助を受けることになった理由は分からない。アズバンは「庄司あいはうらやましい程に、自己制御力を持っている。彼女が入寮以来、大人の誰一人として、あいの怒った様子を見た事がなかった。それにあいがきびしい試練を経験してきた事を私共は知っている」*9と記している。庄司愛は宣教師を助けて音羽の貧しい子供たちの世話にあたり、この活動はやがて幼稚園の設置へと発展していった。

Catherine M.Osborn

M.Agnes Hathaway 2点とも写真蔵:宇田家

初期の美登里幼稚園(慈善幼稚園) 写真蔵:宇田家

庄司愛が日本女子大学校に入学した1905年、アズバンを助けるためアグネス・ハサウェイが来日し、教会が1908年に開設した慈善幼稚園の園長に就任した。庄司愛は同年4月11日に日本女子大学校を卒業、6月30日の宇田尚との結婚後も幼児教育に携わり、1910年に彼女の命名で美登里幼稚園と改称した*10。今日も同地に同仁美登里幼稚園・保育園として現存する。

ブラックマー・ホームの後輩、寺田薫*11は同じ1908年に鳩山一郎と結婚した。一郎の父、鳩山和夫は幕末に海保漁村の掃葉軒で学び、時期は異なるが宇田廉平と同門の関係である*12。鳩山薫は後に共立女子学園理事長となり、政治と教育の分野で同じ道を歩み続けた鳩山家と宇田家の関係は長く続くことになる。

庄司愛は1908(明治41)年6月30日に同郷の宇田尚と結婚した。宇田尚は東京に生まれ主に栃木で育ったが、父祖の地は千葉県安房郡館山町(旧眞倉村、現館山市)である。夫妻は1910年に長男忠順を設け、以後、長女房(1914~2000)、次女富(1916~2008)と三人の子女に恵まれた。しかし、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災で湯島天神下の自宅を焼失した上、同年に東京高等師範学校附属中学校へ進学した長男忠順が結核のため転地療養していた千葉県安房郡北条町(現館山市)で落命した。長女房は後年、次のように記している。

「父と母はこのことについて、二度と口には出すまいとお互いに誓いあったと後年母から聞かされました。それから数十年の年月が経ち、私の長男正長が宇田姓を名乗り、母も年とともに気力が衰える頃、時々、正長と呼ぶべきものを、兄の名忠順と口に出し乍ら、それに気付かなかったことがよくありました。それを聞くにつけ、悲しみの思いの深さに胸を突かれ、返す言葉もありませんでした」*13(部分略)

夫妻は残された二人の娘の教育に力を注いだ。二人とも母と同じ日本女子大学校に進み、長女房は航空機設計技師の榊原帯刀(榊原昇造次男)と結婚、帯刀死去後は鉄道省医官の馬渡一得と再婚、次女富は大蔵官僚で後に代議士となる愛知揆一と結婚した。戦後、馬渡一得は東洋女子短期大学初代学長(在任1950~56)、愛知揆一は第2代学長(在任1956~57/58~64)、馬渡房は第3代学長(在任1965~91)兼学校法人東洋学園理事長(在任1975~92)、榊原帯刀の遺児である長男正長は宇田姓を継ぎ、理事長職を継承した(在任1992~2003)。

家庭に入ったこの時代の女性として、大正から昭和戦前期の宇田愛は夫の内助に徹している。東洋女子歯科医専の学生監・寮監・英語教師として日本女子大学校同期で高等女学校英語科教員の経験がある岡島(旧姓:柏木)ハルヱを招いたことが唯一、記録に残されている。

この間、大陸で武力による現状の変更を図った日本は国際社会から孤立し、連合国との戦争が避けられない情勢となった。1941(昭和16)年までに米国人宣教師は帰国し、残る者は敵性外国人として収容され、キリスト教諸会派は開戦直前の国家統制により三派に合同させられた。

宇田愛は1940年に日本基督教会*14理事に就任*15した。東洋学園栃木寮(槃澗学寮)にある軽井沢彫の机と椅子は、離日する宣教師の渡航費用とするため宇田家で買い取った教会備品である。

目白台の同仁キリスト教会で使っていた家具 宇田家蔵

日本の敗色が深まる1944年4月、ブラックマー・ホームは東洋女子歯科医専高田寮となった。宇田愛を介して機能を止めた教会施設を教団から借用したものである。東洋女子歯科医専は1940年度から入学志願者が目立って上昇し、創立以来はじめて入学定員150名を満たし、さらに超過して受け入れ、寄宿舎の整備に追われていた。この現象は徴兵による男性歯科医の出征、女性の戦時動員忌避などによると考えられる。このため開設した高田寮だったが、近隣の東京帝国大学医学部付属病院分院(ルーツは内務省医術開業試験所)を空襲から守るため、終戦直前の1945年6月に建物強制疎開の対象となって解体された。なお、東大病院分院は2001年に閉鎖され、2019年に外国人研究者・留学生、日本人学生の寄宿舎として東京大学目白台インターナショナル・ビレッジが開設されている。

この半世紀の間をかえりみますと、まことに多難の連続でございました。何度か挫折の危機にも見舞われました。特に戦争で総てが灰燼に帰し、細々ながら立ち直ったと思うと間もなく、学制改革が施行された折などは、前途が全く闇と申すより他はありませんでした。

(宇田愛「理事長挨拶」 『本学の歩み -創立20周年記念』 東洋女子短期大学 1971年)

本項は前章1945~50(昭和20~25)年の要約である。1945年4月13日深夜の第2回市街地大空襲(城北大空襲)で東洋女子歯科医学専門学校は本郷区元町2丁目の全施設を焼失した。学校は滝ノ原宇田家所在地の栃木県上都賀郡永野村へ疎開を進め、1年と4年の一部を槃澗学寮と周辺民家に分宿とした。7月初旬より4年生が永野第一国民学校に設営したバラックの付属医院分院で実習を開始したものの、1年生は作業に終始し、深刻な食糧不足に陥ったところで8月15日の終戦を迎えた。

再度の休校後、10月22日から宇田尚が理事を務める湯島聖堂斯文会館を分教室として授業を再開した。4年生の実習は歯科を持つ都内の病院や生徒各自の縁故に頼った外部の医療機関に委ねた。1946年2月に国と千葉県から千葉郡津田沼町大久保19番地の旧軍施設一時使用認可を得て、4月中旬より津田沼校舎として同地での教育を開始した。

連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)は軍国主義体制の解体と民主化を推進した。旧指導層は公職追放となり、宇田尚は1946年2月21日に湯島聖堂分教室で校長退任告別式を行い辞職、6月には財団理事長からも退いた。

未曽有の混乱のさなかの6月22日、宇田愛は財団法人東洋女子歯科医学専門学校の理事長に就任した。

医学教育は医療改革と併せPHW(Public Health and Welfare Section 公衆衛生福祉局)の指導、助言の下に進行した。歯科教育については同局歯科医学課長D.B.リジレー(Dale B. Ridgely)中佐が大学への引き上げを示唆*16し、大学昇格を望んできた有力男子校はこれを歓迎した。1946年4月に本校を含む歯科医専8校の校長、教員、開業歯科医、文部・厚生両省職員で構成される歯科教育審議会(The Council on Dental Education)が発足し、歯科大学の基準と教授要綱を定め、翌年8月まで3回に亘る報告書を教育刷新委員会に上申した。歯科教育審議会の方針を踏まえて文部省視学委員が各校の現状を視察した結果、1947年4月に5校(男子校)がA級とされ、大学予科を設けて共学の旧制大学に昇格する一方、東洋女歯、日本女歯と福岡県立(男子)の3校はB級(昇格不可)に選別された。

B級の本校は1947年度の募集を停止し、旧制東洋高等学校(理科乙類・共学)を設置した。B級校が存続するには新たに新制大学として設置申請する必要があり、A級校の大学予科と同義の特設旧制高校は大学の教養課程となる前提で国の指導により設置したものである。

複数校経営となった財団は1948年に東洋厚生財団と改称した。栃木の宇田家所有山林から伐採した材木で本郷の施設を再建し、同年11月4日の創立記念日に付属医院開院式を挙行して歯科医専3・4年は本郷に復帰した。ここには新たな国家資格として設けられる歯科衛生士の養成所として、他に先駆け1949年4月に東洋女子歯科厚生学校(各種学校)を併設した。

しかし、大学設置の前提である津田沼国有地の払い下げと施設設備の建設、整備に必要な資金を調達できず、戦時中抑圧されていた労働運動の高揚を背景に、内部では待遇改善を求める助手クラスの若手教員と法人が厳しく対峙するする状況となっていた。

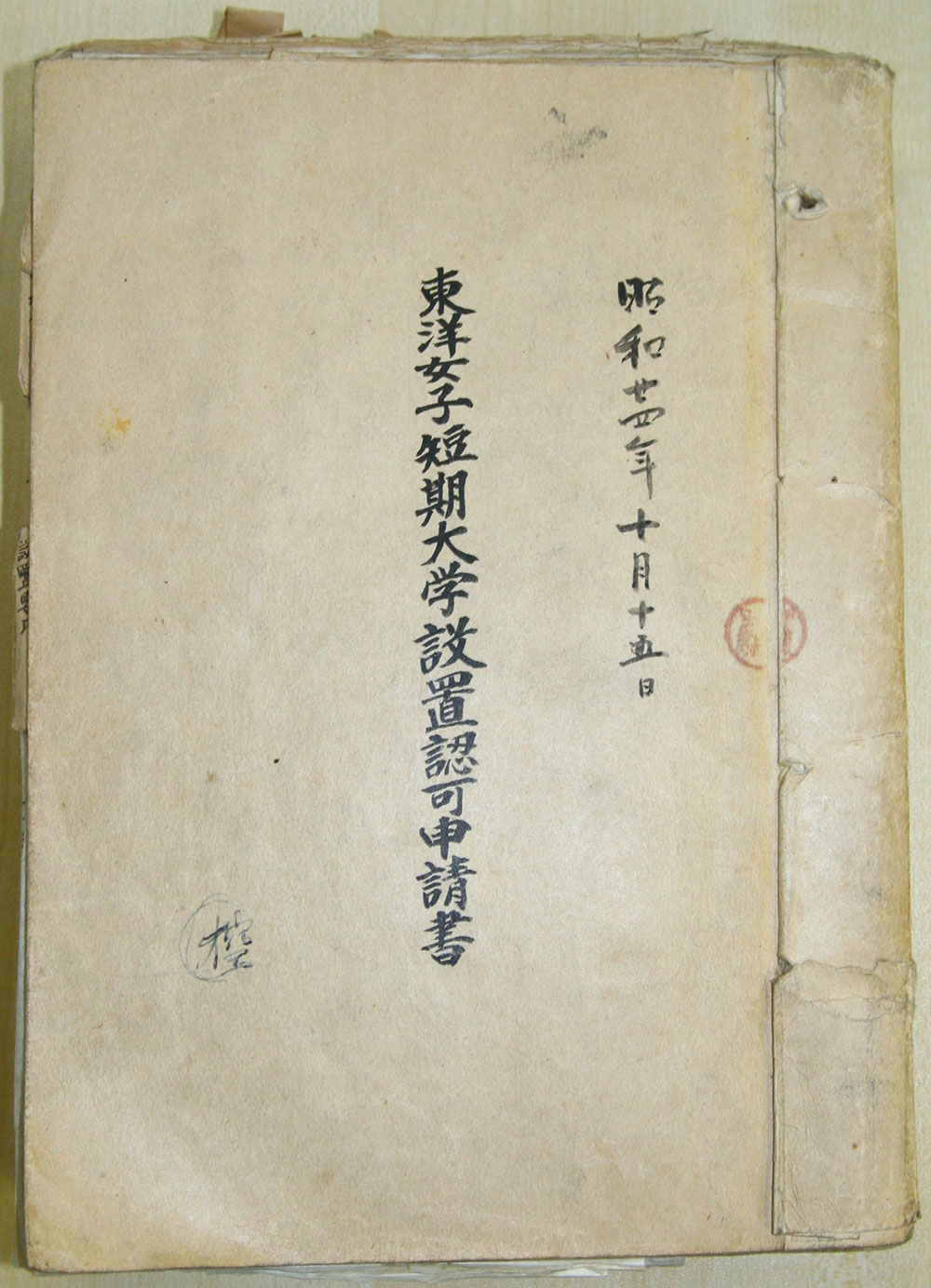

1949年5月、文部省は教育刷新委員会等の建議を受け学校教育法の一部を改正し、8月31日に短期大学設置基準を公布、翌年度から修業年限2~3年制の短期大学制度が暫定的に発足することになった。10月2日、財団法人東洋厚生財団第75回理事会は英語教育を目的とする新制短期大学と夜間学校(第2節2項)の設置を決議、同月15日付で名称「東洋女子短期大学」、学科「英語科」の設置を申請した。明治期に英文学を学んだキリスト者の理事長、宇田愛唯一人の人脈に頼って新たな学校の設置に踏み切ったのである。

英語教育を選択した背景として、アメリカ合衆国を主体とする連合国軍占領下での必要性と戦時中に抑圧された反動で英語学習が盛んだった戦後の社会状況も考えられるが、資料では一切触れられていない。

宇田愛は財団の理事長に就任後、最初の施策として同仁キリスト教会の復興支援を行っている。「社団法人基督教同仁社団ノ目的トスル社会教育事業ニ同×(1字不明)シ寄与スル為ノ事業資金トシテ社団法人基督教同仁社団代表理事井家重雄ニ金四万千円也ヲ寄付」(1946年7月29日第67回理事会)。個人でなく法人として支援することに意味があったと考えられる。1950年に宇田愛は社団法人キリスト教同仁社団理事に就任した。

1950年3月13日、第1回で最後となる旧制高校卒業式を津田沼で挙行、卒業生は旧制大学医学部などに進んだ。3月25日には本郷で女子歯科医専指定後25回生が卒業、7月1日に厚生学校19名が卒業して本校の歯科教育は終了した。

当時の日本の国情で、規模もまちまちな専門学校など旧制の高等教育機関が一律に大学へ転換することにはかなりの無理があり、本校もその一つの事例である。全国私立専門学校協会は国にCIE(Civil Information and Education Section 民間情報教育局)顧問W.C.イールズ(Walter Crosby Eells)を通してアメリカのジュニア・カレッジをモデルとする2~3年制大学の創設を働きかけ*17、文部省はCIEと教育刷新委員会の建議を受けて1949(昭和24)年5月に学校教育法を改正し、付則第109条によって短期大学が設けられた。開始間もない単線型教育の制度から逸脱する短期大学の存在は「当分の間」とされた。

或日突然宇田理事長の来訪を受けた。お話では、今度英語科だけの女子短大を作ろうと思うが、学長も理事長も英語のことはよく判らないので、誰かに顧問になって貰おうと思って、日本女子大英語科主任の上代たの先生に相談したら、「それは青木先生がいいでしょう。幸い学校から5分ぐらいのところにお住まいだから、帰りがけに寄ってお願いしたらいいでしょう、と言われたのでお伺いしました」とのことだった。

(青木常雄『教壇生活の思い出 ―英語教師六十年―』 修文館出版 1970年*18)

1949年10月29日、上代たの日本女子大学文学部英文学科長は米国スミス女子大学、コロンビア大学等での9ヶ月に及ぶ視察を終え帰国した*19。宇田愛は新たに設置する短期大学の顧問について上代たのに相談し、上代は東京教育大学(旧制東京高等師範学校、現筑波大学)教授青木常雄(1886~1978)を推した。青木の自宅は日本女子大学と同じ目白台にあった。

宇田愛はその日その足で青木邸を訪ね、顧問に招請するという思い切った行動をとった。青木常雄は東京高等師範の学生時代に嘉納治五郎の薫陶を受け、文部省内で1923年に設立された英語教授研究所(現 一般財団法人語学教育研究所)初代所長 H.E.パーマー(Harold Edward Palmer)の要請により同研究所理事に就任、1925年から東京放送局(現NHK)で放送されていた旧制中学上級者向けラジオ英語講座を長く担当し、多数の英語教科書を編纂し、斯界の第一人者と目されていた。

これより前に専任として唯一人採用が確定していたのは、ブラックマー・ホームの後輩でキリスト教同仁社団役員の吉岡まつ(1894~1981 元日本女子大学教授)。非常勤講師は「一ツ橋大学教授の古瀬良則氏、商業英語講師として峯秀樹氏、会話や聖書担当の外人教師二君」(青木前掲書*20)、一般教養科目の担当は主に旧制東洋高校からのスライドを想定していた。

青木常雄

吉岡まつ

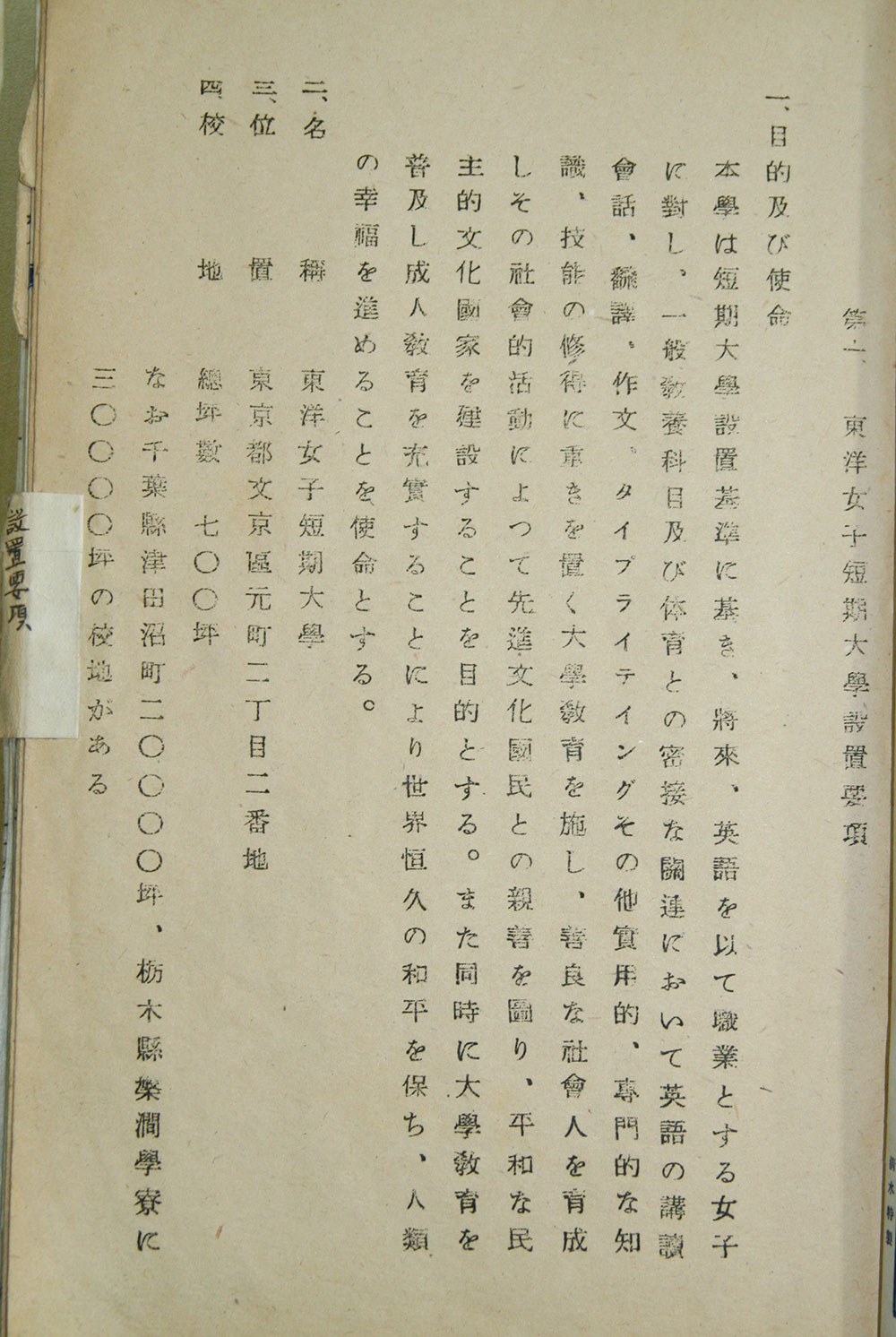

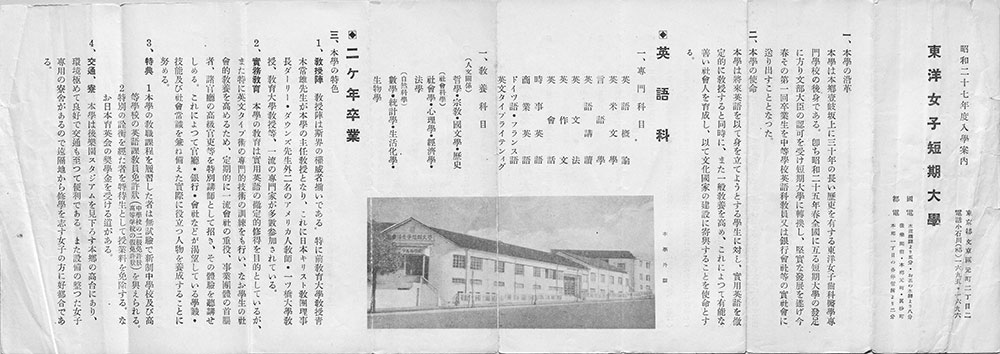

1949年10月15日付、東洋女子短期大学設置申請。

第一 東洋女子短期大学設置要項

一.目的及び使命

本学は短期大学設置基準に基き、将来、英語を以て職業とする女子に対し、一般教養科目及び体育との密接な関連において英語の講読会話、翻訳、作文、タイプライテイングその他実用的、専門的な知識、技能の修得に重きを置く大学教育を施し、善良な社会人を育成しその社会的活動によつて先進文化国民との親善を図り、平和な民主的文化国家を建設することを目的とする。また同時に大学教育を普及し成人教育を充実することにより世界恒久の和平を保ち、人類の幸福を進めることを使命とする。

(略)

七.学科目又は専攻部門の組織及び附属施設

英語科を置く 修業年限二年

八.学科又は専攻部門別学科目概要

英語科

1.一般教養科目

イ.人文関係科目

哲学 宗教(聖書研究) 倫理学 史学

ロ.社会科学関係科目

社会学 心理学 経済学(会計及簿記) 統計学 法学

ハ.自然科学関係科目

数学 物理学 化学 衛生学 生物学

2.専門科目

英語概論 英文学 英文学史 言語学 英語発声学 英語講読 英文法 英作文 英会話 時事英語 商業英語 ドイツ語 フランス語 英文タイプライテイング

3.体育

講義 実技

卒業要件62単位 定員60名(2学年計120名)

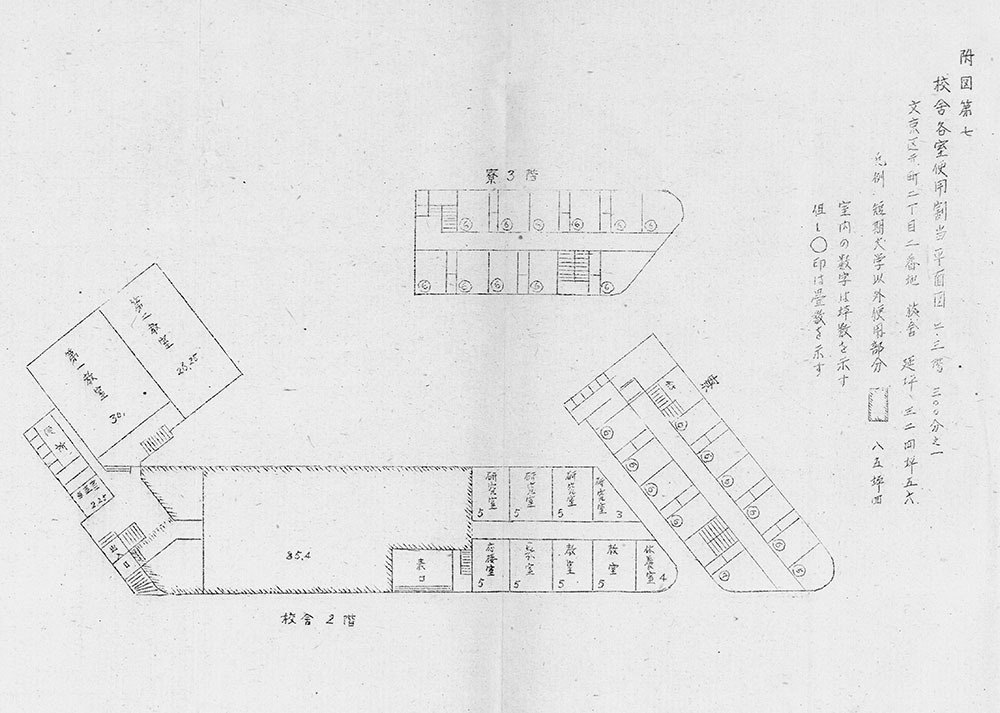

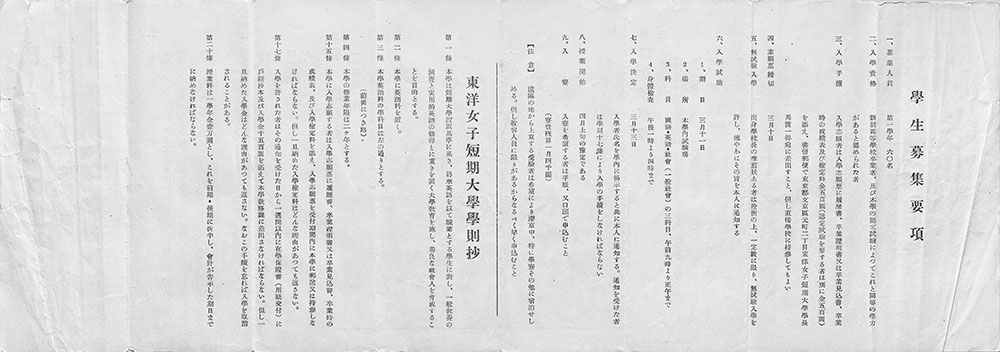

東洋女子短期大学設置認可申請書(控)

校地として千葉県津田沼町の土地2万坪を挙げているが机上の計画に過ぎず、東京都文京区元町2丁目2番地(現本郷キャンパス1号館)のみが現実である。文面からは戦争に協力したことへの反省と戦後の新しい価値観に沿おうとする意図は伝わるが、「審査員の御注意」により1950年2月の修正願で「その社会的活動によつて」以下削除など改めた。

1950年2月の修正願。

一.設置目的

本学は短期大学設置基準に基き、将来英語を以て職業とする女子に対し、一般教養の涵養と、実用的英語の修得に重きを置く大学教育を施し、善良な社会人を育成することを目的とする。

(略)

八.学科又は専攻部門別学科目概要

英語科

1.一般教養科目

イ.人文関係科目

哲学 宗教 歴史

ロ.社会科学関係科目

社会学 心理学 法学

ハ.自然科学関係科目

数学 統計学 生活化学 生物学

2.専門科目

英語概論 英文学史 言語学 英語発声学 英語講読 英文法 英作文 英会話 時事英語 商業英語(速記及タイプを含む) 独逸語 フランス語

3.体育

講義、実技

認可の条件として文部省は青木常雄の(後の学科長に相当する)主任教授就任を示唆したとされるが、青木は東京教育大学の専任教員である。ところが同大に定年制が導入されて1950年3月で退職となり、東洋女子短期大学の専任として採用が可能となった(青木前掲書*21)。青木常雄は東京教育大学の藤井一五郎、芹沢栄、広瀬泰三を講師に推し、認可の条件は整っていった。

設置の目的は以後も適宜見直しを行い、1994年度より後述(第5節1項)する大学設置基準の緩和を反映して「一般(教育)」の文言を削除し、最終的に以下の通りとなっている。

学則第1章第1条(目的)

東洋女子短期大学は、学校教育法に基づき、専門の学芸及び技能の研究教育を行い、高い理想のもとに深い教養と広い視野、適切な判断力を身につけた、社会に役立つ人材を育成することを目的とする。

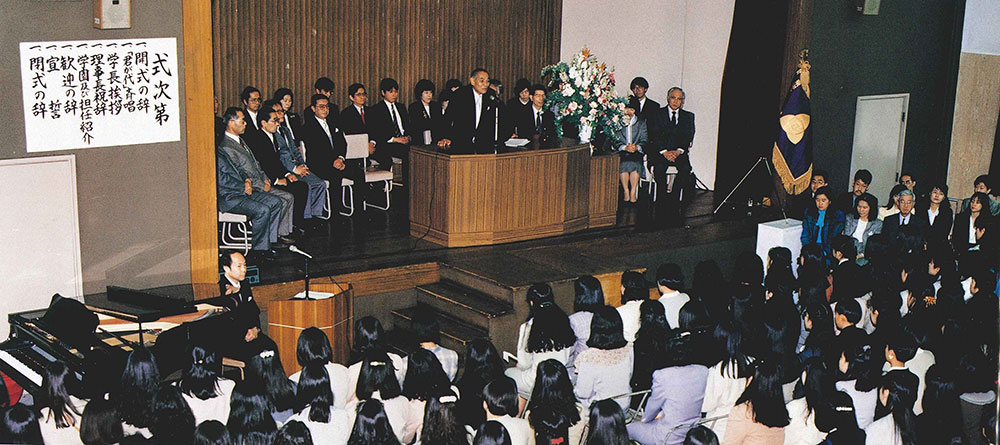

開校式は昭和25年5月1日。

式場は戦災後やっと建てた木造校舎の第1教室、つまり当時の合同教室であった。まだ講堂もなく、教室の机や椅子は廊下に出し、教壇の後に簡単な紅白の幕を張り、その前に教卓を置き、横には津田沼の校舎(兵舎)から引き揚げた時に持ってきた赤布張りの極く粗末な椅子を来賓や教員用に数脚ならべ、それに教壇の上の花瓶には花が少し生けてあるだけだった。

(『学園四十年史』 東洋女子短期大学 1990年)

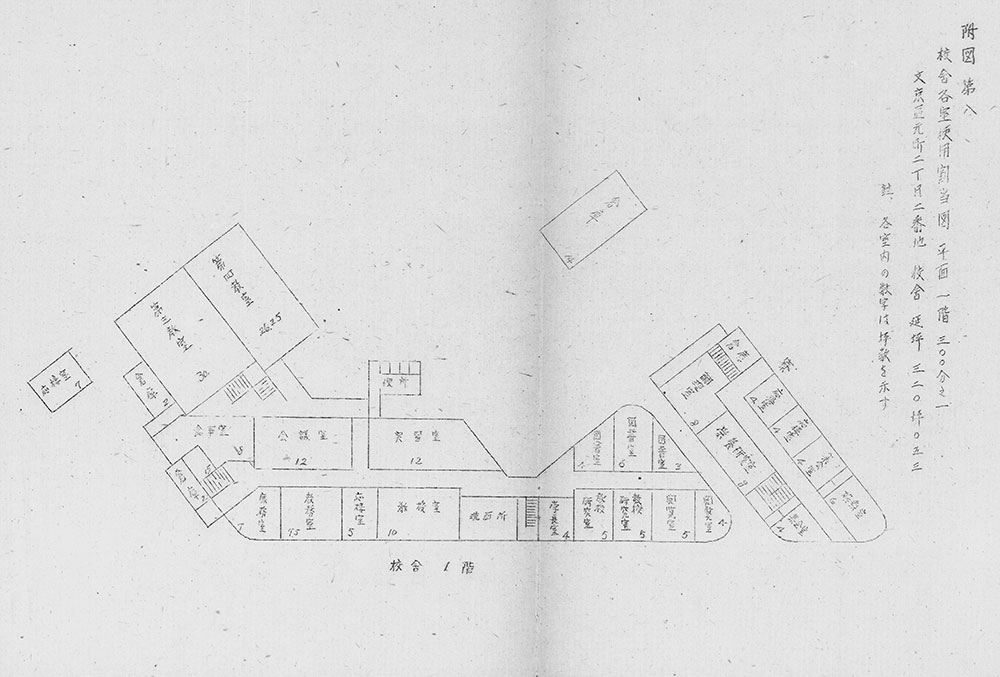

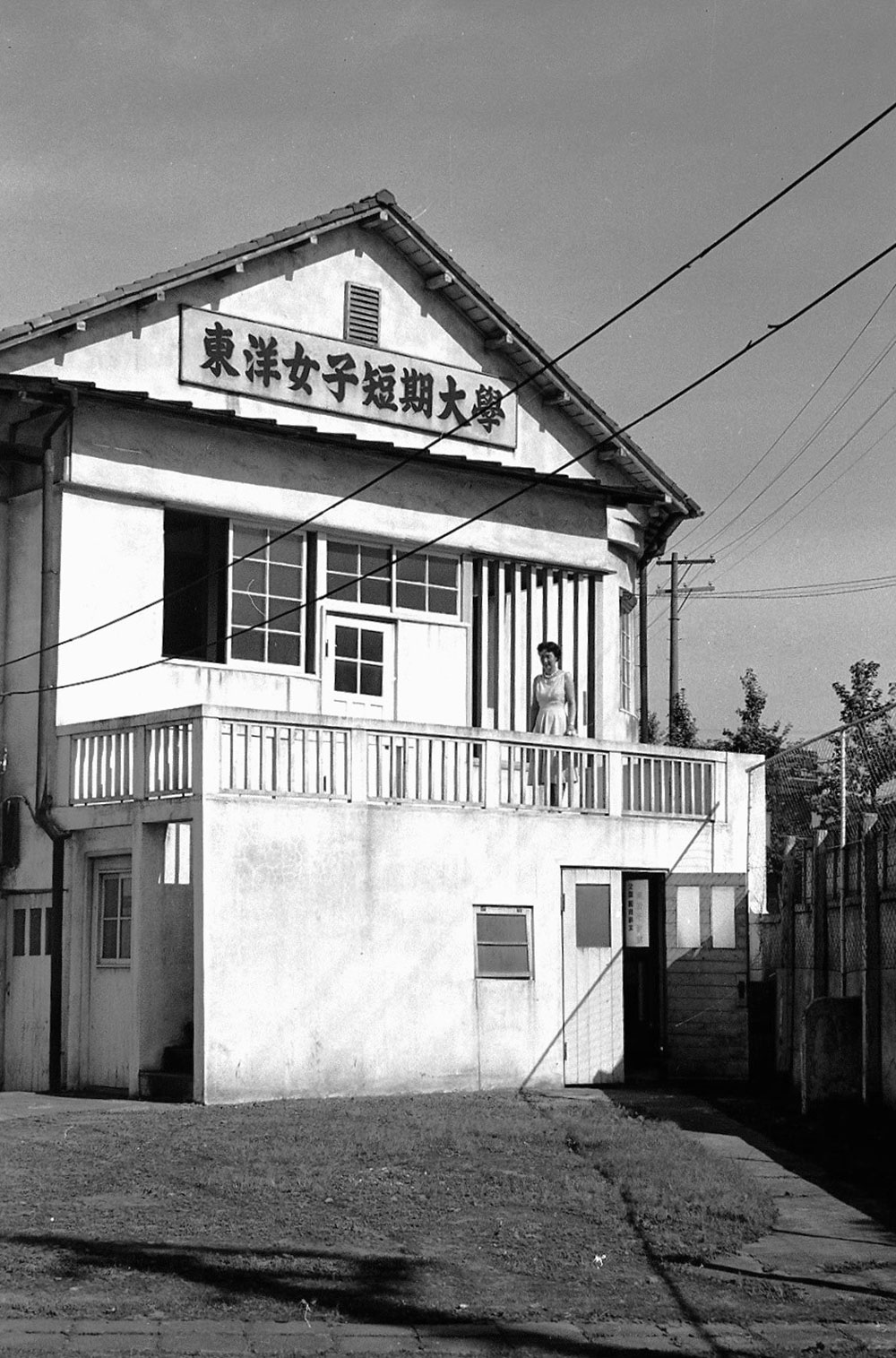

戦災焼け跡に再建し、1948(昭和23)年11月4日の旧創立記念日に開院式を挙行した東洋女子歯科医学専門学校付属医院を転用した校舎。東洋女子短期大学の下にオリエンタル英学院、さらに右下に歯科診療所の看板。

2階の斜線を加えた「短期大学以外使用部分85坪4」は歯科研究所と健康研究所に充てる想定となっていた。

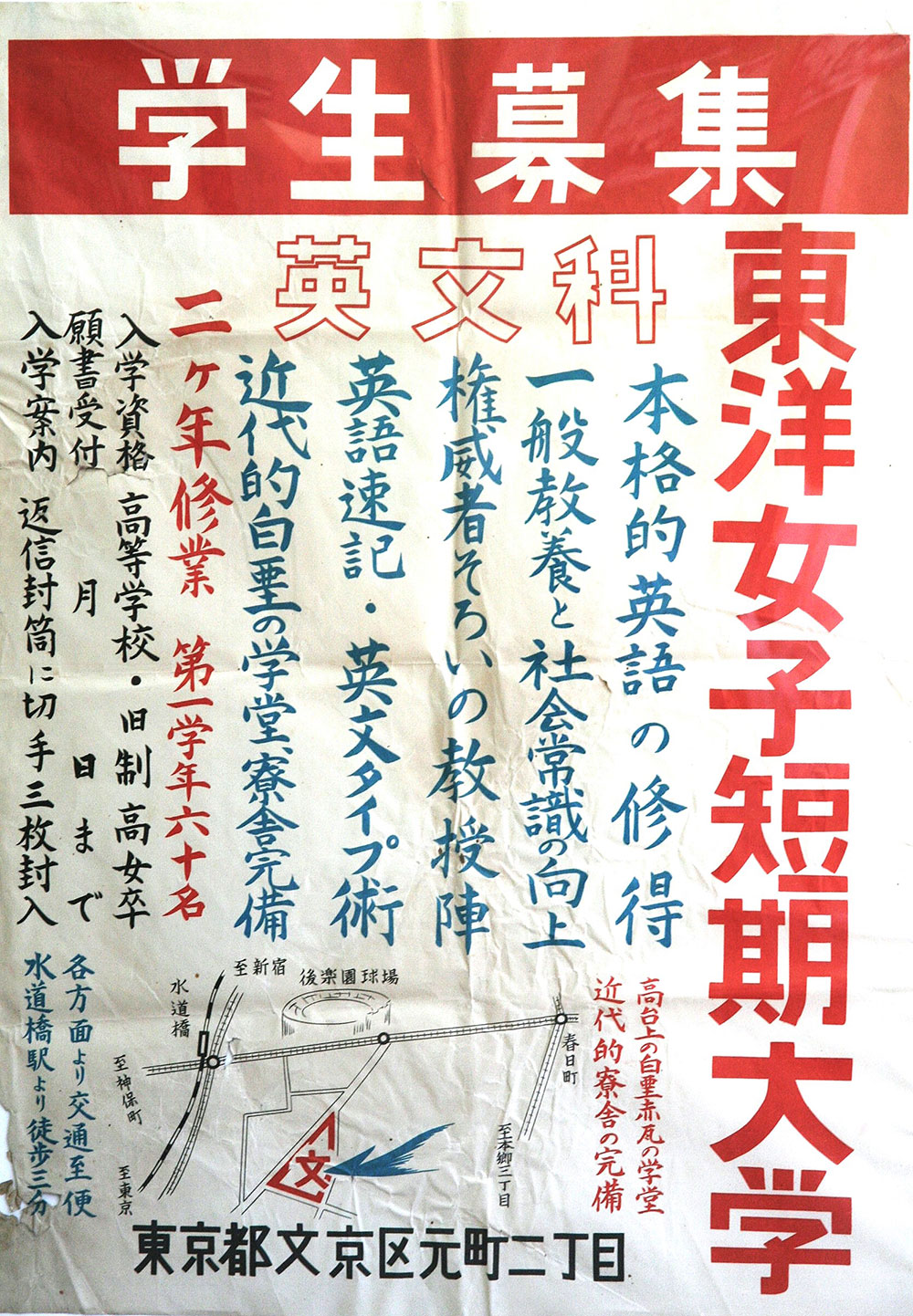

時期不詳、入学資格に旧制高女とある初期のポスター。正式の学科名は英語科だが募集ではイメージの良い英文科を称していた。後に英文科を経て英語英文科に落ち着く。

1950(昭和25)年3月14日に東洋女子短期大学英語科の設置が認可された。主任教授青木常雄自らポスターを持って毎日1~2校の新制女子高校を回り*22、ようやく25名の新入生を確保して5月1日に第1回入学式(開校式)を挙行した。進路の定まっていなかった生徒に高校教員が「青木先生の学校だから」と勧めた結果が多い*23。以後、通常の4月初旬より1ヶ月遅れの5月1日が創立記念日となった。

初代学長は旧制東洋女子歯科医専最後の校長、馬渡一得(1894~1974)。専任教員は青木、吉岡の2名、事務は元軍人の事務長宮崎周一*24、旧制東洋高校教員で事実上の事務長だった石橋嘉一郎(既に女子美術大学専任教員)、同じく津田沼以来の大崎(馬渡)幸子。極めて小規模、かつ従前の歯科医学教育33年との連続性はないゼロスタートだった。当日の写真は見つかっていない。図書の蔵書数は和書3,941冊、洋書975冊、認可時に保有図書の整備について指摘があった。

第二外国語のドイツ語は開講されず、最後の2006年までフランス語1科目、初期は藤井春吉1名で担当した。

一般教養の数学は後に東洋学園大学初代学長(在任1992~98)となる宍戸寿雄(1921~1999)が担当した。宍戸は東京帝国大学工学部航空学科を1942年9月に戦時繰り上げ卒業後、海軍短期現役技術見習尉官となり終戦時は海軍技術大尉。海軍航空技術廠(終戦時は第一海軍技術廠)発動機部に属し、ターボジェットエンジンに使用する高速軸流送風機の設計開発を担当した。戦後は経済企画庁に転じ調査局長など。愛知揆一の姪の夫である。

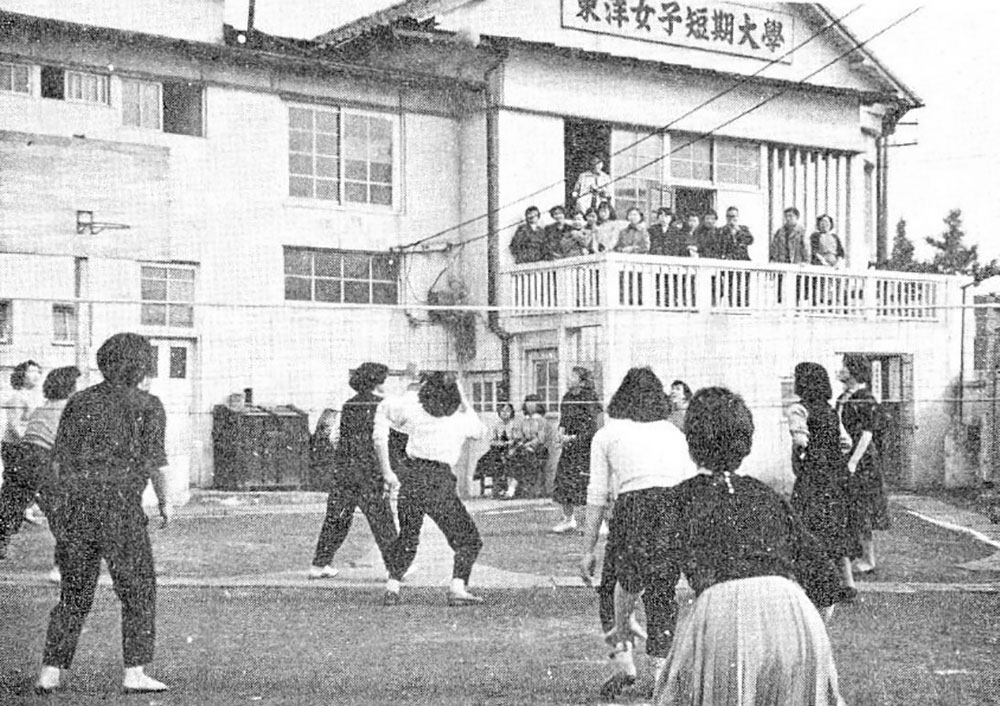

短大1回生と歯科診療所看板 1951日10月22日 写真蔵:岩間和歌子

2日後から授業が始まった。7月1日までは東洋女子歯科厚生学校の歯科衛生士教育が継続、歯科医専卒業生国家試験不合格者へのフォローもあり(歯科卒業生の口承)、歯科教育と英語教育が同居していた。

授業に厳しい青木常雄の逸話には事欠かないが、1回生だけは別の印象を持っている。

岩間 いや、私たちが可愛いくて可愛くてしようがないという感じでした。試験がありますと、「終わってからだよ」と飴を置いてくれるんです。考えられないですね。(略)もう一つものすごく印象的なのは、私たちは一ツ橋大学中学に教生に行ったんですが、終わるとアンパンを買ってきてくれるんです。そこまではいい。くれるでしょう。そうして袋をパンパン叩いている。「何しているんですか」と言うと、「あんこが満遍なく行くように」と。

司会 「飴とムチ」とよく言いますけど、今のは飴の方ですね。ムチの方はどうですか。怖かった思い出はないですか。

篠木 私はできなかったから、散々叱られてもいいと思うんですが、叱られたという覚えがない。ただ、残ってやらされたことはありました。「ここまでやらないと、君、だめだよ」と。

(『東洋学園八十年の歩み』 学校法人東洋学園 2007年 p.211*25)

5月2日、短期大学の創設に貢献したW.C.イールズは東北大学で進歩的(左翼)教授の追放を主張する反共演説を行い、これを学生が実力で阻止する事件が起きた。深まる米ソ対立を背景にイールズは前年7月の新制新潟大学開学式以来、20数校の大学で同様の趣旨を演説し、反発した全学連と日本共産党は反イールズ闘争を展開していた(イールズ事件)。3日に総司令部マッカーサー元帥は共産党非合法化を示唆、6月25日に朝鮮戦争が勃発した。

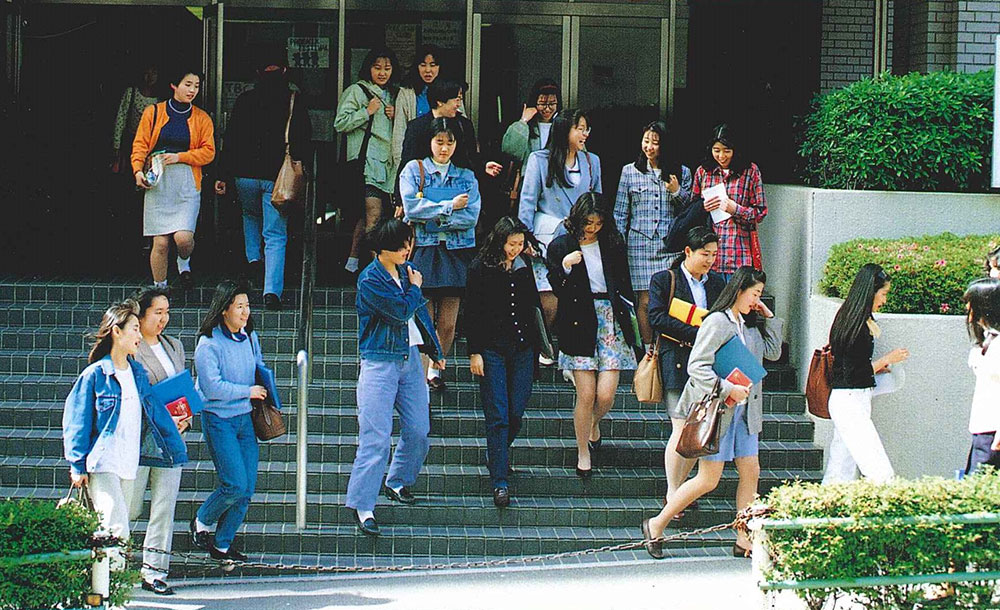

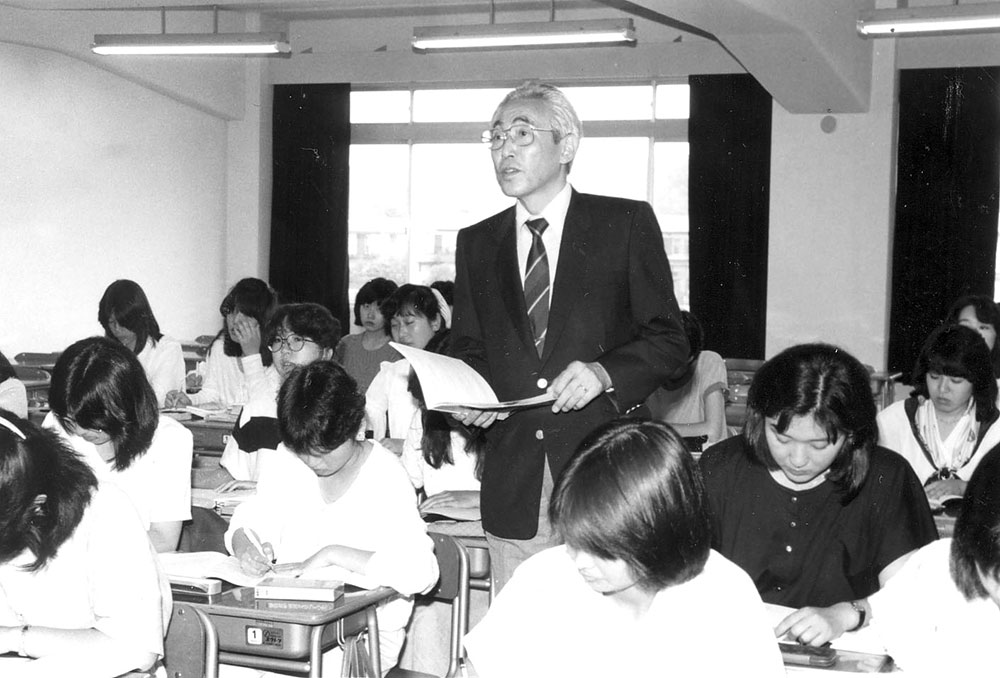

1回生の回想によれば、四年制大学の内容を2年で修得すべく授業は毎日朝から夕方まで4時限続き、放課後らしい時間はなかった。短期大学の時間的厳しさ、良く言えば密度の濃さを示しているが、卒業生は勉強の日々が楽しかったと言う。女性が高等教育に進むことが未だ稀な時代であり、学べる境遇に喜びを感じていたことが窺われる。

当初、行事は何もなく、1950年秋に学生が企画した河口湖日帰り旅行には生物学の岩村達一(旧制東洋高校から継続した非常勤講師、後に名古屋大学農学部教授)が参加した。哲学・教育原理の相良亨(後 東京大学名誉教授)も後年、ピクニック係だったと回想している*26ように、教師が自宅に学生を招き、学生と旅する慣習は昭和の末頃まで濃厚にあった。現在の本学が大学として比較的小規模な分、この時代の遺風として面倒見の良さ、学生との距離の近さが残ったようである。

1950年秋、河口湖旅行 写真蔵:英語科1回生・小島裕美子

戦後新たに発足した短期大学卒業生の進路を確保するため、英語科単科の本学では新制中学校の英語科教員養成に望みをかけた。9月30日に教職課程を設置申請(学科目:教育心理学、青年心理学、教育原理、英語教育法、教育実習 計19単位 1951年度から開講)、1回生卒業21名中19名が中学校教諭2級普通免許と高等学校仮免許(外国語:英語)を取得、以後も1学年50名前後だった1957年度第8回卒業までほぼ全員が取得した。

法人名称は財団法人明華女子歯科医学専門学校(1921)、財団法人東洋女子歯科医学専門学校(1926)、東洋厚生財団(1948)と変遷し、1950年12月25日、私立学校法(同年3月15日施行)に基づき財団法人から学校法人への改組を申請、1951(昭和26)年2月26日付で学校法人東洋学園として認可された。この法人名は形式的なもので、下って1990(平成2)年の日本私立短期大学協会『短期大学教育』第47号「短期大学教育40周年記念特集」に寄稿した馬渡房は、自らの職位を「学校法人東洋女子短期大学理事長・学長」と記している。東洋学園が日の目を見るのは、1992年に開学した四年制大学の名称に冠し、その頃から私学の経営環境が厳しくなり、法人の機能強化が求められるようになって以降のことになる。

4月、2回生入学、人数不詳2年進級時35名。

1952(昭和27)年3月20日、第1回卒業式。進路は中学校英語科教諭4名、商社等5名、進学予定3名、その他であった。前年に調印されたサンフランシスコ講和条約が4月28日に発効し、日本は主権と独立を回復した。

2024年8月に発見された青木常雄プライベートアルバムに貼付されていた東洋女子短期大学第1回卒業式集合写真。この写真は従来、印刷物しか残っておらず、プリントは初出。前列中央右に青木常雄、左は宮崎周一事務長。37名いる学生のうち卒業生は21名なので残りは1年次の2回生。

戦後では現存最古の1952(昭和27)年度入学案内書(1951年作成)。

沿革「本学は本郷壱岐坂上に三十年の長い歴史を有する」は1921(大正10)年の財団法人・専門学校認可を基点としたようだが、その後の周年基点は前後に揺れ動いて長く定まらなかった。

同裏面

短期大学の将来性は未知数であり、そのほか多種多様な計画が案出されていた。当初、短期大学はそのうちの一つに過ぎなかったのであろう。実際、東洋女子短期大学は60名の入学定員に対し、1958(昭和33)年度第9回生まで志願者100名前後の低水準で推移していた。

学校法人東洋学園への改組申請時の事業計画は以下の通りである。

一.東洋女子短期大学

二.オリエンタル英学院

三.東洋女子歯科厚生学校

四.歯科診療所

五.内科診療所

六.東洋生活科学研究学院

七.寄宿舎

歯科教育歯科診療所は「東洋女子歯科医学専門学校付属医院の施設の一部を残存して居りますので、引続き歯科の診療を継続」し、内科診療所「前記歯科診療所の改修により一部内科の診療所を設置して二十六年度より国民保健衛生のため診療を開始の予定」、また「婦人の生活科学の知識、技能を授け、実生活の改善向上のために挺身する人を養成するため二十六年度より開設の予定」の東洋生活科学研究学院は実現しなかった。

オリエンタル英学院は短期大学と共に第75回理事会で設立を決議した夜間学校である。1950年3月10日に東京都より認可、厚生学校と入れ替わりで7月に開校した。実用英語の普及を目的としたが初回以降募集は低迷*27し、1959(昭和29)年には東洋学院に名称変更して大学受験科を設置、1956年に東洋予備校と改称した。これも近隣の予備校には敵わず、この頃から東洋女子短期大学の経営が軌道に乗り、学生に英文タイプの技能を求められていたことから1959年4月に東洋文化学院と改め、東洋女子短大生を対象に課外で英文タイプを教授する独特のダブルスクールとなった。東洋文化学院の運営は榊原主計理事(前出榊原帯刀の兄)から黒澤嘉幸(71年~理事)へと引き継がれ、1977(昭和52)年からネイティブによる英会話を加え、さらに海外研修(春夏の短期語学研修)を企画運営して1991(平成3)年度まで継続した。

東洋予備校入学案内 1955~56年

青木常雄はこれら「宇田尚先生が次々とお考えになった各種の夜間学校に対して」「私は、当分は『東洋』に専念して、多くもない力を分散させることは極力慎もう、と決心し」*28協力しなかった事案として、上記のほか書類上で終わった短期大学夜間部を挙げている。理事長から退いた宇田尚であったが、以後も実質的な経営者として多方面に事業を拡げようと図り、その中から成長の芽を得る経営手法は養父宇田義房に学んだと考えられる。

1957(昭和32)年12月4日の理事会では北海道網走支庁紋別郡興部町豊野における90町8反1歩の営林事業を決議した。この土地は戦前の宇田尚の事業だった大陸貿易株式会社*29に係わるもので榊原主計が担当し、収益を学校経営の一助とする計画だったが、短大経営が軌道に乗ったことで立ち消えとなった。

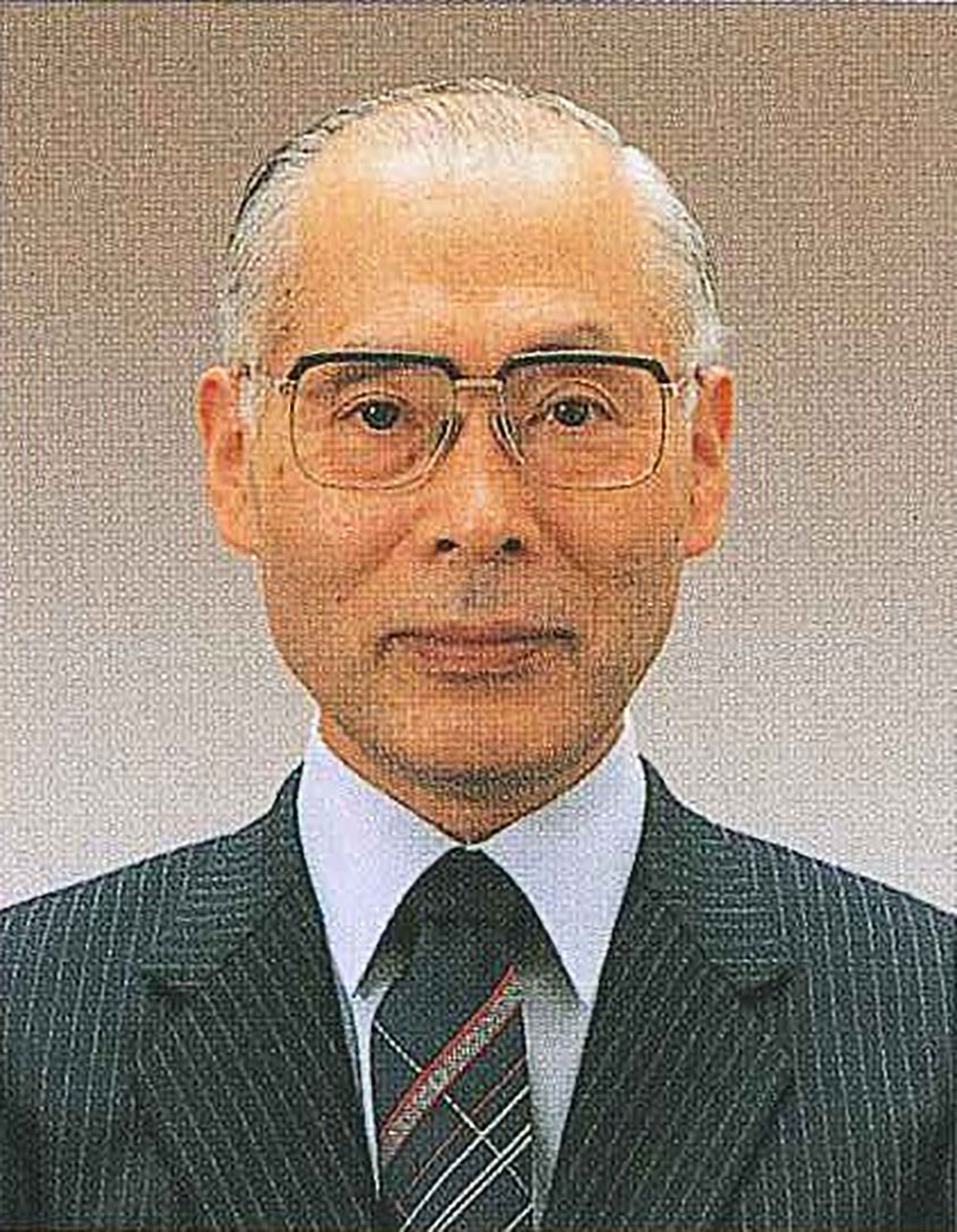

愛知揆一

開学後の募集低迷は「10年でしっかりした基礎を築こうという目標」を掲げた主任教授青木常雄に「年々焦りが加わり、ノイローゼ気味となり、他の原因*30も加わって、遂に辞任を決意」*31させるに至った。学長の要請で青木門下の東京教育大学系講師陣が師に翻意を求めたが、彼らも現状に改善が見られない場合は師とともに学校を去るという*32。

1955(昭和30)年10月から年末にかけ、馬渡学長の義弟である愛知揆一(1907~1973)が青木主任教授らと面談を重ね、結果を覚書「新学長意図」(同年12月10日付、便箋7枚)にまとめた。この時点で学長交代は既定事実となっていた。

「東洋短期大学の運営について、従来、理事者側と青木主任教授との間に兎角、意思の疎通が円滑でない憾みがあった趣きで、私は当事者双方よりの依頼によって第三者的立場に立ち、斡旋に努めました。

而して去る十月以来、数次に亘って関係者と個別に懇談し、又両当事者との会談を行いました結果、双方の意見は左記各項に亘り合致したと認められますので、これを記録にとどめて置くことといたします。私は、この際過去の一切のわだかまりを解消し、今後互に親善の間に、より良き運営をしていただきたいと思います」以下7条の改善案を提示した。

新学長意図(要旨)1.両者は互いの立場を理解し尊重する 2.榊原主計理事が教務主任となり両者の連絡を円滑化する 3.図書購入費6万円の計上と図書の整理 4.両者は互いに努力し昭和31年度最低60名以上の入学者を確保する 5.募集促進のため青木教授の部屋に卓上引込電話機を設置する 6.青木教授は辞表提出教授を留任させる 7.教生(教育実習)担当者、授業コマ数の件 ほか別紙備考。

ささやかな短期大学の内紛調停に閣僚級政治家が乗り出すのは牛刀割鶏の印象を受けるが、愛知揆一は1956年5月17日付で東洋女子短期大学第2代学長に就任した。

当時の愛知は1954年1月9日に第五次吉田茂内閣の通商産業大臣として初入閣、1955年2月の総選挙で参議院全国区から衆議院宮城1区に転じ、同年末は保守合同による自由民主党結党という大きな局面を迎えていた。それだけに東洋女子短期大学の危機的状況が窺われる。覚書からは愛知揆一が粘り強く、円満に解決へ導いていったことが読み取れる。

1957年7月10日、愛知は岸信介内閣の官房長官に就任して学長から退くが、学校は愛知の力を必要としており、翌1958年6月12日の第二次岸内閣法務大臣就任2日前に復職している。9年続いた学生募集の低迷は同年(1959年度入試)で志願者が前年度115名に対し230名に倍増、以後放物線状の上昇を続け、経営陣と教員の対立は解消した。

愛知揆一は1964年7月の第三次池田勇人改造内閣文部大臣・科学技術庁長官就任まで通算7年学長の職にあり、この間の実務は学長事務取扱(後に副学長)の馬渡房が担い、東洋女子短期大学は急速に文系女子短期大学としての体裁を整えていった。愛知学長時代の東洋女子短期大学とこれを包摂する短期大学制度の発展は、日本の戦後復興、経済成長の軌跡と鮮やかに一致する。

また、事務には1959(昭和34)年7月に黒澤嘉幸が就任した。黒澤は早稲田大学商学部を卒業後、同盟通信社(現 共同通信社)勤務を経て陸軍(関東軍)の下級将校として旧満州に侵攻した旧ソ連軍に抑留され、シベリアで強制労働に就き1956年に帰国した。以後、いわゆる番頭としてありとあらゆる業務をこなしながら、主として入試広報業務を含んでいた総務畑を歩み、次節で述べる1960年代以降の成長拡大期に組織を整え、文書を作成、記録し、諸認可申請業務を滞りなく進めた。1971年度より法人理事、84年度より東洋文化学院長。

1957(昭和32)年第6回卒業43名(入学61名)。前列左端に退いた馬渡一得、宇田愛、吉岡まつ、一人置いて青木常雄、愛知揆一、井本常作(理事)、宇田尚、宮崎周一(事務)、一人置いて永沢幸七(心理学)、左後ろに立つ相良亨(哲学・教育原理)、さらに一人置いて左後ろに星山三郎(英語)。

馬渡一得(前列左から6人目)は1945年から56年まで最も困難な時期の東洋学園を守り抜き、重責を全うした。退任後は下谷黒門町で東洋内科医院を開業した。

女子教育の校舎にふさわしい陶片モザイクの主題として、英詩人ワーズ・ワースの抒情詩をこの壁間に描いて見た。清らかな星の美しさにも比する岩間がくれの菫花のように、育ちゆく女子学生のよろこびをこの学舎に投入してみたいと思った。これは、朝のひとときのその眺めである。

(今井兼次 「フェニックス・モザイク『岩間がくれの菫花』」*33)

旧1~3号館(1961~2005)と「岩間がくれの菫花」、屋上に「永遠の友情」先端部、右(坂上)壁面に街路樹で半ば隠れた「繁栄の樹」。 東洋女子短期大学 1980年代

本郷校舎の第4代(戦災復旧)校舎とテラス上の馬渡房理事(当時)。かろうじて球技のできるこの空間にフェニックス・モザイク「岩間がくれの菫花」が建つ。 1959(昭和34)年

高度経済成長による国民所得の向上とともに進学率が上昇し、人口増加と首都圏への集中もあいまって、東洋女子短期大学の成長は1990年代初頭のバブル崩壊と18歳人口減少まで続いた。終身雇用の男性が経済面で一家を支え、事務職を経て結婚した女性は専業主婦となり、郊外で核家族を形成する昭和戦後期の社会モデルに短期大学が適合した結果であった。

木造の戦災復旧校舎は急速に手狭となり、短期大学開学10周年の1960(昭和35)年を期して鉄筋コンクリート構造の新校舎建設に着手した。岸信介内閣が推進した新日米安全保障条約の調印・批准を巡る政治の季節が終わり、池田勇人内閣が所得倍増計画を唱えて経済成長に拍車がかかる年である。まだ予算は乏しく、1964年度第3期まで工期を細かく分け、第1期建設費3千万円強は銀行融資に頼った。

母校がこうして発展していく姿を眺めることは本当に嬉しいことです。そうした折に、校友の間にその発展を祝い、心からの何かを捧げてはという声がおこりました。その声に応えるため色々と御相談もし研究も致しました結果、永久に学校の『理想のシンボル』として残る輝かしい装飾を大きく校壁にとりつけたらということになりました。(略)

この壁面のデザイン及び工事につきましては、建築美術の権威である早大の今井兼次教授に御一任いたしました。

(東洋女子短期大学同窓会発起人一同「趣意書」 1960年5月20日)

東洋女子短期大学同窓会は学生自治会と同年、岩戸景気に沸く1958年10月に設立された。シンボル設置趣意書の発起人筆頭には初代会長間和歌子(短大1回生)、第2代会長となる2回生鈴木喜久江(後 明治学院大学法学部教授)、当時は無役の「学校側責任者」馬渡房が名を連ねる。同窓会による発起の形をとるが、趣意書冒頭「(開学)爾来、歩んできた途は決して坦々たるものではなく、時には 棘の中に立って途方に暮れたことも何度か御座いました」の主語は学校である。

当時、早稲田大学理工学部教授だった今井兼次(1895~1987)との接点は、同大商学部教授(財政学)で『メアリー・ポピンズ』シリーズなど英米児童文学翻訳者の非常勤講師林容吉と考えられる(馬渡家遺族証言)。林容吉は1952~69年の間、本学で「英語経済」、「英米児童文学」を担当し、さらに学校法人東洋学園評議員、理事に就任して本学との関わりを深めていった。

新築の校舎に母校のシンボルとなる、美しい壁を作ろうという計画があります。

それには、先生方、卒業生、在校生及び関係者全員の心のこもったものでなくてはなりません。又、全関係者の熱意の結晶を作ってこそ意義があると思います。(略)

つきましては、今井先生の御注文でもありますので、次のことを、皆様全員に御協力下さいますようお願いいたします。

一、モザイクによる美しい壁を作りますので、皆様の御協力の紀念が実際に残りますよう陶器の破片を御持参下さい。

一、デザインのヒントといたしますために、精神的紀念が残りますよう次の問にお応えを記入して六月十日(金)ひる迄に全員御提出下さい。

尚、寄附金の募集につきましては、別紙の通りであります。在学中の皆様には特に御協力下さい。

(「新築校舎に就いて」 1960年5月21日)

今井兼次は「東洋女子短大という学園については、私はその存在さえ知らなかったが、この美しい女子教育の花園の発見に私は多くののぞみと勇気とを与えられ、その新校舎の大壁面を借りてフェニックス・モザイクの構想を試みることにした。そして、私がはじめてこの学園のたたずまいからうけた印象のなかに、岩間がくれに咲く菫花に似通うものの流れるのを感じたので、ウィリアム・ワーズワースの一片の詩をその主題として選んだ*34」と述べている。

デザインに関する学生アンケートには花、木、鳥、色、自然、歌、短歌の項目があるが、主題として採用された「岩間がくれの菫花」(William Wordsworth『ルーシー詩篇』)は非常勤講師星山三郎の助言と思われる。根拠となる文書のない推測であるが、竣工式の写真には今井兼次と星山三郎が常に並んで写っており、完成した壁画を描いた星山のスケッチが残され、強い思い入れが感じられる。星山三郎は東京高等師範学校1932年卒の青木門下、本務校は日本医科大学、1967年に専任となって師から主任教授を引き継ぐ英語教育者であるが、美的センスも優れていたと思われる。子息の星山晋也氏(早稲田大学文学学術院名誉教授)は美術史の分野に進まれた。

建設中の旧1号館。工事の写真は学内に現存せず、今井兼次の助手を務め「岩間がくれの菫花」の銘に頭文字Tを残す竹内成志氏より2021年に寄贈された。

「永遠の友情」と左下より馬渡房、一人置いて今井兼次、星山三郎、愛知富(宇田尚次女、愛知学長夫人) 撮影(推定)1961年2月25日

1号館となる校舎西正面「岩間がくれの菫花」(縦10.9×横8.8m)のほか屋上に「永遠の友情」、「芽生えから開花」、「思い出の四季」を配し、1964年の第3期工事で2号館東端南壁面に「繁栄の樹」を加えた総称がフェニックス・モザイクであり、千葉県大多喜町役場庁舎、本学、「糸車の幻想」(大阪)、日本26聖人殉教記念館・聖フィリッポ教会(長崎)、桃華楽堂(皇居)を飾るモザイク壁画5連作の総称でもある。

今井兼次は絵画・彫刻・文学などを含んだ総合芸術としての建築を通じて、人への温かい想いと崇高なものへのあこがれを貫いた精神性の高い作品を生んだ建築家である。フェニックス・モザイクとは今井の造語であり、不要となった日用雑器を「デザインのなかに再生させ/個々の陶片が/優劣の格差を越えて、互いに全体の造形美のために支えあっているその様相」は、あたかも「調和と統一のなかに営まれる/私ども人間社会の共同体に於(ける)善意の結合*35」を想起させられる。このため壁画はタイルを主に、信楽の火鉢、有田などで廃棄された陶器、学生らが持ち寄った雑器が組み合わされた。火鉢など大阪、長崎の作品と共通する部材も見られる。

今井は「岩間がくれの菫花」に、夜空に光る星にも劣らない、地上で人知れず咲くすみれの花の美しさを描き、その二つを「詩的に交錯した2本の線」で結び、これらに「カール・ミレスのアトリエを尋ねた時に、その入口に『太陽の輝く間、私をして働かしめよ』と書いてあったことに感動し、太陽の永久性を伴奏として*36」添えた。具象としてのフェニックス(不死鳥)は「永遠の友情」尖端に配した。

RC構造地下1階地上3階、延べ床面積約1,200㎡、教室、講堂などからなる第1期建設工事は日本総合建築事務所協力の下、設計・施工(株)藤田組(現フジタ)、内装を上野松坂屋、音響設備は日本ビクター(株)が担当し、1961(昭和36)年2月7日に竣工した。引き続き1963年2月5日竣工の第2期工事と続く第3期で2号館が完成、1964年1月23日に新校舎新築落成祝賀会を挙行した。

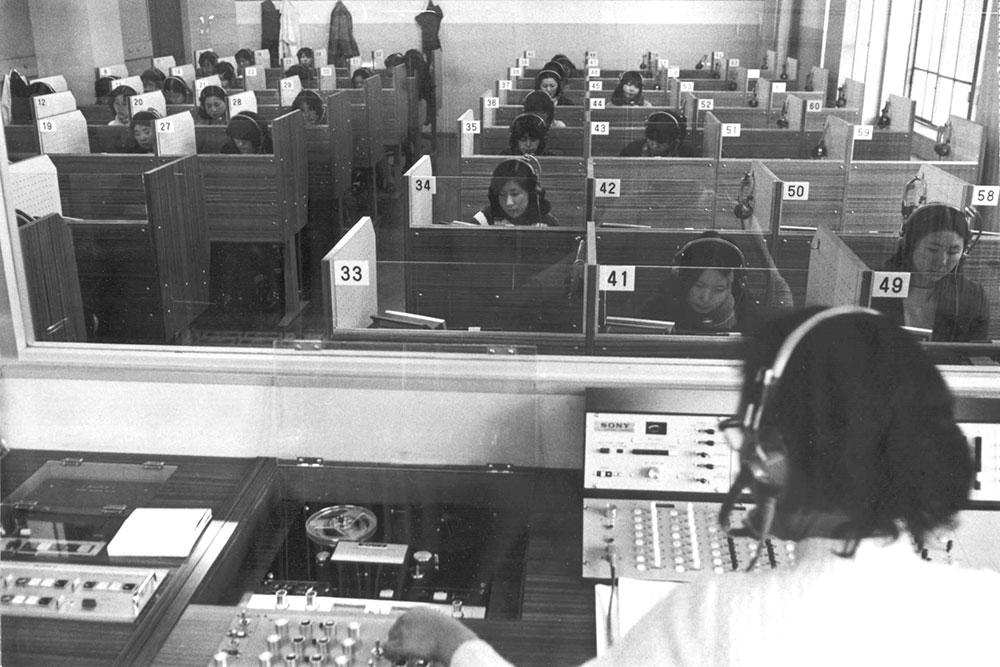

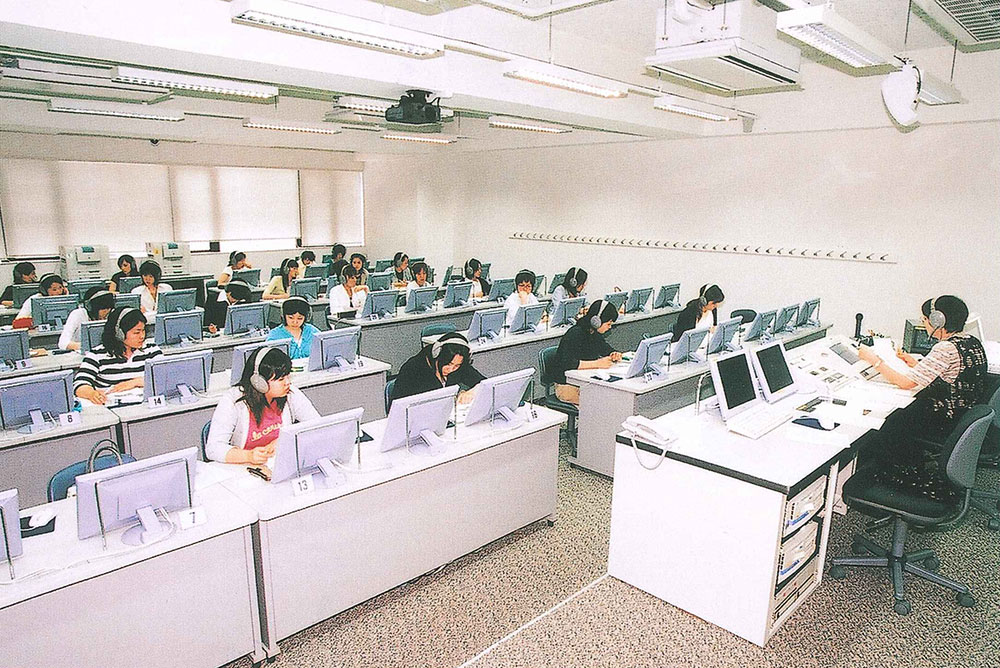

「デラックスな」新校舎の完成によって本格的な図書室(1968~図書館)が設けられ、1960年より試験的な運用を開始したLL教育の本格的設備(定員60名)を早い時期に導入した。LL教育の重視と成果に基づき1971年度入試より音声テストを導入し、同年4月にLL教室の諸設備のはか16㎜映写機、スライドプロジェクターなどの設備と教材を管理し、教育支援を行なう視聴覚教育センターの設置に至る。

LL教室

その後も旺盛な需要を背景に1号館を壱岐殿坂(旧道)沿いに延伸する第4期工事を計画し1966年2月に竣工、第5期工事としてその先の民有地を挟んで3号館を建設し1971年3月竣工、三角校地の旧1~3号館が完成した。

第1期竣工直後の短い1号館 1961年 提供:英語科11回・打田美代子

1964年1月23日、新校舎新築落成祝賀会。

前列中央に馬渡房副学長(1963年就任、65年より学長)、左端は黒澤嘉幸、その後ろに宇田正長(馬渡房長男)。周囲にいた学生も誘って撮影。

1964(昭和39)年4月、日本は国際通貨基金(IMF)8条国に移行、外貨持ち出し制限はあったが観光目的の海外渡航を自由化し、先進国クラブと目された経済協力開発機構(OECD)に加盟した。10月1日に東海道新幹線開業、10日から第18回夏季オリンピック東京大会を開催するなど、国力の伸長は目覚ましいものがあった。

東洋女子短期大学では同年に非常勤講師丸野弥高(国文学 後専任・図書館長)を通じて、丸野の本務校明治大学の同僚古関吉雄に校歌作詞を依頼した。作曲家古関裕而の従兄弟*37である古関吉雄は後に自身も東洋女子短大に出講している。作曲は古関吉雄作品を多く手がけた国立音楽大学教授の岡本敏明で、クリスチャンの岡本は本郷弓町教会のオルガニストや聖歌隊指導者を務めた地縁もあった。

古関吉雄作詞の東洋女子短期大学「学生歌」2番は『ルーシー詩篇』とモザイク壁画を踏まえ、「ひそやかに すみれ花さく 岩かげに 泉はゆらぎ」と謳う。馬渡房が校歌を「学生歌」としたのは、ヨーロッパのガウデアムス(Gaudeamus… 学生歌)を踏まえたものだったのかもしれない。「学生歌」は同年10月25日の第1回学生祭で披露された。学生祭は1966年11月の第3回でフェニックス祭と命名され、同年1日21日に創刊した学生新聞『東洋女子短期大学新聞』(後『東洋女子』)第2号がこれを報じた。

1号館講堂で岡本敏明の歌唱指導により学生歌が披露された。

学生新聞『東洋女子短期大学新聞』第2号1面 1966年10月15日

暫定的に発足した短期大学は戦後社会に定着し、1964年6月の学校教育法改正で恒久的制度となった。戦後日本の経済成長と軌を一にして、制度としての短期大学と東洋女子短期大学は成長機会を得たのである。

今井兼次ら一流の芸術家による演出によって、本学は英語英文学を学ぶ文系女子短期大学の装いを整えた。この時期の本学の発展は何より経済成長の恩恵によるものであるが、フェニックス・モザイクは歯科医学専門学校に接ぎ木して生まれた文系短大に芸術と教養の香気を吹き込んだのである。

| 志願者数 | /内外動向 | |

| 1957(昭和32)年 | 100 | 広報紙「学園だより」創刊/日本原子力発電㈱設立 |

| 1958(昭和33)年 | 115 | 自治会・同窓会発足/岩戸景気 東京タワー竣工 |

| 1959(昭和34)年 | 230 | 校章制定 「要項」(1963年より「学生便覧」)発行 |

| 1960(昭和35)年 | 314 | 本郷校舎第1期工事着工/国民所得倍増計画 |

| 1961(昭和36)年 | 679 | 第1期工事竣工/経済成長率実質13.3% 名目20.7% |

| 1962(昭和37)年 | 1,018 | /キューバ危機 |

| 1963(昭和38)年 | 865 | 第2期工事竣工 入学定員200名に増 |

| 1964(昭和39)年 | 不明 | 第3期工事竣工 学生歌制定 第1回学生祭挙行 |

2回生の鈴木喜久江は専攻を法学に変更し、東京大学大学院と在米研究を経て明治学院大学に、12回生の戸田直子は英語(EFL)・英文学で東京薬科大学に、それぞれ専任教員として採用され、後に教授となった。鈴木喜久江は東洋女子短期大学同窓会第2代会長、戸田直子は2024年現在、同窓会第3代会長、学校法人東洋学園評議員である。

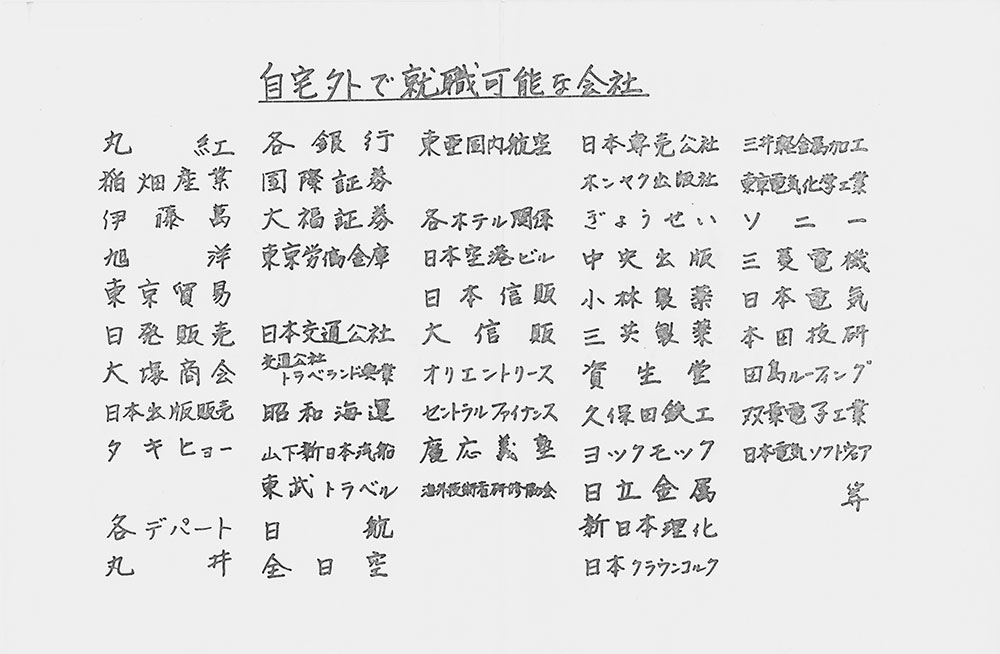

この間、卒業生の進路は教職や公的機関から民間企業にシフトしていった。教員免許取得者は1968年度174名をピークとして、パーセンテージはこの頃から減少傾向を示している。広報紙『学園だより 東洋女子短期大学新聞』第1号(1957年10月)は「日航機「雲仙」不時着して炎上 本学第四回卒業生松浦愛子さんの活躍」の見出しで卒業生スチュワーデス(客室乗務員)の活動を報じ、以後も航空会社に勤務するOGを多数紹介して華やかな国際色をアピールした。

1961年に卒業した10回生の星加ルミ子は新興楽譜出版社(現 シンコー・ミュージック)に入社、音楽専門誌『ミュージック・ライフ』の編集者をしていた1965年に単身渡英し、日本人として初のビートルズ単独取材を敢行した*38。

1959年 短期大学第8回卒業56名 教員免許状取得44名(79%)

進学13名 就職31名 その他12名

主な就職先:中学校英語科教諭 東京教育大学研究室 野間教育研究所 外務省 陸上自衛隊 大倉商事 三菱商事 丸紅飯田 十条製紙 富士電気 明電舎 三菱銀行 富士銀行 日本国有鉄道 日本航空 電電公社 国際電信電話 服部和光 御木本真珠 東宝

1963年 第12回卒業298名 教員免許状取得108名(36%)

進学15名 就職225名 その他58名

主な就職先:大倉商事 相互貿易 日綿貿易 三菱商事 丸紅商事 大和證券 日興證券 野村證券 住友銀行 第一銀行 富士銀行 神戸製鋼 日本鋼管 富士製鉄 三菱重工 芝浦電気 日立製作所 三共製薬 日本水産 日本冷蔵 日本航空 富士航空 飯野海運 大阪商船 国際電信電話

(広報紙『学園だより』より抜粋)

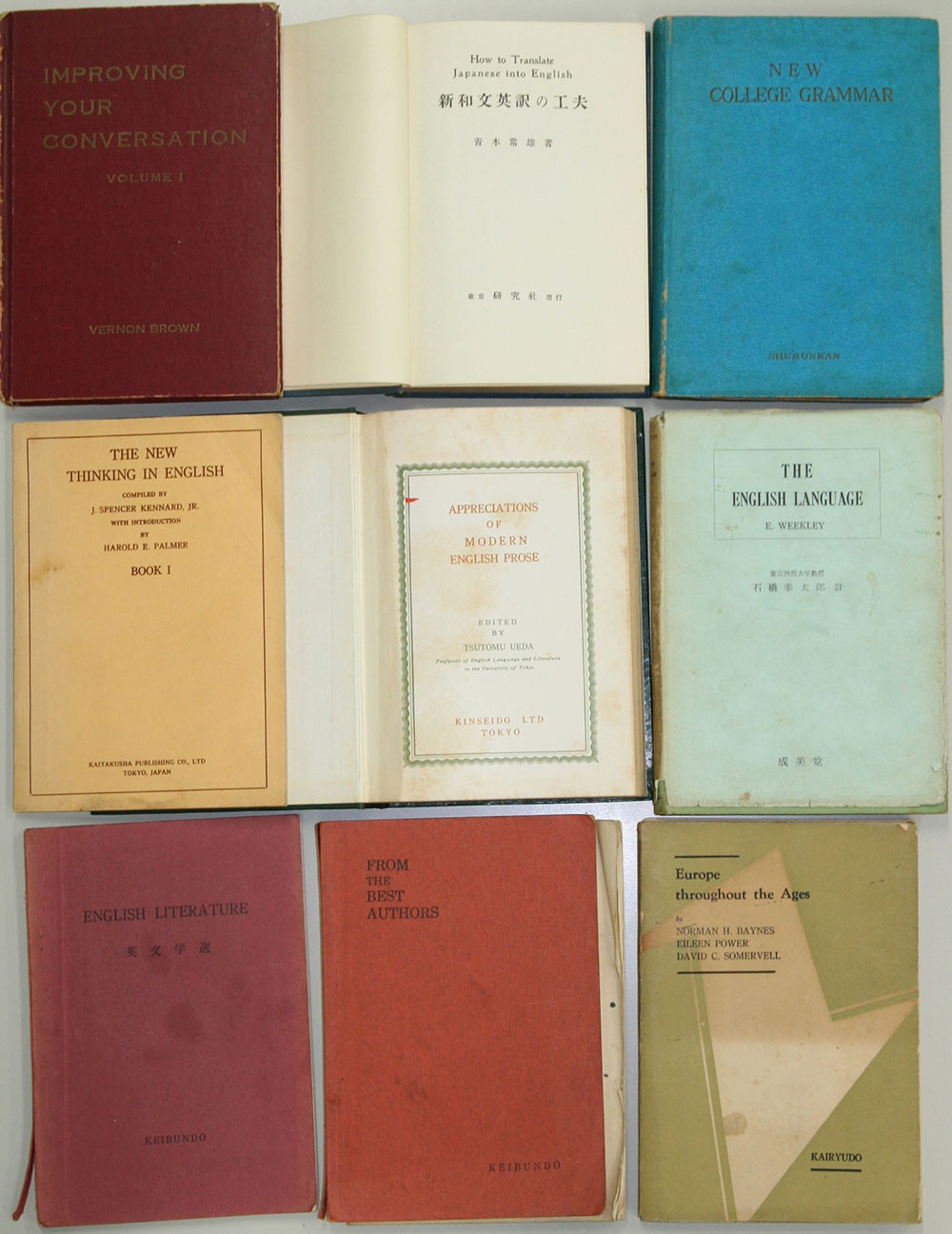

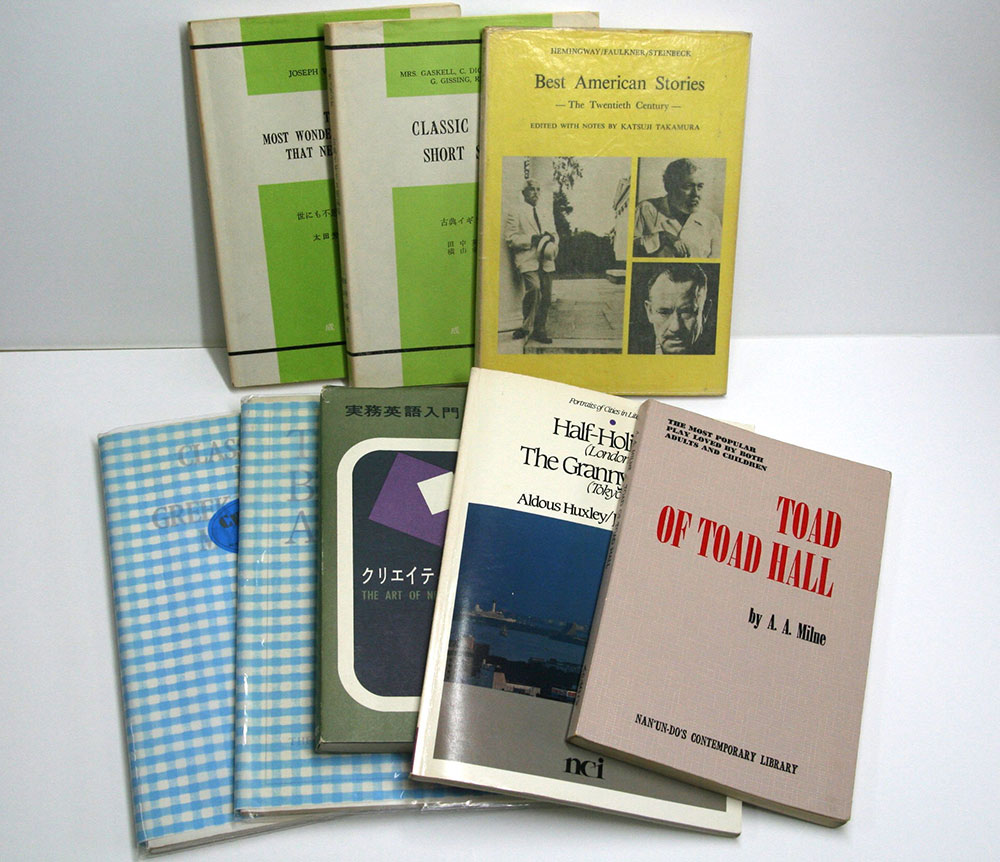

1960年前後の英語教科書 提供:英語科11回・佐志原圭子

上『新和文英訳の工夫』、NEW COLLEGE GRAMMARは青木常雄

下『ENGLISH LITERATURE 英文学選』、『英文名作集 FROM THE BEST AUTHORS 同詳注』は篠原新次郎

中左THE NEW THINKING IN ENGLISHは青木常雄と縁の深い語学教育研究所H.E.Palmer編

所蔵者は卒業後、交通公社に勤務しながら明治大学、法政大学大学院に進んだ。語学の教科書は卒業後独習のため購入したものを含む。

後に団塊の世代と称される第一次ベビーブーム世代が高等教育学齢期に達する1966(昭和41)年度志願者数は、全国で前年度比30%を超えた。文部省は1965年度入学志願者の大学合格率を従前の60%に、定員超過率は1.62倍を維持して入学実数の大幅増を図り、そのほとんどを私立大学が負担した*39。本学も入学定員を200名とした1963年度以降も定員を超過する受け入れが続き、同定員での最終1967年度入学者数は591名に上った。この間、実際の「募集定員」は1965年度に300名となり、以後500、600、700名と段階的に引き上げられた(最大720名)。

愛知揆一は第2次池田勇人内閣改造で文部大臣に就任(1964)、名誉学長に退き、以後の学校運営は名実ともに第3代学長・馬渡房(1914~2000)に委ねられた。その学長在任は1965~91年、理事長在任75~92年の長きに及んだ。

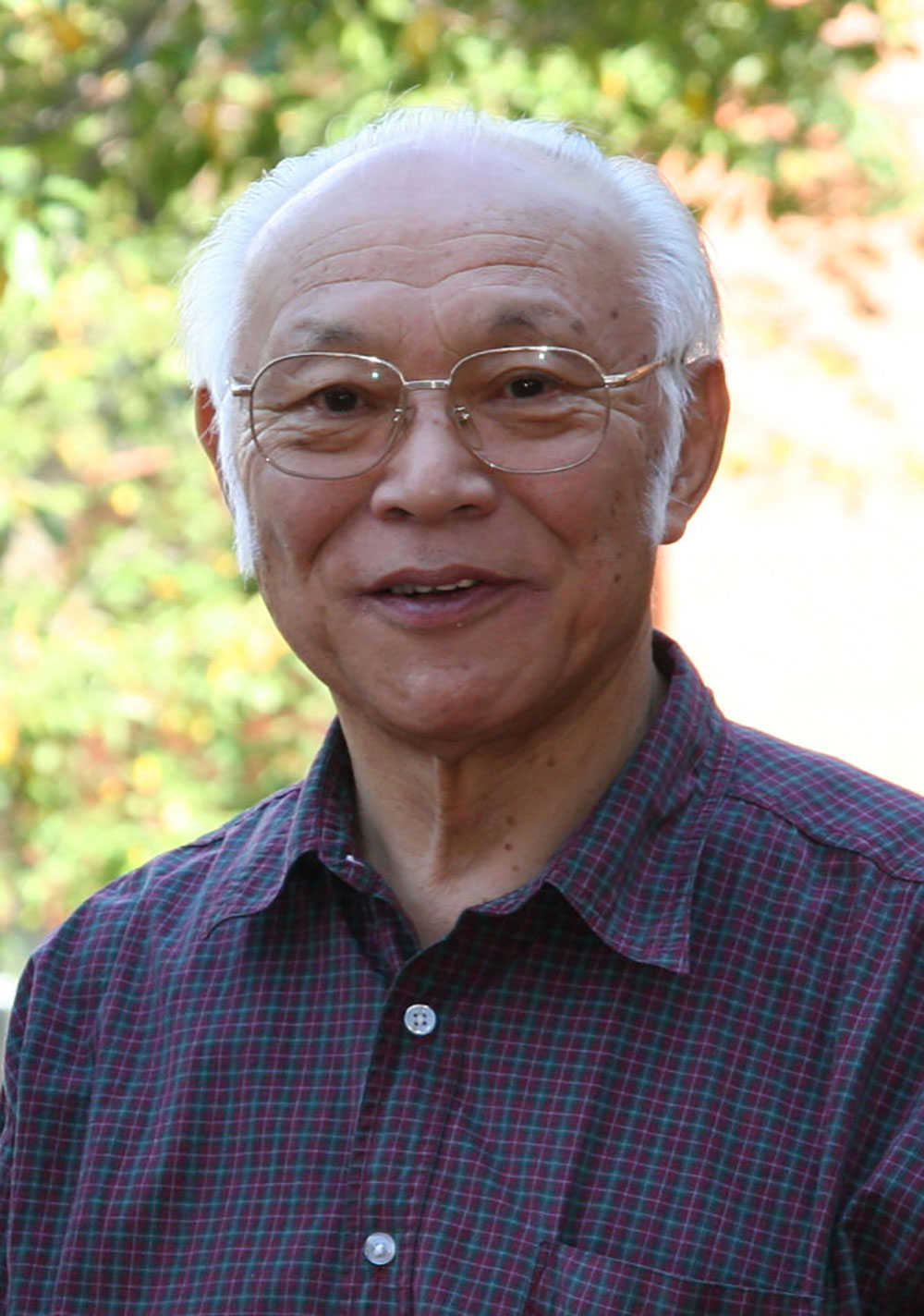

馬渡 房

1967(昭和42)年度から青木常雄に代わって星山三郎が主任教授に就任した。

従前より1年次に基礎となる英語運用四技能を学習し、2年次に教職課程(教員希望者)と実務課程(就職希望者)にクラス分けを行い、1964年度にこれを1類・2類と区分し、開学15年を期したカリキュラム改訂で1966(昭和41)年度より3類を加えた。

1類:英米文学課程 主任:青木常雄

2類:実用英語課程 主任:篠原新次郎

3類:英文教養課程 主任:吉岡まつ

1類は教員・四年制大学編入希望者向け、2類は就職希望者のため商業英語とビジネス実務の修得を特色に、3類は英米及び自国の文化・生活に関する知識・教養を高めることに重点を置いた。

1962年頃から科目担当者の任意で監督者を置かない試験Honor System(オナーシステム)を採り入れ、1964年度から全科目に拡大した。個人の良心に依拠する試験方法として1967年度より学生課・自治会を通じて啓蒙に努めたが、1971~72年で中止した。

1968(昭和43)年度の時点で教授に村瀬繁子、山崎正子、助教授に高橋理、中地晃、森上浩、山本輝枝、講師に林宏、日高佳、横倉(遊佐)礼子らが、また英会話を長く担当したロバート・ローソン、ルイス・ロジン、平山アンらが加わっている。

1968年度職位者

主任教授:星山三郎 主任1類:青木常雄 2類:篠原新次郎 3類:吉岡まつ 教務部長:星山三郎 学生部長:村瀬繁子 図書館長:丸野弥高 /別科・タイプ科主任:高橋実

校舎建設を進める本郷の校地面積がそもそも「設置基準上、著るしく不足*40」しており、学校規模の拡張には限界があった。加えて体育実技(1年次必修)にも支障をきたしていた。屋内の卓球、壱岐坂下の僅かな空間や真砂坂の関連会社所有地*41でのバレーボール、テニス、馬渡一得と大学同期の有山登順天堂大学学長の厚意による同大グラウンド借用、1954年に開業した後楽園ローラースケート場の利用など、非常勤講師中林久二(体育実技)を中心に苦心と工夫とを重ねていた。

このため本学は1963年頃から東京郊外に土地を求め、理事会は1965年12月11日に千葉県東葛飾郡流山町鰭ヶ崎字背戸谷1660・1771、西川端など25,000㎡の用地買収方針を決定、本郷の校地を担保に入れ、銀行融資7,000万円を得て買収費用にあてた。この土地は水田や湿地で松戸市境界の坂川は今日より蛇行していた。町中心部は近世に江戸川の舟運を利用した味醂醸造業が発達し、本学予定地の最寄りには舟に替わって同町と国鉄常磐線馬橋駅を連絡した流山電気電鉄(現 流鉄)の小金城趾駅と鰭ヶ崎駅があった。

1966年秋、「約六千坪(一九、〇〇㎡ *原文ママ、正しくは19,800㎡)程の土地を買収、次で約千坪程を追加買収、合計約七千坪(約二三、〇〇㎡ *同 23,100㎡)となった。土地の大部分は水田で、他の一部は芦の生い茂る湿地だったので、これへの盛土に苦労した。盛土には白、青の粘土が多く混入していたため、後、これにクローバー等の種を播き、更に周囲に樹木を植えたが、その成長が甚だ悪く、やゝ満足するまでには数年を要した*42」。以後も用地買収に努め、1970年末に約2万坪となった。土地の権利関係が交錯して教育者には困難な買収交渉は榊原主計理事をはじめ、宇田家関連企業の人々の協力があった(宇田家遺族証言)。

1967(昭和42)年2月10日(日推定)、降雪下で地鎮祭を挙行、同年9月7日、千葉県東葛飾支庁長と流山市長の臨席を仰いで第1校舎竣工式を挙行した。同年1月1日に市制を施行した流山市初の高等教育機関として、行政の期待も大きかったことが窺える。教室、講堂、事務室、教員室、食堂・厨房、浴室、ロッカー室などを設けた白い小さな校舎に続いて体育館も竣工した。

9月12日より1年次は週1日、流山校舎で体育実技と前後の時間に語学科目を履修することになった。

なお、同年4月に愛知揆一名誉学長より蔵書の寄贈があり、図書館に愛知文庫を開設した。

第1校舎(後 学生棟、4号館)は後の9号館別館学生ホール、初代体育館は8号館の位置にあたる。

流山校舎開設後の翌1968(昭和43)年度より入学定員300名として認可され、入学した638名は出願時の1~3類選択制となった。3月7日に宇田尚が86歳で他界したこの年、日本のGNP(国民総生産)は世界2位となった。

専任教員による不定期の連絡会議は1966年4月から月例開催となり、1968年末までに規定を整え翌年1月から教授会(教授のみ、専任全員は全体教授会:後の専任者会議)が発足した。主要な職位は図書館長:丸野弥高、教務部長:星山三郎、学生部長:村瀬繁子、ほか視聴覚委員会、紀要委員会など。

1966年から『東洋女子短期大学紀要』、1969年から教員相互及び学生を結ぶエッセイ集『研究室だより』(1~5号『Toyo研究室』)が年1回定期刊行されるようになった。1959年から確認できる要項(学生用手引書)は1963年からA6判で製本された学生便覧(講義要項を含む)となった。

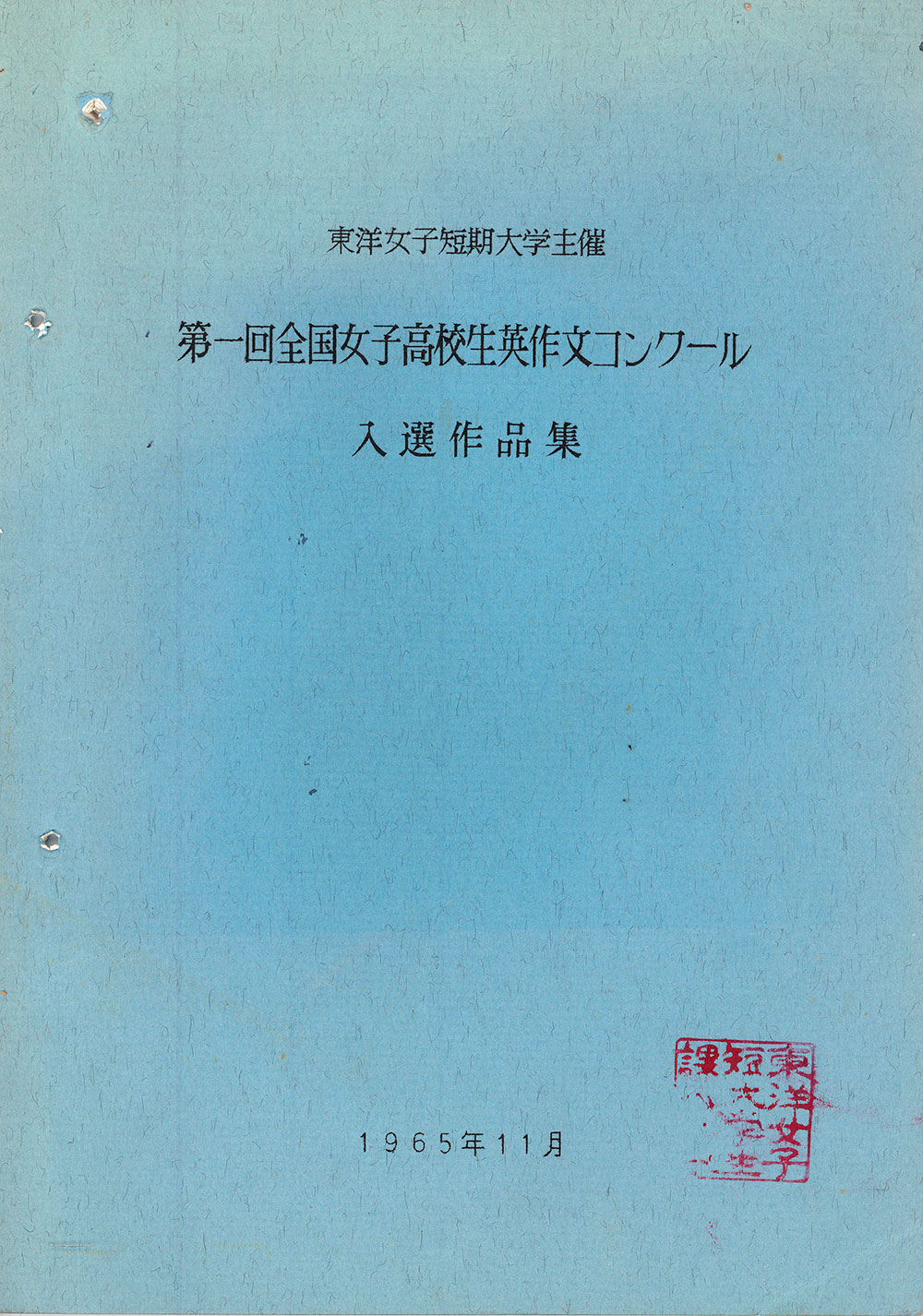

カリキュラム改訂と並ぶ開学15周年記念事業として1965年秋に全国女子高等学校英作文コンクールを開催した。この年の課題は“My Dream”、入賞者は京都、三重、兵庫、山口など広範に及んだ。女子高校生の英語力向上を図り、かつ本学の宣伝を兼ねた取り組みの意義は大きかったが、負担も大きく1969年第5回で終了した。

入賞者は2等に山口県立大津高校、三重県立津高校など、3等は仁川学院高校、ノートルダム女学院高校、都立立川高校など。1等は該当者なしと厳しい。

同時期の短期大学界では四年制への移行、併設の動きが現れ、学内でも同様の主張はあったが、旧制からの連続性を断たれてゼロから再スタートの東洋女子短期大学は基礎が固まった段階である。その意味で1950年の短大開学はまさに第二の創立だった。

初期の学生、教員の私的旅行は1953(昭和28)年から公式行事の親睦旅行になった。教育の一環として親睦、新歓、体育の役割を持つとともに、娯楽の乏しい時代の大きな楽しみだった。記録が不完全で一部不明、概ね次のように実施している。

| 1953年 | 6月夜行1泊2日 全学 親睦旅行 伊豆大島 |

| 1954~55年 | 不明 |

| 1956年 | 秋 全学 親睦旅行 裏磐梯 |

| 1957年 | 春 日帰り 全学 親睦旅行 中津川渓谷 |

| 7月10夜行~13日 体育実習 蓼科キャンプ | |

| 12月 体育実習(スキー)水上大穴 | |

| 1958年 | 5月1日 新入生歓迎会 高尾山~相模湖 |

| 1959年 | 7月11~13日 全学合同ハイキング 沼田~金精峠~奥日光 |

| 1960年 | 7月1~4日 全学 体育実習(キャンプ・登山)本栖湖・富士山 |

| 12月25~28日 体育実習(スキー)万座 | |

| 1961年 | 不明 |

| 1962年 | 6月11日 全学 親睦旅行 中津渓谷 |

| 7月 体育実習(キャンプ・登山)山中湖・富士山 | |

| 1963年 | 8月13~16日 体育実習(キャンプ・登山)志賀高原 |

| 10月13・14日 全学 親睦旅行 伊豆(下田)・箱根 | |

| 1964年 | 5月27日 全学 親睦旅行 南房総 |

| 7月16~19日 夏季体育実習(山中湖キャンプ・富士登山) | |

| 1965年 | 5月30・31日 希望者対象 親睦旅行 那須茶臼岳 |

| 1966年 | 不明 |

| 1967年 | 5月18日 親睦旅行 1年:クラス単位の目的地/2年:三浦半島 |

体育実習(集中授業)である夏季登山と冬季スキーも親睦とレクリエーションの意味が大きかった。

1967年の親睦旅行は新入生の自主性涵養とコミュニケーション促進を図って計画を学生に任せ、クラス単位の目的地として教育意図を鮮明にした。学生の増加と道路整備の進展に伴い移動は貸し切りバスになった。1968年より明確な新入生オリエンテーション旅行として一泊行程(4月21・22日)に戻したが、600名以上を受け入れる施設が見つからず宿泊先は河口湖周辺に分散した。1969年は1・3類が御殿場の東山荘で2類は富士スバルランド、1970~73年は富士箱根ランドで実施した。

747名が入学した1974年に旅行形態を断念し、流山校舎周辺のオリエンテーリングなどを経て流山校舎グラウンドで開催するスポーツ祭となった。

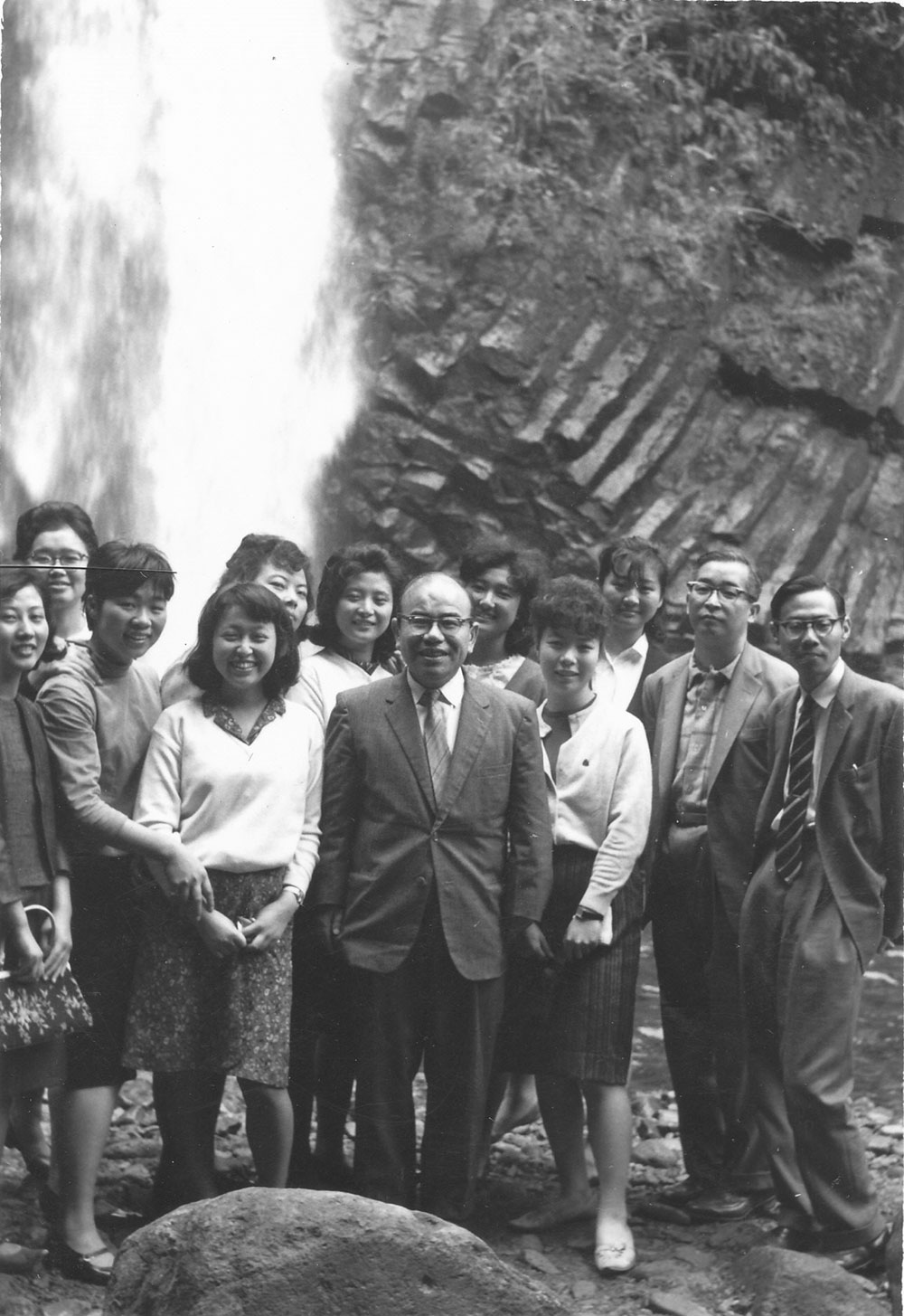

浄蓮の滝で学生と永沢幸七(中央)ら教員 1963年親睦旅行

1959年スキー実習

1969(昭和44)年に創立20周年記念行事として欧州研修旅行(東洋女子短期大学同窓会主催)を企画し、夏季休暇中22日間でイギリスを中心にヨーロッパ各地を見学した。翌年から学校主催・同窓会協賛となり(同年は大阪の日本万国博覧会の影響で定員に満たず中止)、1971年第3回以降「イギリス文学とヨーロッパ文化を訪ねて」のテーマで1981年第13回まで実施した。一般の海外旅行は10年前には考えられなかったことであり、今日の短期留学プログラムに繋がる国際交流事業の嚆矢となった。

1971年第3回募集 1970年第7回フェニックス祭パンフレット

1973年第5回予告 1972年 提供:英語科21回・矢野典子

宇田家縁戚の大崎幸子は津田沼時代からの事務職員。同様に長く事務を執った三上雅樂(うた)も榊原主計の姉、短大初期10年はほぼ家業だった。

学生の増加によって自治活動が生まれ、活性化していった。戦後初の卒業アルバムである1962年第11回には(紙幅の都合もあると思うが)自治活動の記録が全くない。その後、1963~65年の間に確認できる課外活動は学校が設けた書道・華道・料理の各兼修会のほか、自発的な学生団体として庭球部(軟式)、舞踏研究部(後 競技ダンス部)、バレーボール部、ワンダーフォーゲル部、ローラースケート部、E.S.S.、合唱部、ハワイアン部の活動が確認できる。

競技ダンス部の記録*43によれば1961年にダンス同好会として発足し、62年の昇格時に舞踏研究部へ改称、同好会発足当初から早稲田大学舞踏研究会パートナー校となり、各種競技会はもちろん、学生ダンスが早慶戦から全国的な日本学生競技ダンス連盟へと発展する過程で組織運営の中心的役割を担った。他大学との交流が盛んで長期に亘り高い水準を維持した文化会のケースとしてはE.S.S.が挙げられる。

1967年(1968年度入学案内書)には卓球部、茶道部、軽音楽部、絵画部(アートフレンド)ほか複数の同好会が増加、以後も硬式テニス部、ゴルフ部、マンドリンクラブ、フォークソング、聖書研究部、史跡研究部、映画研究部、児童福祉研究部などが誕生し、課外活動を統括する自治会とその傘下に学園祭を運営するフェニックス委員会、学生新聞を編集発行する新聞委員会の組織も整った。

1960年台後半は大衆化する高等教育の矛盾が噴き出すかのように、70年安保(日米安全保障条約延長阻止)、文化大革命、ベトナム戦争などを背景に学生運動(学園紛争)が高揚した。全共闘の象徴である安田講堂事件を含む東大紛争(1968~69)、大学のコンプライアンス問題に端を発する日大紛争(1969)などが本学の近隣で発生し、本郷・神田の学生街は騒然としていた。高校まで波及した学園紛争は女子短期大学である本学にも一定の影響を与えた。

1968年第5回フェニックス祭スローガン シンポジウム「学生運動について」

このスローガンを67年から69年まで3年連続で採用(主張)した。

旧制東洋女子歯科医学専門学校の創立に学生運動、廃校には労働組合の活動が少なからず影響しており、戦後の本学は一貫してこの事象に鋭敏である。修業年限が短い2年でもあり、学生側に東洋厚生寮の老朽化を指摘するなど動きはあったが、集団争議には至らなかった。

終戦直後に建てた寮が見劣りするのは勿論、増え続ける需要に応えきれない収容力不足が課題となっており、抜本的な解決を図ったRC構造5階建ての安藤坂ドミトリー(文京区春日2-2-10)が1970(昭和45)年3月に竣工した。その上で戦前から継続する王子寮、目白寮、湯島寮(天神下宇田家敷地内)も使用されている。学生の出身地は南関東を主として全国に及んでいた。

安藤坂ドミトリー室内

学生運動は路線対立による抗争や急進左派の暴力革命志向によって一般学生と社会の支持を失っていった。同年3月31日、赤軍派による日本航空よど号ハイジャック事件が発生した。羽田発福岡行日航351便にはチーフスチュワーデス神木広美(英17)、スチュワーデス沖宗陽子(英18)の卒業生2名が乗務しており、同年8月1日発行の広報紙『東洋女子短期大学新聞*44』第14号は「適切な判断と冷静な行動は、ともに本学で学んだ成果の現れだと賞賛のまと」と報じた。

東洋女子短期大学は上昇気流に乗って創立(開学)20周年を迎え、周年行事の一環として初の自校史『本学の歩み ―創立20周年記念』(1971年3月)を編纂した。

英語科卒業生の日航客室乗務員 提供:英語科23回・VANCIL(旧姓:小島)早苗

建学の精神とされる「自強(通常は彊)不息」(じきょうやまず)は、同時期に制作した『本学の歩み ―創立20周年記念』と1971(昭和46)年度入学案内書に初めて現れる。旧学則第1条「本校ハ女子ニシテ歯科医師タラントスル者ニ必須ナル学術ヲ教授スル」という直截な目的を掲げた理系校から慌ただしく転換した東洋女子短期大学は、文系教育機関に相応しい建学の精神を長く欠いていた。経営の安定によって沿革史を編む余裕が生まれ、その過程で馬渡房学長ら宇田家の人々がこの言葉を再発見したと考えられる。1968年に他界した宇田尚が校長だった時代にこの言葉を用いて学生を指導した事実はないが、その書は常に座右にあり、その生涯は自彊不息そのものだった。

以後、宇田尚は東洋学園創立者となった。

立体化した校章が印象的な1971年度入学案内書表紙と見返しの初出「自強不息」。

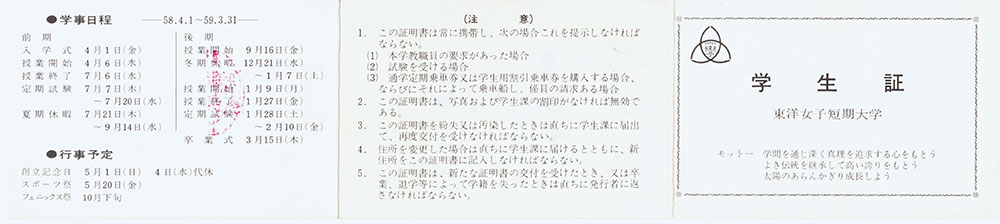

また、スクールモットーが定められ(時期不詳)、学生証に記載された。

| モットー | 学問を通じ深く真理を追究する心をもとう よき伝統を継承して高い誇りをもとう 太陽のあらんかぎり成長しよう |

1983(昭和58)年入学、欧米文化学科第1回生の学生証裏面。 提供:欧米1(短33)回・田中美和

占領下に国際社会との協調を強く打ち出した開学から20年経過し、「よき伝統と高い誇り」に宇田尚の国家観と、その後継者として保守本流の政治家を輩出した宇田家の家風が反映されている。学生証は原則として回収され、一定期間後に処分されることもあり、制定時期は不明である。このモットーは馬渡房が引退する1992年度まで記載され、学生証発行の機械化で書式を変更した際に失われた。

下って1983年4月1日『大学季報』*45第8号からしばらくの間、卒業生へのはなむけの言葉として発せられた学長メッセージが繰り返し掲載された。

「美しいものを愛し、真実を大切にしよう。私たちは歓んで働こう。そして、日本の国を心から大切に思い、世界の中のよい日本人になろう」

一方で馬渡房は「私学は建学の精神を大切にします。但しこれは精神的ないし倫理的なものと承知しております。次々に断えることなく生起する現実は、時代あるいは時の流れとともに変化するのは当然でしょう。ですから創立当時、人間、社会それに国家などに対して描いた「理想像」に於てもまた、その解釈や捉え方に於ても変化があるべきものと、理解しております。こうした理解のもとに醸し出されるものが校風なのかもしれません」*46と語り、時代の変化に柔軟な姿勢を示した。

建学の精神「自彊(強)不息」と「時代の変化に応える大学」は以後、その強弱はあっても引き継がれることになる。

馬渡房学長と学生(自治会役員)の懇談。司会は渡辺幸吉教授。 1975年

1973(昭和48)年11月3日、宇田愛理事長が勲三等瑞宝章を受章し、17日に学内で叙勲祝賀会が催された。

同月23日、外務大臣として沖縄返還を実現した短大第2代学長・名誉学長の愛知揆一が第二次田中角栄内閣の大蔵大臣に在職のまま急逝した。没後、その功績に対し勲一等旭日桐花大綬章が贈られた。

1974年10月10日には短大初代学長馬渡一得が他界。その功績に対し勲三等瑞宝章が贈られた。

宇田愛理事長は1975年3月8日付で退任、東洋女子短期大学生みの親である宇田愛の在任は1946年6月以来、29年の長きに及んだ。理事長職は馬渡房が学長兼務で後継した。

1972年3月を以て専任から退いた吉岡まつ授業嘱託(名誉教授)も、宇田愛とともに離任した。

初代主任教授・青木常雄は1967年に勲三等瑞宝章を受章、1970年3月に退任(名誉教授*47)、授業嘱託として1977年3月まで出講した。1976年2月に藤井一五郎、3月に丸野弥高、1978年3月7日に青木常雄と、戦後の本学の基礎固めを担った人々が開学30年前後で相次いで世を去り、世代交代が進んでいった。

1971(昭和46)年度より1~3類の名称が英米文学コース、実用英語コース、英文教養コースとなった。同年度各主任は1類:森上浩、2類:中地晃、3類:服部佑吉である。1977年度に1類をAコース、3類をBコース、2類をCコースと改め、Aは文学色を薄め英語英文コースに、志願者の少ない英文教養コースは前に出してBに配した上、英語教養コースに改めた。翌1978年度に成績評価を連想させるABCを数字に戻し、1982(昭和57)年度に英語教養コース(2コース)を元の英文教養コースに戻して以後定着した。

1コース:英語英文コース 2コース:英文教養コース 3コース:実用英語コース

学科名の英語科は開学当初から非公式に英文科とも称し(第2節1項ポスター参照)、1973年度より正式に英文科となったが、学生の増加とともに民間企業への就職を前提とする実用英語コースが主流となっていた実情に照らし、5年後の1978年度に英語英文科と再度改称した。学科名の変遷は教養主義と実務教育の間で揺れる現場の振幅を示している。

第一次オイルショック(1973~74)を克服した日本は安定成長期に入り、人々は経済的繁栄を享受した。大学紛争やビートルズの出現、カウンターカルチャーに象徴される前時代の伝統、権威、教養の否定が進み、新しい価値観が生まれつつあった。東洋女子短期大学もこの流れに沿い、規模の拡大とともに質的な変化を遂げていくことになる。

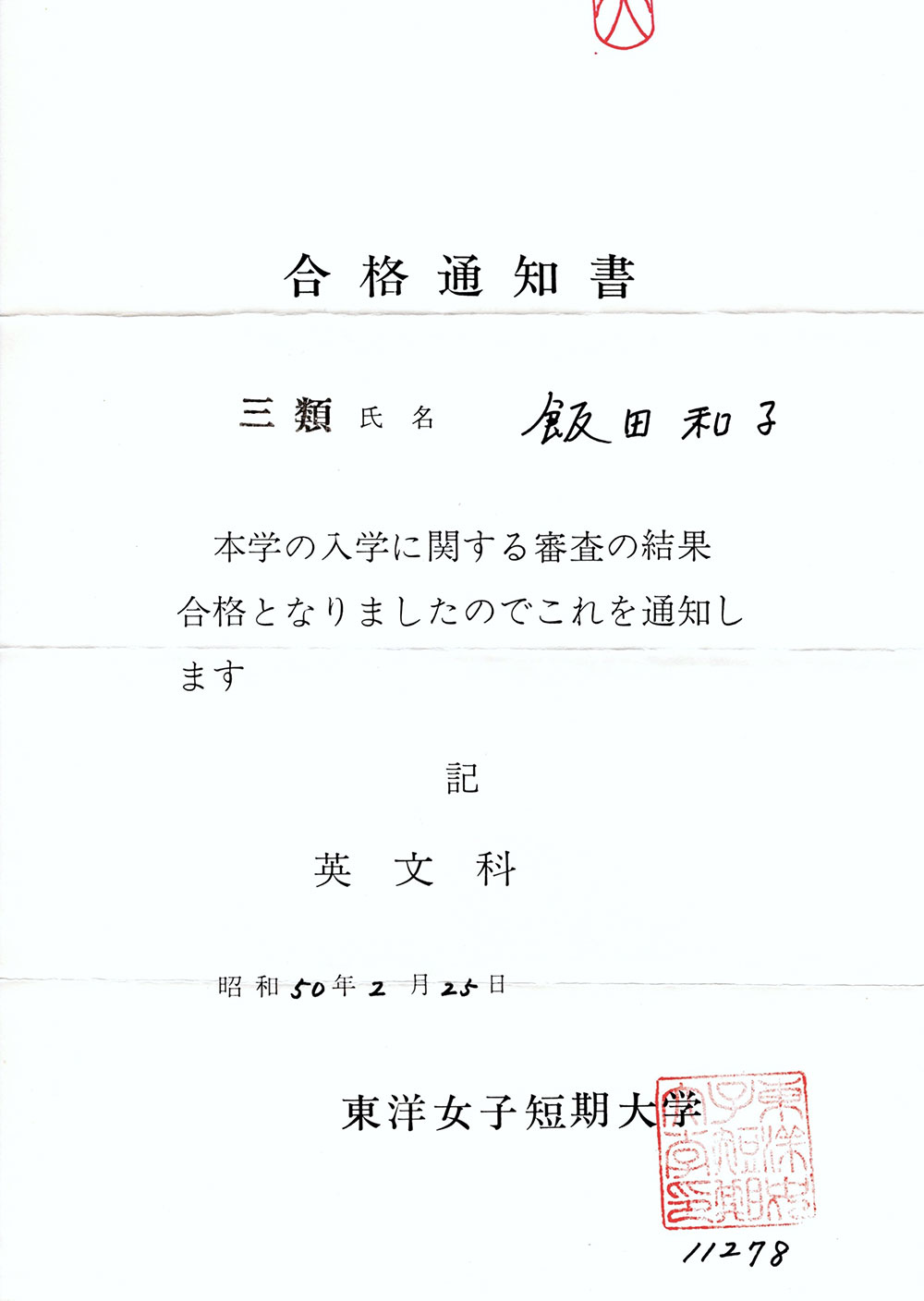

「英文科」三「類」の時代は短い。合格通知書と学校が発信した合否通知電報。 提供:英文科26回・飯田和子

志願者は1973年度1,663名、74年度2,077名、75年度3,157名と増加の一途を辿り、76年度より入学定員350名の認可を得た。前述の通り実際の募集は認可された定員を大きく上回り、73年度には入学者が700名を超え、773名が入学した1978(昭和53)年度入試より推薦入試を廃止、一般入試1・2期のみとした。一般入試のみの選抜で受験生をふるいにかけて質を高める強気の施策であり、高校と受験生への説明では付属・系列校を持たない100%一般入試による選抜の公平性を強調した。推薦入試は18歳人口の減少が始まった1994(平成6)年度の公募制から、追って指定校推薦も再開するが、この間、職員による年1回の儀礼的訪問に留まった高校進路指導部とのパイプが細くなったことは指摘しておくべきだろう。

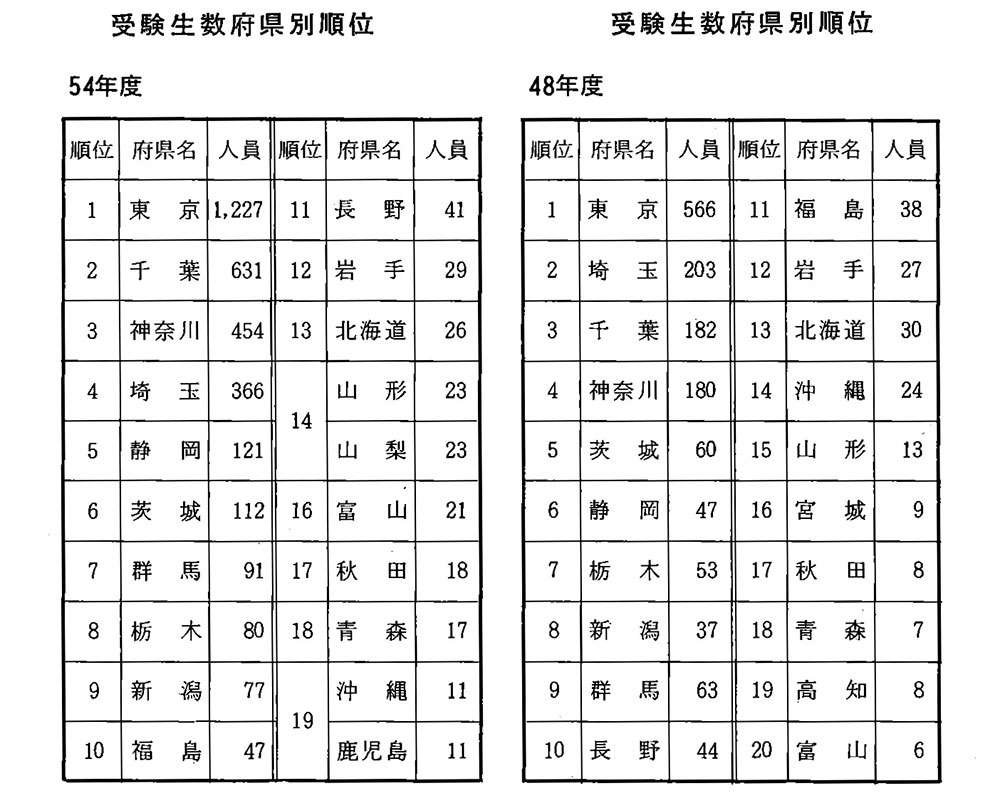

合格者の出身地は東京都を筆頭に概ね南関東、北関東、甲信越・東海・北陸、東北・北海道、西日本の順に変わりはないが、地方、特に西日本から減少傾向が現れ始めていた。地方で高等教育の整備が進んでいることが理由として考えられた。

1973・79年度受験生府県別順位 『学園40年史』(1990年)p.95

短期大学の正課課程を卒業後、より専門性を高めたい学生のため1972(昭和47)年度に非公式な研究科を試行し、認可を得て翌1973年度に修業年限1年・定員40名の専攻科を設置した。四年制大学の設置に道を開く第一歩と評価するほか、背景として大学進学希望者が激増する状況で短期大学から四年制大学への3年次編入枠が極めて少数だったこと、就職や結婚での年齢的不利が大きく、女性に四年制進学を躊躇わせていたこと、ドル(ニクソン)ショック*48による就職状況の一時的悪化が挙げられた。

1973(昭和48)年度職位者

主任教授:星山三郎 教務部長:福井保 学生部長:村瀬繁子 図書館長:丸野弥高 専攻科主任:渡辺幸吉

1965年から76年にかけ、厚海博重、上村悦子、扇令子、岡田純枝、木村邦男、小林典子、今無畏子、十二(原田)規梭子、高橋尚子、永井みち子、長原和子、沖満洲子らが専任に、あるいは非常勤を経た後、専任に採用された。

専攻科1回生。伊東克己(本務校:早稲田大学)の勧めで独自の英字新聞The Phoenix Guardianを発行した。 提供:英語科22回/専攻科1回・稲垣玲子

また、国際化の進展に伴い、英会話能力がより求められるようになった。しかし、短期大学の正課課程は国の定める基準に則り、会話の授業だけ増やすことは許されず、市中の英会話学校に通う学生が多くなっていた。このため前出の東洋文化学院が1977(昭和52)年度より少人数制、ネイティブ講師による課外英会話教室を開講し、社会的要請に応えることとした。

同年10月28~30日の第14回フェニックス祭では学校主催の第1回英語弁論大会(スピーチコンテスト)を開催した。予備審査はなくエントリーした全員が発表し、持ち時間4分でテーマは自由。演題の選択、作文、口頭発表と一連の作業を通じて英語の運用能力を高めることが期待され、語学の学校に相応しいイベントとして定着した。

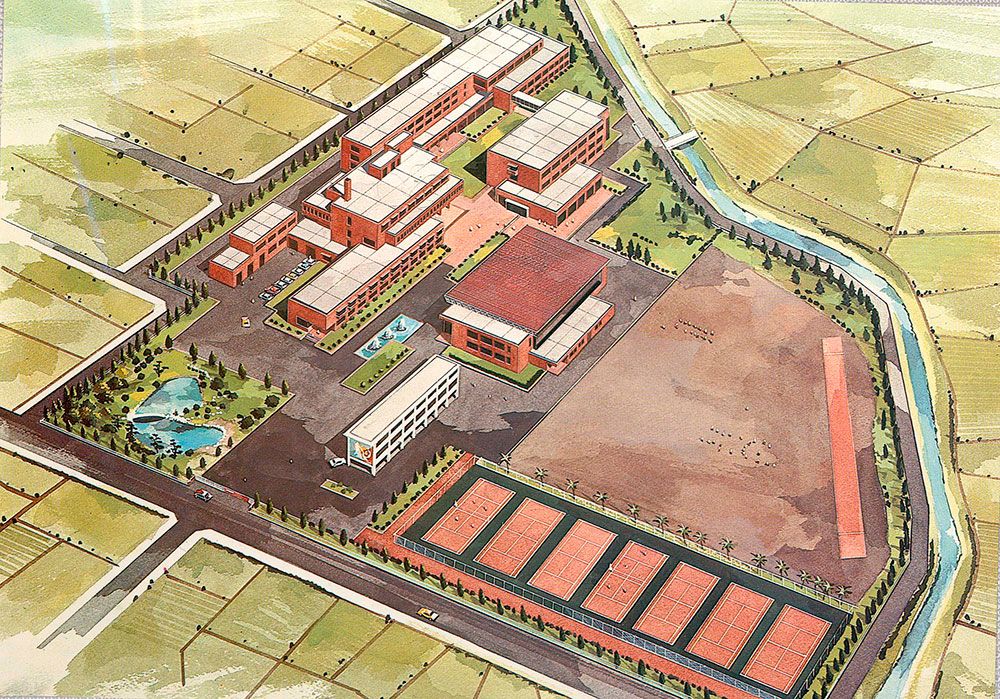

都心の本郷での急速な拡張が困難なことから、流山の校地拡張と施設の増設を進め、同地に新学科の設置を構想した。校地は約42,000㎡まで拡張され、以後の流山キャンパスを象徴する赤いレンガタイルの新校舎が1979(昭和54)年4月1日に竣工した。 RC構造4階の1号館と3階建2号館は収容人数1,700名、大教室1、中教室2、普通教室21、LL教室1、図書館、研究室、事務室などから構成された。既存校舎は教室としての役割を終え、学生棟(4号館)とされた。

同年度から新学科が開設されるまでの暫定措置として、英語英文科13クラスの内、3コースの3~2クラス約150~100名を流山校舎所属とした。初年度3クラスを担任した有馬敏行、菊池浩、山木幸一の各教授は学生指導に多くの苦労を重ねたと『学園四十年史』は伝える。それ以外のクラスは従来通り1年次週1回、体育実技のある日を流山授業日として継続した。

実際と相違のある流山校舎予想図

竣工当時の流山1・2号館

新学科は当初、第2英語英文科として同学科の延長線上に想定し、やがて既存の英文科系統とは一線を画す、新時代の国際化に対応する人材養成を打ち出した。千葉大学教授木内信敬(1917~1997/米文学、1981~83千葉大学教養部長/後 学長1991~96)が1977年より非常勤で設置計画の中心となり、伊東克己、相良亨、住野喜正(『英文毎日』主筆、1974~非常勤)が参画、1980年より矢島剛一(武蔵大学、東京医科歯科大学教養部長)が加わった。

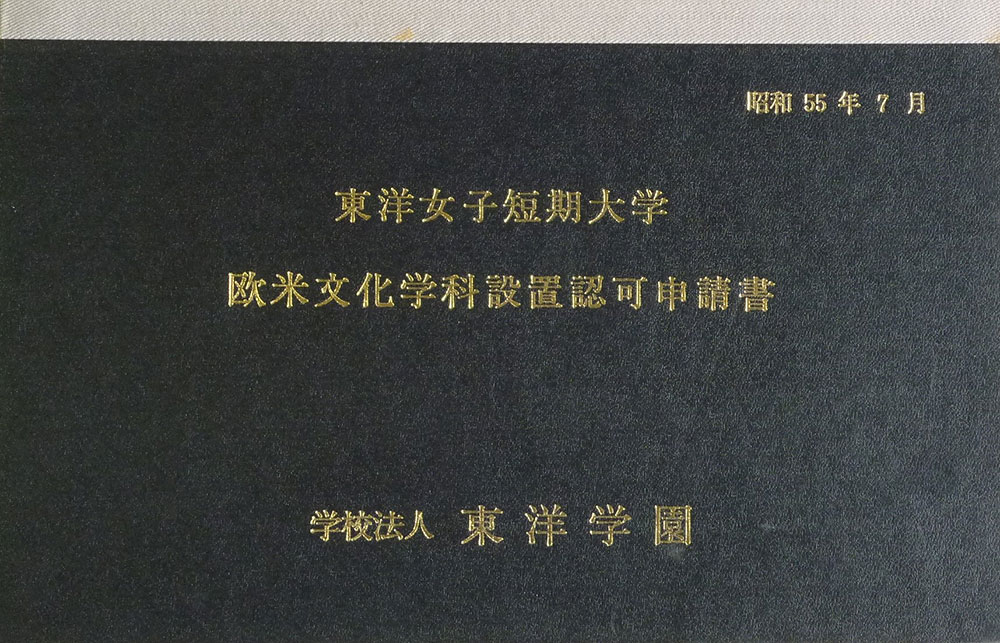

1980年3月30日、学校法人東洋学園理事会が新学科設置を正式に決議、7月30日付で文部省に申請、1981年6月の第一次審査等を経て1982(昭和57)年1月11日に欧米文化学科(入学定員200名)として認可された。

木内信敬

東洋女子短期大学欧米文化学科設置認可申請

三.新学科の教育方針

以上の主旨に沿い、その目的を達成するために、新学科においては地域研究という新しい総合的な方法を主軸として教育を行う方針であります。

従来は、イギリスやアメリカに対し、学問的な関心を持つ学生は英語や英文学、或いは政治や法律などと、それぞれ特定の分野の専攻を通じてその目的を達成するのが普通でありましたが、しかし、ある地域、ある国について勉強しようとする場合、その特定の分野だけを対象とするのでは、全体を十分に理解することが困難であります。これに反し、地域研究というのは、その対象地域全体を、特定分野からだけでなく、文学、語学をはじめ、歴史、哲学、思想、法律、政治、経済、社会及び芸術などなるべく多くの面から研究し、その地域、その国の総合的な姿をとらえようとするものであります。

欧米文化学科設置認可申請書(控)

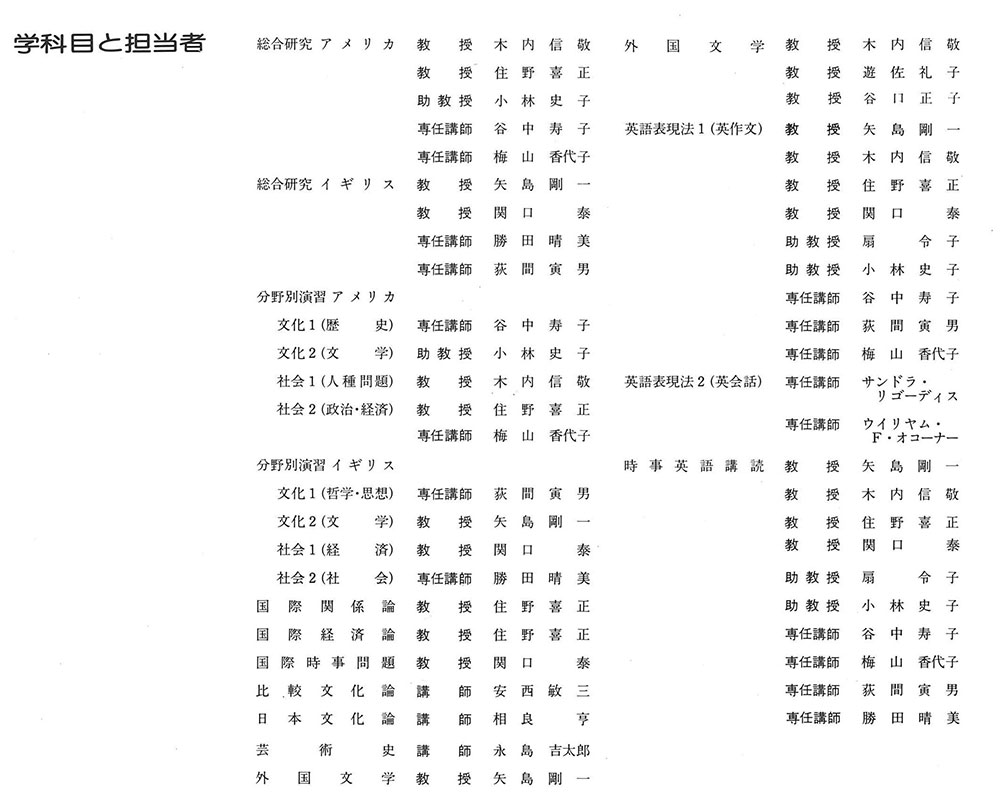

東京大学教養学部などで実績のあった米国発祥の地域研究を短期大学に応用したのが欧米文化学科である。学科名に欧米を冠したが対象は英米に絞り、1年次必修の総合研究アメリカ(歴史・文学・人種問題・政治・経済の5分野担当者によるTeam teaching)、総合研究イギリス(歴史・文学・哲学/思想・社会・経済)を経て2年次の分野別演習に進むカリキュラムである。分野別演習は当初、原書講読とした。学生が求める英語の運用能力向上については、英語の学習でなく、英語で学習するのが同学科の特色と説明した。語学科目では英語英文科にない時事英語講読を1・2年次とも必修とした。設置の目的に帰国子女(海外赴任者の子女)の積極的受け入れを謳い、このため入試に帰国子女枠を設けた。

木内信敬らは国立大学を定年退官して本学の専任となり、初代学科長に矢島剛一が就任、翌1983年度に矢島が英語英文科学科長に転じて木内が第2代に就任し(1982年度より主任教授を改め学科長)、専任教員に荻間寅男、梅山香代子、勝田晴美、谷口正子らを採用した。毎日新聞社出身の関口泰はマスコミなどの実務経験者を採用した初期の例である。

同時期の英語英文科では浅井静雄、新井哲男、有馬敏行、太田正孝、神田由美子、河島弘美、菊池浩、坂本静、鈴木典子、田中菊子、土屋元子、西川栄子、水野節子らが加わった。

教授会は両学科ごとの専任者会議と改称し、4・9・1~3月の節目、重要議題がある月は2学科の合同教授会とした。会議日の木曜4限は非常勤も含め授業を組まず、学生の課外活動時間確保に配慮した。

開設初年度の欧米文化学科専門科目と担当教員

入試は英語英文科と共通出願とされ、欧米文化学科単体の志願者数は把握できないが入学者数は初年度195名(1950年より通算33回/英語英文科入学455名/両科志願者計4,051名)、1983年度226名(両科志願者計4,125名)、84年度264名(両科志願者計3,676名)、丙午の影響で減少が予想された85年度は326名(両科志願者計5,489名)と順調に増加した。

吉岡まつ名誉教授の他界から1年後の1982年2月17日、欧米文化学科の開設を目前にして宇田愛が世を去り(行年98歳)、同月21日に大学葬で送った。

第4節期職位者(本文記載以外)

1976年度 主任教授:星山三郎 教務部長:福井保 学生部長:村瀬繁子 図書館長:渡邊幸吉 専攻科主任:山崎正子

1977年度 主任教授:星山三郎 教務部長:森上浩 学生部長:村瀬繁子 図書館長:福井保 専攻科主任:山崎正子

1980年度 主任教授:星山三郎 教務部長:中地晃 学生部長:村瀬繁子 図書館長:上村悦子 専攻科主任:山崎正子

1982年度 英語英文科学科長:星山三郎 欧米文化学科学科長:矢島剛一 教務部長:中地晃 学生部長:村瀬繁子 図書館長:上村悦子 専攻科主任:山崎正子

1983(昭和58)年3月に榊原主計が常任理事から退き、代わって4月より宇田正長(1937~2003)が就任した。宇田正長は榊原帯刀所生、宇田尚の長女馬渡房の長男として宇田の名跡を継承した。1964年に慶應義塾大学医学部を卒業、1968年より学校法人東洋学園の評議員を務めながら外科医として東京専売病院に勤務した。1984年に厚生課・就職課を統括する厚生部長、1986年4月1日に副学長就任、普及し始めたパーソナルコンピューターの導入などで情報化時代を見据えた指導を進めた。

宇田正長

1982年度末に星山三郎が英語英文科の学科長から退き、東京高師(教育大)出身者のリーダーシップは30年余で終了した。

1983年度英語英文科学科長:矢島剛一 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長(英):中地晃・同主任(欧):関口泰 学生部長(英):村瀬繁子・同主任(欧):住野喜正 図書館長:上村悦子 専攻科主任:山崎正子

1986(昭和61)年7月1日から森上浩が英語英文科学科長に就任した(~1992年度。90年度のみ中地晃)。

流山校舎体育館で馬渡房、中地晃、森上浩

前列左から2人目の山崎正子から星山三郎、馬渡房、永沢幸七、村瀬繁子 提供:英語科11回・伊藤尚子

高等教育の大衆化が進み、占領期に定められた大学設置基準と実態との懸隔が大きくなっていた。1986年の臨時教育審議会答申は高等教育の多様化を求め、大学審議会の答申を経て国は1991年に学校教育法と大学設置基準等の大きな改正を行った。

これにより学部の設定、名称の自由度を高め、一般教育・外国語・保健体育・専門教育の科目区別と配当単位の縛りを解き、一般教育科目の人文・社会・自然の枠も外し、個々の大学に大幅なカリキュラム編成の自由を与えた。この規制緩和を当時、設置基準の大綱化と言った。

本学もカリキュラムの大枠から見直す改訂に着手し、英語英文科は森上浩学科長の下で1992年度から教務部長となった日高佳を中心に進められた。

1986年4月1日にいわゆる男女雇用機会均等法が改正施行され、女性の社会参加を進める画期となった。雇用は男女の別なく働き方の選択(総合職・一般職)を可能として、総合職を志向する女性の四年制大学進学を促すことになるが、一般職を若い女性労働力(短期大学卒)とみなす社会通念を崩すには長い時間を要すことになる。

1987年11月の2年生進路状況調査による企業別採用内定者数は全日本空輸1位、日本航空6位、東亜国内航空14位、3社で3名以上内定のある採用実績の10%を占めた。

全日空 :英語英文科14・欧米文化学科9 計23名(客室乗務員8・地上職6・事務系9)

日航 :英語英文科7・欧米文化学科3 計10名(客室乗務員)

東亜国内:英語英文科3・欧米文化学科4 計7名(客室乗務員)

1983年就職資料。親許から離れて自活する女性への偏見が未だ濃厚な時代、航空会社は例外なく門戸を開いていた。 提供:欧米1(短33)回・田中美和

1985~86年度英語英文科で使用した教科書の一部。 提供:英語英文科36回・石塚慶子

馬渡房は1974年4月より日本私立学校振興財団委員、81年4月より大学設置審議会委員を歴任し、84年5月に東京都私立短期大学協会会長及び日本私立短期大学協会副会長に就任し、大学・短期大学全体の発展にも力を尽くした。

1986年4月29日、教育界における永年の功績により勲三等瑞宝章を受章した馬渡房の発意により、私財と叙勲の祝儀に同窓会からの拠金300万円をはじめ校友、学生保護者の浄財、教職員の寄付を加え、1987(昭和62)年度から東洋学園奨学金の支給を開始した。経済的支援が必要で学力人物優秀な学生を対象とする返還不要の給付である。

やや時代を下り、1995(平成7)年度から東洋女子短期大学同窓会も奨学金事業を開始し、年2~3名に給付のほか貸し付けも行った。

本郷校舎1~3号館の北側、大横丁(旧壱岐殿坂)を挟んだ旧弓町1丁目6番地には1942(昭和17)年から3年弱の間、富士寮が存在した。富士寮は1945年4月の戦災で焼失し、戦後は馬渡一得・房夫妻の私邸を建てて折々に学生を招き、課外活動にも供していた。

この土地を東洋学園が購入して1984年から地上6階建ての講義棟を建設し、1985(昭和60)年3月に竣工して4号館と付番した。1階は学生ホールとして授業時以外の学生がゆとりを持って過ごせるよう配慮し、各教室にはAVボックスを置き、全館一斉放送も可能な設備とした。

本郷4号館には「新築」を強調 1986(昭和61)年度入学案内書

1988年は多くの研究分野にまたがる「ことば」を識り、「人がことばに託す思い」に認識を深めるため、英文英文科・欧米両学科を横断する教員グループ「ことばを考える会」が発足した。89年にその成果を『ことばのスペクトル』として纏め刊行した。以後、『続ことばのスペクトル』、『笑い』、『時間』、『対話』と重ね、メンバーを入れ替えながら2024年現在、活動を継続している。

1990(平成2)年10月9日、本郷4号館1階ホールにおいて短期大学開学40周年祝賀会を挙行、黒澤嘉幸が中心となり『学園四十年史』を編纂刊行した。

本節の期間の英語英文科教員採用は阿部一、稲津一芳、岡野昌雄、大高常昭、大村惠子、カール・ケネス・スミス、小町萬里子、高倉忠博、竹中俊子、増田茂、北田敬子、天野(酒井)由紀代、坂本ひとみ、高村啓子、谷本信、西村由起子、藤井健、三上晃、三谷康之らである。

1990年代初頭、本郷4号館エントランス

欧米文化学科では大学院レベルの地域研究を2年制短期大学で行う困難は想定していたが、始めてみると想定の域を超えるギャップがあった。

また、文部省(大学設置審議会大学設置計画分科会)は18歳人口がピークの205万人となる1992年度までの整備として、1986年度から7年間の臨時定員増(新高等教育計画)を策定した。本学はこの要請を受けて欧米文化学科の定員を倍増の400名とする申請を1985年9月30日に提出、翌86年1月認可、増加200名分を英語の修得に重点を移した英米語学コース(5コース)の新設に充てた。

既存の課程は英米総合コース(4コース)となり、当初は1年次の総合研究アメリカ・イギリスを両コース共通として、新5コースは2年次の分野別演習で英語演習(1)英米文化分野講読、同(2)英米社会分野講読、同(3)英語用法研究、同(4)上級英語表現法(年度によって若干の相違がある 各2単位)を6単位以上履修として、臨時定員増より1年早く1985(昭和60)年度に開設した。

1988年度に英語演習(5)を追加(開講1989年度)、(1)文法、(2)発音、(3)語彙・語法、(4)英米文化講読、(5)英米社会講読(4・5必修ほか2単位以上)となり、1993年度入学生まで続いた。また、英語科目にはLL演習を加えた。

1988年4月、臨時定員受け入れに伴う補助金で建設した3号館が竣工(コンベンションホール、後に学生食堂・会議室)、また1990(平成2)年4月より千葉県松戸市殿平賀100-2で新たな学生寮として北小金ドミトリーの供用を開始した。

竣工直後の3号館(左上)の屋根が白い1988年の流山校舎全景。

坂川の河川改修に伴いテニスコートが若干削られた。

1989(平成元)年度は1年次の総合研究もコースを分離し、5コースの1年次に英語総合研究と英米総合研究を設定した。総合研究アメリカと同イギリスを1科目に集約し、1科目をTeam teachingはそのまま語学修得に差し替えたものである。

両コースとも総合研究は専任教員が担当し、1992年に『総合研究アメリカ』・『総合研究イギリス』(実教出版)、『英語総合研究 ―英語学への招待―』(研究社出版)を刊行した。

地域貢献が大学の役割としてクローズアップされるようになり、流山では1989年に市民講座を開講した。英会話講座から始め、流山市をはじめ地域の支持を得て講座の幅と数を拡げ、後の公開教養講座、エクステンションセンタープログラムへと発展していった。

1989年はベルリンの壁が崩壊して東欧の共産主義体制が相次いで倒れ、戦後長く続いた東西冷戦体制が終焉を迎えた。

本節の期間の欧米文化学科教員採用は荒井幹夫、遠藤裕子、大井恭子、大西泰斗、大野多加志、勝田薫、北川典子、木全睦子、佐藤泉、柴鉄也、諏訪部道臣、高澤廣吉、高村宏子、富山真知子、長谷川瑞穂、平井正樹、松井頴敏、三星正臣、宮井勢都子、森田彰、横山和子、脇山怜らである。特別講師では佐野キム・マリー、ポール・マクベイ(後専任)、R.ウェルチ(後現代経営学部専任)らが加わった。

1980年代初期の欧米文化学科

欧米文化学科は英語科が学生増を理由に1974年からとり止めたオリエンテーション旅行の復活を検討し、2年目の1983年4月8・9日にフレッシュマンキャンプとして実施した(箱根高原ホテル)。翌年から名称をオリエンテーション・キャンプに改め、以後宿泊地は一貫して箱根高原ホテルである。同学科も急速な学生の増加に見舞われるが、学生間、教職員とのコミュニケーション促進を重視し、1998(平成10)年まで継続した。最盛期は12クラス12台の大型観光バスが集合場所の本郷校舎4号館前から次々に出発していった。

オリエンテーション・キャンプ(左:1983年/右1988年)

1986年度の両科志願者合計5,971名は東洋女子短期大学としての最高を記録し、欧米文化学科は1992・93年度に連続した556名入学がピークとなった。コース制導入時の英米総合コース4クラス・英米語学コース3クラスが、1989年度には各4・8クラスに逆転していた。

新学科設置を総合大学への布石と位置づけながら、東洋女子短期大学は事実上、英語単科であり続けながら拡大した。専攻科を含む学生は1987年に2千名を超え、短期大学として有数の規模となった(最大2,100名以上)。本郷1号館講堂での入学式は1985年第36回から学科別開催となり、両科合同の卒業式は1986年3月第35回で読売ホールに移し、翌年から神宮外苑の日本青年館大ホールを使用した。千名の卒業生が集う都内ホテルの謝恩会は華やかだったが、社会に浸透したとされる「英語の東洋(女子)」の評価は特定の分野での強さを示す一方、替えのない弱点をはらんでいた。

英語英文科と一線を画しながら募集上はその姉妹学科*49として、早々に第2英語英文科の性格に寄せざるを得なかった欧米文化学科の限界は短期大学の限界でもあった。このため、より本格的な地域研究の展開は将来の四年制大学に託し、英米総合コースと英米語学コースのフレームは大学人文学部英米地域研究学科・英米言語学科に引き継がれることになる。

1990(平成2)年3月15日、第39回卒業式(日本青年館)

1991年3月の謝恩会(第40回卒業、京王プラザホテル)

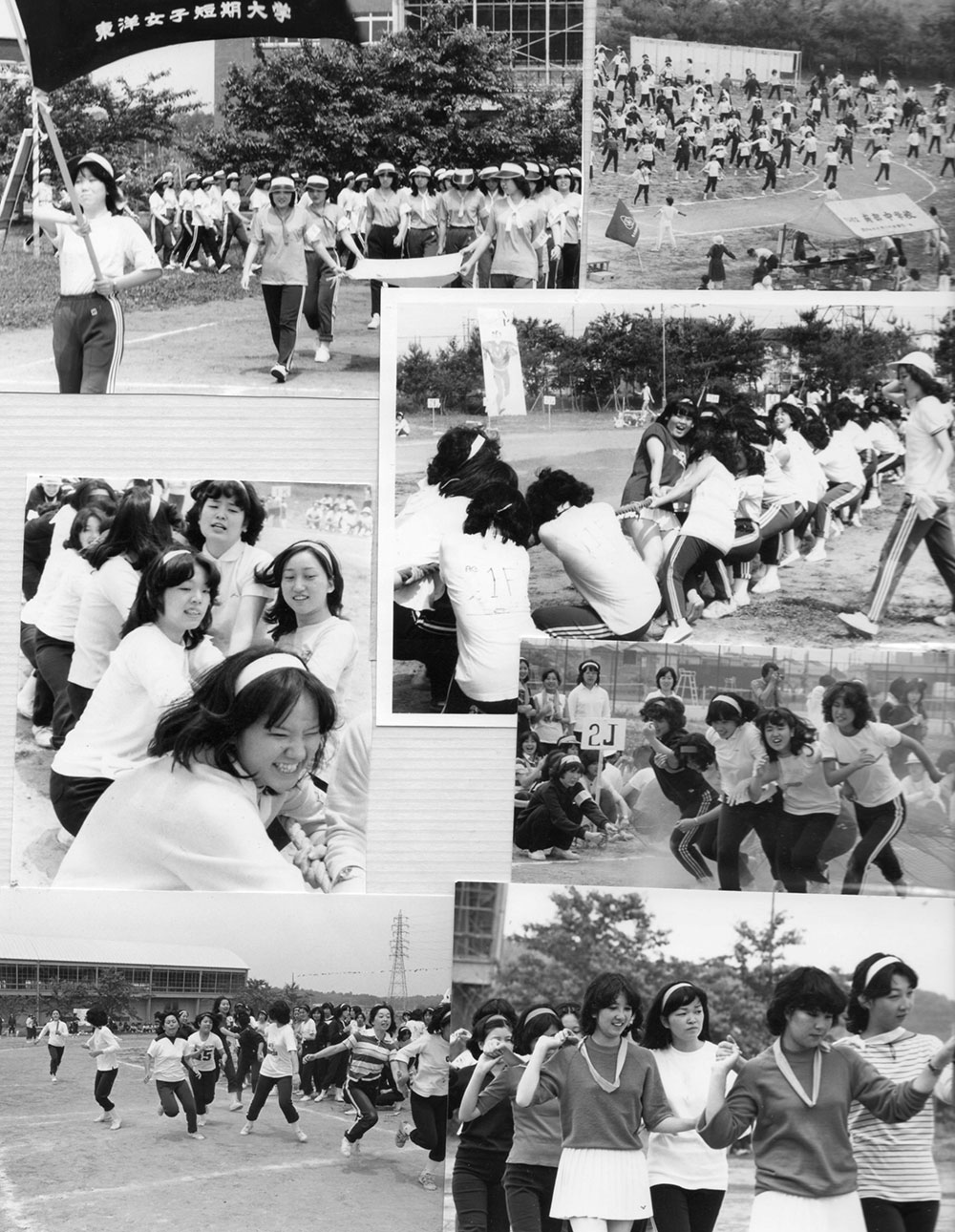

旅行行事をとりやめた英語科(英語英文科)は1974年の親睦行事を葛飾区の水元公園と江戸川河川敷で実施、1975年4月は流山校舎周辺で新入生オリエンテーリング、1976年6月も同様としたが雨天で途中中止となり、代替として流山校舎グラウンドで10月16日にスポーツ祭を初めて試みた。1977(昭和52)年にオリエンテーションから野外行事を分離し、第2回スポーツ祭を公式行事として5月26日に実施、以後定着した。

左:初期のスポーツ祭/右:1989または90年

天候に恵まれれば楽しい行事だが、雨天のリスク、学生数の増加、準備の負担が大きく、1991(平成3)年第16回から東京体育館(千駄ヶ谷)で開催した。学生数が減少に転じて1998・99年は東京武道館、2000年第25回で流山に戻った。

慣例として自治会長とフェニックス(祭実行)委員長は英語英文科から出し、欧米文化学科からはスポーツ委員長を出した。運動施設が整った欧米文化学科に体育会団体が多い傾向を反映する一方、世界の時事問題を考える7UP(同好会)も同学科らしさを示している。

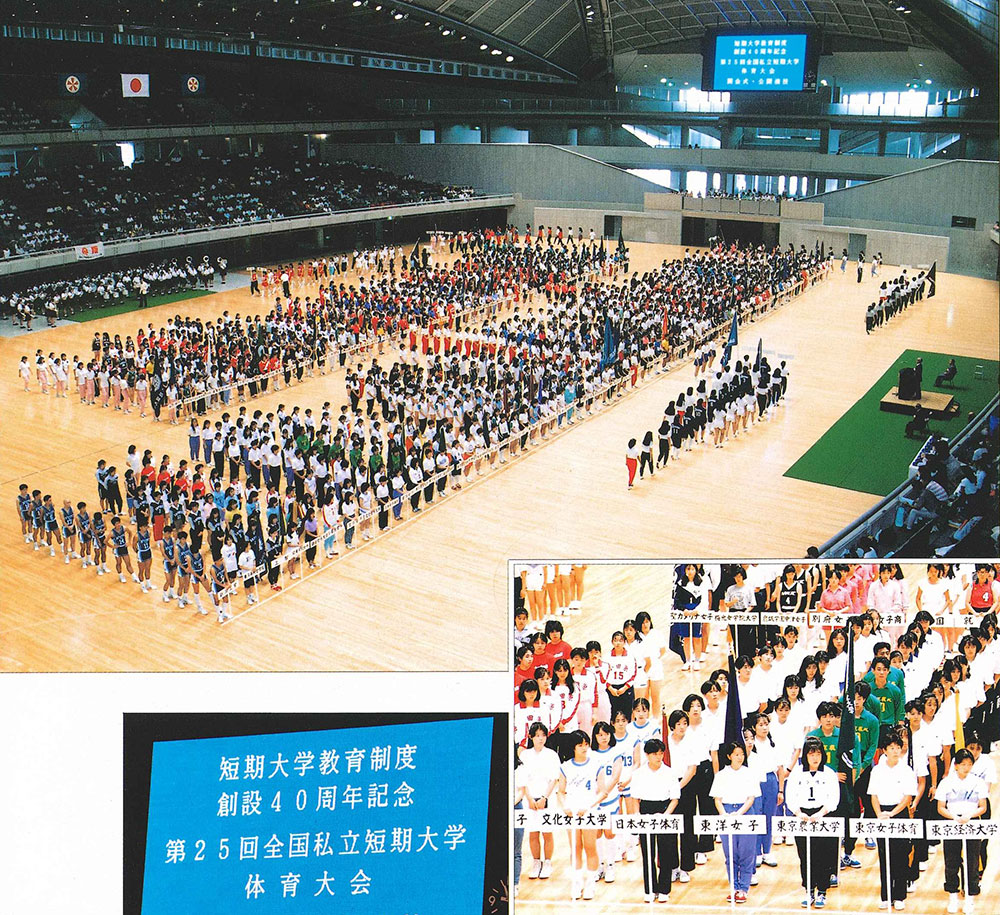

東京・地方交互開催の全国私立短期大学体育大会(日短協体育大会)と在京校の東京都私立短期大学協会(都短協または東短協)体育大会には体育会諸団体が参加した。いずれも当時の短期大学界の規模と勢いを反映して盛大に催され、例年日短協の開会式には大会名誉総裁の三笠宮崇仁親王が臨席し、馬渡房副会長が近侍した(同体育大会は2023年廃止*50)。

1990(平成2)年夏の第25回(日短協)全国短私立期大学体育大会は短期大学制度40周年記念大会として東京体育館で開催された。

第3節第4項に挙げた学生団体は1980年代も概ね活動を継続しており、1982(昭和57)年(1983年度入学案内書)時点ではバドミントン、オリエンテーリング、写真、演劇、放送アナウンス研究、マジック、文学、漫画、易学研究が加わり、学生の組織率は約60%である。放送アナウンス研究部やマジッククラブ(シャルディ)も他大学との交流によって技術を磨き、コンテストや発表会で高い水準を示していた。

1987(昭和62)年度は自治会以下フェニックス・新聞・スポーツの各委員会と両学科の体育会9・文化会16・同好会9、計34の公認団体があり、同年のフェニックス祭はクラス参加を含め61団体あった。潤沢な予算を持ちコンサートに集客力のあるアーティストを呼び、1980年代半ばからは小規模な本郷1号館講堂を離れて読売ホールで行うようになった。

1990年第27回フェニックス祭

上左:放送アナウンス研究部(左上)/中左:スピーチコンテスト/中右:壱岐坂太鼓(大横丁通り青年部)/下中:マジッククラブ(下中)など。

80年代後半に席巻したユーロビートで盛り上がる1991~92年フェニックス祭ダンスパーティー。他大学など学外の男性に大変人気があり、後夜祭として掉尾を飾った。

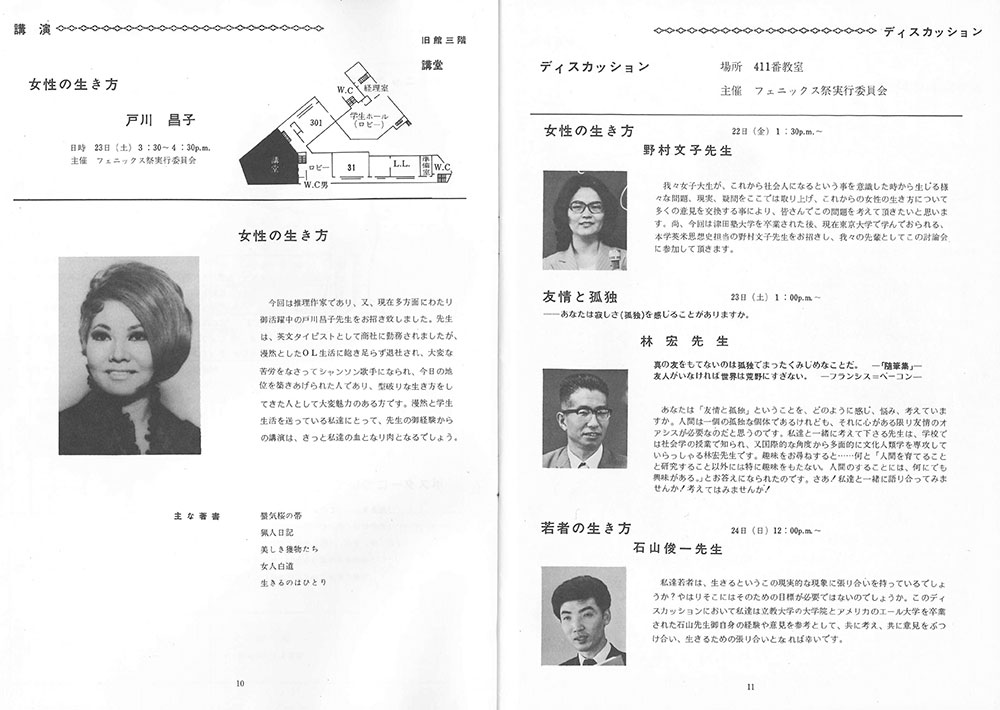

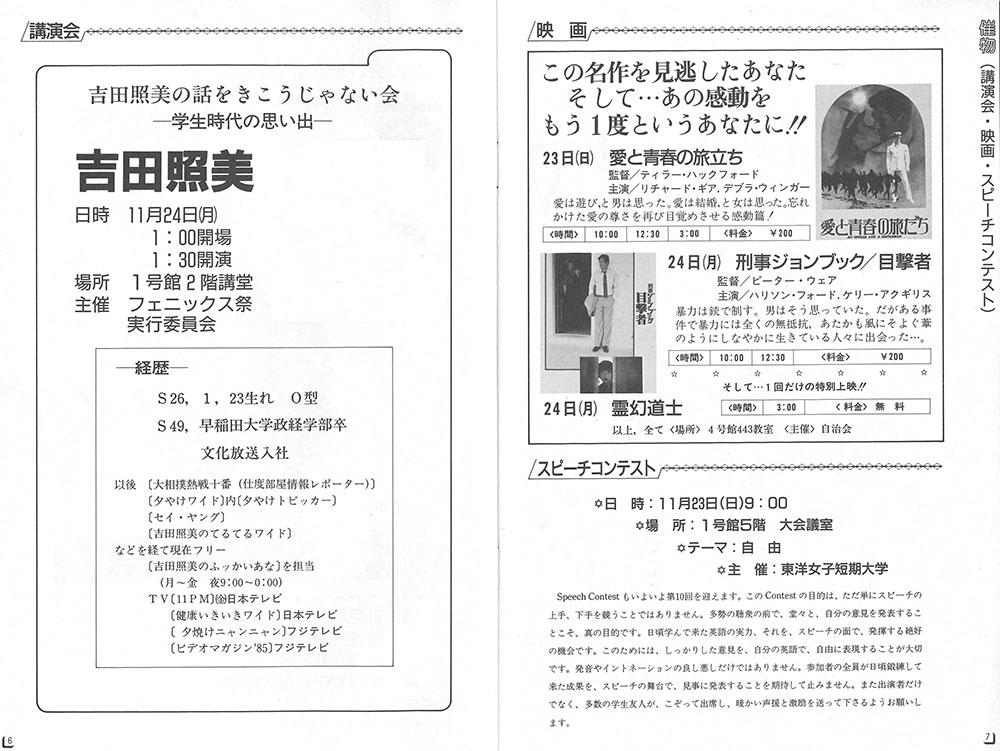

時代の空気に鋭敏な学生の志向をフェニックス祭の講演会に見ることができる。1965年第2回に初めて開催された講演会は池田弥三郎「女言葉の今昔」と坂西志保「人間に望むもの」、以降60年代は鍛治千鶴子「女性の為の法律」などの学者、1970年は第7回の上坂冬子「社会に於ける女性」から始まり、なだいなだ、楠本憲吉、戸川昌子、庄司薫、早船ちよなど70年代は作家系文化人に若手教員の東後勝明、今無畏子、横倉禮子を組み合わせたパターン。女子大生ブームが席巻し、華やかなキャンパスライフを求めた80年代を通して81年今井通子(医師・登山家)、82年マーシャ・クラッカワー(ラジオ英語講師)、83年山村美智子(アナウンサー)、86年吉田照美(アナウンサー)と傾向に変化が見られ、88年の蜷川幸雄(演出家)を最後に文化人は絶えて人気タレント・俳優のトークショーとなり、四年制大学との共催となる2003年以降はお笑い芸人ショーとなった。

新入生歓迎会もトークショーとなっていったが、クリスマスパーティーは手作り感を残していた。

1974(昭和49)年第11回フェニックス祭の講演会と右ページは教員と学生によるディスカッション。

次のページは賛助出演の東京音楽大学弦楽アンサンブルと日本大学芸術学部落語研究会。

1986(昭和61)年第11回フェニックス祭の講演会。肖像権保護のため演者の写真を伏せた。この後は年々写真が大きくなり、転載することができない。

1980年代半ば以降の学生部は急速な時代と学生の変化に対し、難しい舵を取った。1977年度のカリキュラム改訂で提議された「学生が求めることを重視するばかりでなく、求めぬもことも敢えて与え、関心を呼び起こし、新しい世界を知らせること」に対応し、質の高い芸術に触れさせ、英語学習の触発効果を狙い、1982(昭和57)年に試行的な校外授業として6月9日「ヘンリー四世」(現代演劇協会劇団昴公演 三百人劇場)、12月9日「ケンブリッジ キングスカレッジ合唱団(ザ・ライトブルーズ)」(本郷1号館講堂)の鑑賞を実施した。翌83年度から学生委員会が管掌する正式な行事となり、年1回(在学中2回)、後に在学中3回(1年次2・2年次1回)になった。

同種の行事は多くの学校で行なわれているが、学内施設での貸し切り公演や歌舞伎教室・音楽教室のような教育形式をとるものが多い。本学の芸術鑑賞会は演劇に限らず多様なジャンルの芸術を学外で一般観客とともに鑑賞させ(貸し切りもあった)、非日常(ハレ)の場である劇場の雰囲気、観劇におけるマナーなどもトータルで学べるよう意図した。上質のパフォーマンスをライブで体験するインパクトは大きく、卒業後の人生を豊かに彩る行事だった。

1991年7月の春季芸術鑑賞会「レ・ミゼラブル」(帝国劇場)

1985年2月の後期試験終了後、国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)に自治会・各委員会の役員35名と学生委員・学生部職員が1泊2日の研修合宿を行い、「課外自治活動とは何か、その意義と実際」をテーマに討論を重ね、次年度計画立案などを行なった。合宿会場は後に流山の学生棟へ移し、修業年限の短い短大学生の自治活動の質的向上、活性化を学校主導で図った。

学長馬渡房は1971年以来、新入生に「本学の教育姿勢に就いて」と題する小冊子を与え続けてきた。毎年推敲を重ね、学長から退任し、理事長も退く1992(平成4)年入学生まで継続した。20年余の間に記述は大きく変わったが、基調は第4節第1項(建学の精神とスクールモットー)で述べたように、「祖国を愛し、社会と調和し、文化的で尊敬される誇り高い日本人」の育成である。変化したことは歴史への洞察を深め、父である宇田尚とその東洋女子歯科医学専門学校の建学の精神の継承を強調していったこと、そして「目に余る無駄な消費や退廃的な自己主張を美化して、これこそが豊かさであると有頂天になった」「戦争を知らない次の時代の人々」(1992年度最終版)への憂慮を深めていったことである。

1991年度より本郷校舎・流山校舎の呼称をキャンパスに改めた。

繁栄の頂点の先にバブル崩壊と人口減少社会を迎えつつあった。

第5節期職位者(本文記載以外)

1984年度 英語英文科学科長:矢島剛一 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長:中地晃(英)・主任:関口泰(欧) 学生部長:日高佳(英)・主任:住野喜正(欧) 図書館長:村瀬繁子(英) 専攻科主任:有馬敏行

1985年度 英語英文科学科長:矢島剛一 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長:中地晃(英)・主任:関口泰(欧) 学生部長:日高佳(英)・主任:木村邦男(欧) 図書館長:村瀬繁子(英) 専攻科主任:有馬敏行

1986年度 英語英文科学科長(学長兼任):馬渡房 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長:小林典子(英)・主任:谷口正子(欧) 学生部長:日高佳(英)・主任:木村邦男(欧) 図書館長:中地晃(英) 専攻科主任:有馬敏行

1987年度 英語英文科学科長:森上浩 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長:小林典子(英)/

主任:谷口正子(欧) 学生部長:日高佳(英)・主任:木村邦男(欧) 図書館長:中地晃(英) 専攻科主任:有馬敏行 視聴覚センター主任:見上晃(英)

1988年度 英語英文科学科長・専攻科主任(兼任):森上浩 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長:小林典子(英)・主任:高澤廣吉(欧) 学生部長:諏訪部道臣(欧)・主任:高橋尚子(英) 図書館長:中地晃(英) 教職課程主任:有馬敏行 視聴覚センター主任:見上晃(英)・扇令子(欧)

1989年度 英語英文科学科長:森上浩 欧米文化学科学科長:木内信敬 教務部長:小林典子(英)・主任:高澤廣吉(欧) 学生部長:諏訪部道臣(欧)・主任:高橋尚子(英) 図書館長:中地晃(英) 専攻科主任・教職課程主任(兼任):有馬敏行 視聴覚センター主任:鈴木典子(英)・扇令子(欧)

1990年度 英語英文科学科長・図書館長(兼任):中地晃 欧米文化学科長:木内信敬 教務部長:高澤廣吉(欧)・主任:岡野昌雄(英) 学生部長:諏訪部道臣(欧)・主任:坂本静(英) 専攻科主任・教職課程主任(兼任):有馬敏行 視聴覚センター主任:見上晃(英)・扇令子(欧)

1991年度 英語英文科学科長:森上浩 欧米文化学科学科長:青野賢太郎 教務部長:高澤廣吉(欧)・主任:岡野昌雄(英) 学生部長:諏訪部道臣(欧)・主任:坂本静(英) 図書館長・専攻科主任(兼任):中地晃 教職課程主任:岡野昌雄 視聴覚センター主任:見上晃(英)・扇令子(欧)

1991(平成3)年度より木内信敬が学長に就任し、翌1992(平成4)年4月1日に流山キャンパスで共学四年制の東洋学園大学(学長宍戸寿雄)が開学した。同年度志願者は短大4,632名、大学(一般入試)3,151名、両学併せ7,783名に上った。第一次ベビーブーム(団塊)世代が高等教育就学年齢に達した1966年249万人の次のピーク、団塊ジュニア205万人が18歳に達した年である。

同年6月1日、宇田正長が学校法人東洋学園理事長に就任した(大学・短大副学長兼務)。

1992(平成4)年度職位者

英語英文科学科長・専攻科主任(兼任):森上浩 欧米文化学科学科長:青野賢太郎 教務部長:日高佳(英)・同主任:三星正臣(欧) 学生部長:坂本静(英)・同主任:松井穎敏(欧) 図書館長:厚海博重 教職課程主任:岡野昌雄 視聴覚センター主任:鈴木典子(英)・扇令子(欧)

1991年まで勤務した平山アン。この時代、専任の英会話担当ネイティブの職位は特別講師とされた。

本年度より最も少数派だった英文教養コース(2コース)を英語英文コースに統合し、欧米文化学科と併せ数字によるコース表記を廃した。

また、課外の英会話、英文タイプ、OA機器講習、海外語学研修の企画運営など、短期大学の正課を補完しダブルスクール的機能を担ってきた東洋文化学院を廃止、業務は新たに発足するメディアセンター(1996)、国際交流センター(2001)ほか大学・短大の事務局各部署に引き継がれた。

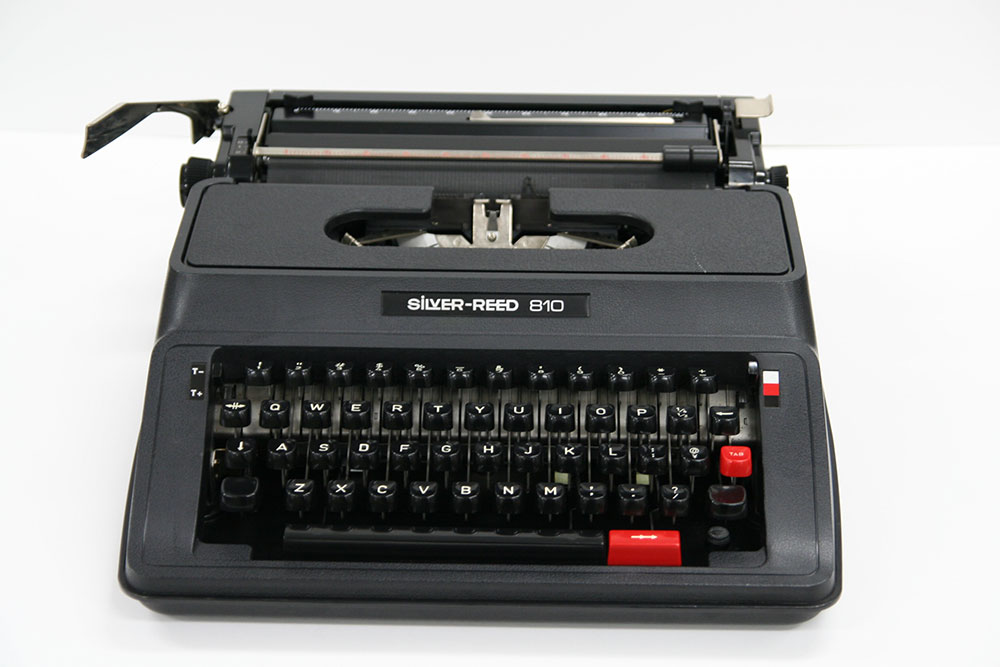

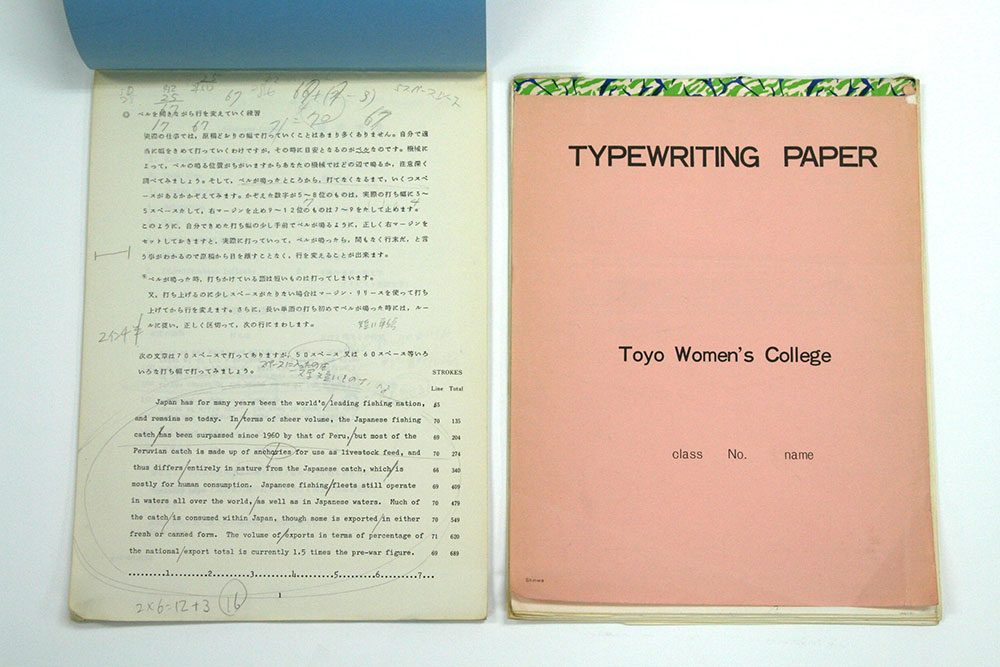

1983~84年頃の英文タイプライターと課外授業で使用したテキスト・本学オリジナルタイプ用紙。

東洋文化学院が斡旋したSILVER SEIKO製タイプライターを購入し、自宅でトレーニングを積んだ所蔵者は後、駐日アフガニスタン大使館に勤務した。 提供:英語英文科34回・村上洋子

1962年卒業生が在学中、中古を購入した友人から譲り受けた英文タイプライター。 提供:英語科11回・佐志原圭子

第5節第1項で述べた大学設置基準の緩和を受けたカリキュラム改訂により、2学科共通の科目区別(基礎科目・専攻科目・関連科目)、卒業要件65単位として、英語英文科は基礎科目に語学の基礎科目とフランス語、国語表現法を、専攻科目A群は英語の運用能力を伸ばすための諸科目、B群はコース別の専門科目を配置、旧一般教育科目の関連科目は1.日本を理解する、2.異文化を理解する、3.人間を理解する、4.自然と科学を理解する、5.社会を理解する、に再編し、必修だった保健体育は選択科目「スポーツと健康科学」(通年履修か夏・冬期集中…冬期は伝統のスキー)とした。

新カリキュラムは1994(平成6)年度から開始した。同時に国際標準に合わせたセメスター(半期科目)化を段階的に進め、教職課程科目の一部を除き1999年度に欧米文化学科とも完全セメスター化した。本改訂をとりまとめた日高佳は1993年度より学科長に就任した。

日高 佳

1991年の学校教育法改正により短期大学卒業者に準学士の称号が与えられることになり、1992年3月卒業生から適用した。

また、同年の大学設置基準改正に基づき、従来の聴講生から単位認定を可能とする科目等履修生に改めた。一般の社会人のほか、子育て後の学習再開、教員免許状取得を目的とする卒業生がこの制度を利用し、科目等履修生は一般の学生に刺激を与えた。

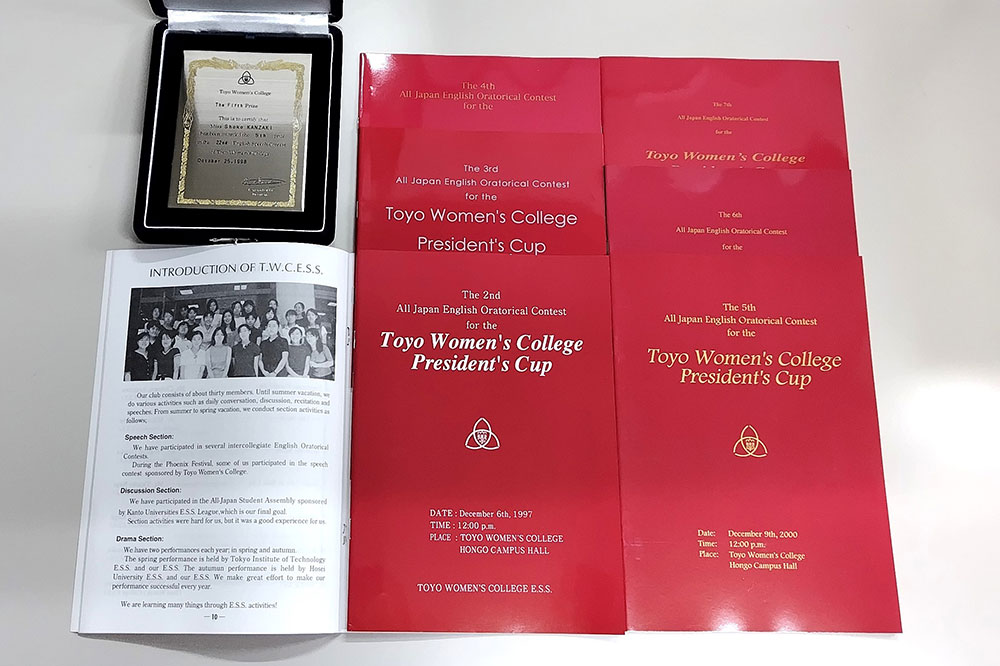

1996(平成8)年12日8日、本学E.S.S.が運営する東洋女子短期大学学長杯争奪英語弁論大会(学長杯スピーチコンテスト)が初めて開催された。他大学の学長杯で優秀な成績を収めてきたE.S.S.の願いによる自主開催であり、OGの協力を得た学生が主体的に運営した。初の今回は関東・関西学生英語会連盟に加入している約70大学から22名の応募があり、予備審査で9名を選出、本学の1名を加えた10名で本選を行い、1位東京外国語大学、2位東京大学、3位に本学学生が入った。

E.S.S.主催第1~7回(1996~2002)学長杯スピーチコンテストのプログラム。

左上は学内の学校主催スピーチコンテスト賞牌(第22回1998)。

不況による就職と雇用環境の悪化を反映して資格へのニーズが高まり、1997(平成9)年度より全国短期大学実務教育協会(現 全国大学実務教育協会)のカリキュラムを導入して専門の専任教員を置き、要件単位を修得した者は秘書士・上級秘書士の資格(称号)を得られることとした。

2000(平成12)年度には児童英語教育課程を設定し、修了した者に児童英語教育課程修了証書を交付した。この課程は英語英文コースにおける中等学校教員養成の経験と実績を素地として、自校の専任教員である坂本ひとみの研究と実践が実を結んだもので、本課程の実践を通して流山市の幼稚園、小学校との連携も深まり、地域貢献の点でも意義のある取り組みであった。

同年度は英語コミュニケーションの環境整備を図って普通教室を改装したEnglish Room を設け、英語の四技能習得を効率的に行なうReading・Writing・Listening・Speaking各担当者のティームティーチングによるIntegrated Englishを一部クラスで試行し、英語英文コースに英語情報クラスを設定した。English RoomはEnglish Areaへ、組織としての英語教育開発センター(EEDC 2004~)に発展していった。

木内信敬の後任として1991(平成3)年度より青野賢太郎(1926~2024/英文学、NHK解説委員など/後 学長1997~2004)が学科長に就任した欧米文化学科は学科の開設、5コース設定から間もないことから、本質には手を加えずに科目区分を基礎・専攻・関連科目に再編し、1994年度入学生から適用した。

新しい取り組みとして、専攻科目にコース共通の導入教育科目としてフレッシュマン・セミナーを設けた。授業ではクラス担任が教養基礎、図書館の利用法、レポート作成、プレゼンテーション技術などを教え、今後の学習に必要な基礎を固めさせるものである。フレッシュマン・セミナーは次第にガイドラインを整え、短大廃止直後に大学で発足する教養教育センター、教科としての教養基礎演習に継承されている。

青野賢太郎

東洋学園大学人文学部は開学翌年の1993(平成5)年度入試から志願者の減少が始まった。1995年度の大学志願者は1,563名、開学から3年、4回目の募集でほぼ半減した。短大の減少率も同様であり、93年から始まった18歳人口の減少に加え、女子の四年制大学志向への変化と相まって、ある程度覚悟していたことであったが、後継を期待した大学の早々の失速は想定外だった。

短大新カリキュラム初年度(1994年度)の志願者は2,574名、本来の定員が200名の欧米文化学科では前述したように地域研究を大学に委ね、年次進行による大学への教員移籍を進めていたが、1998年度の英米総合コース(4コース)は2クラスまで減少し、再度の大幅なカリキュラム改訂を迫られた。この改訂は体調を崩した木内信敬に代わり1997(平成9)年1月1日から学長となった青野賢太郎と、その後任として学科長になった松井頴敏(元毎日新聞、2024没)の下、「英語英文科第2志望者の吸収で志願者減少に対処し得るカリキュラム」を編成することを目的とした。

松井頴敏

この間、英語英文科に倣い、1998年度より全国短期大学実務教育協会のビジネス実務士をカリキュラムに組み込み、また同年度は情報科学(選択)の基礎的部分を基礎科目に移して情報機器演習(前期A必修・後期B選択)を設け、2年次により高度な情報処理論A・Bを配してコンピュータリテラシー教育の拡充を進めた。

1999(平成11)年度から欧米文化学科は英語・英米文化コースのみとなった。同コースの専攻科目は英語英米系と応用語学系からなり、前者は総合研究の系譜を継ぐ1年次のアメリカ研究入門・イギリス研究入門と英語研究入門・英米文学入門を経て、2年次に英米系セミナー・英語系セミナーを選択履修する。この際、セメスター化を完了した。

欧米文化学科臨時定員200名のうち、100名を大学人文学部の梃入れとして2000年に開設を見込むコミュニケーション学科に回し、残り100名は返還した。

2000年度は東洋学園大学人文学部との単位互換規定を整え、特別聴講学生制度が始まった。この時点で大学になかった海外文化演習への大学学生の参加が可能となり、2002年度には英語英文科から移した児童英語教育課程も大学の学生も受け入れた。

このように努力を重ねたが、2000年度欧米文化学科入学者数は2桁台の66名まで減少した。

本節期教員採用は英語英文科で荒木秀二、今井克佳、神作博明、黄金井健夫、高尾享幸、前原正美、三土裕久、三村善美、欧米文化学科は足田和人、阿部潤、飯尾牧子、宇田川史子、堀隆男、松本純一、米山裕らである。

短期大学学長、法人理事長から退いた後も名誉職の学園長として影響力のあった馬渡房は2000(平成12)年7月2日に世を去り(行年85歳)、15日、東洋学園葬で送った。

2002年4月1日に第2代大学学長行方昭夫の辞任を受けて学長を兼務した宇田正長理事長(兼短大副学長)は2003年2月18日に65歳で他界、22日、東洋学園・宇田家合同で故人の遺志による音楽葬を営んだ。

同年3月15日は東洋女子短期大学英語英文科最後の卒業式となった。

情報通信技術の急速な発達により、この頃に学生の移動通信手段はポケベルから携帯電話に変わった。

日本経済は長期不況とデフレスパイラルに陥り、国際競争力を低下させつつあった。既存の秩序が崩れ、女性一般職が終身雇用の男性総合職と結婚して専業主婦となり、郊外にマイホームを建てて子どもを産み育てる戦後の社会モデルは過去のものとなった。本学は2006年の80年史編纂時点で18歳人口の減少(少子高齢化)をわが国の「喫緊の課題」と認識しているが、2024年現在も解決の糸口は見いだせていない。

高等教育を取り巻く環境も大きく変わり、2003年に国立大学法人法が公布、施行された。本学も馬渡房の時代までは(神聖な教育の場である)学内での商業活動などもってのほか、それは男子禁制と同様に営利目的であればポスターの掲示すら許さない徹底したものであったが、共学の大学を併設して男女学生の共存が当たり前になったように、教育現場にビジネスの論理が浸透していった。

国際社会では2001年9月11日、その後の世界秩序を大きく変えることになる同時多発テロがアメリカの首都で発生した。

2003年8~9月にかけてSARS(重症急性呼吸器症候群)が世界的に流行し、東洋女子短期大学の海外文化演習も中止となった。グローバル化とともに地球規模のパンデミックが頻発し、温暖化などの気候変動が顕著となり、地球環境の保護が叫ばれるようになった。

英語英文科は2001(平成13)年度より前述したIntegrated Englishを完全実施し、また事務組織としての国際交流センターを開設し(大学と共通)、海外研修、在学生の留学、留学生の受入れ、海外大学との交流など、国際交流に関する諸活動を扱い、次年度より教員組織を整えて英語英文科の福田均がセンター長に就任した。

前世紀末の時点で英語英文科はまだ若干の競争力を有していたが、いずれ行き詰まるのは明らかだった。1999年から本郷キャンパスに社会科学系の新学部を設置する議論と作業が進められ、2001年4月26日付で東洋学園大学現代経営学部の設置を申請した。なお、流山キャンパスにおける人文学部の新学科として、人間科学科も3月28日に設置申請を提出している。

英語英文科は2002(平成14)年度の募集を停止し、代わって同年4月から現代経営学部の教育が開始された(同年度は大学1年と短大2年が共存)。

入学式は1993年度から流山キャンパスの新体育館(第1体育館)で挙行し、卒業式が日本青年館から本郷1号館の小さな講堂に戻ったのは2002年3月の第51回である。2003(平成15)年3月15日の第52回卒業式で英語英文科は最後の卒業生225名(うち教員免許取得14名)を送り出し、カリキュラムは後述する英語コミュニケーション学科に継承された。

専攻科は本科より早く2002年3月に使命を終えた。専攻科主任は有馬敏行、竹中俊子、西川栄子、小林典子とリレーし、最後は土屋元子が務めた(兼任除く)。

1991年、本郷1号館2階講堂の入学式、檀上は木内信敬学長。小さく質素な1961年の設備はその後の急速な発展に対応できなくなっていた。

2002年3月、大学現代経営学科の開設に備えた本郷5号館が竣工、LL教室はCALL 教室に進化した。

2003(平成15)年3月6日、学校法人東洋学園理事長に江澤雄一(元大蔵省国際金融局長 当時UBS銀行グループ日本代表兼副会長 1939~ )が就任した。

同年4月、流山キャンパスで英語コミュニケーション学科(入学定員100名)が発足した。英語英文科の廃止に伴い欧米文化学科の名称を変更し、両学科より18名の専任教員が配され、学科長に高澤廣吉(日米比較文化)、教務部長黄金井健夫、学生部長福田均、共用教育研究施設主任柴鉄也が就任した。

新学科は英語のコミュニケーション力によって国際社会を知的に生きる自立した女性の育成を教育目標とした。教員養成課程は大学人文学部に譲り、児童英語教育課程と実務教育を継承し、後者には上級秘書士を除く2称号のほか新たに情報処理士を加えた。

Integrated Englishを基礎科目B群1年次に置き、Reading・Writing・Listening・

Speaking各担当者が共通テキストによって授業を行った。このカリキュラムは移行措置として2002年度(旧欧米文化学科)から実施された。

2003年度から1・2年必修のSpeaking(ネイティブ担当)を週5回(月~金)開講として90分の授業時間を分割し、10分の休憩を挟んだ前後40分に2科目、SpeakingとReadingまたはフランス語I(各週2回)とのセットで時間割を組んだ。

江澤雄一

江澤雄一は2003年11月、本郷・流山両キャンパスそれぞれの立地と長所を最大限に活かし、相互に欠点をカバーするため、大学2学部の修学キャンパスを学部別から学年別に組み換えるキャンパス共用化計画を示した。大学は「時代の変化に応える大学・国際人を育てる大学・面倒見のよい大学」を標榜し、人文学部は2004年度に人間科学科を除く既存3学科(英米言語・英米地域・コミュニケーション)を再編した国際コミュニケーション学科を発足させた。

2004年4月1日、流山キャンパス・JR武蔵野線南流山駅間でスクールバスの運行を開始、次いで2005年8月24日に首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)の南流山駅が開業し、2000年12月の東京都交通局大江戸線全線開業による(都営)本郷三丁目駅の開設と相まって、本郷・流山キャンパス間のアクセスは画期的に短縮された。

こうした動きの中で2004年4月、同年度から入学定員を50名に減じた短期大学英語コミュニケーション学科の募集停止が発表された。痛みを伴いながら新しい時代の扉を開く意思決定である。

多難な時代を担った青野賢太郎は2004年12月末で学長から退き、2005(平成17)年1月1日付で原田規梭子(1944~ /在任2005~06/後 東洋学園大学学長)が短期大学最後の学長に就任し、4月1日より学科長を兼務した。

英語コミュニケーション学科の初代学科長を務めた高澤廣吉(旧欧米文化学科)

最後の学長兼学科長、原田規梭子(旧英語英文科)

2005年3月より本郷1~3号館を解体し、新1号館の建設が始まった。「女子教育の校舎にふさわしい陶片モザイク」として制作されたフェニックス・モザイクは、最大の西壁正面「岩間がくれの菫花」が東洋学園の象徴として継承された。

2007年に竣工した新1号館とフェニックス・モザイク「岩間がくれの菫花」。

短期大学最終2005年度の教員は専任8・兼任7(人文5・現代経営2)・非常勤7、計22名。入学55名(04年度より7名増)、クラス数2(担任Aクラス大西泰斗、Bクラス飯尾牧子)。

フェニックス祭は2003年から流山に移して大学の鰭鰭祭と共催になり、2005年10月22・23日の第42回で終了、学生新聞『東洋女子』は2006年1月18日第76号が終刊となった。官製の委員会を除く学生団体は全て姿を消し、1950年代の昔に戻っていた。短大と大学の課外自治活動は別組織が建前だが、硬式テニスやE.S.S.など部長(指導教員)が同じ場合は実質的に合同の活動となり、大学に継承されたケースもある。

最終の2005年第42回フェニックス委員。

2006(平成18)年3月20日、流山で最後の第55回卒業生49名を送り出し(内1名は1年次半期休学のため9月13日卒業)、東洋女子短期大学はその使命を完結した。分野こそ違え、旧制東洋女子歯科医学専門学校から女子高等教育を継承した新制短期大学の卒業生は29,355名、専攻科646名で総計3万名を超えた。

第3節第2項で記した鈴木喜久江(英2)、戸田直子(英12)以降、大学で教育研究に携わった卒業生は増満圭子(英33、2024年現在東洋学園大学人間科学部教授)、関京子(英34)、奈良玲子(英35、2024年現在和洋女子大学全学教育センター)、松本由美(英36・専15)、菅原千津(欧6〔短38〕)の諸氏らである。

各分野で活躍する卒業生、その教育に関わった東洋文化学院を含む東洋女子短期大学全教員を記したいが、字数と時間の制限上、上記に留めざるを得ず、お許しいただきたい。

2005年10月1日施行の学校教育法改正(同法第68条及び学位規則第5条)により、第55回卒業生に短期大学士の学位が授与された。短期大学の教育が学位を授与し得るものと認められ、最後に学位授与機関となったのである。従前の準学士(称号)は短期大学士とみなすこととされた。

学校法人東洋学園は2006年10月27日の理事会承認を経て、2007(平成19)年1月13日に文部科学省へ東洋女子短期大学の廃止を申請、3月22日に認可された。

2006年12月、教育基本法が改正されて教育のあるべき姿、目指すべき理念が約60年ぶりに変更され、これを受けた中央教育審議会の答申を経て2007年に学校教育法の大改正が行われた。

2006年3月20日、最終第55回卒業式終了後、東洋女子短期大学フェアエルパーティーで挨拶する原田規梭子学長。

第6節期職位者(本文記載以外)

1993年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:青野賢太郎 教務部長:三星正臣(欧)・主任:増田茂(英) 学生部長:坂本静(英)・主任:松井穎敏(欧) 図書館長:厚海博重 専攻科主任:竹中俊子 教職課程主任:大高常昭 視聴覚センター主任:鈴木典子(英)・扇令子(欧)

1994年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:青野賢太郎 教務部長:三星正臣(欧)・主任:増田茂(英) 学生部長:松井穎敏(欧)・主任:原田規梭子(英) 図書館長:厚海博重 専攻科主任:西川栄子 教職課程主任:大高常昭 視聴覚センター主任:見上晃(英)・森田彰(欧)

1995年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:青野賢太郎 教務部長:三星正臣(欧)・主任:増田茂(英) 学生部長:松井穎敏(欧)・主任:原田規梭子(英) 図書館長:厚海博重 専攻科主任:西川栄子 教職課程主任:大高常昭 視聴覚センター主任:見上晃(英)・高澤廣吉(欧)

1996年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:青野賢太郎 教務部長:柴鉄也(欧)・主任:見上晃(英) 学生部長:原田規梭子(英)・主任:鈴木顕介(欧) 図書館長:厚海博重 専攻科主任:西川栄子 教職課程主任:大高常昭 視聴覚センター主任:鈴木典子(英)、高澤廣吉(欧)

1997年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科長:松井穎敏 教務部長:見上晃(英)・主任:小林正文(欧) 学生部長:原田規梭子(英)・主任:鈴木顕介(欧) 図書館長:厚海博重 専攻科主任:西川栄子 教職課程主任:大高常昭 視聴覚センター主任:鈴木典子(英)・高澤廣吉(欧) メディアセンター長:三星正臣(英)

1998・99年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科長:松井穎敏 教務部長:見上晃(英)・主任:高澤廣吉(欧) 学生部長:鈴木顕介(欧)・主任:高村啓子(英) 図書館長:三谷康之(英) 専攻科主任:小林典子 教職課程主任:大高常昭 視聴覚センター主任:鈴木典子(英)・高村宏子(欧) メディアセンター長:三星正臣(英)

2000年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:松井頴敏 教務部長:原田規梭子(英)・主任:稲村美貴子(欧) 学生部長:高村啓子(英)・主任:高村宏子(欧) 図書館長:三谷康之(英) 専攻科主任:土屋元子 教職課程主任:荒木修二 視聴覚センター主任:見上晃(英)・神作博明(欧) メディアセンター長:三星正臣(英)

2001年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:松井頴敏 教務部長:原田規梭子(英)・主任:大野多加志(欧) 学生部長:高村啓子(英)・主任:高村宏子(欧) 図書館長:三谷康之(英) 専攻科主任:土屋元子 教職課程主任:荒木修二 視聴覚センター主任:見上晃(英)・神作博明(欧) メディアセンター長:三星正臣 国際交流センター長:福田均(英)

2002年度 英語英文科学科長:日高佳 欧米文化学科学科長:松井頴敏 教務部長:黄金井健夫(英)・主任:大野多加志(欧) 学生部長:西川栄子(英)・主任:高澤廣吉(英) 教職課程主任:荒木修二

東洋女子短期大学 専任者会議・教授会議事要録 1968~2005年度

広報紙『学園だより』1~50号 東洋女子短期大学→学校法人東洋学園 1957年10月~2008年2月

学内報『大学季報』1~22号 東洋女子短期大学 1979~1990年

学生新聞『東洋女子』1~76号 1966年1月~2006年1月

『東洋女子短期大学 本学の歩み ―創立20周年記念』 馬渡房 1971年3月31日

学園四十年史編集委員会編『学園四十年史』 東洋女子短期大学 1990年10月9日

『東洋学園八十年の歩み』編纂委員会編『東洋学園八十年の歩み』 学校法人東洋学園 2007年3月31日

日高佳「東洋女子短期大学詳説」『年表 東洋学園史』 東洋学園大学 2009年3月31日

文部科学省 学制百年史

短期大学広報委員会・日本私立短期大学協会50年史編纂委員会編『日本私立短期大学協会50年史』 日本私立短期大学協会 2000年10月