1. 3年を一区切りとしたエクステンションセンター設立の背景

東洋学園大学が開学して10年になろうとする頃、開学2年目の1993(平成5)年から開催された公開教養講座は、経済、文化、社会、時事問題等、教養的色彩のテーマを月1回の連続講座の形で取り上げ、主に流山在住の市民を対象として定着してきていた。一方、人生の一時期のみ受動的な形で教育を施されるのではなく、一生涯を通じて自ら学習を続けていく意欲と実践力を、伸長させたいというニーズも高まり、多くの大学等の高等教育機関がその求めに応え、支えるべく様々な取組みを実践し始めていた。そのような中、宇田正長理事長(当時)が掲げた構想の一つとして、本学園に2001(平成13)年4月、東洋学園大学・東洋女子短期大学エクステンションセンター(以下、センターという。)を開設し、新たな事業として取組むことになったのである。

センターとして生涯学習をサポートする方針について、以下の3点を大きな柱とする学習機会を開設、提供し、大学に求められる使命や責任等を果たしていくとともに、収益的な視点も重視することで、向こう3年を一区切りとしてセンターの取組みを軌道に乗せることを目標に掲げるところとなった。

2. 流山キャンパスでの手探りの立ち上げ(プレ講座)

大学として公開教養講座の運営経験があったものの、センターとして掲げた三つの柱に関して講座開設、運営を行った経験はなく容易なことではなかった。センター事務局では、流山キャンパスにて夏休み明けからの本格的始動に向けて、他大学エクステンションセンターの取組み状況や本学の知的資源、施設環境、地域ニーズの調査・検証・確認作業等を行うことから着手した。

特に本学同様に郊外キャンパスで既に展開していた複数の大学を訪問のうえ、講座開設・運営に際しての課題や留意事項等について聞き取り調査を行い、多くのヒントを得ることができた。また、講座開設にあたり協力要請先となり得る個人、団体、業者等についての調査・交渉、講座企画後の周知方法等の検討も並行して行った。センター始動から2ヶ月余り、秋からの本格的な講座開設・運営に関して様々な準備を進める中にあって、「誰でも学ぶことのできる」「学ぶ意欲を応援する」をセンターのモットーとするとともに、開設する講座全般の呼称を『エクステンションプログラム』とすることに決定し、2001年8月上旬に8講座をプレ開設する運びとなった。

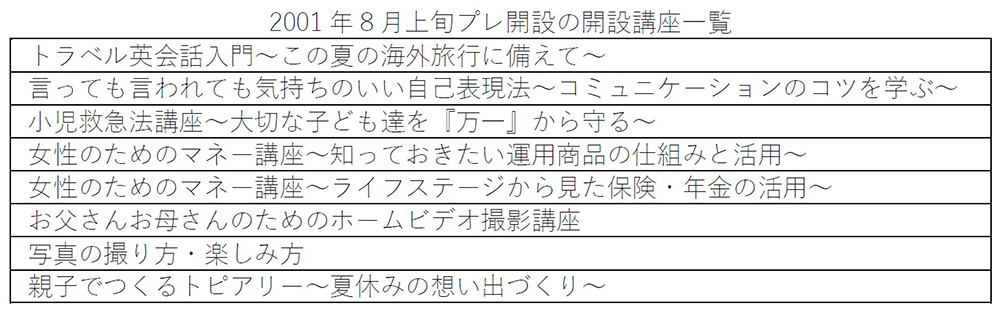

開設講座は右表の通り本学の知的財産を基に教養を高めることを目的とした講座や開講期が夏休み中であることを意識した地域の親子に向けた実用講座等、秋からの講座展開を意識する講座とした。

講師は本学教員や企業・団体の外部講師で構成し、本学公開教養講座受講者・流山キャンパス近辺居住在学生保護者への講座案内送付、市役所等の広報誌・地域新聞等への掲載依頼等により広報活動を行った。その結果、4講座に受講者45名をキャンパスに迎えて開講、受講後の受講者からは各講座の内容や運営に満足したとの声を頂戴し、あわせて今後受講してみたいと思う分野や今後の要望について直接声を聞く事ができたことは、その後の講座企画に大いに役立つところとなった。

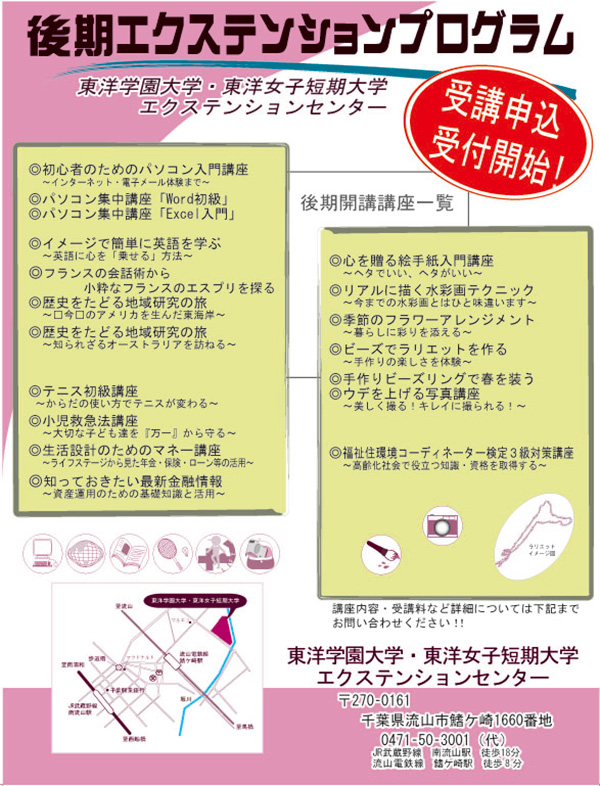

2001年後期のポスター

3. エクステンションプログラム始動

プレ企画の講座立案と並行して、後期プログラム開設のための企画を進めながら、資格取得やスキルアップを目指す在学生等を対象に課外講座の企画・運営を開始するための予備調査として学内アンケートを実施し、その結果を踏まえて、後期から公的資格「福祉住環境コーディネーター検定3級」(一般・在学生対象)、「日商簿記検定試験3級」(在学生対象)各試験対策講座を開設することとした。

プレ講座開設時の課題・反省点を踏まえつつ準備を進めた結果、11月から3月までの間に『2001年後期エクステンションプログラム』として、PC教室を利用するパソコン講座を新設するなど、語学系の講座、教養講座、実用講座、趣味の講座、資格取得を目指す講座の各区分に19講座を開設することができた。また、受講特典として大学図書館の利用を無料で登録できる制度も付帯させた。

さらに『エクステンションプログラム』を地域に根ざす存在として認識を深め、より多くの方々に受講していただくために、流山市、松戸市、柏市、野田市、三郷市の生涯学習課と協議した結果、公民館、図書館等の公共施設にポスター・チラシの掲出が可能となった。また、さわやか千葉県民プラザ主催ちばりすネット(生涯学習支援サイト)への講座案内情報提供、流山電鉄各駅、鰭ケ崎郵便局、千葉興業銀行南流山・北小金・馬橋各支店、東京三菱銀行・富士銀行各新松戸支店、近隣商店、新松戸地区マンション掲示板等へのポスター、チラシ掲出、さらに地域住民の方々のもとに直接講座情報を届けたいとの思いからチラシの新聞折込を実施し周知に努めた。初回のエクステンションプログラムの最終的な受講者数は開講した17講座に185名と、プレ講座の45名から4倍以上に増加し微とはいえ確かな手応えを感じる出だしとなった。

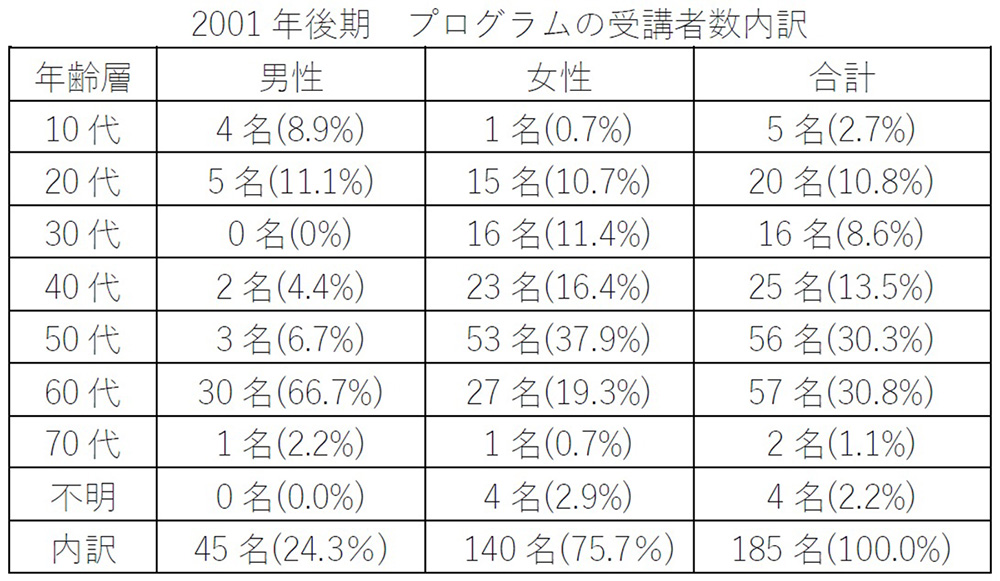

受講者数の内訳は、男女比で見ると左表のとおり圧倒的に女性が多かった。また、男性の7割近くが60代であるのに対し女性は50代が約4割を占めつつも各世代まんべんなく受講いただいた。『エクステンションプログラム』の講座企画・立案にあたり、学内施設の利用条件の中で多くを平日の昼間に設定することになったことから、主な受講者層として女性を意識した講座企画となったことが数字に表れたものであり、以降の講座企画においても活かされるところとなった。

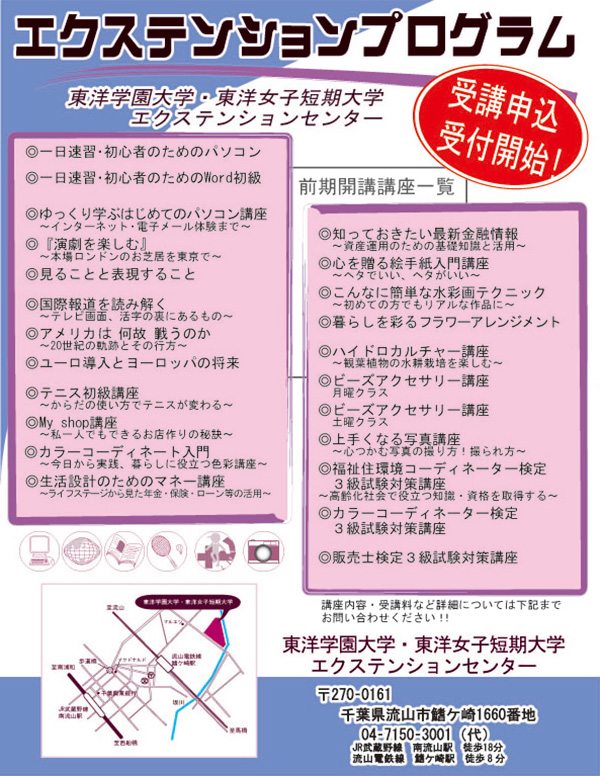

2002年前期のポスター

4. 2年目以降のエクステンションプログラムの充実と拡大

センター開設2年目を迎えた2002年度は、資格取得講座に公的資格の「カラーコーディネーター検定3級」「販売士検定3級」対策講座を加えるなどさらなる講座の拡充を図り、『前期エクステンションプログラム』として23講座を開設した。また周知方法もチラシの新聞折り込みから、ご挨拶文とプログラムとを同封したうえでのポスティングへ切り替えを行うとともに、学園祭にてプログラムの案内コーナーを開設、受講者の作品を展示するなど、地域の方に『エクステンションプログラム』をより身近に感じていただくよう周知方法を工夫しさらなる認知度アップを図った。講座終了後に継続して受講を希望される方々の声に応え追加の講座を開設するなど、最終的に24講座へ249名の受講者を迎えることができた。引き続き開催した『後期エクステンションプログラム』では26講座を開設、期間中に追加講座を開設するなど最終的に31講座へ274名の受講者を迎えるに至った。

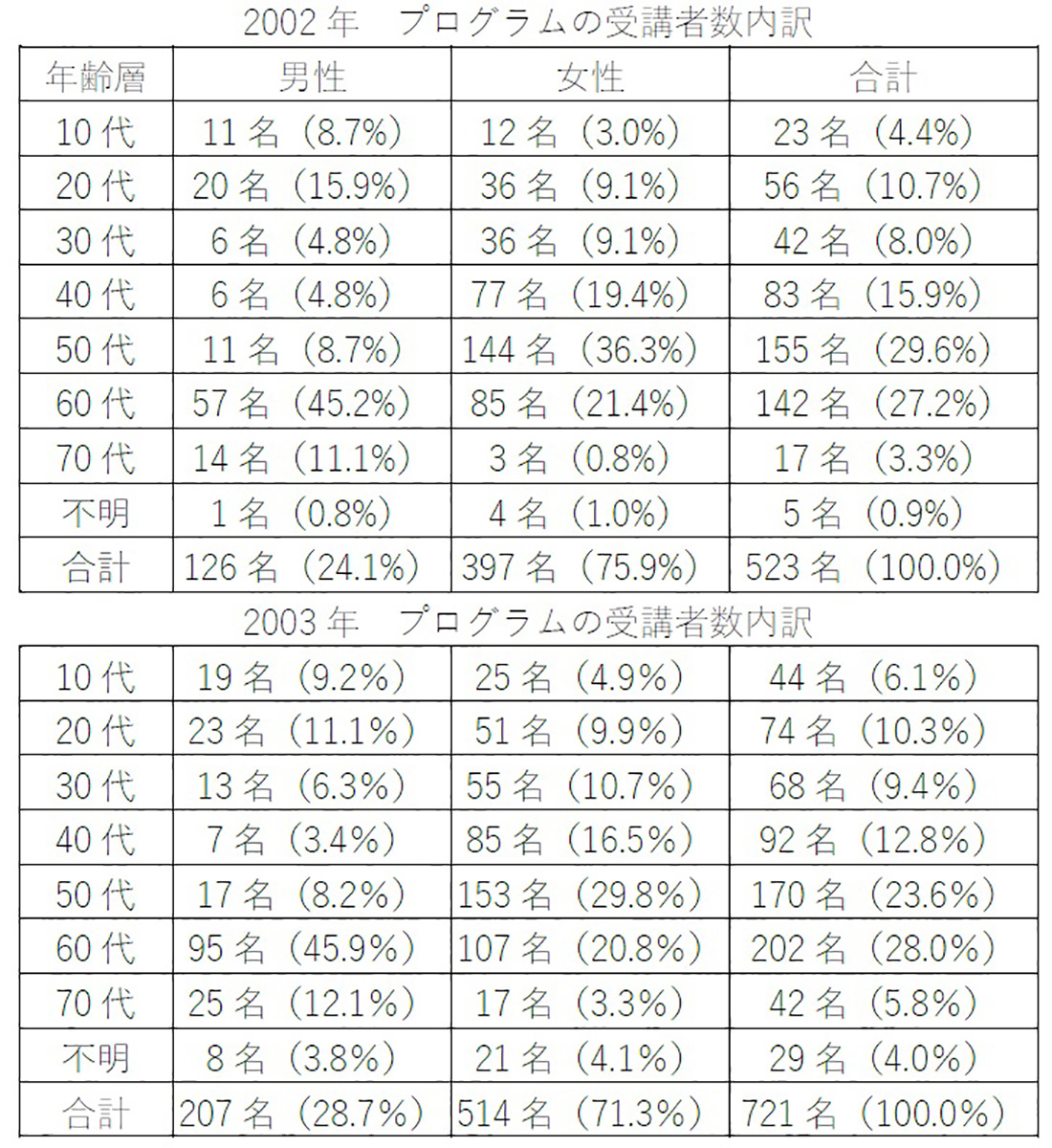

こうして終了した流山キャンパスにおける「2002年度エクステンションプログラム」は、前・後期合わせて55講座を開講、受講者も523名と順調に増加した。10代、20代の受講者が増加したのは、在学生を主な対象とする資格取得講座の拡充を図ったことによる。受講者男女比率は男性24.1%,女性75.9%、年齢層は男性60歳代が45.2%と高いものの、女性は50歳代の36.3%、60代の21.4%、40代の19.4%をはじめとして、各年代幅広い受講となった。

また、本郷キャンパス近隣においても生涯学習講座開設の気運が高まったことに応えて、同年秋以降の開講を目指し準備を開始した。流山キャンパスと状況が異なったのは、既に多くの講座を展開する大学や民間機関等が近隣に複数存在していたことだった。そこで、センターでは主な受講対象者を本郷キャンパスまで1時間圏内に在住する同窓生とし、本郷キャンパスに新設された現代経営学部の教員によるリカレント色を押し出した講座を含め7講座を開設した。地域在住の同窓生へのチラシ送付や近隣住民へのチラシのポスティング等も行い最終的に46名の受講生を迎えたが、『エクステンションプログラム』として継続、展開するには、採算性を無視することはできなかった。都心部にキャンパスが在ることにより、広報に要する費用が際限なく必要となることなどを考慮し、当面は同窓生を主な受講対象者として語学系などのリカレント講座を定期的に開講していくこととした。

そしてセンター開設から3年目を迎えた2003年度には、「前期エクステンションプログラム」として開設した講座は32講座に拡大した。その中には資格取得講座として、在学生を主な受講対象者とする公的資格「カラーコーディネーター検定3級」「販売士検定2級」及び国家資格の「国内旅行業務取扱主任者」各試験対策講座を新たに開設し、最終的に開講した30講座へ369名の受講者を迎えた。また、「後期エクステンションプログラム」は、資格取得講座に「カラーコーディネーター検定2級」「福祉住環境コーディネーター検定2級」対策講座等を含め流山キャンパスに35講座を開設のうえ開講できた32講座に352名の受講者があったとともに、本郷キャンパスにリカレント講座及び在学生を対象とする資格取得講座「販売士検定3級」試験対策講座も開始し、合わせて42名の受講者を迎えた。

最終的に、2003年度は流山キャンパスにて前・後期合わせて62講座を開講、受講者721名と開講講座数及び受講者数ともに前年比約130%と大幅な増加となった。受講者男女比率は男性28.7%、女性71.3%、年齢層は男性60歳代45.9%と高齢者の受講が中心であるのに対し、女性は50歳代の29.8%、60代の20.8%、40代の16.5%をはじめ各年代にわたっての受講となった。センター開設時から目標としていた3年の間に、三つの柱に掲げた講座についてその運営ノウハウを構築し、地域や学内へ着実に定着を図るとともに各期において収支状況を黒字とするなど、センターの活動を軌道に乗せることができた。

2001年に流山キャンパスでうぶ声をあげたエクステンションセンターは、まさに手探り状態の中からのスタートであった。有料講座でありながら回を重ねる毎に地域の方々の認知度が高まり受講に繋ぐことができた理由として、『エクステンションプログラム』として運営する講座のジャンルや内容について、担当講師の方々とともに満足度の高い魅力ある講座提供を心がけ工夫を重ねたこと、積極的な広報活動を展開し続けたこと、そして、地域住民や学生たちの旺盛な知的好奇心に支えられていたことが揚げられるだろう。2003年2月、センターの構想を掲げた宇田理事長は、一区切りの3年後を見ることなく逝去なされたが、センターの活動に全面的な理解を示し続けられた理事長の存在は大きかった。

センターは、その後も講座のバリエーションに手を加えつつ、「誰でも学ぶことができる」「学ぶ意欲を応援する」としたモットーを具現化し、全ての学部・学科を本郷キャンパスに統合するまでの間にさらに多くの受講者を大学に迎え入れ、地域に根ざす大学の一翼を担う存在として、大いにその使命を果したのだった。