「千の風になって」という曲が100万枚を超えるヒットとなったのは2007(平成19)年のことである。この曲の歌詞は追悼、喪の機会に読み継がれてきた有名なアメリカの詩『Do not stand at my grave and weep』が元になっているそうだ。

曲を聴いたことがある方も多いと思うが、先立った者が、残された者に、私は死んだのではない、千の風となって大空を吹きわたっているので、悲しむことはない、いつでも見守っている、と語りかけるという、優しさに溢れた歌になっている。秋川雅史さんの素晴らしいテノールの美声に瞼を閉じて聴き入った人は私だけではないだろう。

同じ年の3月に本郷の地に新たに地下1階、地上12階の新校舎が完成し、竣工式が行われた。ここに至るまでには幾多の困難があったと聞く。ひとつは周辺住民の方々のご理解をいただくことだった。本郷の高台に位置する本学の周りには多くの瀟洒な住宅があり、今まで低層だった建物を12階の高層にすることについては、日照や景観の面から反対は根強く、何度も説明会を開催することになった。このような説明会は設計施工する会社が主催するのが通例だが、本学としてはこの文教エリアにある本学の存在意義について、誠意をもってお伝えしたいという思いから、当初から施主である大学の担当者が前面に立った。将来的に本郷キャンパス内の学生数も増えることが予想され、路上駐車が多くなるのではないか、たばこのポイ捨てやゴミなどが多くなるのではないかと、静かな環境を求める住民の方からは様々な懸念が寄せられた。当時、説明にあたった榊原正明本部長はこれから先も末永く続くであろう本学と周辺住民の皆様との関係を壊さぬことを念頭に、あえて性急に本学の都合だけで事を進めることなく、住民の方々のご不安やご要望を真摯に受け止め、ひとつひとつ解決策を提示し、粘り強く説得を続けられた。今も続く教職員による大学周辺エリアの朝の定期清掃活動は周辺住民の方々にも受け入れられている活動の名残りだ。

しかし、隣接するマンションの住民の皆様から「新しい校舎からマンション室内を覗かれる」との懸念が示されたため、新1号館のガラスにはフィルムを貼ることとなった。これは建築意匠的には設計者にとって残念な結果となった。また、設計の大きなポイントでもあった新1号館と既存の4号館を5階部分でつなぐ「廊下」の計画についても最終的に理解を得られず、変更を余儀なくされることとなる。

旧1号館で開催された「本郷校舎1~3号館お別れ会」

1990年代初頭に、宇田正長先生は数々の困難の中で、短大から大学への改組転換を決断され、新学部を開設し、我々に今後発展するための道筋を示された。その過程で温められてきた新1号館構想は、宇田先生のご遺志を引き継がれた江澤雄一先生が建設を推進され、こうして「新生東洋学園」を象徴する建物として設計・施工されることとなった。旧校舎解体にあたっては2005(平成17)年3月25日、本郷校舎1~3号館お別れ会が1号館講堂で、現・元短大教員、職員、短大同窓会役員、同窓生が出席して開催された。また、競技ダンス部(旧舞踏研究部)OG会による「お別れ練習会」も行われ、お世話になった校舎に皆で別れを告げたというエピソードが残っている。

解体などは順調に進んでいるかにみえたが、新校舎完成予定は2007(平成19)年3月に迫っていた。周辺住民の皆様への説明に多くの時間を要したために、逆算していくと到底、工期が間に合わないという新たな問題が立ちはだかった。

当初、最下層から上に向けて構築する通常の順打ち工法で計画していたが、江澤先生は当時としては珍しい「1階から8階まで」と「8階から12階まで」を同時にコンクリート打設するという、逆打ち工法の採用を決断する。「8階から12階まで」を同時に打設するには1階から上層部を鉄骨構造にして造り上げる必要がある。8階床で「1階から8階まで」と「8階から12階まで」の打ち継ぎを行わねばならない。また防水対策など技術的に非常に難しい問題が生じ、この「逆打ち工法」を出来るのは当時、大手ゼネコンに限られていた。

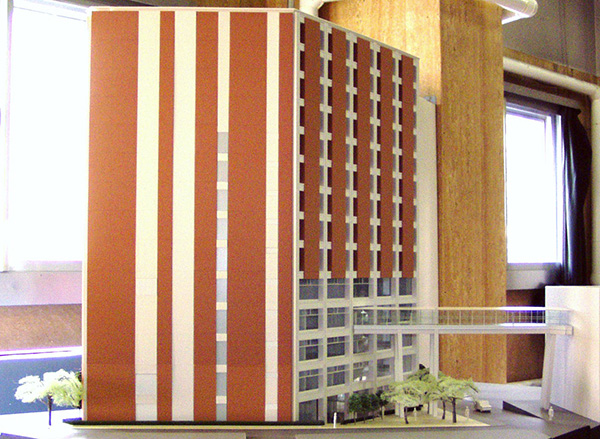

計画時の新1号館模型

既存の4号館と5階部分でつなぐ「廊下」がある。

江澤先生のもとに日建設計の技術者や鹿島・フジタ建設共同企業体の施工担当者が一堂に会して何度も協議を重ね、新1号館と既存の4号館を5階部分でつなぐ「廊下」の計画を取りやめることで「鉄骨構造分を含む逆打ち工法による建設費用」を捻出し、工期短縮を実現した。また、江澤先生は新1号館と4・5号館の間の既存電柱を撤去し無電柱のための地中化工事を行うことにより、ヨーロッパの街並みのような景観を実現したいという思いから地元文京区と東京電力との協議を行った。また、旧校舎の象徴であるフェニックスモザイク壁画を永久に保存するために、壁画回りを構造的に補強し、夜間にはライトアップを行った。壱岐坂通りに面しているため、松下寛施設部長は地元警察との協議を重ね、遮光実験とライトアップ時間帯の調整を行った。壁画には竣工日の新聞やゆかりの品がタイムカプセルとして埋め込まれた。その甲斐もあって竣工年度には文京区から「景観賞」をいただくこととなる。こうして難題を乗り越え、先述した竣工式が2007(平成19)年3月28日に執り行われた。そして、同年5月16日、東洋学園創立80周年記念式典を迎え、新校舎が学内外にお披露目されることとなった。

竣工式当日、私は宇田先生のことを想っていた。あれは2003(平成15)年2月18日に宇田先生が逝去される前年の秋頃のことだった。私は体調を崩し、午前中お休みをいただいて、通院後に大学に出勤するところだった。喉の痛みがあり、病院で処方されたトローチをなめながら、本郷三丁目駅を足早に出た。大きな台風が関東近辺に上陸しそうだとのニュースを聞いていたが、まだそれほど風も強くなく、天気予報は本当に当たるのだろうか、と口をあけたままぼんやりと空を見上げつつ、通用門を入ろうとした時だった。「お~い」と誰かに呼び止められた。自分にかけられた声だったのか、いささか疑問に思いながら、いったんくぐった通用門を出て左に回り込むと宇田先生がちょうど車を降りてこられるところだった。大きな手術をされたと聞いていたので、当時は出校される機会も少なくなっていたかもしれない。久しぶりにお目にかかった先生はだいぶお痩せになったようにみえた。

第1号館、2号館3号館に囲まれた中庭

当時は1号館、2号館、3号館が中庭を囲むように建っており、今ある新1号館はその敷地全部を合わせた場所に建っている。その時の2号館、3号館はなくなったが、隣の4号館は呼び名が残った。そのため、今の本郷キャンパスには1号館、4号館、5号館があって、2、3号館はない。当時のことを知らない学生には、今でも2号館はどこにあるのですか?と聞かれたりするが、実はそういう理由がある。

話を戻すが、3号館の1階フロアの道路に面したところが駐車場になっていた。そこに車高が低くブリティッシュグリーンのクラシックな日産フェアレディZが停まっていた。世界中の名車の中でも特に洗練された唯一無二のフォルムのこの車は、車好きの私の目を一瞬くぎ付けにしたが、すぐ我に返って直立不動となり、なめていたトローチを慌てて飲みこんだ。「おはようございますっ!」挨拶をすると「おはよって時間かぁ?」とニヤリとした宇田先生は「てんちゃん、悪いが、中にある荷物を総務に持ってってくんねえか」とおっしゃった。普段、学内では宇田先生と直接会話する機会はほとんどなかったが、「てんちゃん」と親しげに声掛けしてもらったことですっかり舞い上がった私は、自分でもわかるくらいにロボットのようなカクカクした動きで、賞状を受け取るように荷物をお預かりした。宇田先生は片手でひょいと持ち上げられて手渡してくださったが、いざ受け取ると腰が曲がるほど重く、両手で持ち上げるのがやっとだった。後でわかったことだが、この荷物の中身は大量のゴルフボールだった。宇田先生は両手にゴルフクラブとカバンを抱え、駐車場から直接校内に入ることのできる扉を肩で押して入られた。私も戻ってきた扉にぶつかりながら後を追うと、先生は「ゴルフネットを外すか縛るかしねぇとな」独り言のようにつぶやかれた。私は当時見たことがなかったが、屋上にゴルフ部の練習用の打ちっぱなし施設があったそうで、台風が近づいているから風にあおられて倒れないかと心配されていたのだと思う。「あの、、、総務部に伝えますか」と私が恐る恐るお聞きすると、両手がふさがったままの宇田先生は振り向かずに首を振って中庭の方へ歩いて行かれた。今でもその後ろ姿が目に焼き付いている。あの時は宇田先生とお会いした最後の日になるとは思いもしなかった。

私は澄み切った青空にむかってそびえる素晴らしい新校舎を眺めながら、宇田先生はきっと千の風になって我々を見守ってくださっているに違いない、そう感じていた。

そして100周年を迎える今も、風は我々を包み込み、校舎のそばに植えられた桜樹を優しく揺らす。いつものように学生たちが校舎に入って行く、、、この変わらない景色がこれからも続いて行くことを願っている。