東洋女子短期大学の専任教員に就任した1987(昭和62)年の春、本郷校舎の集会室で一緒にランチをとっていたA先生が「今度、短大の教員で本を出すんだけど、神田さんも書かない?」と語りかけてきた。以下はその時の問答である。

「え、大学から出てる紀要と違うもんなんですか?」「うん、去年の夏、若手の教員が中心となって、〈ことばを考える会〉っていうのを創ったんだ。昭和57年に流山に新学科ができて全教員が会えるのが教授会だけになっちゃったから、みんなで集まる機会を増やそうと立ち上げた会なんだけど、本郷で定期的に集まるのも難しくてね。そんならいっそ、始めから出版する方向で動こうということになったんだよ。」「先生方の親交を深めるのが目的なら、紀要と別に『研究室だより』っていうエッセイ集がありますよね。」「あれも、旅行記や趣味や授業風景なんかを綴っておしゃべりのタネを提供し合うのが目的なんだけど、今回のは、各自が専門に因んだ論文を書いて、それぞれどんなことを研究してるかを発表するという趣旨でさ。そして〈ことば〉に関した論なら誰でも書けるんじゃないかということになって、会の名前も〈ことばを考える会〉に決まったんだ。」「じゃあ、〈ことば〉につながることなら何を書いてもいいんですね。」「そう、だから紀要論文みたいに注釈をいっぱい並べたり専門用語をたくさん使ったりしないで、専門外の人や学外の一般読者や、出来たら短大生にも分かるような、〈読み物〉の要素を持った論文集を目指してるんだけど……。」「ああ、それは面白そうですね。先生同士だけでなく学生にも、教員がどんなことを考えて研究してるか分かって、学ぶための刺激になりますよね。是非、書かせてください!」

ということで、参加した〈ことばを考える会〉では、その後、本郷の英語英文学科と流山の欧米文化学科の教員が一丸となって、集まった互いの原稿を手分けして読み、意見交換し、まさに深い交流の賜物として、1988(昭和63)年9月1日に『ことばのスペクトル』と名付けた第一冊を上梓した。この時の「編集人一同」のあとがきには、次のようにタイトルの由来が述べられている。

私達の上に降り注ぐ一見捉えどころのない陽の光を、プリズムを使ってスペクトルに分解すると、「明るさ」や「ぬくもり」という属性とは別の光の性質が出現する。そのように、私達は日常茶飯事の中に普段は埋没している「ことば」を取り出して、その多様な性質に考察を加えてみようと思い立った。(略)執筆スタイルも各人各様。スペクトル分解になぞらえはしたものの、結果として、本書は物理学者による光の分析作業を彷彿させるよりも、むしろ虹色にきらめく光の帯の鮮やかさに目をみはる、素朴な観察者の雑多な声の収録という趣のものになったのではないかと思う。(略)本書がいささかなりとも、ことばの「スペクトル分解」を行なうプリズムの役目を果たしていることを願うばかりである。

各自のスタイルで、ことばの「スペクトル分解」を行ない、ことばの多様性と対峙し考察する姿勢は、第二冊目の『続ことばのスペクトル』(1991(平成3)年9月刊)にも継承された。そして三冊目からは、多彩な論文が「重なりあって織りなす〈ことばのスペクトル〉の残像を一瞬でも、読者各人の脳裏に、心に」(「『続ことばのスペクトル』あとがき」)刻印するという目標に加えて、さらに同時代にアピールする1巻ごとのテーマを設け、それに沿った論文集を刊行することになった。

このテーマ別〈ことばのスペクトル〉シリーズ第一弾、会としては3冊目のタイトルは『笑い』(1994年11月刊)となった。当時「日本笑い学会」が創設され、教育におけるユーモアのセンスと笑いの効用が取り上げられ始めた風潮を受けてのテーマだった。そして本書には、文学と文化を通して東西の〈笑い〉の諸相を探求する論考が集録された。その後、1992年4月に4年制大学が設置されてからの〈ことばを考える会〉は、東洋女子短期大学・東洋学園大学合同の会として、〈シリーズ ことばのスペクトル〉を出版し続けることになる。

「世紀末というまさに時間を意識しないではいられない時代」(『時間』あとがき 扇令子)に出版したため〈時間〉をテーマとした4冊目『時間』は、1998年1月に出版され、生と死という根源的な問題に絡めて〈時間〉の本質に迫る論が、それぞれの専門分野の視点で執筆された。

〈シリーズ ことばのスペクトル〉の5冊目は、2001(平成13)年3月10日に刊行された。新世紀を迎え、インターネットの普及で〈対話〉の内容や形態に大きな変化が進行している状況を踏まえ、改めて〈対話〉の重要性を意識しなおす目的で、5冊目のタイトルは『対話』となった。

この『対話』が上梓されてから7年目に、〈シリーズ ことばのスペクトル〉6冊目の『こころ』(2008年3月刊)が刊行された。『対話』から『こころ』までの7年間に、東洋学園は大きな変化を遂げた。まず、2006年3月に最後の卒業生を送り出して東洋女子短期大学が長い歴史を閉じ、4年制の東洋学園大学のみとなった。そして2008年には、現代経営学部が新設され、人文学部にも国際コミュニケーション学科に人間科学科が加わり、より多くの専門の異なる教員が、様々な分野の教育と研究に携わるようになった。

昭和の最後の年に『ことばのスペクトル』を出版してからの20年は、〈こころ〉より〈もの〉のバブル絶頂期を経て、長い不景気の果てに(もの)への信頼さえ失われていく不安の時代だった。その間、家庭、社会、教育現場における〈こころ〉と〈ことば〉の荒廃は、一層加速していった。そんな中で、〈ことばを考える会〉のメンバーは〈ことば〉をもう一度見直し、〈ことば〉を生み出す〈こころ〉に、正面から向き合おうと試みた。そして〈こころ〉を育み〈こころ〉を伝える〈ことば〉の原点に戻り、〈ことば〉と〈こころ〉の関係を通して、大学における教育と研究を問い直そうとした。これが、7年間という長いブランクを経てのシリーズのテーマを、〈こころ〉とした理由である。

『こころ』からまた7年目に、『「場」のコスモロジー』(2015(平成27)年3月)が出版された。この7年間、大学教員は、少子化に伴う大学全入時代の高等教育の〈在り処〉を探して奔走した。学生もSNSの普及によって、かえって自身の「立場」が見えにくくなり、大学での学びや将来の生活に不安を抱くようになった。バブルの絶頂期から長い不景気時代を経て、世界的に格差社会が広がったこの頃、「居場所」の見つからない世界の若者たちがテロ集団に組み込まれるという悲劇も生まれた。〈ことばを考える会〉は、そのような状況下で、大学に於ける教育と研究の〈場〉を問い直そうとし、〈場〉を〈ことばのスペクトル〉シリーズ7冊目のテーマに選んだ。

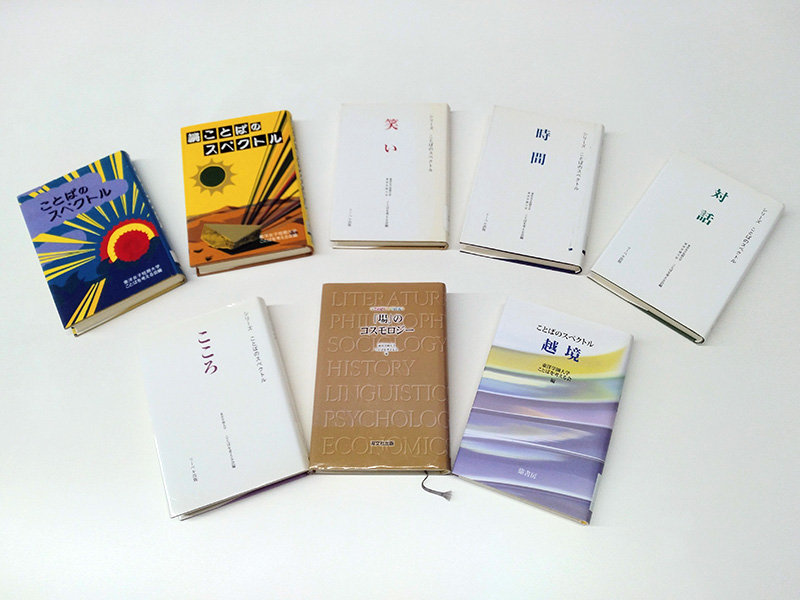

8冊揃った〈ことばのスペクトル〉シリーズ

そして〈ことばを考える会〉としての8冊目の出版が『ことばのスペクトル 越境』(2018年11月刊)だった。当時本学では、それぞれの専門分野の枠を越えて多彩な学際的視点から課題に取り組むことが求められ、その研究姿勢を象徴する〈越境〉がテーマとして採択された。社会的にも、グローバル化が叫ばれ、言語、宗教、人種など様々な境を越えた視点が、求められる時代となっていた。

このように、時代と本学の変遷を反映する〈ことばのスペクトル〉シリーズの出版と共に、〈ことばを考える会〉は、〈ことば〉に関する数々のイベントも企画した。例えば、女性活動弁士として活躍する沢登翠氏を招いて、昭和初期に絶大な人気を誇ったアメリカ映画の二枚目ルドルフ・ヴァレンチノ主演の〈無声映画〉上演会を開き、ロンドンの夏目漱石記念館館長の恒松郁夫氏に、英国と日本の言葉と文化の違いに注目した「押す文化 引く文化」という講演をお願いした。これらの催しは、ポスターやチラシ広告で広く呼びかけ、本学の大教室で教職員、学外者、在校生を集めて開催された。また、2004(平成16)年6月5日には、本学の「英語教育開発センター」の後援で、洋画字幕会の第一人者である戸田奈津子氏に「映画への情熱」という講演をお願いし、2006年6月17日には、同じく本学の「教養教育センター」と協賛で、「壱岐坂周辺の文学者たち 一葉・子規・鷗外・賢治」という講演を、本郷、根津、千駄木近辺の歴史に精通した森まゆみ氏に依頼し、本学の在る壱岐坂の文化的価値と、文豪たちの残した〈ことば〉について解説して頂いた。

ほかに、ある時は両国や本郷に関わる文学者の足跡を辿り、あるいは日本橋から船で東京の水路を巡って、首都東京の構造と災害対策を論じ合うという、都心の大学ならではの催しも試みた。

こうして振り返ると〈ことばを考える会〉の活動は、三つの大きな役割を果たしたことが窺われる。一つは、創立の原動力となった、教員同士の研究を通しての相互理解、二つ目は、出版活動を媒介としての、東洋学園大学の教育環境と研究内容の社会へのアピール、そして三つめは、〈ことば〉に関する多角的なイベント開催によって、本学と近隣の人々との親交を図ったということである。このように、学内の交流や相互理解の深まりが、そのまま、学外への効果的な広報活動にも繋がる結果をもたらした点は、〈ことばを考える会〉の大きな功績と言えるだろう。さらに、学生にとって授業を担当するだけの印象が強い教員が、常にその時代を反映する最先端の研究活動に携わり、相互に切磋琢磨しあう〈会〉の存在は、学生たちの向学心を刺激し、教員と学生との距離を縮める効果もあった。

2023 (令和5)年の今、〈ことばを考える会〉は、今井克佳会長のもと、9冊目の『ことばのスペクトル』出版に向けて、活動を開始している。世界的にコロナ禍が続いた3年間、日本でも、医療崩壊、失業、廃業、倒産、精神疾患などの社会問題が浮上した。そしてこれらの問題が我が国の医療、政治、経済、企業、雇用、教育、家族のシステムの不具合に起因することも可視化されてきた。一方、性別、民族、宗教、言語の境界を除去する思想が国際的標準になりつつある現在、多様性という視点がクローズアップされてきた。そんな時流を受け、〈シリーズ ことばのスペクトル〉9冊目のテーマは、〈システム〉と〈多様性〉が選ばれた。

短大を廃止し4年制大学だけとなり、新学部と新学科が増設され、都心の大学として進展を遂げている今日まで、〈ことばを考える会〉は、何度も、存亡の危機に見舞われた。大学が拡大し変革する中で、教員の数も増え、創立当時の「教員が一丸となって、シンポジウムや研究会を開催し、その成果としての出版を果たす」という仲間意識や自治の精神が、揺らいでしまう事態にもたびたび遭遇した。だが、その度に、その時々の会員たちの努力で、この会は、昭和、平成、令和と、ついに三つの時代を生き抜いてきた。新メンバーも多数加わり、長いコロナ禍の間も、オンライン・シンポジウムを開催して、会運営を持続してきた。今後も、大学にも社会にも大きな変動が予想されるが、会員たちが研究と教育と本学への情熱を持ち続ける限り、東洋学園大学の〈ことばを考える会〉は、常に社会と本学の在り方に、鋭い提言を発信し続けるだろう。

東洋学園大学定年後の非常勤期間が終わる2021 (令和3)年の春、本郷校舎4号館の講師室で、私は完全退職に向け、ロッカーから〈ことばのスペクトル〉全8巻を取り出していた。その時、新しい専任教員のT先生が「奇麗な本ですね。うちの大学が出版しているんですか?」と話しかけてきた。そこで私は、8冊の本の成り立ちを紹介し、かつてのA先生を見習って〈ことばを考える会〉への入会を勧めた。すると彼は、あの時の私と同じく〈ことばのスペクトル〉への執筆を快諾してくれた。この時、私は、東洋学園大学の〈ことばを考える会〉は、今後もT先生のような新メンバーが、必ずや「教員が一丸となって会を運営し、親交を深める」という会の基本精神を継承し、発展を遂げていくだろうことを確信したのである。