本学の学生を対象に企画した「鑑真杯」と呼ばれる中国語スピーチコンテスト(略称:スピコン)はすでに十年以上続き、大学行事の一つとして定着している。「現代経営学部」「人間科学部」「グローバルコミュニケーション学部」で構成され、中国語を専攻する課程を持たない本学で、中国語は一、二年生の基本教育科目だ。にもかかわらず、このスピコンが風雨に打たれながら長く継続したことは小さな「奇跡」ともいえる。ひとえに多くの教員と職員のチームワーク、江澤雄一理事長をはじめとする歴代の理事長、学長等の管理運営サイドの支持、そして中国語担当教員各位の献身的な努力によるものだ。少なからぬ学生はスピコンの参加を通じて自信を得て、成長するバネを得た。新型コロナ前、外務省からも日中友好事業として認定された。ここで「鑑真杯」の経緯と歴史を記録し、併せて本学と学生にとっての意義も考えたい。

1.南京大学の協力でスタート

日中関係が「小春日和」だった2010(平成22)年春頃、本学の成寅特別講師(現教授)は、中国の名門南京大学で教鞭をとる友人から打診を受けた。同大学は、所在する中国江蘇省の政府の後援を取り付けて、日本の大学と交流することを考えており、日本の若者の中国語学習意欲を高め、相互理解を深めるため、中国語スピーチコンテストを共催で実施できないかという相談だった。

成特別講師は早速、自分を含め、大学の中国関連の教員や国際交流センターと相談し、学内で検討を重ねた結果、是非やろうということがいち早く決定した。ではこのプロジェクトの名前をどうするか、南京大学側と相談したところ、「鑑真杯」という名称にすることで一致した。1300年前にまさに江蘇省から日本を目指した鑑真和上は日中友好のシンボルであり、その名前にちなんで、その精神も受け継ごうという願いが込められた。

中国語のスピコンといっても、本学では中国語の教育科目は一年と二年生が週に90分だけ受講する極めて初歩的なものだ。この現実的状況を踏まえながらもぜひ成功させたいという共催双方の期待を込めて、「レベルの高さ」を競うより、「初歩的学習しかしていない学生でも参加できる」こと、「参加を通じて成長する」ことに重点を置くことにした。

2.「参加して成長する」ことが目的

大半の学生は4月に入学してから初めて中国語に接する。春学期が終わって9月の秋学期の開始とともに、「年末の12月に中国語のスピコンがある」ことが告知され、「参加」を呼びかけられる。ほとんどの学生はまず消極的な反応を示したことが容易に想像される。そこで中国語担当教員は参加の意義と利点を説明し、説き伏せるような調子で、自信が持てずに躊躇する学生たちに参加を勧めた。毎年ほぼ20数名の申込者がいて、一部は途中で脱落するが、最後にいつも20名前後がスピコンの舞台に出た。時には締め切り直前になって申込者が少ないことが分かり、担当教員はもう一ラウンドの呼び掛け、働きかけをして参加する人数を確保した。

初心者でしかない学生たちがとっつきやすいように、スピコンの競争内容は二つのカテゴリーに分けられる。一つは、事前に与えられる課題である漢詩の暗唱と現代中国語の名文の一節の朗読という「暗唱・朗読部門」。もう一つはややレベルの高い、事前に自分で準備した発表内容を練習し壇上でパフォーマンスしながら発表するという「スピーチ部門」だ。

暗唱する漢詩と朗読する現代名作の抜粋は毎回、成特別講師が選び、協議して決めた。 スピーチ部門の演題は毎回異なるが、最初の四回は「私と中国語」だったが、その後、「中国に紹介したい日本文化」、「私が中国語を学ぶわけ」、「私のふるさと自慢」、「今、聞いてほしいこと、伝えたいこと」、「私に影響を与えたもの・人・ことば」などほぼ年ごとにテーマが変わった。

ただ、スピーチ部門を希望する学生は、その発表内容を正しい中国語で準備することに無理がある。そこで本人は日本語で語りたい内容を書き、それを共催する中国側大学に送り、先方の日本語学科の学生に中国語に翻訳してもらい、最後に本学で成特別講師らがチェックし、本人に渡し、準備させる。また、スピコンの際、両部門とも参加する学生は冒頭、簡単な自己紹介を、最後はお礼の言葉をいずれも中国語で話すことが要求される。スピーチ部門ではさらに、スピーチを終えた学生に、あらかじめ決めて知らせてある複数の質問項目から二つ三つ選んで質問し、中国語で答えさせた。壇上で懸命に暗唱・朗読・スピーチする学生の採点に関しては、およそ本学から3名、外部から2名から構成される審査委員の各自の採点で、ほかの教職員が集計してその得点で順位を決めた。

3.「拔苗助長」の別解釈

中国語に「拔苗助長」ということわざがある。あるせっかちな若い農夫が植えた稲の苗が早く伸びないかと焦り、苗を引っぱって持ち上げたところ苗は枯れてしまったという故事で、功を焦ってかえって悪い結果を招く、というマイナスの意味で使われる。

しかし本学の「鑑真杯」に関して、自分はこのことわざについて別の解釈をしたい。多少の「無理」「強引さ」があっても、学生が能力と自信を伸ばすきっかけになる程度ならいいことではないか。

本学の一、二年生の中国語の勉強状況と出来具合は正直に言ってスピーチコンテストに参加できるレベルには達していない。他校の中国語専攻の大学生から「このレベルなら自分の方が上」と思われるかもしれない。それでも、毎年、秋学期が始まったのち手を挙げた学生に、成特別講師他中国語教育担当の教員が毎週個人指導を行い、ほぼ二か月後、スピコンに参加できるレベルまで近づく過程を見て、またスピコン当日の学生の懸命なパフォーマンスを見て、とてもやりがいがあるとその都度思った。

学生たちは僅か二か月の個人指導を受け、自らの努力を加えて、こんなに語学力が伸びることができたことを体験し、自信につながった。特に、スピコン当日堂々と暗唱や朗読、スピーチを行うことで、大勢の前で自分をアピールするかつてない経験を得て、他のことにも挑戦する勇気が膨らんだ。多くの参加者はさらに中国語の勉強に励み、現地旅行や留学に向かい、中国関連の就職や人生に新しい天地を見つけた。一部は中国語スピコン参加で得た経験や挑戦する気持ちをもって、英語留学など新しい可能性を切り拓く契機にもなった。これこそ、「鑑真杯」の意義だろうと考える。

4.思い出になるスピコン当日

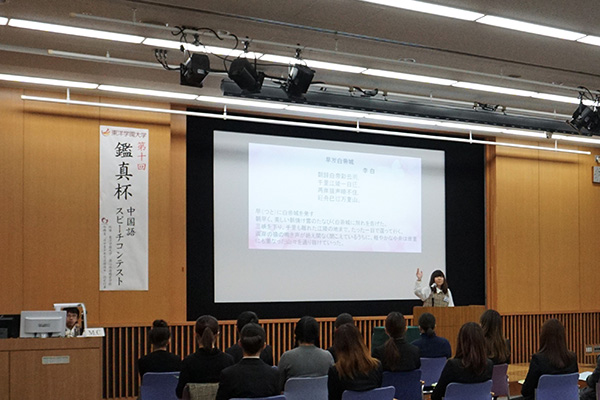

「鑑真杯」は毎回、12月前半の土曜日の午後、一号館2階のフェニックスホールで行われる。国際交流センター担当の各学部の教職員が司会や会場の準備などを担当し、大学の理事長と学長はほぼ毎回参加し、最前列に座って「観戦」する。一部の学生の親や親族、友人も駆けつけて後部の席から応援した。

スピコン参加の学生はくじを引いて出る順番を決める。いつも暗唱・朗読部門の学生が先に登壇し、後半はスピーチ部門の発表になる。発音、流暢さ以外に、表情など表現力も評価の対象になるので、学生は一人一人工夫し、手でパフォーマンスしたり、道具を用意して見せたりしてアピールした。観戦する人の多くは中国語が分からないため、最初の数回はあらかじめ学生の発表内容の中国語と日本語訳をプリントして渡したが、その後、教壇のスクリーンに、学生が発表する内容の日本語訳を映す方法に代わり、観戦応援者は、中国語を口にする学生とスクリーンに映る日本語の意味を同時に見ることができるようになった。

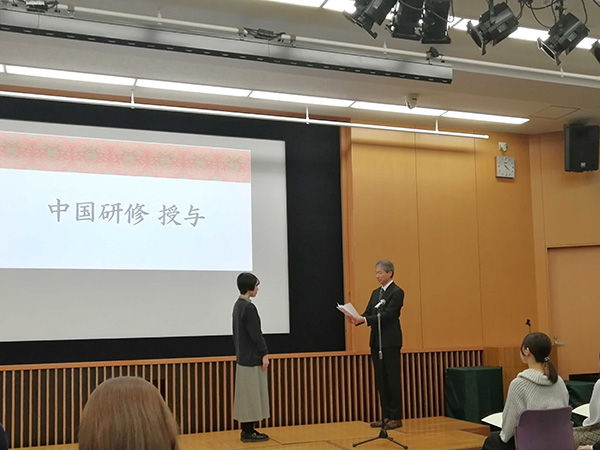

公正な審査を経て、両部門とも優勝、準優勝、三位と更に選考委員長賞などの特別賞の受賞者が選ばれ、理事長他が壇上で受賞者に賞状と賞品を渡し、激励した。そのうち、暗唱・朗読部門の優勝者とスピーチ部門の優勝者と準優勝者合わせて3人は中国の短期訪問留学に無料で招待される。続いて選考委員の代表が登壇して学生のパフォーマンスについて講評し、助言も与える。最後は数列に並んで第〇回鑑真杯と書いた紙を一緒に手で持って記念撮影して閉幕する。終了後は全員食堂に移り、祝杯を挙げて交流し、優勝者などはマイクを握って感想を述べる。これでスピコンの成功を参加者全員がかみしめ、貴重な思い出に残る。

5.夢を求め続ける

「鑑真杯」は最初の二年間、中国江蘇省政府の支援金を得て、優勝者他3人は南京大学に一週間招待された。2012年以降、日中関係の雲行きが怪しくなり、省政府は後援から降りた。三年目は南京大学本体ではなく、成特別講師とその中国側の友人の努力で大学に付属する金陵学院が共催する形に変わった。四年目以降、金陵学院の協力も難しくなったため、いろいろと打診、協議を経て、杭州にある浙江旅遊職業学院が共催校になったが、優勝者への短期留学の支援金はその後すべて、本学が予算を組んで支出した。

「鑑真杯」は中国の新聞などで何度も報じられ、また外務省より、2017年の第8回は「日中国交正常化45周年」認定行事に、翌2018年の第9回は「日中平和友好条約締結40周年」認定行事に、さらに2019年の第10回は「日中青少年交流推進年」認定行事にそれぞれ公認された。

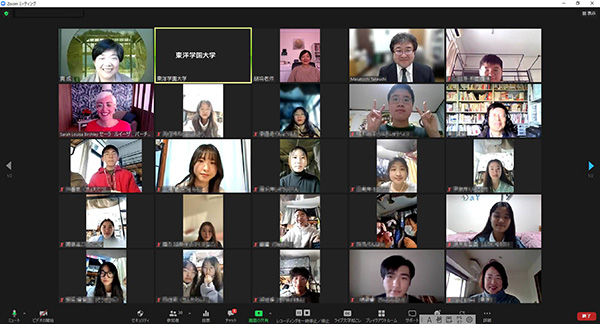

教職員も学生も「鑑真杯」に一層力を入れたい矢先に、2020年に入って、思わぬ新型コロナが発生した。大学の授業がオンライン授業に切り替えられ、中国語スピーチコンテストも連続三年間、休止せざるを得なくなった。それでもその間、国際交流センターは学生たちの中国語勉強の意欲をなくさせまいと、最初の二年間の12月、本学の中国語を学ぶ学生と中国浙江省にある共催校の学生とオンラインで交流するイベントを催した。2022年は、かつての「鑑真杯」優勝者が体験やその後の発展を語るオンラインのイベントが行われた。

2023年12月2日、第11回「鑑真杯」中国語スピーチコンテストは四年ぶりにフェニックスホールで再開された。辻中学長は冒頭、「日中間には、共通性とともに、違いもあり、色々な問題もある。言葉と交流の力で一つ一つ解決の流れを作ってもらいたい」と挨拶した。本学のささやかな試みであるが、学生の成長に寄与し、アジアの相互理解および平和と友好に少しでも貢献しようとの思いはこの行事にかかわる全員が共有していると言えよう。

終わりに、本コラムの執筆には成寅教授の「本学における中国語教育の取り組み(中)~『鑑真杯』中国語スピーチコンテスト~」(『研究室だより』東洋学園大学、第46号、2015年)を参考にした。この場で感謝して補足させていただく。