2013年度「習志野原の東洋学園 1946~1950」

“東洋医科歯科大学津田沼キャンパス”の理想*1

旧制東洋女子歯科医学専門学校 旧制東洋高等学校 そして東洋女子歯科厚生学校

公開 2013年5月20日~2014年3月28日

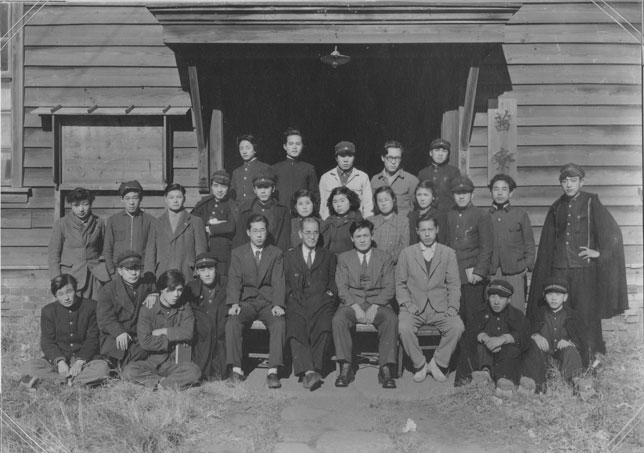

東洋女子歯科医専第23回卒業式(津田沼校舎 1948年3月25日)

2012年度特集展「最後の旧制高校 東洋高等学校」があった習志野の津田沼校舎には、1948年11月まで旧制東洋女子歯科医学専門学校も存在しました。1949年4月には初の歯科衛生士養成学校の一つである東洋女子歯科厚生学校も開校します。

旧制高校にスポットを当てた前年度に続き、今回は歯科医専・高校両校のOG・OBが所蔵する写真によって津田沼時代の実相を紹介します。

東京の本郷校舎が米軍の空襲によって壊滅したことから、東洋女子歯科医専は千葉県千葉郡津田沼町の旧陸軍施設に移転します。日本騎兵の父、秋山好古が率いた騎兵第1旅団駐屯地のうち、騎兵第14連隊(終戦時は戦車第2連隊)を再利用した津田沼校舎は広い敷地と未開発の周辺環境に恵まれ、教育環境としては理想的であったと言えます(現在は学園都市になっています)。

占領政策により、旧制専門学校は従来の専門課程に教養課程を加えた新制大学に衣替えすることになりました。医学系教育機関は2年間の進学課程(教養課程)+4年間の専門課程、及び大学院へと発展することになります。

現在の東洋学園大学が流山キャンパスを教養課程に、本郷キャンパスを専門課程*2 としているのは、“津田沼キャンパス”構想を別の形で実現したものと言えなくもありません。その構想とは津田沼=メインキャンパス、本郷=附属病院という形でした。

長い戦争に敗れ、荒廃した習志野の兵舎には、東洋学園の、また旧制高校の伝統を引き継ぐ教養教育を包摂した、発足当初の新制大学の理想が懐胎していました。夢破れ、本郷に戻って小さな短期大学として再発足した本学ですが、四年制大学となった今日こそ、習志野時代の記憶を呼び覚ます必要があるのです。

津田沼校舎第一寮(旧制高校「茜寮」)

*1 東洋紫苑会(歯科医専同窓会)による新大学設置計画では「東洋女子歯科大学」「東洋歯科大学」。ならしの会(旧制高校同窓会)記念誌では「東洋習志野大学」の仮称が見えます。「東洋医科歯科大学」は当時の校長・馬渡一得が衛生学の医学者であり、旧制東洋高校は医学部進学課程(理科乙類)だったことから、究極の理想として医歯2学部の設置を想定した架空の名称です。

*2 現在、教養課程・専門課程という区分はありません。

学年別のキャンパス所属は2013年度入学生まで。2014年度入学生から所属するキャンパスが変更になります。