大学史『東洋学園八十年の歩み』

本学は2007年5月16日、創立80周年記念式典に合せて『東洋学園八十年の歩み』を公刊いたしました。編纂にご協力くださった歯科医専、短大、学園大の卒業生、退職教職員ほか全ての方に心から御礼申し上げます。

全384ページ(本文368ページ)、校史として写真・資料を多数掲載した資料性はもとより、各時代の卒業生の方々に歴史の証人としてご登場いただき、在学当時の思い出を語るヒューマンな味わいを持たせるという方針に基き編集いたしました。

127名の歯科医専・短大・四大卒業生、約40名の先生方(退職者含む)のほか、昔の先生方も極力本文で取り上げ、面影が偲べるようになっています。

東洋学園八十年の歩み 目次(一部略)

- 歩み1 源流を辿る - 女性の自立を支えて

- 創立者・宇田尚と建学の精神

- 東洋女子歯科医学専門学校の時代

- 先人たち、その人となり、言葉

- 東洋女子歯科医専付属病院長 入交直重のこと

- 東洋女子短期大学誕生前後の思い出 青木常雄

- 歩み2 流れは勢いを増して - 「英語の東洋女子」が目指したもの

- 東洋女子短期大学 英語英文科

- 東洋女子短期大学 欧米文化学科

- 東洋女子短期大学 英語コミュニケーション学科

- 英語英文科における視聴覚教育

- 流山キャンパスの視聴覚教育-英語英文科・欧米文化学科・英語コミュニケーション学科

- 英語英文科の教職教育

- 教壇の思い出-東洋女子短期大学で教鞭を執った教員の回顧

- 歩み3 流れは大河へ - 時代の要請にこたえて

- 東洋学園大学

- 流山の思い出-キャンパス拡張のこと

- 東洋学園大学揺籃期のこと

- 座談会・われら東洋学園大学1回生

- 忘れません、母校のこと - さよなら短大

- 座談会・ESSで磨いた英語

- 「英語の東洋女子」から「英語の東洋学園大学」へ

- 英語教育開発センター

- ウェルチ先生インタビュー

- ネイティブ教師からのメッセージ

- 三学科の現在

- 学びサポート

- 東洋学園教養教育センター

- 東洋学園国際交流センター

- 視聴覚教育センター

- キャリアセンター

- エクステンションセンター

- 図書館

- メディアセンター

- 教育の現場から-教師たちの報告

- キャンパスグラフィティ

- 東洋学園大学

- 私の東洋学園ストーリー

- 東洋女子歯科医学専門学校

- 東洋女子歯科医学専門学校校歌制定の経緯

- あの頃、私たちは(1) - 東洋女子歯科医専卒業生座談会

- 昭和初期の学園の素顔

- 東洋女子短期大学 1950~60年代

- 東洋女子短期大学 1970~80年代

- 東洋女子短期大学 1990~2006年

- あの頃、私たちは(2) - 東洋女子短大1回生座談会

- 東洋学園大学

- 東洋学園 校章の変遷 - 東洋学園設置各校校章

- 東洋女子歯科医学専門学校

- GALLERY

- 校歌

- 美術

- 文芸

- 装い

- 学園祭パンフレット

- 壁画

- 資料

- 旧制時代(歯科医専)

- 槃澗学寮

- 黎明期の記録

- 校舎付属医院寄宿舎平面図

- 学園と指導精神

- 東洋女歯校友

- 東洋女子歯科医専の戦後

- 混乱期の日誌から

- 旧制時代の証書・証明書

- 卒業式祝辞・答辞など

- 旧制時代(高等学校)

- 幻の旧制東洋高等学校

- 新制(短期大学)

- 昭和25~35年本郷校舎平面図 他

- 1回生所蔵品から

- 『卒業生を送る』(2回生)

- 登山とスキー・自治会則

- 入学案内書・ポスター

- 本郷旧1・2号館と陶片モザイク壁画

- 流山キャンパス初代校舎

- 新聞『学園だより』と『東洋女子』

- 全国女子高校生英作文コンクール

- 短大~学園大学

- 東洋女子短期大学紀要

- 東洋学園大学紀要

- 研究室だより

- 志願者数等の推移

- カリキュラム(開講科目)

- 進路状況の推移

- 共用教育研究施設群

- 学納金の推移

- 校地及び校舎概要

- 組織図

- 教職員名簿

- 旧制時代(歯科医専)

- 同窓会

『年表 東洋学園史』 編纂刊行

2009年3月31日

2007年の『東洋学園八十年の歩み』刊行直後より2008年の年末まで、約2年間に亘って行なった本学史に関する調査結果を年表形式で編纂しました。

解説書

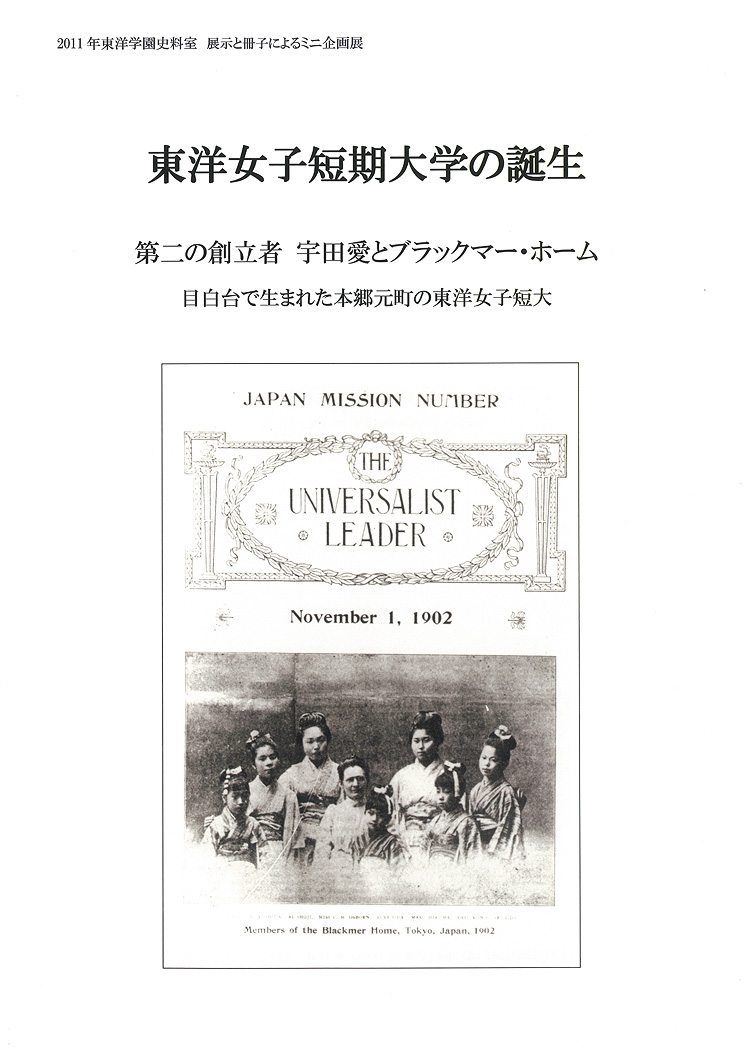

東洋女子短期大学の誕生 第二の創立者 宇田愛とブラックマー・ホーム

2011年5月

本学は1950(昭和25)年に旧制東洋女子歯科医学専門学校から新制東洋女子短期大学英語科に転換した。歯科教育から語学教育へ、広義には理系から文系へ、その間には深い断絶が横たわっている。時間の経過とともに旧制期の記憶は失われ、こうなった経緯不明の状態が長く続いた。人文社会科学系東洋学園の存在理由、それを知るには理系時代と戦後の混乱期に何があったか解き明かさねばならない。文系転換を指導したのは敗戦直後の1946年に理事長となった宇田愛(1883~1982)である。公人として極めて寡黙であり、為したこと、考えたことの痕跡を一切残さなかった。本学と遺族に残された僅かな資料、口承にキリスト者だった彼女が所属した教会側の資料を突き合せた結果、新制短大の構想、設置に従前の理解を越える信仰の影響を読み取ることができた。宇田愛は千葉県朝夷郡岩糸村生まれ、女子高等師範学校付属高等女学校を卒業し同仁キリスト教会に入信、1908(明治41)年に日本女子大学校英文学部本科を卒業した。教会女子寮ブラックマー・ホームと自身が名づけた同仁美登里幼稚園の運営に携わり、1908年に宇田尚と結婚、敗戦に伴う夫の公職追放後、1975年まで理事長職を務めた。

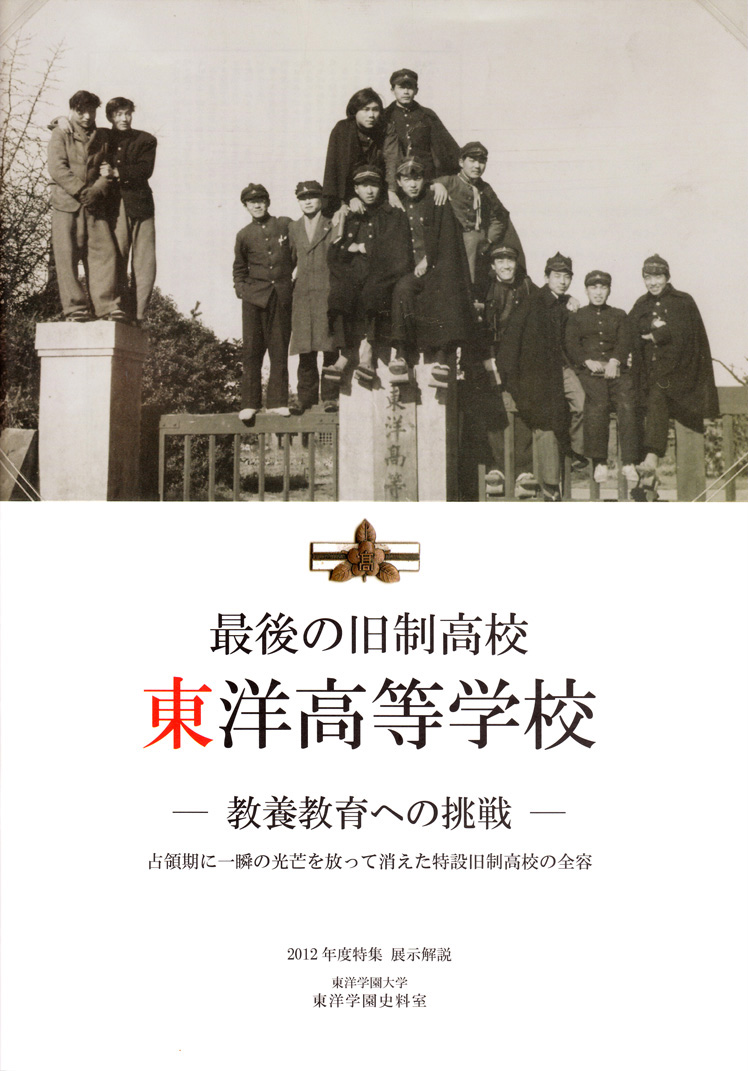

最後の旧制高校 東洋高等学校 ―教養教育への挑戦

2012年5月28日

占領期の医療改革では学制改革と連動して医学教育機関の大学水準への引き上げと統一が実施された。旧制医学・歯科医学専門学校は予科を併設した旧制大学への昇格を経て新制大学へと移行し、B級(昇格不可)8校のうち7校が在校生救済のため特設旧制高等学校に転換したとされるが、うち2校の私立女子歯科医専では転換でなく併設だった。旧制東洋高等学校(共学/理科乙類)は戦災で本郷区から移転した旧制東洋女子歯科医学専門学校の津田沼校舎(千葉県)に併設され1947(昭和22)年10月開校、次年度には2学年172名が在籍する最大の特設旧制高校となり、1950年3月に1回生70名(男子61・女子9)が卒業して閉校した。同校資料は極めて乏しく、学内外でその実在さえ疑われていたが、2011年に同校同窓会ならしの会と接触して多くの資料と記憶がもたらされた。加えて歯科教育審議会報告書に記載された歯科教育改革の審議過程、学制改革の推移、本学法人文書資料を綜合し、施設、カリキュラム、教員、授業、行事、刊行物、スポーツなど、臨時の特設校という先入観を覆す実態を明らかにする。歯科B級校に旧制高校を併設させた国の施策は、大学に必須となる教養課程を準備させる意図を含んでいたのではないか。旧制高校(教養課程)と旧制専門学校(専門課程)が共存した津田沼校舎では、一時期ではあったが事実上の新制大学が実現していたのである。

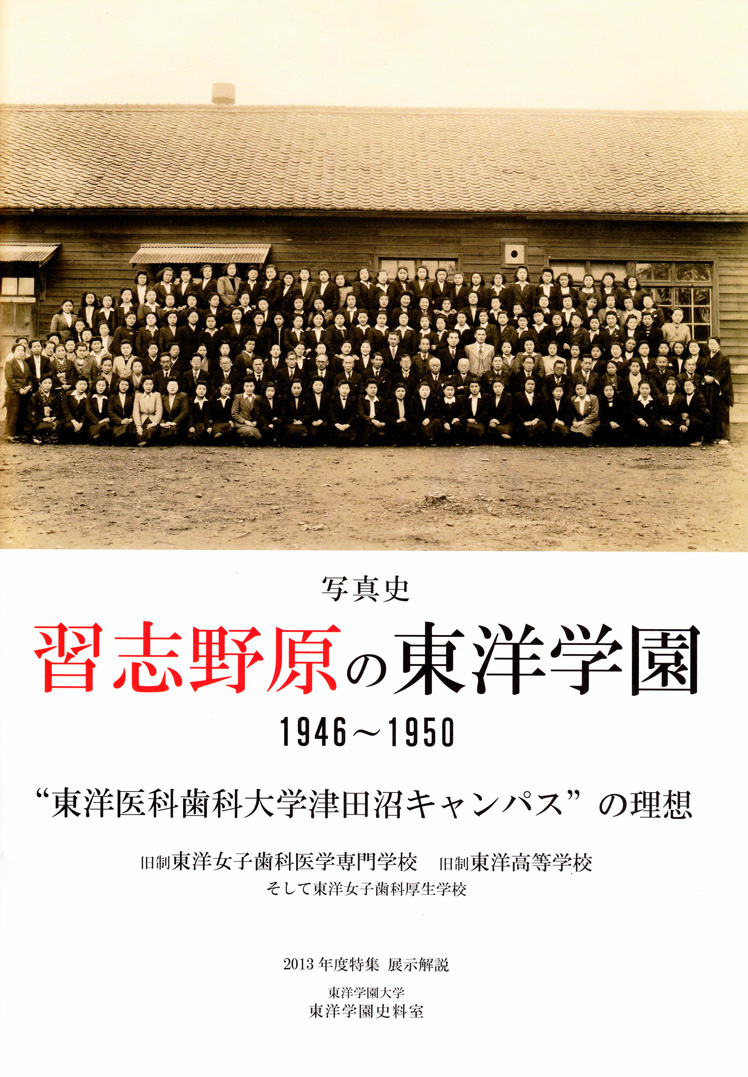

習志野原の東洋学園 1946~1950 ―“東洋医科歯科大学津田沼キャンパス”の理想

2013年5月20日

2012年度「最後の旧制高校 東洋高等学校」の対として、新制大学設置の夢と挫折の舞台となった津田沼校舎を女子歯科医専の側から紹介する。戦禍に遭った旧制東洋女子歯科医学専門学校は1946(昭和21)年4月から1948年11月まで千葉県千葉郡津田沼町大久保の陸軍戦車第2連隊(創設当初は騎兵第1旅団騎兵第14連隊)旧駐屯地を校舎とした(東洋高校は1950年まで)。国の指導に基づく女子歯科医専への旧制高校(共学/理科乙類)の併設は、教養課程と専門課程を併せ持つ共学の新制大学を準備するためと考えられる。荒廃した兵舎に旧制2校の男女学生が共存する写真は実態として共学の新制歯科(医科)大学が存在したことを物語っている。しかし、結果は再建した本郷校舎における小さな語学の短期大学であり、それが当時の本学の限界だった。この痛切な戦争体験が新生東洋学園の原点となり、教養教育に適した郊外キャンパスは新制短大開学から17年後の1967年に開設した流山校舎で実現した。習志野は大学としてのありようを学ぶ場でもあったのである。

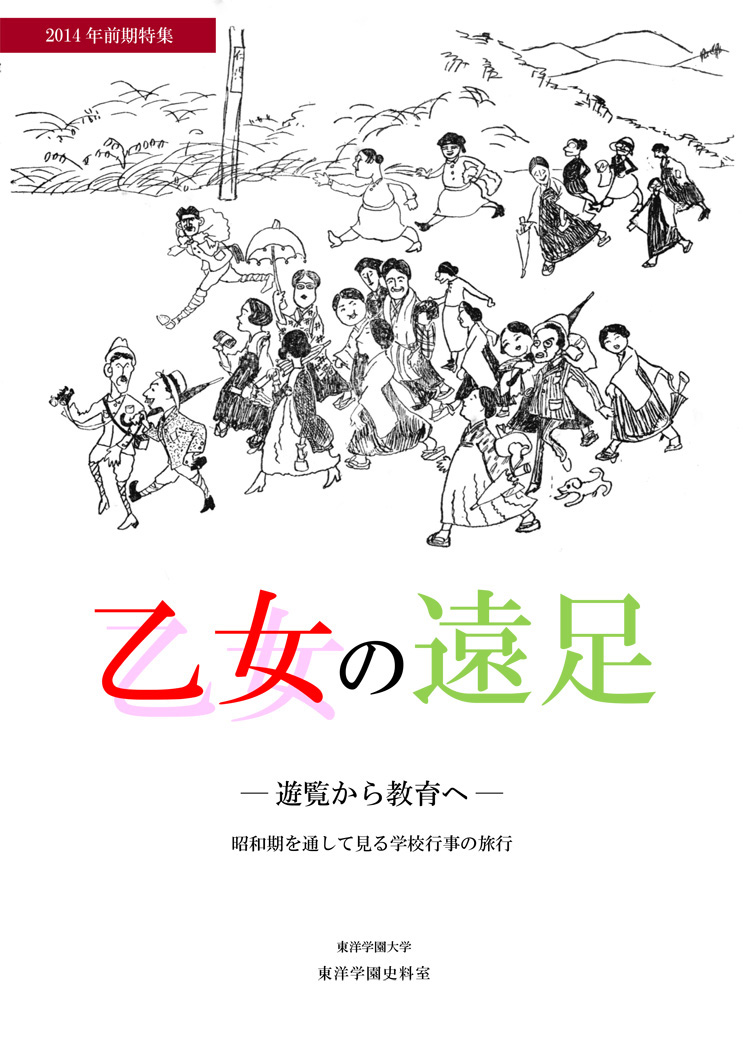

乙女の遠足 ―遊覧から教育へ― 昭和期を通して見る学校行事の旅行

2014年4月3日

高等教育で初の修学旅行は1886(明治19)年の東京師範学校「長途遠足」とされる。文部省は1892年に「身体及び精神の鍛練」とともに「知見を広めん」ため修学旅行を奨励、1901年に同省訓令で「兵式分離」、鍛錬を切り離した現在の目的、様態に近づいていった。本学の学校行事としての旅行初例は1927(昭和2)年の旧制東洋女子歯科医学専門学校卒業記念旅行で箱根1泊2日、最後は1998(平成10)年の東洋女子短期大学欧米文化学科フレッシュマン・キャンプでやはり箱根1泊2日である。卒業後も一生続く思い出づくりから戦後は親睦旅行兼体育実技(集中登山・スキー)、さらにオリエンテーション旅行へと変容し、実施時期は卒業直前から在学中、入学直後へと前に移っている。本学の事例からは戦争を挟んで旅行が大衆化、レジャー化するに連れ、知見を広める名目とは言え単なる遊覧旅行は泊りがけで学生を外に連れて行く動機として弱くなり、より教育的な目的を必要とするようになっていったと読み取れよう。現代は非日常の環境で教育を行う意義が薄れ、社会も教育現場もいっそう多忙となり、授業時数確保の問題や事故発生時のリスクなどから旅行行事が絶えて久しい。

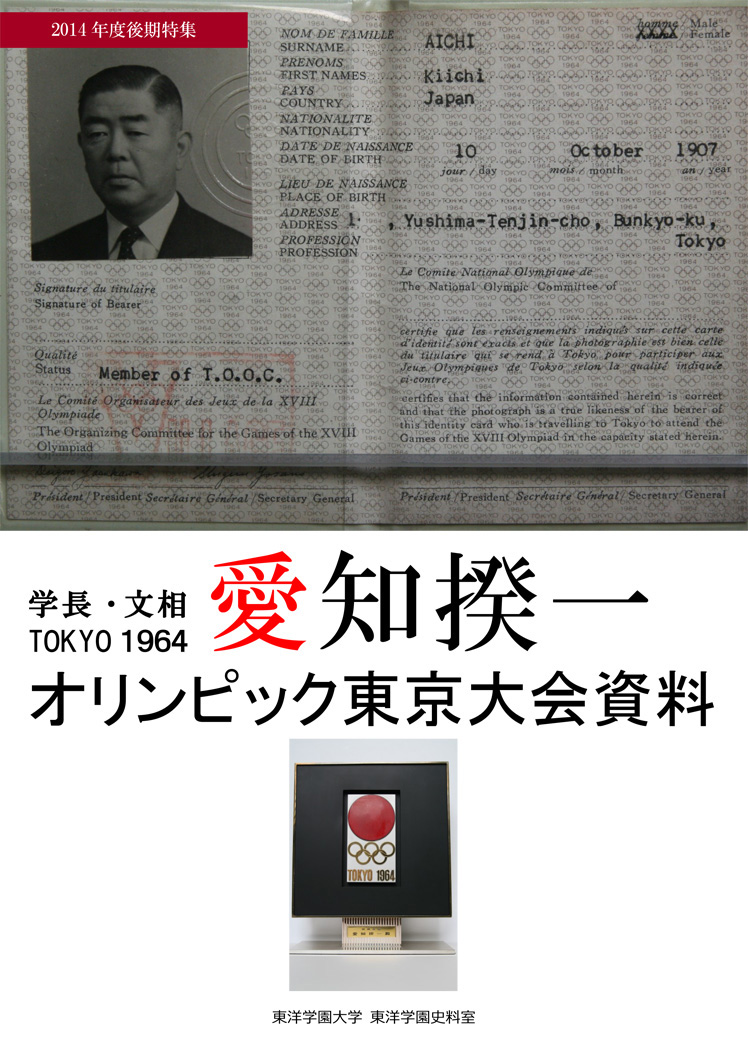

学長・文相 愛知揆一 1964年オリンピック東京大会資料

2014年10月10日

東洋女子短期大学第2代学長愛知揆一(1907~1973)は1931(昭和6)年東京帝国大学法学部政治学科を卒業し大蔵省に入省、銀行局長を最後に政界へ転じ自由党(保守合同後は自由民主党)に所属、1950年参議院、1955年より衆議院議員として活動した。1954年通商産業大臣就任、以後二度の内閣官房長官、法務大臣・自治庁長官、文部大臣・科学技術庁長官を経て1968年外務大臣、1972年より大蔵大臣の要職を歴任、自民党税制調査会長、憲法調査会長、外交調査会長を務めた。1936年に東洋学園創立者宇田尚の次女富と結婚し、財団法人東洋女子歯科医学専門学校協議員、理事として学校運営に携わった。1950年に開学した東洋女子短期大学は愛知学長時代(1956~1964)に教育体制、施設設備を急速に整え、その軌跡は日本経済並びに制度としての短期大学の成長と鮮やかに一致する。文相として財団法人オリンピック東京大会組織委員会理事を兼ね、本学には五輪組織委員会資料が残された。1964年開催の東京五輪から50年の節目にあたり、これらの資料と教育人としての愛知揆一を紹介する。

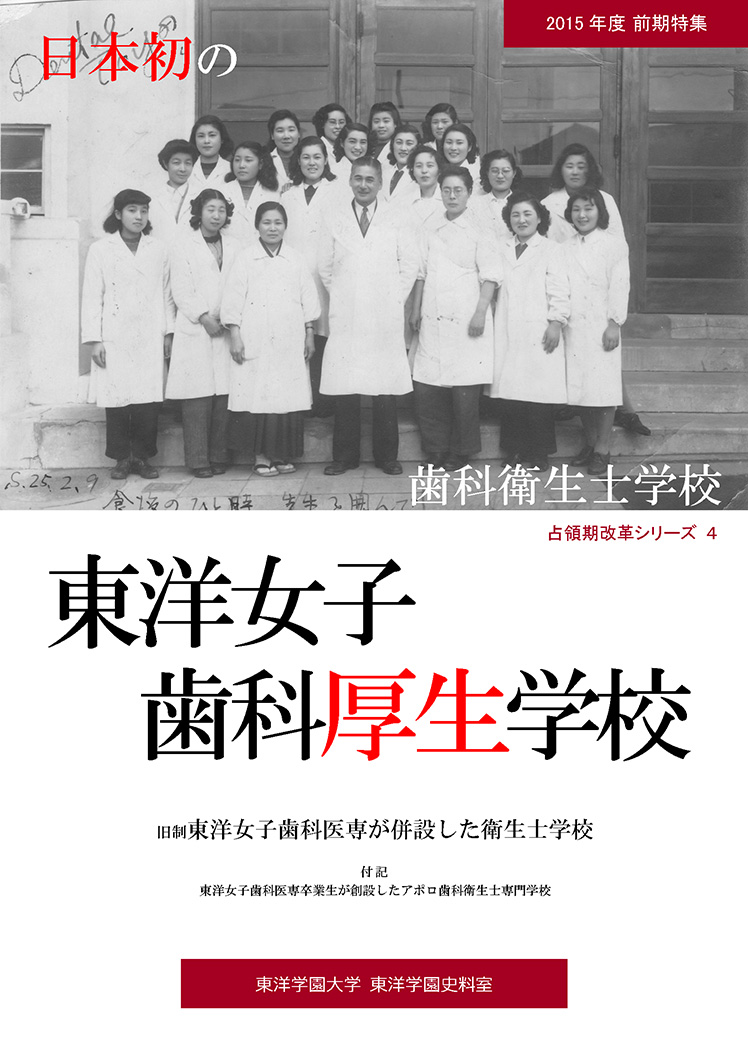

日本初の歯科衛生士学校 東洋女子歯科厚生学校

2015年5月11日

口腔ケアと歯科保健指導を担う歯科衛生士が制度として確立したのは占領期である。1948(昭和23)年7月30日に医療法、医師法、歯科医師法とともに歯科衛生士法が公布され、翌年から国費による養成が始まった。当初の歯科衛生士の業務は保健所における歯科保健指導とされ、全国を北海道東北、関東、中部北陸、近畿山陰、中国四国、九州の6地区に分け、地区ごとに指定されたモデル保健所に歯科衛生士養成所を開設した。このうち歯科教育機関が集積する東京を含む関東地区は私学に養成が委託され、旧制東洋女子歯科医学専門学校が併設した東洋女子歯科厚生学校もその一つだった。保健所養成所が1949年7~8月にかけて開校したのに対し、本校は一足早く5月9日に開校した法施行後初の歯科衛生士学校だった。1回生限りでの廃校は同時期の特設旧制東洋高等学校と同様、規模はさらに小さかったが19名の卒業生はフロンティアの使命を自覚して全国の歯科衛生士を組織し、その日本歯科衛生士会で会長も輩出している。併せて東洋女子歯科医専卒業生が1963年に設立したアポロ歯科衛生士専門学校にも触れる。

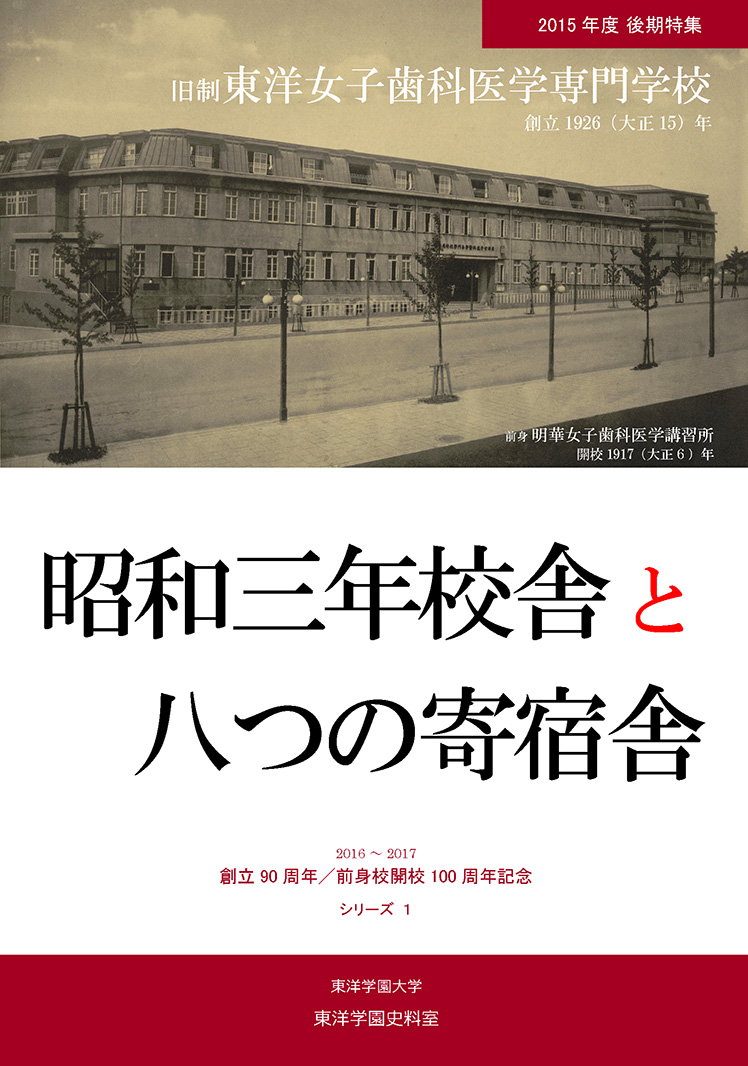

昭和三年校舎と八つの寄宿舎

2015年11月16日

旧制東洋女子歯科医学専門学校は関東大震災後の1924(大正13)年に再建した前身校(明華)の施設設備で文部大臣指定認可を得た。しかし、震災復興計画による区画整理と壱岐坂通りの新設で「校舎敷地ノ形状ヲ変更セザルベカラザルニ至リ為メニ校舎全部ノ改築ヲ余儀ナクスル事ト相成且ツ従来狭隘ヲ感ジ居リタル関係上」(校舎改築認可ノ申請 1927年)、従来の3倍の規模となる地上3階・地下1階の新校舎・付属医院・寄宿舎を建設、1928(昭和3年8月に竣工した。マンサード屋根の3階は西寮、1929年には坂上東端に独立した棟の東寮も完成。引き続き1930~31年にかけ目白郊外寮、王子に第二郊外寮を開設、目白はテニスコートなどの校外運動場、王子には付属分院が設けられた。1936年の桜寮開設前後も校舎周辺民家の借り上げ等があり、正確な実態は掴みきれない。戦時体制下の動員忌避を反映した学生増に対応し1941年に牛込寮、42年富士寮(現4号館)、44年高田寮(目白台、同仁キリスト教会女子寮ブラックマー・ホーム)が設置された。校舎をはじめ施設の多くは戦災で失われたが、目白寮、王子寮は新制短期大学に転換した戦後も供用された。

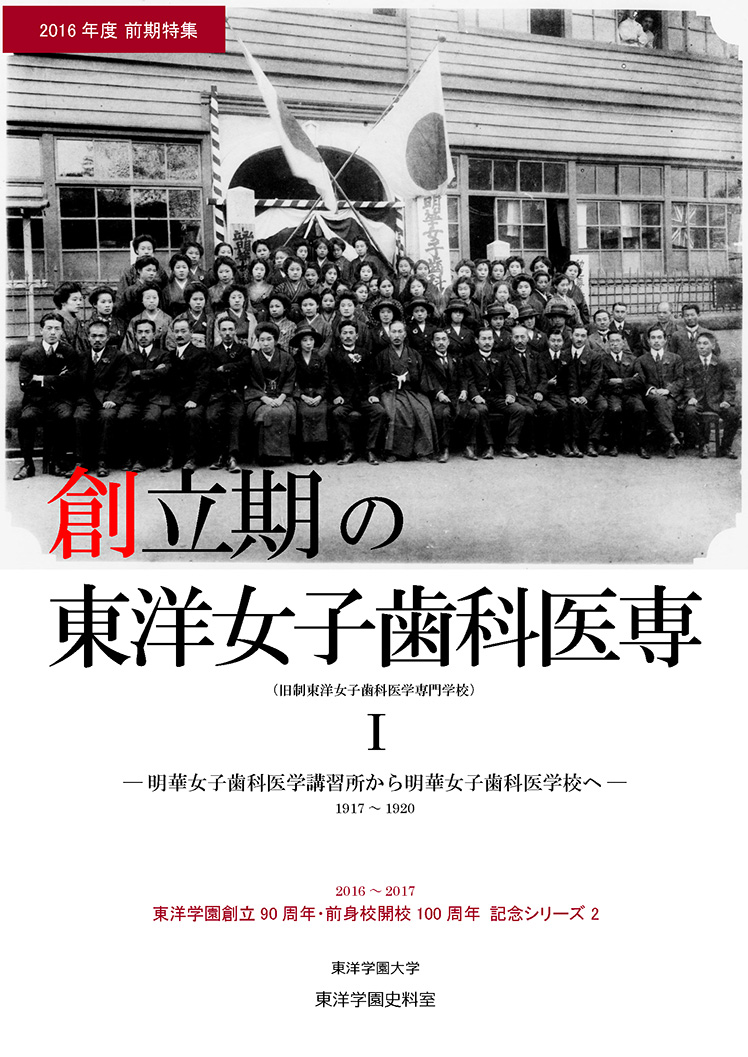

創立期の東洋女子歯科医専I ―明華女子歯科医学講習所から明華女子歯科医学校へ

2016年5月30日

女子教育は1899(明治32)年の高等女学校令以降、中等教育が普及し、次の段階である高等教育の発展を促した。大正期は第一次世界大戦の総力戦や大正自由主義を背景に女性の社会参加が進み始めた。大戦は科学戦であり、女子教育も良妻賢母主義から科学的教育の重視へと変化が生じた。1919年から1940年の間に設立された公私立専門学校65校のうち34校が女子校で、うち医歯薬系が20校を占める。明治期の私立医学校・歯科医学校は学歴を問わない開業試験受験予備校だったが、歯科教育では1903年の専門学校令と1906年の歯科医師法並びに公立私立歯科医学校指定規則(文部省令)が高等教育レベルへの向上を促した。医学教育では1918年の大学令により私立大学・単科大学の設立が認められた。本学の創立もこうした高等教育大衆化の流れの中に位置づけられ、明華女子歯科医学講習所として1917(大正6)年9月12日開校、1918年2月27日明華女子歯科医学校(各種学校)認可、1921年12月21日財団法人明華女子歯科医学専門学校設立認可、1926(大正15)年に東洋女子歯科医学専門学校と改称の上、11月4日に文部大臣の指定を得て完成する。今期は開校から3年制となる1920年までをとり上げる。

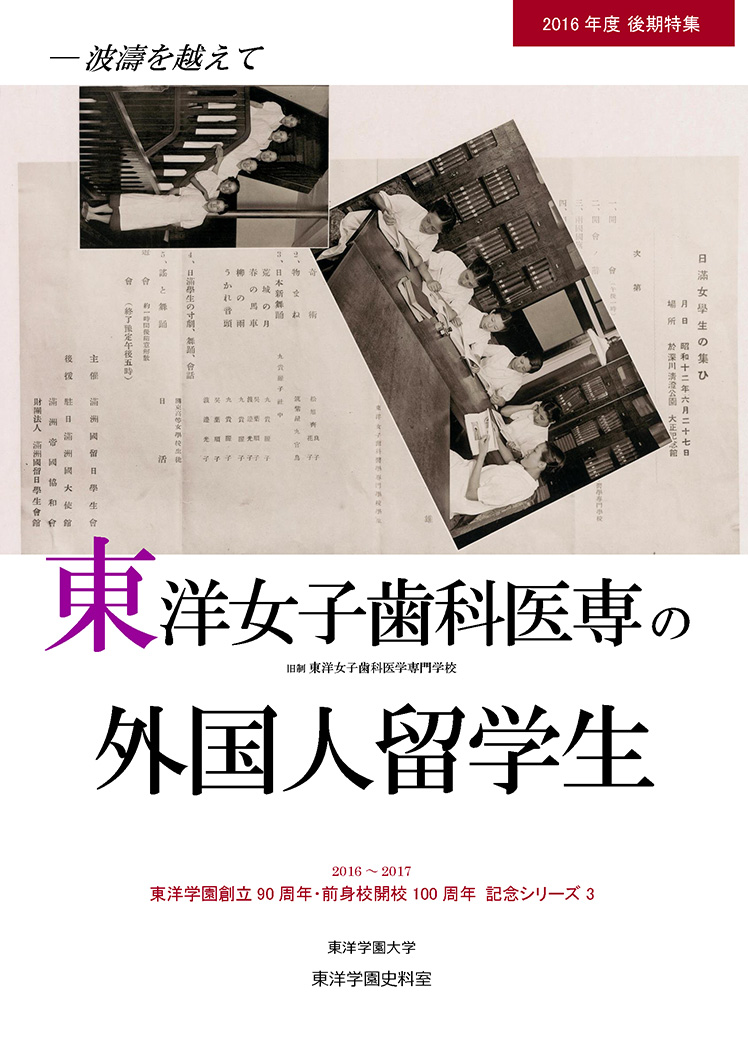

東洋女子歯科医学専門学校の外国人留学生

2016年12月19日

19世紀後半にアジアでいち早く近代国家へと舵を切った日本は周辺諸国・地域の人々が西洋文明を学ぶための安価な留学先となった。外地(植民地)出身者を含む外国人留学生の受け入れについて、官立校では1901(明治34)年に文部省直轄学校外国人特別入学規定(省令)で聴講生としての受け入れを規定し、1921(大正10)年の次官通牒で正科生の資格を認めた。東洋女子歯科医学専門学校が外国人入学規定を定めたのは1920年4月、明華女子歯科医学校と称する各種学校の段階で、初の留学生は専門学校昇格後の1924年に卒業した台湾出身2名(入学推定1921年)である。以後1947(昭和22)年までに卒業した留学生は中華民国8、満州国20、朝鮮21、台湾75、タイ9、不明(概ね台湾か)7、計140名で全卒業生約2,800名の5%を占め,最大の台湾は資格に直結した実学志向が窺われる。留学生のピークは1935~37年入学者の各23・27・22%、卒業時1939~41年に各14・13・15%である。1934年の校友会誌は基隆及び台中で開業した台湾出身29年卒2名を,35年には北京で開業した朝鮮出身26年卒1名をグラフページで取り上げ、その活躍を報じるなど、留学生受け入れに積極的な姿勢が窺える。国内のみで入学定員を満たすのは戦時体制が強まる1940年以降となる。

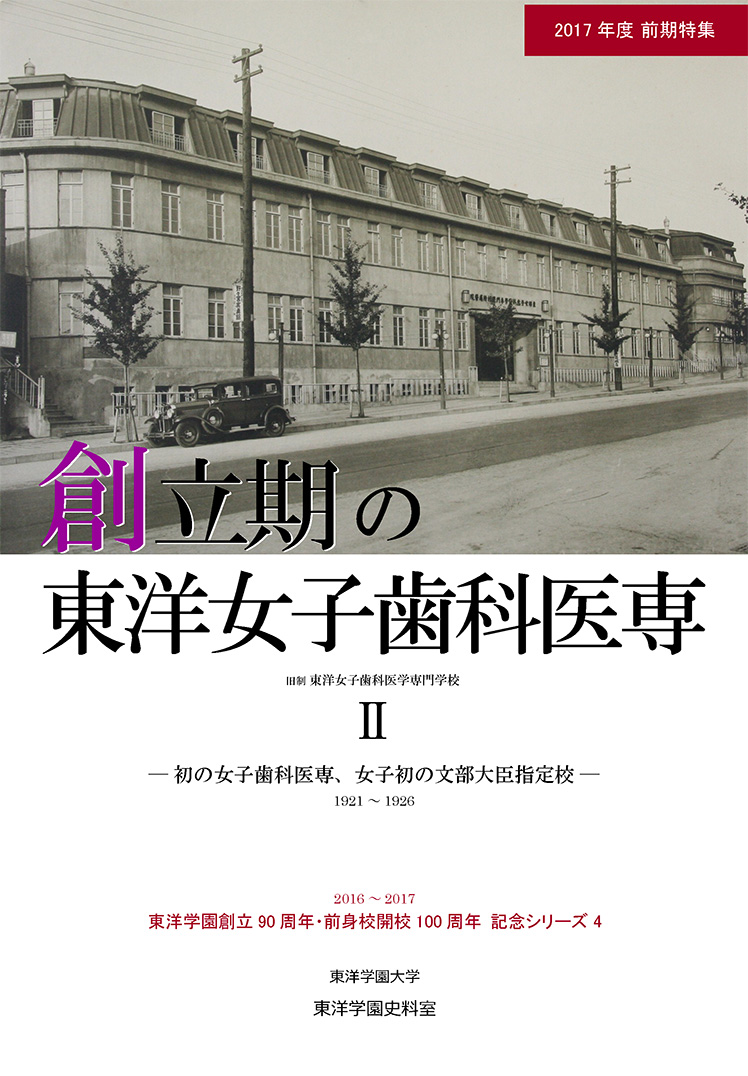

創立期の東洋女子歯科医専II ―初の女子歯科医専、女子初の文部大臣指定校

2017年5月22日

本学の創立は大正期高等教育の大衆化と女子教育普及の流れの中に位置づけられる。前身校明華の1917年から1920年までをとり上げたI期に続き、II期は高等教育機関としての1921(大正10)年12月21日付財団法人明華女子歯科医学専門学校設立認可から、1926(同15)年10月の「東洋女子」名称変更を経て11月4日付文部大臣指定で完成するまでを扱う。公文書(認可申請書)を縦糸に、学校当局とこれに対立する学生・父兄、文部省・同省歯科医師試験付属病院の動向を横糸に記述しつつ、I期から引き続き同時期の学生像を紹介する。この間に関東大震災があり、前後に同盟休校を主戦術とする学生運動(学校騒動)が発生した。学生の目的は校長排斥であり、二度目は指定促進運動としての排斥である。その結果、宇田尚が組織する明華女歯後援会が「次を引きうける理事団」となって経営を引き継ぎ、指定を得た東洋女子歯科医学専門学校卒業生はその卒業を以って(検定免除で)歯科医師免許を交付されることになった。以後、本学は歯科教育における女子初の専門学校、指定校を謳い、この事実が医学教育の中心本郷にある地の利、施設設備の充実と併せ、学生募集で有利に働いた。

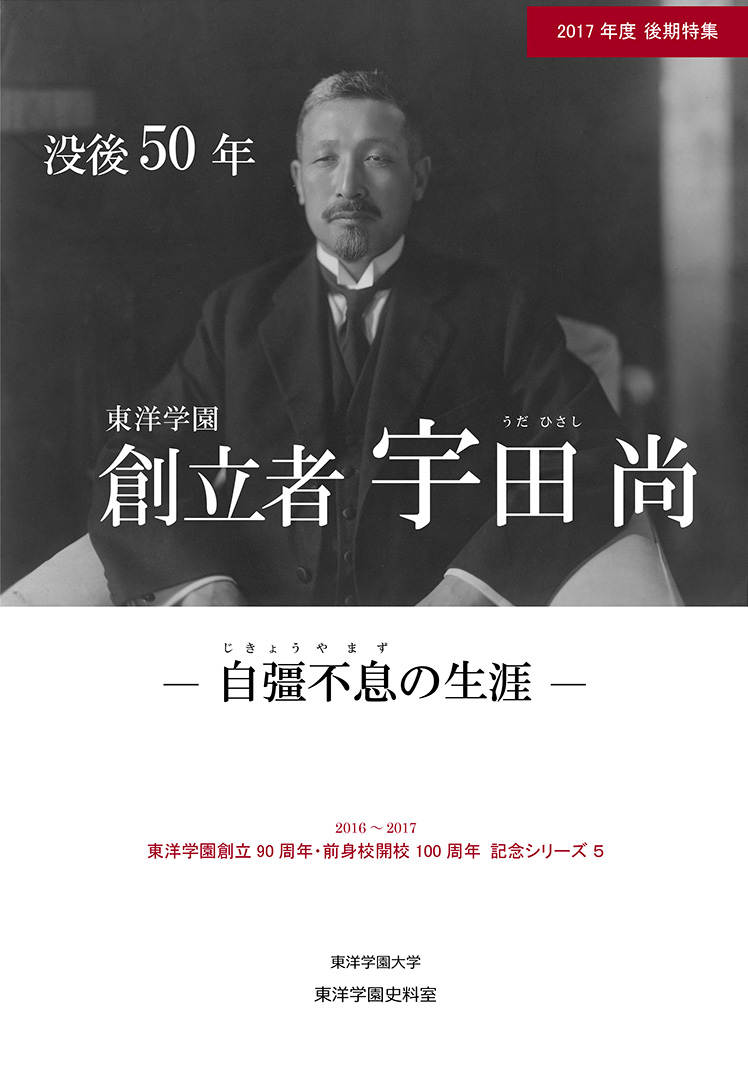

没後50年 東洋学園創立者 宇田尚 ―自彊不息の生涯

2017年12月11日

宇田尚(1881~1968)は教育家であるとともに企業経営、斯文会(湯島聖堂)、北京臨時政府教育部など多方面で活動した。旧歯科医師法に基づく1926(大正15)年11月4日の文部大臣指定が東洋学園の創立であるが、それ以前に前身校が9年存在した。このような経緯上、生前に創立者を自称したことのない宇田尚がなぜ、「創立者」たり得たのか。戦後、理事長・学長を務めた長女の馬渡房によれば、宇田尚の生涯とは不屈の精神で難事を克服し続けた、建学の精神「自彊息まず」そのものだった。不遇とも言える境地から這い上がってきた宇田尚は、旧制第一高等学校倫理学教授の実父宇田廉平が唱えた儒教的武士道に基づく実践躬行の精神を継承し、「科学教育を女性に施すに徳操の練磨を基」とする方針で臨み、それが昭和戦前・戦中期の社会に歓迎された。紛争が続いた前身校の校風を刷新し、宇田校長の東洋女子歯科医学専門学校は組織的統制と家庭的暖かさを兼ね備え、立地の良さも活かして先行競合校を圧倒し、経営的成功を収めた。敗戦によって宇田尚が拠った思想と国家観は否定され、事業も全て灰燼に帰したが、教育事業は宇田愛夫人、馬渡一得・房夫妻、愛知揆一・富(次女)夫妻ら後継者が新制東洋女子短期大学英語科として再興し、その過程で宇田尚は次第に創立者として位置づけられ、没後確定したのである。

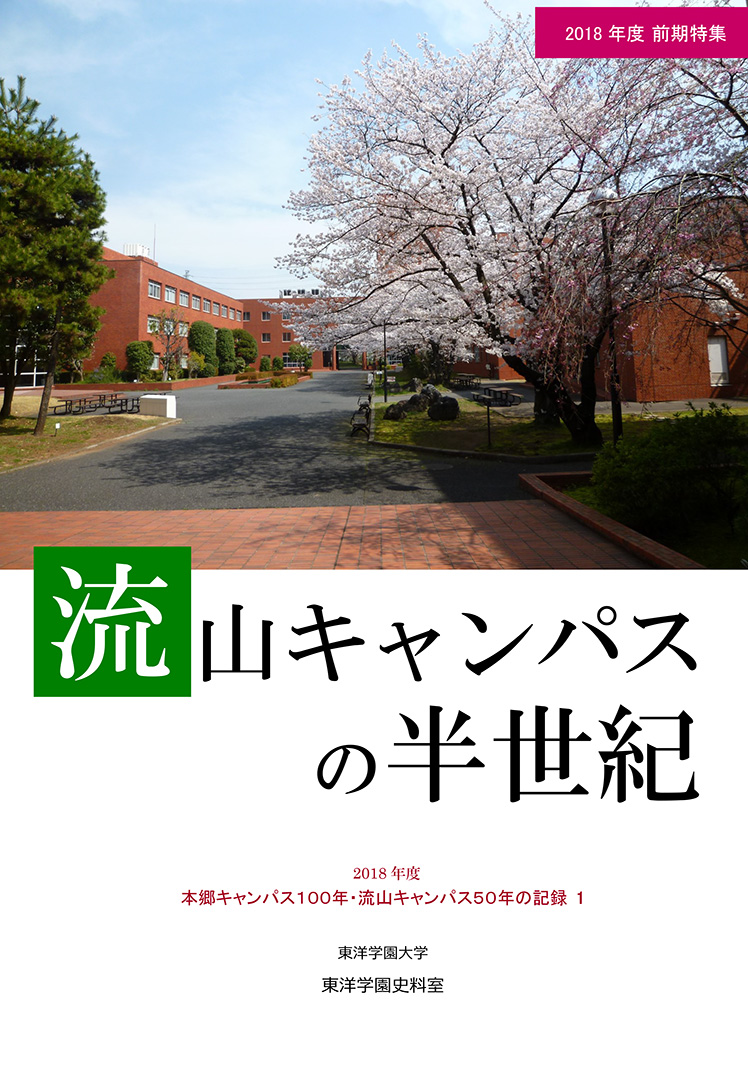

流山キャンパスの半世紀

2018年5月28日

2017(平成29)年9月7日、流山キャンパス(千葉県流山市鰭ヶ崎)は開設50周年を迎えた。1967(昭和42)年に東洋女子短期大学流山校舎として竣工式を挙行して以来、同キャンパスは時代の流れに沿って利用形態をさまざまに変え、施設設備を拡充しながら半世紀の時を刻んだ。この50年は流山市の市制50年と重なり、地域は農村から郊外住宅地へと変貌を遂げた。空襲で被災した旧制末期の本学は千葉県津田沼の旧軍施設で教育を継続して新制大学を目指した経緯がある(1946~1950)。資金不足で同地を退去し、短期大学(文京区本郷)として認可を得て以来、大学設置基準を満たす校地確保は大きな課題となった。流山キャンパスは四年制大学を実現する文字通りの地盤となり、1992(平成4)年に開学した東洋学園大学は2006年まで同地を所在地とした。その後、都心一極集中に向かう流れの中で郊外キャンパスの経営的不利を看過できなくなった本学は2014年度より都心集約策を進め、2018年3月に全学部本郷キャンパス移転を完了した。流山キャンパスの一部松戸市側は運動施設として存続し、「総合運動場」として開設した原点に立ち返った。

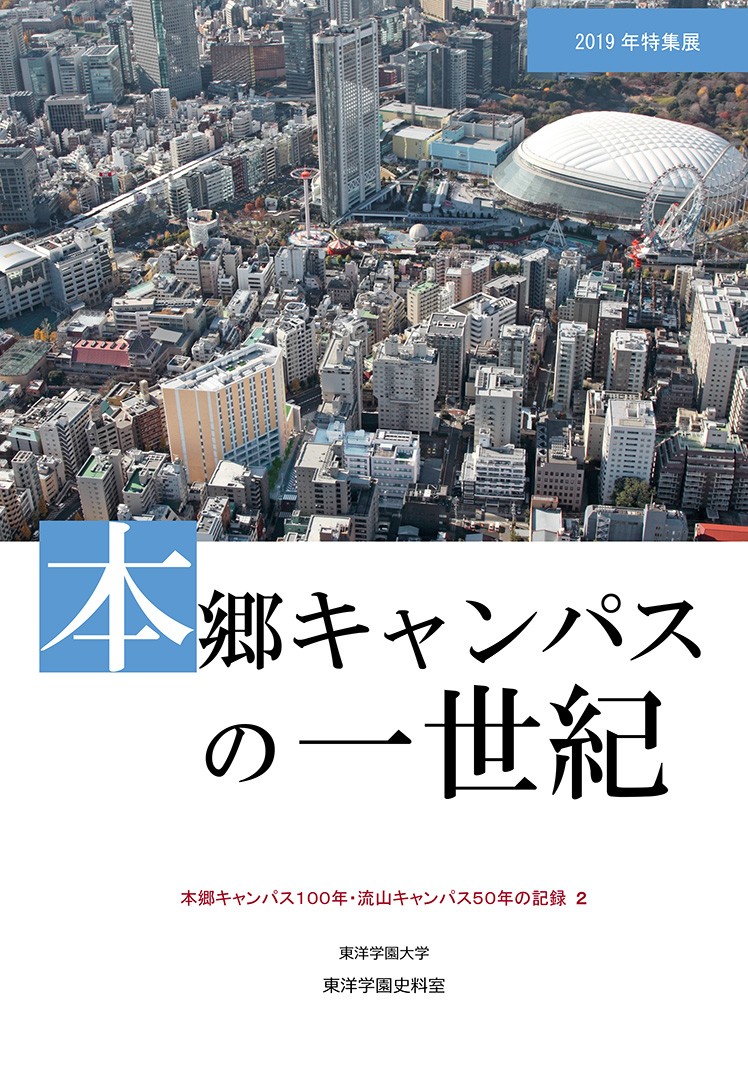

本郷キャンパスの一世紀

2019年3月22日

2019(平成31)年3月に本郷キャンパスは開設百周年を迎えた。文部大臣指定を根拠とする1926(大正15)年11月4日の旧制東洋女子歯科医学専門学校創立から93年での百周年は矛盾するが、経営主体の異なる前身校が本郷区田町で1917年9月に開校し、1919年3月に同区元町(現在地)で初の本格的校舎を建設した史実に基づく。それ以前の当地には私立習性尋常高等小学校があり、その校舎を借りて夜間は大杉栄がエスペラント語学校を営んでいた。さらに遡れば1872年に津和野から上京した森林太郎(鷗外)がドイツ語を学んだ進文学社(舎)も至近にあったと推測される。本学校地となってからは関東大震災と第二次世界大戦で二度とも全焼する被害があった。施設は初代校舎(1919~1923)、震災復旧校舎(1924~1928)、「白亜の殿堂」と称され空襲で失われた校舎・寄宿舎(1928~1945)、戦災復旧校舎(1948~1961)、陶片壁画「フェニックス・モザイク」で彩られた初のRC造1~3号館(1961~2005)、高層建築の新1号館(2007~)と変遷し、この間に4号館(1985)、5号館(2002)を建設した。2018年に千葉県の流山キャンパスを閉鎖して3学部を本郷に集約、大学院を含む都心一貫教育を提供する場として機能している。

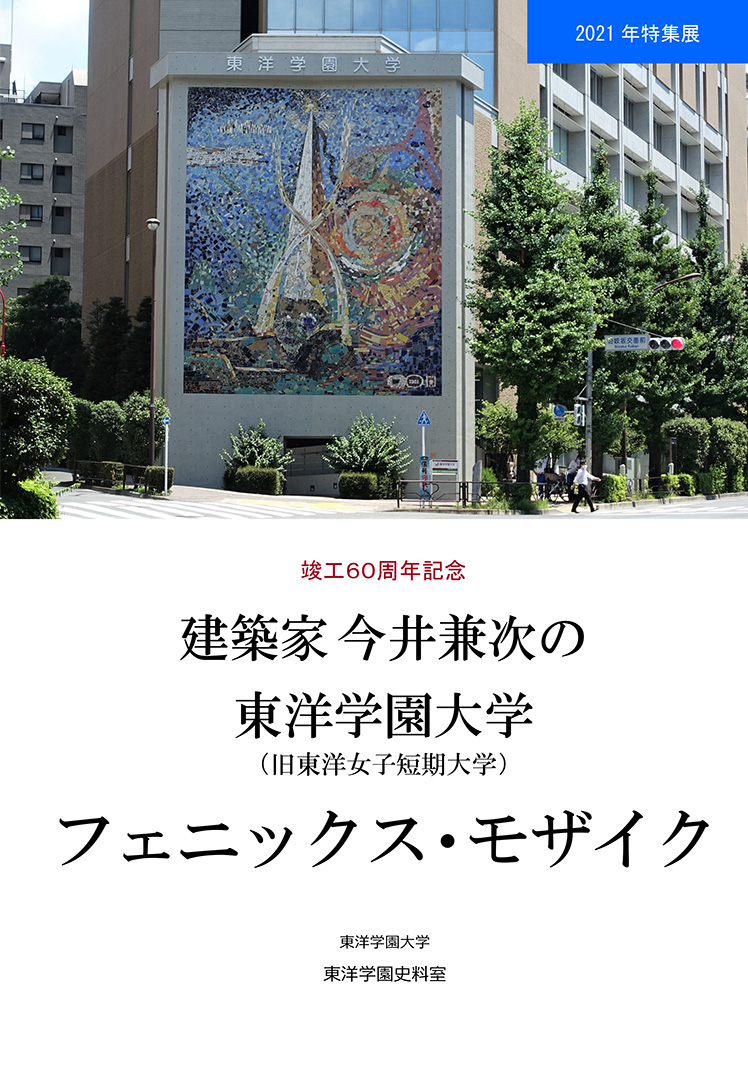

建築家・今井兼次の東洋学園大学(東洋女子短期大学)フェニックス・モザイク

2021年11月18日

本郷通りと白山通りを東西に結ぶ壱岐坂通りに面して東洋学園大学1号館正面西壁に陶片大壁画フェニックス・モザイク「岩間がくれの菫花」がある。この作品は1961(昭和36)年2月7日竣工の東洋女子短期大学新校舎第1期建設工事で完成し、2021(令和3)年に60周年を迎えた。デザインと制作指導は建築家の今井兼次(1895~1987)である。1・2号館を繋ぐ屋上階段南面に「永遠の友情」、同北面に「芽生えから開花」と「思い出の四季」があり、1964年1月23日竣工の第3期工事で東南壁に「繁栄の樹」を加えた計5作品で構成されていたが、2005年に現1号館建設のため「岩間がくれの菫花」以外の4作品は保存用断片を残して失われた。本展では今井家が所蔵する今井兼次の構想スケッチ、本学所蔵の解体作品断片と当時の資料によって作品全体の構成、制作の経緯、その後の本学に与えた影響を振り返る。作者がフェニックス・モザイクと名づけた陶片モザイクで装飾される建築は本学を含め全国に5ヶ所あり、今井兼次の建築と本学作品への理解がより深まるよう、これらの作品群も俯瞰する。「女子教育の校舎にふさわしい主題として捧げられた」(今井)「岩間がくれの菫花」は今日なお、女子短期大学と共学四年制大学の隔たりを超え、普遍的な輝きを放ち続けている。