本郷キャンパス1号館

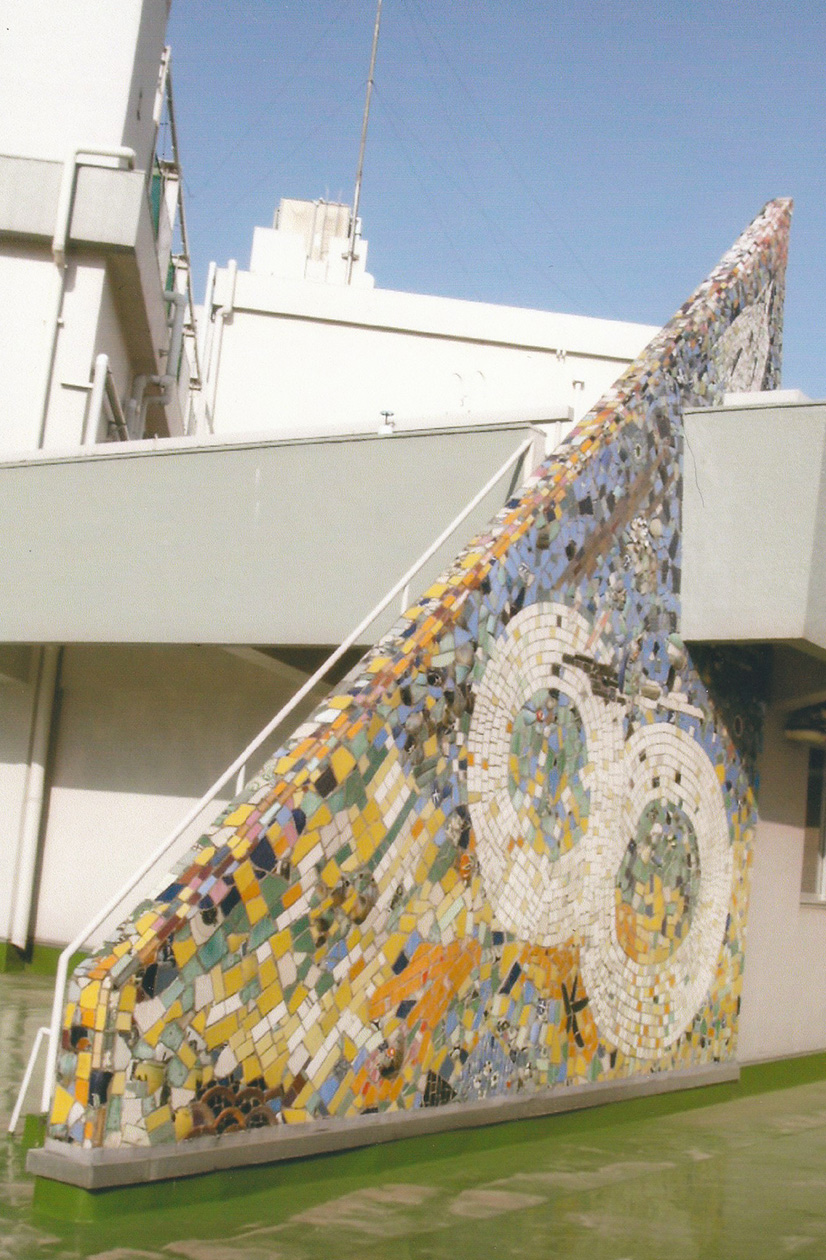

フェニックス・モザイク「岩間がくれの菫花」

(今井兼次 作)

She dwelt among the untrodden ways

Beside the springs of Dove;

A maid whom there were none to praise,

And very few to love:

A violet by a mossy stone

Half hidden from the eye !

― Fair as a star, when only one

Is shining in the sky.

She lived unknown, and few could know

When Lucy ceased to be;

But she is in her grave, and, oh,

The difference to me !

The Complete Poetical Works of William Wordsworth LONDON: MACMILLAN 1888

西壁のモザイクは、この詩の形象化であって、その一節にある「苔むした岩間の菫の花」を基調として、これに星を対応させ、詩的に交錯した2本の線でこれを結ぶという考えに基づいています。右の方は太陽で、私がかつて北欧のロダンといわれるカール・ミレスのアトリエを尋ねた時に、その入口に「太陽の輝く間、私をして働かしめよ」と書いてあったことに感動し、太陽の永久性を伴奏としてこれに配置しました。

また、屋上の南側は2羽の鳩と無限大の記号とをもって限りない友情を表わし、北側は「芽ばえ」から成長開花を意味しています。

南側東端壁のモザイクは、樹根を大地に力強く張り、更に蒼穹にその枝を無限に拡げる ―強烈な生きる力の創造と繁栄を表現しました。

材料には、せとかけ、タイルなどを用いました。これは、世の中に役に立たない捨てられてしまうようなものでも、一つ一つを拾いあげて、そのところを得させるなら全体としてみれば美しく、それぞれ役に立っていくものである。貧しい材料で、もっとも高価な内容、価値あるものを作りたい。どんな小さな粗末なものでも、おろそかに考えず、その一つ一つの心を尊び、大切にその存在を認め合うことこそ、この世で大切なことであるという精神をこめてつくり上げました。

今井兼次

東洋女子短期大学・東洋学園大学『学生便覧』1963年より掲載 ※1964年改稿

1961年完成直後の「永遠の友情」。永遠を意味する無限大マークと先端部に蒼穹を目指す鳥。小さな鳥も散りばめられています。 写真提供:竹内成志

「永遠の友情」全景

「思い出の四季」と階段部「芽生えから開花」

「芽生えから開花」先端部

1964年追加作「繁栄の樹」

陶片壁画「フェニックス・モザイク」は東洋女子短期大学開学10周年記念事業として旧1号館を建設した際、学園のシンボルとして制作されました。デザインと制作指導は建築家で早稲田大学理工学部・大学院教授(当時)の今井兼次、竣工は1961(昭和36)年2月です。

「岩間がくれの菫花」のほか屋上に「永遠の友情」、「芽生えから開花」、「思い出の四季」を配し、1964年竣工の旧2号館東端南壁面に「繁栄の樹」を加えた総称がフェニックス・モザイクです。大多喜町役場庁舎から始まり、本学、「糸車の幻想」(大阪)、日本26聖人殉教記念館・聖フィリッポ教会(長崎)、桃華楽堂(皇居)を飾るモザイク壁画5連作の総称でもあります。

フェニックス・モザイクとは、不要となった日用雑器を「デザインのなかに再生させ」、「個々の陶片が全体の造形美のために支えあっている様相」を、「調和と統一のなかに営まれる社会の共同体に於ける善意の結合」*として表現する技法を示す造語です。壁画にはタイル、信楽の火鉢、有田などの陶器、学生らが持ち寄った雑器が巧みに組み合わされました。後者以外は長崎などの他作品と共通する部材が見られます。

具象としてのフェニックス(不死鳥)は「永遠の友情」尖端に描かれました。「岩間がくれの菫花」には夜空に光る星にも劣らない、地上で人知れず咲く小さな美しいすみれの花に当時の本学が仮託されています。すみれの花がどこにあるか、探してみて下さい。

1964年に古関吉雄(明治大学教授/国文学、後に本学非常勤講師)が作詞した短大「学生歌」には「岩間がくれの菫花」とそのモチーフとなったW.ワーズワース『ルーシー詩篇』が詠み込まれ、同年から始まった学生祭は1966年第3回でフェニックス祭と命名されました。

「岩間がくれの菫花」は創立80周年を期して2007年に竣工した現1号館に継承され、同年度の文京区・文の京(ふみのみやこ)都市景観賞「景観創造賞」を受賞しました。現存しない本学4作品の断片は東洋学園史料室、多治見市モザイクタイルミュージアムなどに保存されています。

*今井兼次「秘話随想 ―長崎・日本二十六聖人記念館の建設 フェニックス・モザイクの命名」 『早稲田学報』1963年1月号(抜粋)

「岩間がくれの菫花」星とすみれのクローズアップ。

「岩間がくれの菫花」 割った火鉢の文様。

日本26聖人殉教記念館「信徳の壁」に同じ火鉢が使われています。

本学に集積されたタイルと火鉢。

写真提供:竹内成志

IMAIと羊で未年(1895)生まれの今井兼次、T.T.は助手の竹内成志(後に多摩美術大学教授)と田中昇(洋画家)のイニシャル。

今井兼次(1895~1987) 建築家 早稲田大学名誉教授 日本芸術院会員

代表作に早稲田大学図書館(現 會津八一記念博物館)、同大演劇博物館、旧根津美術館、碌山美術館(安曇野)、大隈記念館(佐賀)、フェニックス・モザイクシリーズの千葉県大多喜町役場庁舎(日本建築学会作品賞)、日本26聖人殉教記念館・聖フィリッポ教会(長崎 日本建築学会作品賞)、桃華楽堂(皇居 香淳皇后還暦記念音楽ホール 日本芸術院賞、BCS賞)など。アントニオ・ガウディを日本に紹介した功績でスペインよりアルフォンソ十世賢王勲章受章。帝国美術学校(現 武蔵野美術大学)、多摩帝国美術学校(現 多摩美術大学)の設立にも参加した。

オリジナルの旧校舎と「岩間がくれの菫花」、屋上に「永遠の友情」先端部、右(坂上)壁面に街路樹で半ば隠れた「繁栄の樹」。東洋女子短期大学 1980年代

今井兼次のテキストと写真の複製、転載はご遠慮下さい。