お知らせ

デンマークの教育と環境意識の高さを実感。古屋ゼミ・坂本ゼミ合同デンマーク合宿の様子

2017/09/19

8/31(木)~9/7(木)、グローバル・コミュニケーション学科の「国際環境協力ゼミ」(古屋力教授)と英語コミュニケーション学科の「児童英語教育ゼミ」(坂本ひとみ教授)がデンマーク・スウェーデンの北欧2か国でゼミ合宿を実施。

ゼミに所属する3、4年生16名と古屋教授、坂本教授が参加しました。

合宿の模様を、学生の撮影した写真とともにご紹介します。

世界的な童話作家・アンデルセンが生まれた地でもあるデンマークは、近年“世界一幸福な国”とも言われ、小学校から大学までの教育費が無償、再生可能エネルギーの活用など教育や環境に対する意識の高さでも知られています。

学生たちは事前学習でそれぞれの研究テーマについてプレゼンテーションするなどフィールドワークの準備を行い、現地での合宿に臨みました。

一行は8/31(木)に成田を出発、バンコク経由でデンマークの首都・コペンハーゲンへ。

9/1(金)は自由行動でコペンハーゲン市内を散策しました。

また、夜にはデンマーク在住の環境活動家ステファン・スズキ氏と会食。

デンマークの文化や社会、人々の気質について、現地で暮らす立場からお話しいただき、学生たちも積極的に質問をしながらデンマークについて学びました。

ステファン・スズキ氏(写真中央)

翌9/2(土)にはアンデルセンの故郷であるオーデンセへ。

児童英語教育を学ぶ坂本ゼミが主体となり、アンデルセン公園の広場で青空教室を開催。

童話『はだかの王様』についてのワークショップを行い、この物語が持つ現代的なメッセージについて皆で考えました。

その後、アンデルセンが幼少期に暮らした家や博物館、コペンハーゲンとはひと味違った可愛らしい雰囲気の街並みを見学しました。

青空教室の様子

アンデルセンゆかりの家を見学

9/3(日)は、隣国であるスウェーデンのマルメを訪問。

コペンハーゲンとマルメをつなぐオーレスン橋から再生可能エネルギーの取り組みとして注目されている洋上風力発電の様子を見学したほか、レンガ造りのマルメ城や併設の博物館を見学したり、城内のレストランで甘いジャムが添えられたミートボールなどの伝統料理を味わったりと、現地の文化に触れ、北欧2か国間の異文化比較体験をしました。

水面にたくさんの風車が並ぶ、洋上風力発電の様子。

また、日曜日でほとんどのお店が閉まっている街を目の当たりにしたことも、日本との文化差を感じる良い機会となり、学生たちにとって新鮮な体験となったようです。

9/4(月)と5(火)は、合宿のハイライトである「ロラン島 教育+環境見学・研修」を実施。

現地在住のニールセン北村朋子氏の案内で、風力発電をはじめとする再生可能エネルギーを活かし、自然エネルギー100%、エネルギー自給率600%を達成している驚異の島・ロラン島のさまざまな取り組みを見学しました。2050年までに電力、熱、輸送のすべてのエネルギー部門で化石燃料から脱却するという、野心的なエネルギー政策を掲げている世界有数の環境先進国デンマークの最前線を見学しました。

9/4(月)は、まず森の中で幼児教育や保育を行う「森の幼稚園」を訪問。

「森の幼稚園」は、デンマークのある母親が始めたと言われる“自然の中で子供を育てる” 保育や幼児教育のスタイルで、現在ではドイツや日本にも広まっています。

子どもたちは広い森の中で自由に遊びながら、自分で考える力、自己責任、友人と協力するスキルを身につけていきます。

学生たちは子供たちと楽しく触れ合いながら、事務室以外の園舎がなく、雨でも雪でも野外で保育を行い、遊具や教材もほとんどが木の枝や動物の骨など自然に存在するものを使用する幼稚園の教育に感動していました。

子どもと遊ぶ学生たち

その後はオーガニック農業を行っている「クヌセンルン農園」で、伝統的な手法で作られたチーズなどのランチを味わい、豚舎などの施設を見学しながら、生物多様性に焦点を当てたオーガニック農業について学びました。

クヌセンルン農園のチーズと、広々とした豚舎

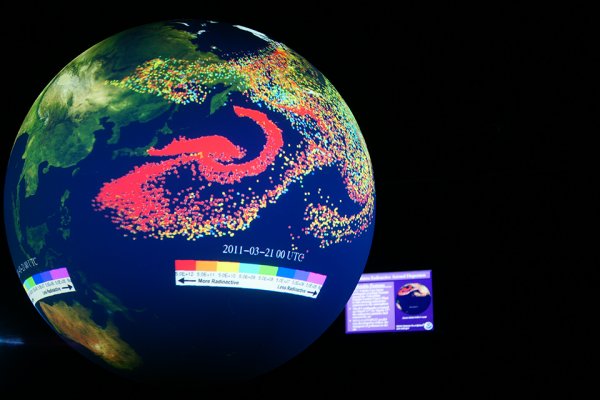

午後は地球規模の気候変動をシミュレートできる地球儀がある「ヴィジュアル気候センター」を訪問しました。

東日本大震災時の津波や福島第一原発事故後の大気の動きのシミュレーションを見せていただき、津波や放射能がどこで発生しどのように広がったかを地球規模で目の当たりにした学生からは、「衝撃的だった」という感想が。

環境問題や気象問題が「他人ごとではない」ことを改めて強く感じる機会となったようです。

さらにこの日は風力発電施設で巨大な風車の様子を見学して再生可能エネルギーについて学んだりと、中身の濃い一日となりました。

ロラン島滞在2日目となった9/5(火)は、フォルケスコーレ(日本の小中学校にあたる義務教育の学校)、リサイクルセンター、藁を使った地域暖房施設の3か所を見学。

フォルケスコーレでは、デンマークの人たちが大切にしている『ヒュッゲ』(快適さ、リラックスできる時間や空間、幸福感)について、子どもたちの意見を聞くことができました。

フォルケスコーレでの授業風景

さらに、「リサイクルセンター」では、デンマークの人々のゴミ分別・リサイクルに対する意識の高さについて学び、藁を燃やしたエネルギーを地域の家庭やホテルに送り、暖房として使用する「地域暖房施設」では、工場の近代的なシステムやデンマークならではのエネルギー施策について学ぶことができました。

ドライブスルー方式でリサイクル品を持ち込めるリサイクルセンター

写真中央は今回ロラン島を案内いただいたニールセン北村朋子氏

燃料である藁の塊が並ぶ、地域暖房施設の内部

今回の合宿で学生幹事を務めた英語コミュニケーション学科4年の下村義和さん(児童英語教育ゼミ)は、「デンマークの子どもたちの素直で純粋な様子に驚きました。『森の幼稚園』で大人(先生)と子ども(園児)が対等に意見を言い合っている様子や、フォルケスコーレで『日本ではいじめが問題だけれど、なぜデンマークにはいじめがないのか』という質問に対して子どもたちから『僕たちは周りを思いやっているから、そんなことはしないんだよ』と言われたことが印象に残っています。初日にステファン・スズキ氏から聞いた『デンマーク人の心の底には愛がある』という言葉を思い出し、デンマーク人の心や文化、教育のすばらしさを感じました」と話してくれました。

各学生が現地の人々や旅行者と積極的に交流し視野を広げた

また、2つのゼミが合同で合宿を行ったことについては「国際環境協力ゼミと一緒だったことで、環境やエネルギー問題について学べたのも面白かったです。資源の問題に取り組むことで戦争の原因を減らすことができるなど、自分が児童英語教育ゼミで学んでいる平和教育と環境問題のつながりについての発見も多く、合同で開催した意味を感じる合宿になりました」(下村さん)と、普段の授業では得られない経験を通じて仲間との絆を深め、視野を大きく広げる機会となったようです。