Academic Life & Research

教育・研究

中国・浙江旅游職業学院の学生が日本文化を体験!7日間の「TOGAKU日本文化体験演習」開催報告

2024.11.14

10/9(水)から10/15(火)にかけて、中国・浙江旅游職業学院との「TOGAKU日本文化体験演習」プログラムを初開催しました。

浙江旅游職業学院と本学は2015年から協定を結んでおり、例年12月には「鑑真杯 中国語スピーチコンテスト」を共催、コロナでもオンライン交流イベントを実施するなど、長年にわたり交流を続けてきました。

今回は浙江旅游職業学院の旅游日本語学科に在籍する学生8名と教員が来日。

本学での日本文化体験を通じて、学生間の国際交流がさらに深まりました。

以下、各プログラムの様子を紹介します。

ウェルカムパーティー

初日の10/9(水)には、Global Loungeにてウェルカムパーティーを開催。

開会の辞を述べる辻中豊学長

辻中学長とグローバル・コミュニケーション学部の成寅教授が歓迎の挨拶を行いました。

成教授は、孔子の言葉「 朋(とも)有り、遠方より来たる、 亦(また)楽しからずや」を引用し、遠くからの訪問を喜びとともに歓迎しました。

続いて現代経営学部の李新建教授が乾杯の音頭をとり、「この1週間、自分の目で、肌で、日本の文化を立体的に体験する貴重な時間にしてほしい」と、浙江旅游職業学院の学生たちにエールを送りました。

在学生も参加し、和やかなパーティーとなりました。

授業を通じた交流

10/10(木)と10/15(火)には、授業を通じた交流が行われました。

授業見学「ビジネスの見方」(馮晏准教授)

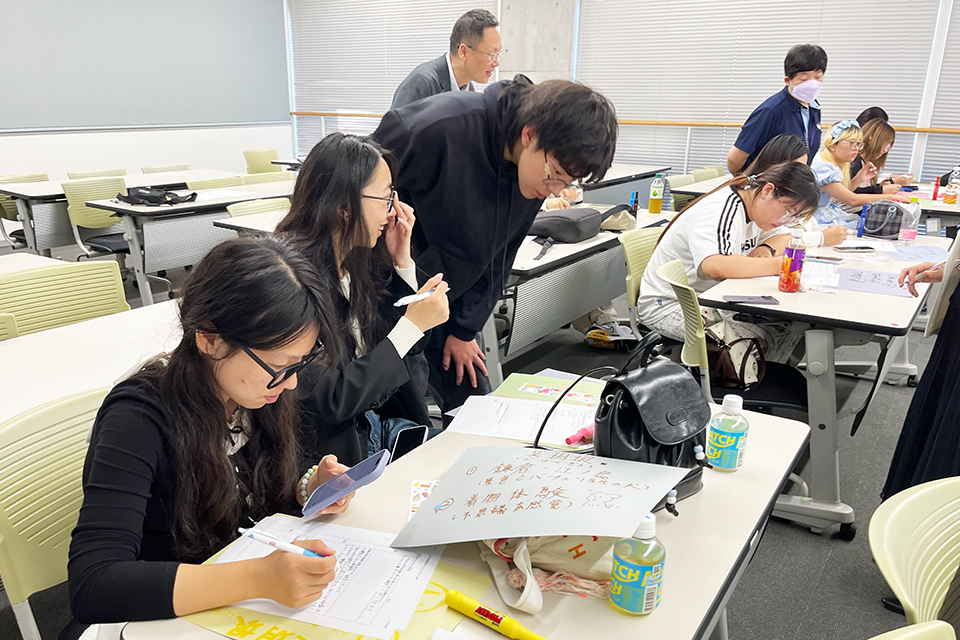

現代経営学部1年生の必修授業「ビジネスの見方」に参加。

「ディズニーランドの経営」をテーマに、グループディスカッションが行われました。

中国語・日本語が話せる学生たちが積極的にサポートに入り、活発な意見交換が行われました。

「課題についてだけでなく、いろいろな話ができて楽しかった」との感想も聞かれ、言葉の壁を越えて交流を深める場になったようです。

メモを取りながら意見をまとめる学生たち

「日本語特別講座」(山本博子准教授)

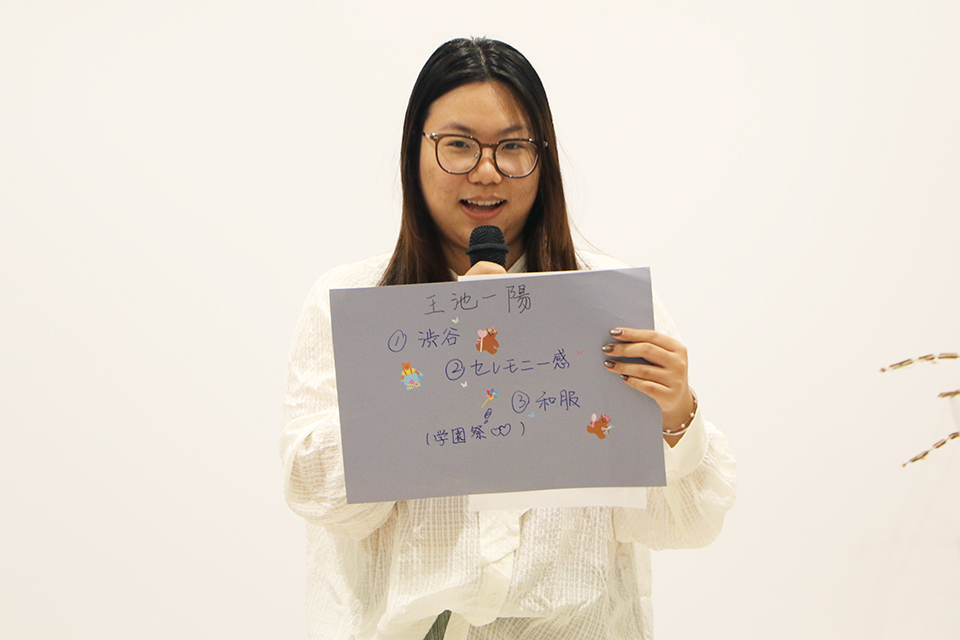

プログラムの振り返りとして、これまでの体験を日本語で色画用紙1枚にまとめました。

日本語とイラストで思い出をまとめる

グローバル・コミュニケーション学部の4年生が参加し、アドバイスを提供。

アドバイスをするグローバル・コミュニケーション学部の学生(左から3人目)

完成した作品は、修了式での日本語プレゼンテーションの際に使用されました。

課外での文化体験

授業以外にも多彩な文化体験が用意されました。

10/9(水)の昼休みには、中国語のLounge Timeを開催し、在学生と交流。

中国語学習者であるインターンのMaymonaも参加し、和やかなひと時となりました。

インターンのMaymonaは中国語も学習中(右から2人目)

多くの参加者でにぎわう中国語Lounge Time

また、午後には草月流一級師範理事である胡興智先生(上智大学講師)の指導の下、華道体験が行われました。

花と向き合い真剣にいける学生たち

完成した生け花の作品は、Global Loungeに飾られました。

完成した生け花の作品は、Global Loungeに飾られました。

浅草にて

加えて10/12(土)には本学の学園祭にも参加し、茶道同好会と共に日本の茶道を体験。

お抹茶をたてる作法を習う学生

初めての学園祭に浙江旅游職業学院の学生たちは、「とても楽しかった」と笑顔で感想を述べていました。

修了式

プログラムの最終日となる10/15(火)には、修了式が行われました。

愛知太郎理事長の挨拶に続いて、辻中学長より参加した学生一人ひとりに修了証が授与されました。

閉会の辞を述べる愛知理事長

辻中学長より修了証が手渡された

浙江旅游職業学院からの引率の楊越先生はこの一週間のプログラムへの感謝を述べ、「今後もこのような交流を通して、さらにお互いの理解を深めてゆきたい」と語りました。

楊越先生

その後、学生たちは「日本語特別講座」の授業で作成した資料を使い、日本語でのプレゼンテーションを行いました。

プレゼンをする学生

強く印象に残った思い出として、多くの学生が学園祭や、浅草観光での着物体験、授業で得た学びを挙げていました。

また、グローバル・コミュニケーション学部4年生の郭嘉宝さんと人間科学部4年生の佐々木佳菜さんが登壇し、交流の思い出を振り返りました。

感謝の言葉を述べる佐々木さん(右)と通訳を担当した大学院生(左)

佐々木さんは、「中国の方々の優しさや温かさに触れ、素敵な体験をありがとうございました。次は私が中国に行きます」と決意表明し、感謝の気持ちを述べました。

今回のプログラムを通じて、学生たちは言葉の壁を越えて交流を深め、異文化理解を深める貴重な体験ができました。

今後も、こうした国際交流が両校の架け橋となり、さらなる発展が期待されます。