Academic Life & Research

教育・研究

[現代経営研究会]第2回は、寿司ロボットで知られる鈴茂器工の代表に学ぶ「進化と深化」の経営戦略

2025.11.10

さまざまな業界・企業の経営者をお招きし、現代社会を読み解くヒントを学ぶ「現代経営研究会」。

第18期となる今期は、「進化と深化」を年間テーマとし、全5回すべて対面・オンラインでの併催を予定しています。

鈴茂器工株式会社 代表取締役社長の谷口徹氏

10/29(水)には第2回講演が行われ、講師として鈴茂器工株式会社 代表取締役社長の谷口徹氏が登壇。「食品機械メーカーが取り組む『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ』 」という演題でお話いただきました。

鈴茂器工は、寿司用のシャリ玉を作るロボットや、ご飯盛付けロボット、おむすび製造ラインなど、「米飯」の加工にまつわる機械を中心に開発しているグローバルニッチトップなメーカーです。

厨房の機器からホールのシステムまで、飲食店を中心に多くの店舗で活用されています。

谷口氏は冒頭、自身の経歴について紹介。証券会社で働いたのち、企業経営に携わるべくキャリアチェンジし、パルコなど数社の事業会社を経て鈴茂器工の経営に参画することになったそうです。

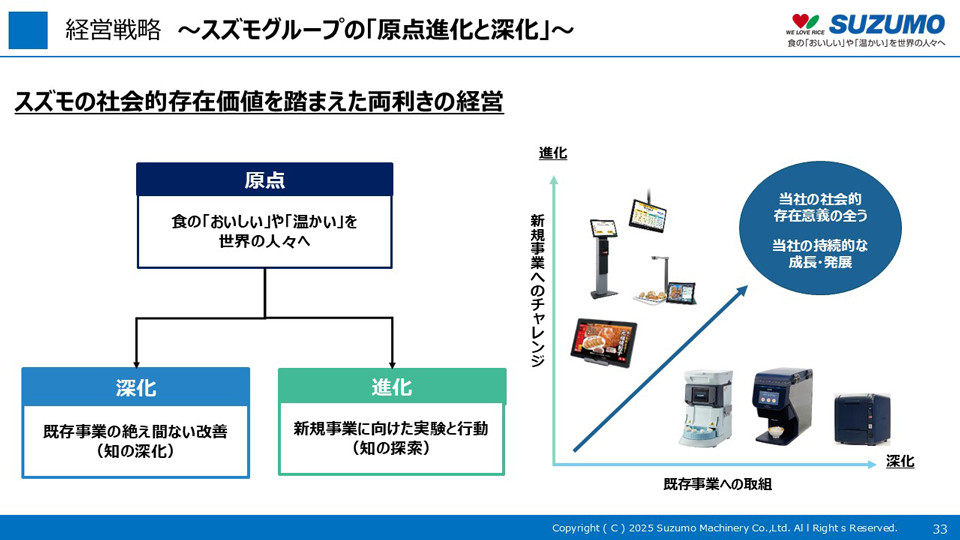

企業経営にあたっては、常に「原点進化」を大切にしてきたとのこと。「原点進化」とは、企業の原点を知る「原点回帰」、企業の社会的存在価値を知る「現状認識」、企業の未来を描く「ビジョン」という3つの視点から成る考え方だとの説明がありました。

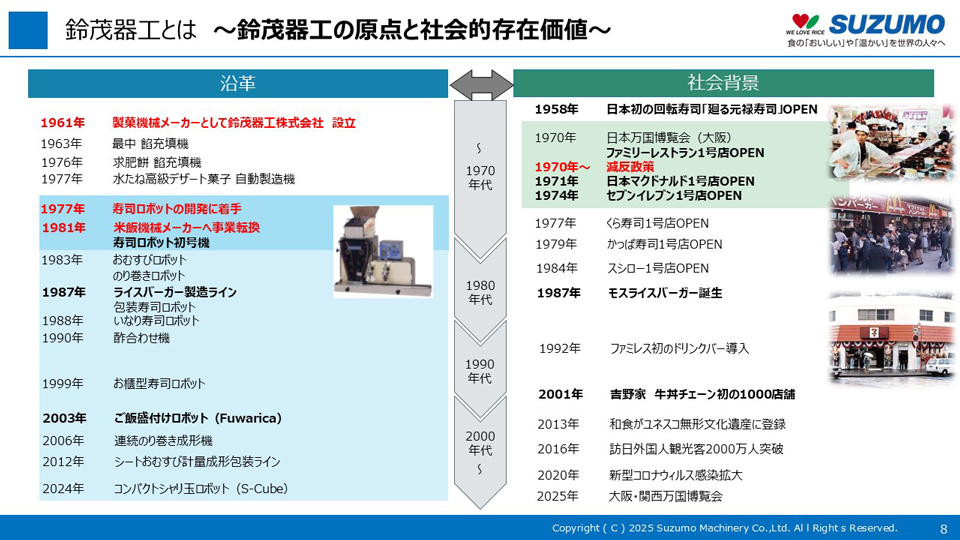

谷口氏はその後、「原点進化」の観点から自社について解説。鈴茂器工の原点は菓子機械メーカーでしたが、1970年代に施行された減反政策をきっかけに事業転換を行い、米飯加工機械を作るようになったそう。そこには、1970年代の“外食元年”と呼ばれる外食産業発展への期待に加え、「米の消費拡大と米飯文化の普及をはかり、社会に貢献する」という創業者の強い想いがあったとのこと。

鈴茂器工の原点と社会的存在価値

創業者は単に機械を開発・販売するだけでなく、新規寿司店開業希望者を対象とした経営講習会を開いたりなどの寿司大衆化に向けた様々な取り組みや、ライスバーガーなどの多様な米飯商品の開発をしたりと、さまざまな角度から米飯食の普及にも取り組んだそうです。

それらの鈴茂器工の取り組みは、日本的米飯食の大衆化への貢献をし、今では、世界90か国以上の国々の日常の様々なシーンで寿司やおにぎりが楽しまれる環境へとつながりました。

世界90か国以上 日常の様々なシーンで日本的米飯食が普及・浸透

機械メーカーの枠を飛び越え、米飯食の普及や寿司の大衆化にまで貢献してきた鈴茂器工。谷口氏は「これこそが自社の社会的価値だ」と気づき、それを踏まえたうえで経営ビジョンや戦略の再定義を行ったそうです。そして、「進化と深化」をテーマに新規事業へのチャレンジ&既存マーケットの深掘りを実践し、着実に成長していることを具体例とともにお話くださいました。

スズモグループの「原点進化と深化」

講演後は本学現代経営学部の学生をはじめ、受講者との活発な質疑応答が行われました。

なお、現代経営学部の学生は、事前学習として10/22(水)に池袋で開催された「スズモフェア2025東京」に参加し、寿司ロボットやおむすび製造ラインが実際に動く様子も見学しており、質問にも熱がこもっていました。

事前学習の「スズモフェア2025 東京」でロボットで作ったおむすびを試食する本学学生

対面参加者へのお土産として、カプセルトイ化した寿司ロボットの配布も!

次回の現代経営研究会は11/12(水)に開催。大島椿株式会社 代表取締役社長の岡田一郎氏を迎え、「枠にとらわれない思考と発想」という演題で講演いただきます。

詳細・受講のお申込み(事前登録制)は以下リンク先にてご確認ください。

現代経営研究会