Academic Life & Research

教育・研究

テーマは梅干しの副産物「梅酢」!地域の副産物に新たな価値を見出す馮ゼミの産学連携PBL

2025.11.13

東洋学園大学では、都心の立地や大学の持つ様々なリソースを生かした「TOGAKU PBL」(PBL=課題解決型学習)を積極的に推進しています。

現代経営学部の「デジタル時代における価値創造に関する研究ゼミ」(馮晏准教授)では、“「もったいない」という視点から地域の副産物に新たな価値を見いだす”ことをテーマとした産学連携プロジェクトを進行中です。

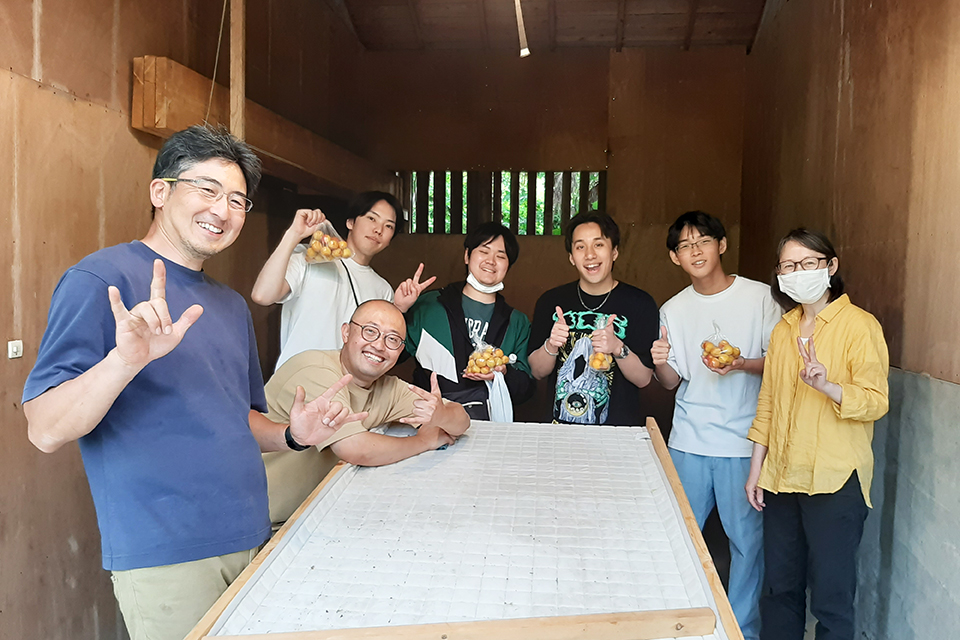

プロジェクトの第一段階として、6月に曽我梅林(神奈川県小田原市)で梅農家を営む合同会社10decadesの平澤勉代表にご協力いただき、梅農家の実態調査と梅の収穫・選別体験を行った学外研修のレポートをご紹介します。

今回のプロジェクトにあたり、馮ゼミでは梅干しの漬けこみ過程で生じる副産物「梅酢」に着目。

企業と連携し、梅酢を活用した新商品の開発を目指しています。

馮ゼミ一行は6/6(金)、梅本来の美味しさを活かした梅干しや梅シロップ等を作っている平澤氏の農園を訪れました。

現地到着後、ゼミ生たちは大手企業のエンジニアから梅農家に転身した平澤氏に、梅農業の現状や抱えている課題について詳細なヒアリングを実施。

さらに、梅の収穫と選別を体験し、約90㎏の梅を収穫しながら、梅農業の実態を学びました。

梅の実一つひとつを手作業で丁寧に収穫・選別するゼミ生たち

参加学生のコメント(抜粋)

「特に印象に残ったのは、農家さんの年収が約200万円と、一年目のサラリーマンほどしかなく、それにもかかわらず実際に働く時間はサラリーマンよりも長いという話です。また、今の農家さんたちは「この仕事を子どもに継がせたくない」と感じており、後継者不足が深刻になっている現状も知りました。

さらに、梅の収穫については、傷がついていない完璧な梅でないと値段が大きく下がってしまうという話も印象に残りました。

実際の収穫体験では、木の上のほうにある実は取りづらく、木を揺らして実を落とす作業も行いました。また、収穫後の仕分けでは、実の成熟具合や大きさによって分けるなど、多くの手間がかかることを学び、農家の仕事の大変さを改めて感じました」

「梅農園での現地調査では、実際に梅農家の方からお話を伺うことができました。収穫の手間や価格の不安定さ、それに伴う収入の不安定さなど、梅農家の経営が非常に厳しい状況にあることを知りました。(略)梅農業が直面している課題への理解が深まり、自分たちにできる事や情報発信の大切さについて考える貴重な機会になりました」

「『年収800万円の農家モデル』の実現や行政との連携強化を目指す取り組みの話が特に印象的でした。実際の農作業を体験しながらお話を聞いたことで、教室では得られないリアルな視点を持つことができ、農業の将来について主体的に考えるきっかけとなりました」

現地での調査と実践を通じ、今後の研究に生かせる有益なヒントをたくさん得たゼミ生たち。

秋学期からは、「梅酢」を使った商品の企画・開発が本格的にスタートしています。