Academic Life & Research

教育・研究

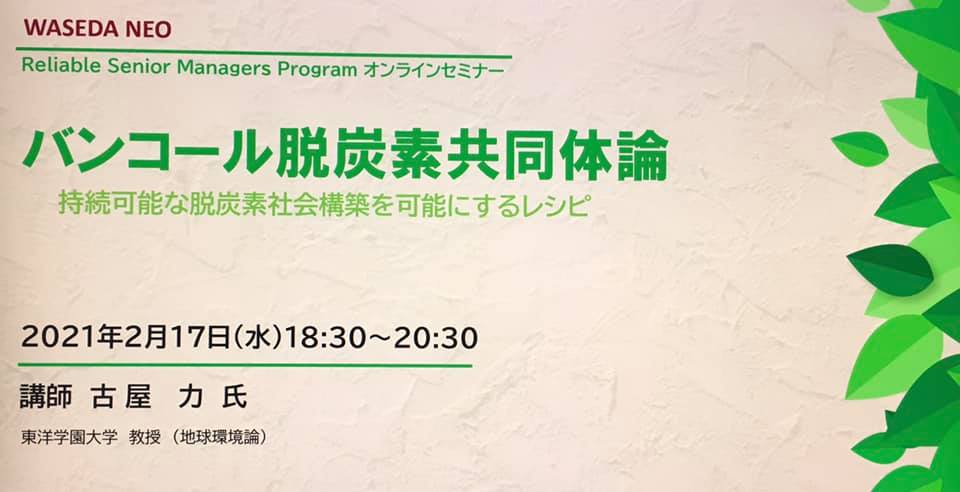

古屋力教授が脱炭素社会構築について早稲田大学で講演

2021.02.17

2021年2月17日(水)、グローバル・コミュニケーション学部の古屋力教授が、早稲田大学主催のオンライン講演会「WESEDA NEO Reliable Senir Managers Program」で、「バンコール脱炭素共同体論~持続可能な脱炭素社会構築を可能にするレシピ~」というテーマで講演しました。

(以下、議論の骨子の紹介)

脱炭素社会の必須不可欠な戦略的キーコンテンツがある。それは、「炭素通貨(Carbon Money)」である。

環境負荷を誰しもが共通に誤解なく瞬時に認識できる環境情報であり、人間社会に「環境」を内部化させるため最も有効な手段である「炭素通貨(Carbon Money)」の進化形「グローバル・カーボン・マネー(Global Carbon Money)」は、地球環境価値に裏打ちされた世界共通通貨(Global Common Currency)として、気候変動問題と国際通貨問題という2つの難解な連立方程式を同時解決できる「最適解」を提示してくれる。

J.M.ケインズ「孫たちの経済的可能性」(Economic Possibilities for our Grandchildren;1930)を導入部におきつつ、「経済問題の重要性をあまり過大に考えたり、その必要性と称するもののために、もっと重要で もっと永続的な重要性を持つ事柄を犠牲にしてはならない」の言を端緒に、話を1940年から1942年にかけて、ジョン・メイナード・ケインズとエルンスト・フリードリッヒ・シューマッハーが提案した超国家的通貨「バンコール(Bancor)」につなげて展開。Marshall’s kを観察しつつ、実態経済と過剰流動性との病的な不均衡の深刻な問題を議論、トリフィンのジレンマ(Triffin dilemma)に触れつつ、米ドル本位制の蹉跌とスティグリッツが示唆した世界準備通貨構想・世界統一通貨構想の必然性について議論を展開。方や、「炭素予算」(carbon budget)と「カーボン・プライシング」(carbon pricing)に触れながら、「明示的カーボン・プライシング」としての「排出権取引」と「炭素税」の限界を総括し、その課題を止揚するあらたな知恵としての「炭素通貨(Carbon Money)」の意義を論じた。

かつて先行研究調査で訪問したことがある英国のOxford University The Research Centre for EnvironmentやRSA、英国環境省(defra)等のカーボンマネーの先行研究成果を参考に、市場に温暖化抑止の機能を埋め込むことで徹底した温室効果ガスの削減が可能になる「炭素通貨(Carbon Money)」の進化形としてのグローバル・カーボン・マネー(Global Carbon Money)と、その応用系である「バンコール脱炭素共同体」の可能性と未来像について論じた。

そして、まだ通貨としての市民権を勝ち得ていないカーボンが、やがて近い将来、ドルやユーロと並ぶグローバル・カーボン・マネーに進化発展してゆけば、まさに「環境」が「金融」と溶け込み、いままで外部化していた「環境」を金融・通貨システムに内部化するミッションが完結し、カーボンがその中核的なキーコンテンツとなるであろうと、未来展望を試みた。

さらに、地球環境価値に裏打ちされた世界共通通貨グローバル・カーボン・マネーが、国際金融危機と地球環境危機という2つの難解な連立方程式の共通解となりうるとし、地球環境と共生する持続可能性を維持しながら地球環境とバランスよく調和の取れた経済運営が可能となるための布石だと評価した。換言すれば、気候変動等の深刻な地球環境問題解決のための重要な切り札として、かつ、国際金融システムに底通している基軸通貨問題と過剰流動性問題解決のための有効な処方箋として、一石二鳥の効果が期待できるとし、これはまさに、奇しくも、ケインズが構想した「バンコール構想」を地球環境の文脈で再生させることになるであろうと総括した。

加えて、その具体的な応用として、世界で有数の成長地域であると同時に国際紛争の火種としてのリスク地域でもある東アジアに焦点を当て、「再生エネルギー共同体」と「炭素通貨圏構想」が2軸からなる「東アジア脱炭素共同体」構築の「恒久的平和構築装置」としての歴史的意義とその実現可能性を検証し、「パリ協定」と「SDGs」の加速実現装置としてのバンコール脱炭素共同体構築の歴史的必然性と重要性を議論した。