Featured Story

先輩たちの卒論テーマの見つけ方

2022.03.08

4年間の学びの集大成といえば、卒業論文。その制作にあたって、最初に頭を悩ませるのが「テーマ選び」ではないでしょうか。そこで、実際の卒論をもとに、先輩たちが「どのようにテーマを見つけたのか?」を探ってみました。日常のささいな疑問を掘り下げたものから、大学での学びに直結したものまで、先輩たちの卒論テーマは実にバラエティ豊か。ぜひ参考にしてみてください。

Topics 1

卒業論文発表会の様子

毎年恒例、4年生の卒業論文発表会が今年も開催されました。

発表会は学部ごとに行われ、各学部の代表者が素晴らしいプレゼンテーションを披露。

まずはその様子からお伝えします。

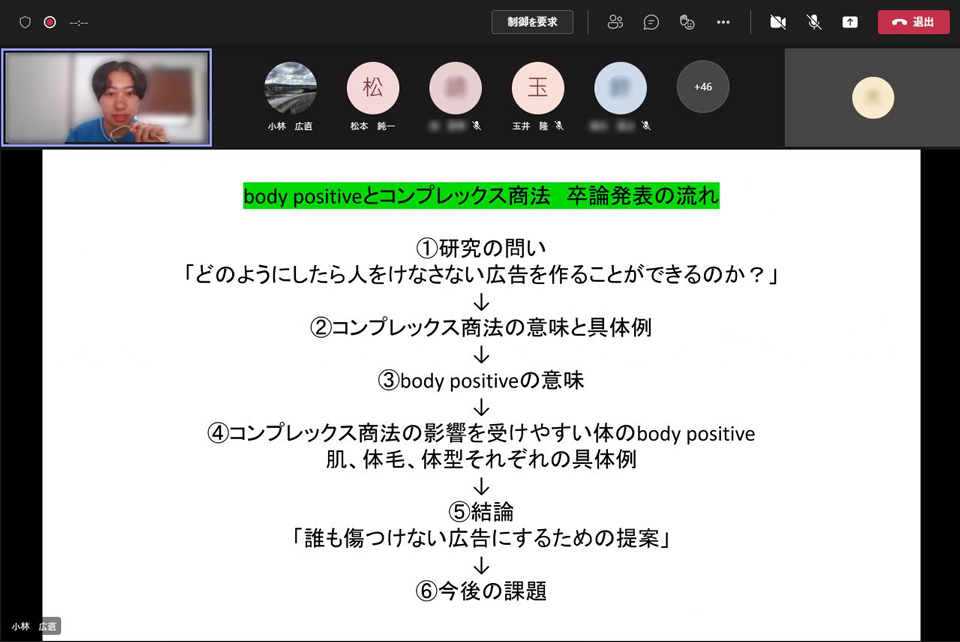

グローバル・コミュニケーション学部の発表会

グローバル・コミュニケーション学部の代表者(一部)

グローバル・コミュニケーション学部は、13名の代表者が自宅や学内からオンラインで論文内容を発表。

発表から質疑応答までの様子が、Teams上でリアルタイムに共有されました。

最優秀発表賞に輝いたのは、英語コミュニケーション学科の長崎花音さん。

的確にまとめられた資料、わかりやすい説明、質疑応答の明確さなどが高評価につながったようです。

また、優秀発表賞はグローバル・コミュニケーション学科の志賀杏奈さんが受賞。

「すごく緊張してしまい、少し後悔もある」とコメントしましたが、理路整然とした説得力のあるプレゼンテーションでした。

最優秀発表賞に輝いた長崎さんのプレゼンテーション

なお、同学部では発表賞に加え、論文賞も設定。以下の学生が受賞しました。

<最優秀論文賞>

■松村和馬さん(グローバル・コミュニケーション学科)

「コロナ禍で変わったダンスコミュニティ」

<優秀論文賞>

■佐藤遥さん(グローバル・コミュニケーション学科)

「神奈川県三浦半島の人口減少問題解決に向けたまちづくりの提案」

■小宮三奈さん(英語コミュニケーション学科)

「ディズニーの映像作品から見る日本のイメージ」

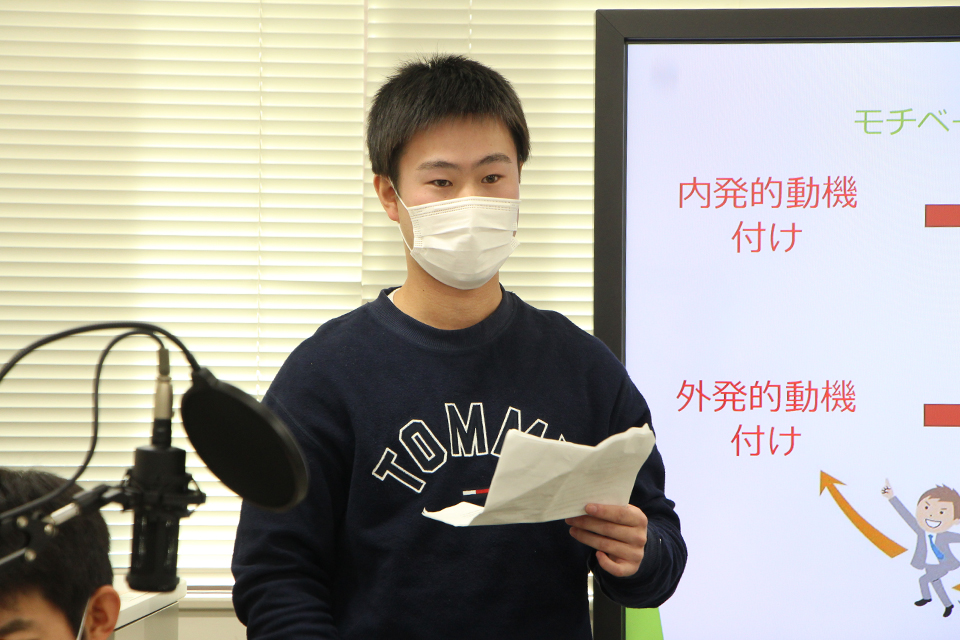

人間科学部の発表会

カメラの前でプレゼンテーションを行う人間科学部の代表者

人間科学部は、13名の代表者がプレゼンテーションを披露。

来学してカメラの前で、またはリモート参加で発表した様子をライブ配信し、3・4年生が視聴しました。

心理や身体、スポーツ、地域社会など、「人間」について幅広く学んできた同学部らしく、卒論テーマは多種多様。

インタビューやアンケート調査で裏付けを取ったものから、文献を読み解いて自分なりに分析したものまで、研究手法も多岐にわたっていました。

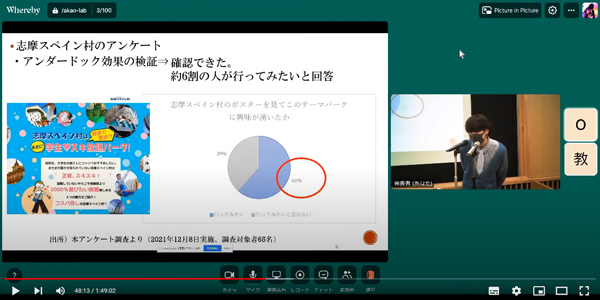

現代経営学部の発表会

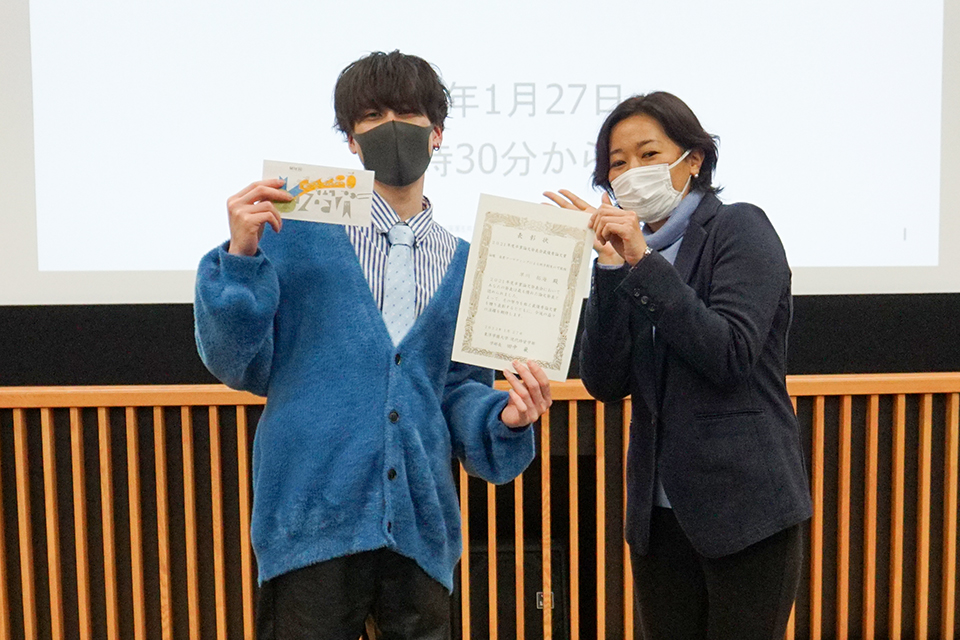

現代経営学部の代表者

現代経営学部は、4名の代表者がフェニックスホールで発表した様子をオンラインで配信。

YouTubeで限定公開を行い、多くの後輩がリアルタイムで視聴しました。

全員の発表後には、会場で発表を聞いた教授陣による投票で最優秀賞を選出。

「自虐マーケティングによる地方創生の可能性」というオリジナリティのあるテーマで論文を書いた早川拓海さんが最優秀賞を受賞しました。

視聴者へのアイコンタクトや語りかけを交えた丁寧なプレゼンテーションも高評価につながったようです。

ほか3名の佐藤有希さん、髙橋彩花さん、福島虎次さんのプレゼンテーションも完成度が高く、それぞれに優秀賞が贈られました。

最優秀賞を受賞した早川拓海さん(左)と指導教員の本庄加代子准教授

Topics 2

先輩の卒論テーマ例①

ここからは、発表会で披露された実際の卒論をもとに、「先輩たちがどのようにテーマを見つけたのか?」を探っていきましょう。

卒論と聞くと難しく考えがちですが、その題材は身近なところにあふれています。

「あれってなぜ〇〇なんだろう?」というふとした疑問や、印象に残っている体験、ハマっている趣味など、「自分が気になるモノ・コト」の中にテーマの種があるかもしれません。

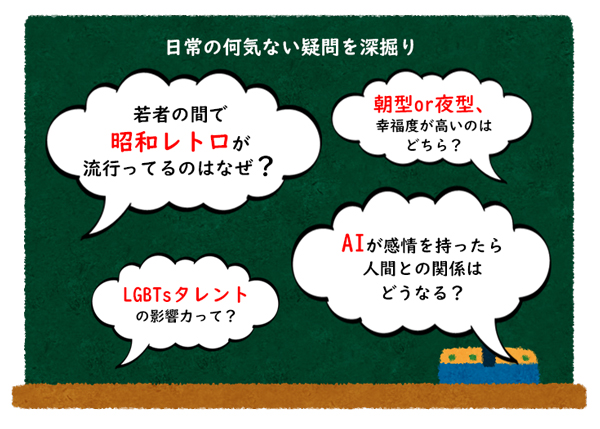

「日常の何気ない疑問」をテーマに

日常の中で感じる「なぜ?どうして?」も立派な卒論テーマになります。

たとえば、現代経営学部の髙橋彩花さんは、「若者の間で昭和レトロが流行っているけど、なぜなんだろう?」という素朴な疑問を発端に、「快楽消費としてのレトロブームの研究」と題した卒論を制作。また、同学部の福島虎次さんは、テレビでよく見かけるLGBTsタレントの人気や影響力に着目し、「LGBTsタレントにおすすめされたらモノを買うのか?」について調査・研究しました。

いずれも身近な着眼点から発想を広げ、消費者の行動やビジネスのヒントといった自分の専門領域につなげた卒論に仕上がっていました。

現代経営学部・髙橋彩花さんの発表の様子

日常の疑問に着目した論文は、他学部でも見られました。人間科学部の清翔汰さんは、コロナ禍で自分の生活スタイルが変化したことを機に、「人の幸福度は、生活リズムによって変わるのか?」と疑問を持つようになったそう。その答えを求めて研究を進め、「大学生における朝型・夜型、幸福度が高いのはどちらか」と題した卒論を制作しました。

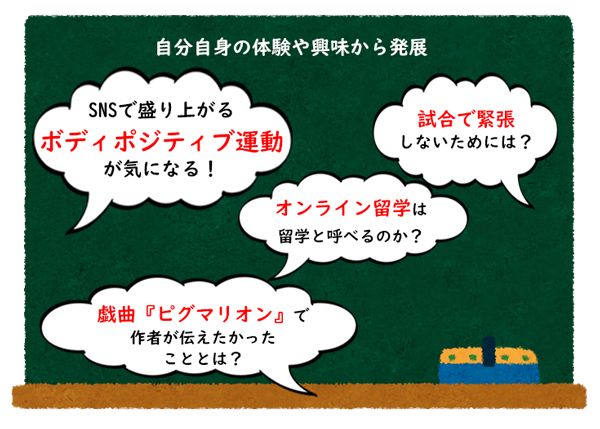

「自分自身の体験や興味」をテーマに

自分が体験したことや、スポーツ・映画鑑賞など興味のあることから発展させて卒論テーマにすることもできます。

グローバル・コミュニケーション学科の高野未羽さんは、海外のインスタグラマーの間で盛り上がる「ボディポジティブ運動」に興味を持ち、それをきっかけに「ボディポジティブとコンプレックス商法」と題した卒論を制作。容姿などのコンプレックスを刺激する広告に疑問を感じ、ゼミで学んだ「構造的差別」の知識を活かしながら、「どうしたら人をけなさない広告を作れるか?」をテーマに研究しました。

グローバル・コミュニケーション学科・高野未羽さんの発表の様子

自身のスポーツ経験をもとにした卒論を制作したのは、人間科学部の齋藤圭祐さん。高校時代に大事な試合で緊張し、ミスして負けた苦い思い出があり、「緊張への対処方法を知りたい」と思ったのが研究に取り組んだ動機だそうです。調査を進める中で、試合の緊張をやわらげるには「ルーティン」が効果的だとわかり、アスリートとルーティンの関係性をテーマにした卒論に仕上げました。

人間科学部・齋藤圭祐さんの発表の様子

Topics 3

先輩の卒論テーマ例②

卒論の王道は、やはり授業やゼミで学んだ内容をテーマにすること。

これまで学んできた専門分野の中で、より興味のある内容を突き詰めていくと、自分なりのテーマが見つかるかもしれません。

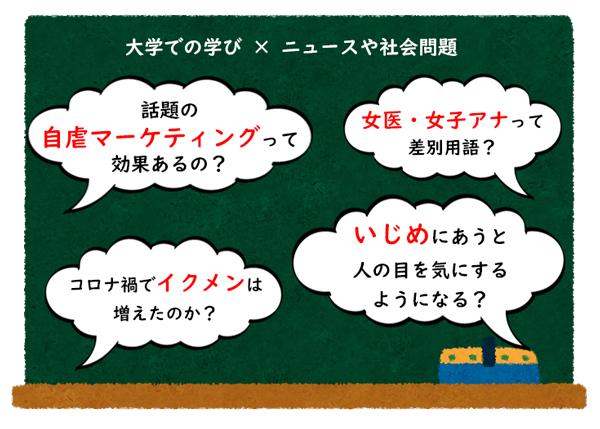

「ニュースや社会問題」を絡める

大学で学んだ専門分野の内容に、話題性のあるトピックを絡めてみるのも一案です。

「スタバはないけど日本一のスナバがある――」。

そんな自虐的なキャッチフレーズで話題を呼んだ鳥取県をはじめ、SNSの台頭とともに出現した「自虐マーケティング」に焦点を当てたのは、現代経営学部の早川拓海さん。

「自虐マーケティングによって地方創生はできるのか?」という問いを立て、ゼミで学んだマーケティングやブランディングの知識を活かしながら研究を進めました。

現代経営学部・早川拓海さんの発表の様子

「コロナ禍を機に自宅で過ごす時間が増え、イクメンが増加しているようだ」という社会の傾向を受け、「父親の育児参加の現状」をテーマにしたのは人間科学部の嶋田桃花さん。

ゼミで心理やカウンセリングを学んだ経験を活かし、「育児より仕事を優先してしまいがちな父親の心理」の調査・分析も行いました。

また、同学部の伊藤菜々子さんは、長年の社会問題である「いじめ」をテーマに。

臨床心理学や社会心理学などの学びを生かし、いじめ被害を体験した大学生の同調傾向について調査・分析を行いました。

人間科学部・伊藤菜々子さんの発表の様子

「大学での学び」をさらに探求

授業やゼミで学んだことの「その先」を探求してみるのもよいでしょう。

現代経営学部の佐藤有希さんは、3年次のゼミ活動の内容を発展させた卒論を制作。

ゼミ活動を通じて、株式会社DHCに「男性を含むジェンダーレスな化粧品の展開」を提案した経験を持つ佐藤さん。

卒論ではさらに踏み込み、「男性にファンデーションを買ってもらうためには、どんなマーケティング方法が効果的か?」について研究しました。

現代経営学部・佐藤有希さんの発表の様子

グローバル・コミュニケーション学科で国際関係や国際協力について学んできた志賀杏奈さんは、「国連の支援活動」を卒論テーマに。

コンゴ民主共和国の事例をもとに、性暴力を受けた女性に対する国連の支援活動を分析し、「今後、具体的にどんな支援が求められるか」を考察しました。

グローバル・コミュニケーション学科・志賀杏奈さんの発表の様子

すべては「問いを立てる」ことから始まる

「よい問いが立てられたら、論文は7割できあがったようなもの」。

これは、グローバル・コミュニケーション学部の高尾学部長が卒業論文発表会の講評で述べた言葉です。

「よい問いが立てられれば、おのずとよい考えが浮かび、よい答えにつながる」ということを意味し、論文における「問い=テーマ」の重要性を示唆しています。

これから卒論制作に挑む在学生のみなさんは、学業はもちろん普段からさまざまな分野にアンテナを張り、自分なりの「問い」を見つけ出してみてください。