Featured Story

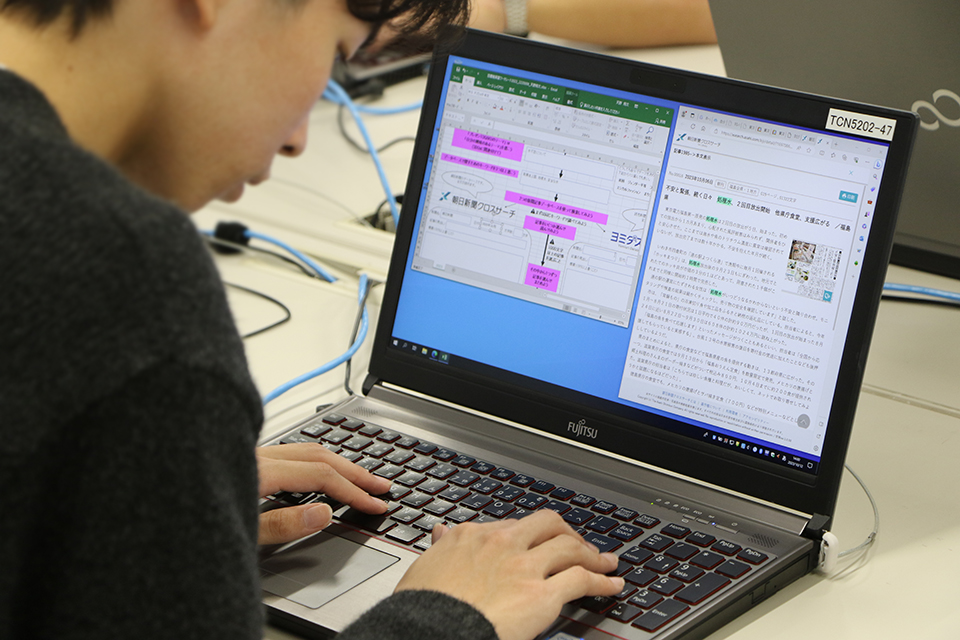

【問題解決力】を磨く学び“TOGAKU PBL”の現場に潜入!

2024.06.10

今後、社会で活躍するために欠かせない能力のひとつに【問題解決力】があります。本学の授業やゼミでは、その力を磨く学び“TOGAKU PBL”が活発に行われています。東京のど真ん中という立地を最大限に活用し、社会とつながり、世界中から情報を集めながら、自分なりの考えで課題と向き合い、解決方法を探っていく――。学生たちはそうした経験を積み重ね、4年間で大きく成長しています。今回は、そんなTOGAKU ならではの学び“TOGAKU PBL”を深掘りします!

Topics 1

TOGAKU PBLの特長って?

近年よく耳にするPBLとは、Project Based Learning(=課題解決型学習)のこと。丸暗記のような受動的学習ではなく、「自ら課題を見つけ、その課題を解決する過程で、さまざまな知識を得ていく」という能動的な学習方法です。

そんなPBLを、恵まれた環境で行えるのがTOGAKUならではの強み。

人や企業、情報などが集中する「東京」にキャンパスがあるため、あらゆるものごとにアクセスしやすく、社会の動きを間近に感じながら【問題解決力】を磨くことができます。

では、TOGAKUで実際にPBLを経験する在学生は、どれくらいいるのでしょうか?

答えは、なんと100%!

まずは1年次の終盤に全員が「プレゼンTOGAKU」を経験します。

「プレゼンTOGAKU」は、与えられたお題(2023年度のお題はSDGs)に沿って各自がテーマを設定し、調査を重ね、自分なりに導き出した結論を発表するというPBL。初年次教育で身につけた「課題を自ら見つける力」や「自分の考えを伝える力」を、学生一人ひとりがリアルに実践する機会となっています。

さらに、TOGAKUでは2年次以降も各学部の授業にPBLが組み込まれています。

2024年度のPBL実施予定科目は、実に95科目以上(※2024年3月調べ)。

学生たちは日々の授業を通じて、社会で求められる【問題解決力】を着々と磨いています。

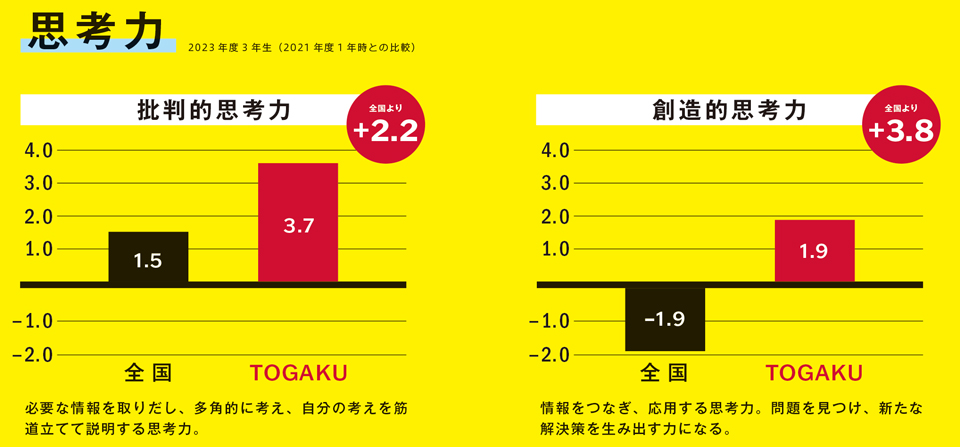

その成長ぶりは、【問題解決力】を可視化するテスト「GPS-Academic(株式会社ベネッセi-キャリア提供)」の結果からも見てとれます。

たとえば、2023年度の3年生は、1年時と比べて“批判的思考力”や“創造的思考力”の伸び率が大幅にアップし、全国データを大きく上回りました(下図参照)。

“批判的思考力”や“創造的思考力”は、いずれも問題解決において欠かせない要素です。

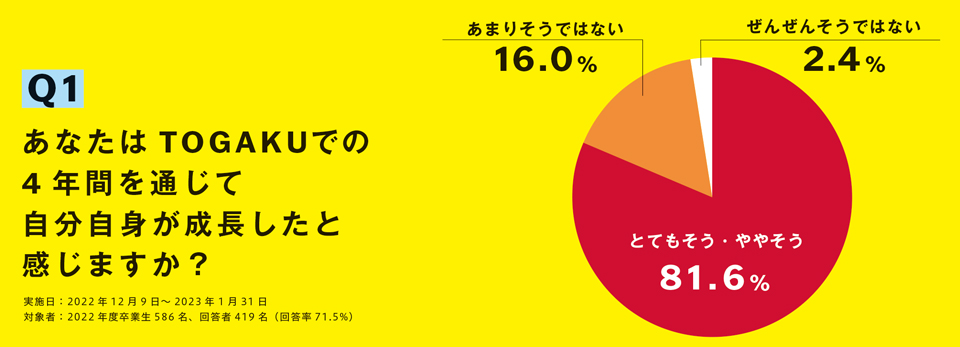

また、4年間を通じてTOGAKU PBLを体験した学生の8割以上が、自身の成長を実感しているというアンケート結果も(下図参照)。

なかでも、「視野を広げ、ものごとを幅広く考える力」や「自分の考えをまとめてわかりやすく表現する力」が身についたと回答する学生が目立っています。

Topics 2

TOGAKU PBLの実例

ここからは、2023年度に行われたTOGAKU PBLの実例を見ていきましょう。

まずご紹介するのは、現代経営学部の1年生(当時)13名が参加した「SDGsリーダー育成プログラム」。

このPBLの大きなテーマは、「大学をサステナブルにする方法を探す」というものでした。

参加学生たちは、そのヒントを探るべく、「産業廃棄物の再資源化」と「里山保全」に取り組む埼玉県の企業・石坂産業株式会社を訪問。

同社の施設を見学し、循環型社会についての知見を深めました。

さらに、見学会で得た学びを発展させて「大学をサステナブルにするにはどうすればよいか?」を話し合い、意見を集約。

一例として、以下のようなアイデアを大学側に提案しました。

「産業廃棄物の循環に力を入れている石坂産業にならい、私たちの大学でも学食の残飯を循環させたらどうか」

「大学のリニューアルにあたり、解体しやすい素材を使ったらよいのではないか」

「石坂産業が運営する里山のように、TOGAKUにももっと植物を増やせば、CO2削減に貢献できるのではないか」

このPBLでは、実際に石坂産業(株)を訪問し、リサイクル工場や里山など“循環”の現場を目の当たりにしたことで、より学びが深まった様子。参加学生からは、「体験しながら知識を吸収できる貴重な1日だった」との感想が聞かれました。

また、グループで話し合いながらアイデアをまとめる過程で、「同じものを見ても課題の捉え方は人それぞれ。他の人の意見が刺激になった」と感じた学生もいたようです。

このほかにも、TOGAKUでは多彩なPBLが行われています。

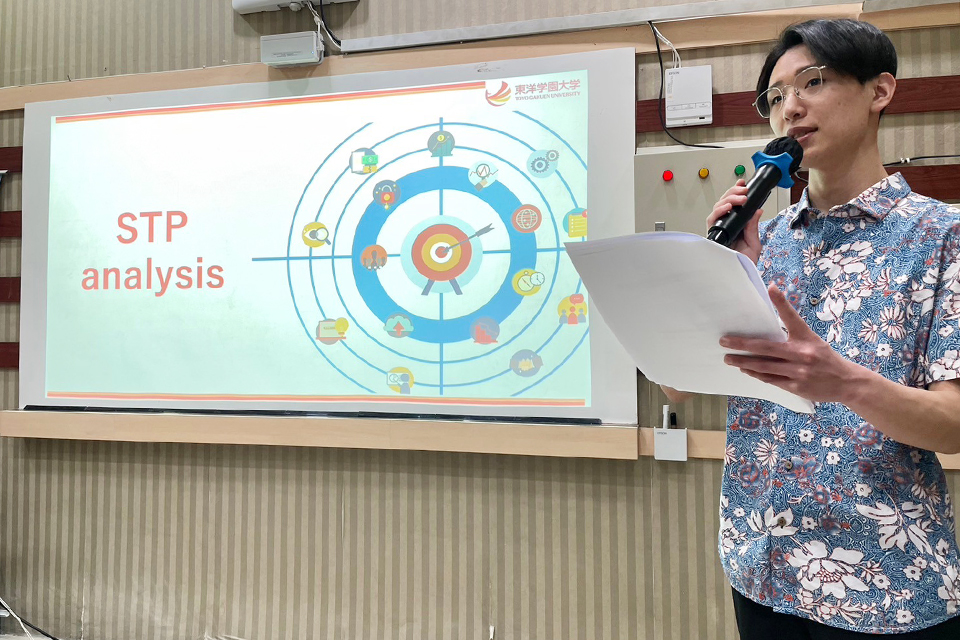

現代経営学部の隈本ゼミでは、インドネシアのスラバヤ大学との合同プロジェクトを実施。

ゼミ生たちは、「日本の製品・サービスをインドネシアで展開するには?」をテーマに、両国の経済状況や市場環境をリサーチし、そのうえで4つのビジネス案を考えました。

さらに、スラバヤ大学を訪れてビジネス案を発表し、フィードバックをいただきました。

詳細はこちら

隈本ゼミ、インドネシアでスラバヤ大学との国際ビジネスワークショップを開催

現代経営学部の石黒ゼミは、一般社団法人グラミン日本と連携し、「テクノロジーで貧困層を救う」をテーマとしたビジネス案を考案。

発表会には行政やソーシャルビジネスに携わる企業の方々も招き、専門的な視点からアドバイスをいただきました。現在、3年生がプロジェクトを引き継ぎ、アイデアの具現化に向けて動いています。

詳細はこちら

多様な企業に対し「相対的貧困」を解決するビジネス戦略を提案。石黒ゼミ×グラミン日本最終発表会

人間科学部では、臨床心理学、発達心理学、犯罪学など多角的な知識を生かして人への理解を深める集中講座「人間科学総合講座」を開講。

「さるかに合戦」裁判(NHK『昔話法廷』)や実際のDV事件を例にとり、チームで話し合いながら加害者・被害者の心理を分析しました。

講座の最後には、チームごとに研究成果の発表も行いました。

詳細はこちら

犯罪学、発達心理学、臨床心理学、3つの視点で「人」をとらえる。「人間科学総合講座」(集中)

スポーツ心理学を研究する人間科学部の澁谷ゼミは、福祉型カレッジ「ゆたかカレッジ 高田馬場キャンパス」と連携し、スポーツ交流イベントを開催。

風船やビーチボールを用いたレクリエーションを楽しむ中で、「スポーツは人々をつなぐ効果的な手段である」という学びをリアルに体感しました。

詳細はこちら

https://www.tyg.jp/research/detail.html?id=20183

グローバル・コミュニケーション学部「社会調査・フィールドスタディ演習」の履修生は、Z世代に人気の韓国を訪問。

注目の観光スポットなどを視察し、観光資源としての魅力や課題を探すフィールドスタディを行いました。

さらに、現地の大学生とも交流し、「東京の観光資源」について調査した内容を発表したり、日韓のツーリズムについて議論しました。

詳細はこちら

韓国・ソウルで新旧都市の魅力と観光産業の課題を考える。グロコミ学部の学生による学外研修

Topics 3

TOGAKU PBL体験学生の声

ここまで、さまざまなTOGAKU PBLをご紹介してきましたが、実際に体験した学生の感想が気になるところ。

そこで、グローバル・コミュニケーション学部の石川琴羽さんに話を聞いてみました。

彼女が挑戦したのは、ニューヨークでのフィールドスタディを伴う集中科目「グローバルPBL」。

研究テーマは各自で設定し、事前調査で学びを深めたうえでニューヨークに飛び、1週間にわたって現地調査を行う、というPBLです。

「グローバルPBL」の詳細はこちら

移民、ジャズ、人種問題、ミュージアム…各自のテーマをNYで実地調査。「グローバルPBL2」

石川さんは、「将来は日本語教師になって、海外で日本語や日本の文化を教えたい」という目標を持ち、日本語教員養成課程を履修するとともに、ALPS(英語特別選抜クラス)で英語力も磨いてきた努力家の国際派女子。

ゼミではクルド人問題を研究するなど、人種問題にも関心が高く、「いろいろな人種の人々が集まるニューヨークへ行き、人種問題に関する調査をしてみたい」との想いから今回のPBLへの参加を決めたそうです。

アメリカの人種問題を研究テーマに選んだ石川さんは、出発前の事前調査の一環として、15年ほど前に作られたアメリカ映画『魔法にかけられて』を鑑賞。

すると、あるシーンに心がざわついたといいます。

「そんなに古い映画じゃないのに、物乞いをする人=白人以外の人種という配役で描かれていたんです。それを観て、『実際はどうなんだろう。アメリカでは、今もこういう偏見が残っているのかな?』と気になって。現地に行ったら、いろいろな人種の人に会って話を聞き、現場ならではの生きた情報を得たいと思いました」

その意気込み通り、ニューヨークでは多様な人種の方々と交流した石川さん。

「できるだけ一人で行動し、地下鉄やレストラン、雑貨店、ホテルなどで出会った現地の人々と積極的にコミュニケーションを取りました。その結果、意外にも『お互いを受け入れる文化』が根付いていることを実感できました。日本人である私に対しても、目が合うとニコッと笑ってくれたり、褒めてくれたり、困っていたら助けてくれたり。人種による差別や偏見はほとんどなく、むしろ他人に対する寛容さを感じて、自分も見習いたいと思ったほどです。そして、今回のPBLを機に『偏見のない社会づくりに貢献できるような日本語教師になりたい!』との想いを強くしました。自分の将来のビジョンを明確にするうえでも、このPBLに挑戦してよかったです」

石川さんのように、PBLで得た気づきが今後の人生の指標となることも。

何を吸収するかは人それぞれですが、社会にも、世界にも近いTOGAKUでのPBLは、自分自身を高める貴重な学びの機会となるはずです。