Featured Story

問いも答えも、自分でつくる。TOGAKU PBLが100周年を目前に加速中!【前編】

2025.07.24

今、本学のあらゆる学部・学科で活発に行われているTOGAKU PBL。正解のない問題と向き合い、大学周辺の企業や地域、ときには世界ともつながりながら、自分なりの課題解決策を見つけていく――という能動的な学びです。まもなく創立100周年を迎える本学では、今後さまざまな教育改革を行い、このTOGAKU PBLをさらに推進していく予定です。今回は、そんなTOGAKU PBLにフォーカス。「PBLの見える化」を目的に新設されたスペース、TOGAKU SHOWCASEの活用事例もご紹介します。

Topics 1

100周年を機に学びをアップデート

2026年に創立100年を迎える東洋学園。100周年を機にさまざまな教育改革を行い、未来に向けたアップデートを計画しています。

なかでも今後、本学が最も力を入れていくのはTOGAKU PBLと呼ばれる学びのスタイル。

「問いも答えも、自分でつくる。」を合言葉に、自ら問いを立て、自分の目で見て、感じて、考えて、たくさんの人々と協力しながら答えを探す――という能動的な学習方法です。

本学が創立時から受け継ぐ建学の精神「自彊不息(じきょうやまず:自ら弛まず努力を続ける、の意)」とも通じるものがあります。

TOGAKU PBLの第一歩として1年生全員が体験する「プレゼンTOGAKU」

ちなみに、PBLとはProject Based Learningの略で、課題解決型学習のこと。課題解決力は、社会人に求められる重要な能力のひとつとしても知られています。

都心にキャンパスを構える本学では、周辺の企業や地域と連携して行う実践的なPBLの機会が豊富にあり、社会に通用する課題解決力を養えるのも強みです。

本庄ゼミは昨年、ドローンを扱う(株)石川エナジーリサーチと連携してPBLを実施

たとえば現代経営学部「マーケティング戦略とプロジェクトマネジメントゼミ」(本庄加代子教授)は、株式会社石川エナジーリサーチ(IER)と連携してPBLを実施。IERは、首都圏を拠点とする国内屈指のドローンメーカーです。

ゼミ生たちは「ドローンのSNSブランディング」をテーマに掲げ、多角的な市場分析を行ったうえで、今後のSNS展開における課題を設定。その課題解決につながるブランディング動画を制作・発信し、効果測定まできっちり行ってからIERに報告する、という社会人レベルのプロジェクトを成功させました。

PBLの詳細はコチラ

人間科学部の田蔵ゼミはALSOKと連携したPBLを実施

このほかにも、東京という立地を活かした実践的なPBLは全学部で活発に行われており、ALSOK(綜合警備保障株式会社)や一般社団法人グラミン日本などの企業・団体と連携してPBLを実施したゼミ、都内の施設や街を舞台にPBLを行ったゼミもありました。

教室を飛び出し、街で課題の探索を行ったゼミも

Topics 2

TOGAKU PBLのココがすごい!

自分でテーマを見つけて研究・発表する「卒業論文発表会」

1年生全員が参加する「プレゼンTOGAKU」にはじまり、日々の授業やゼミ活動、そして集大成となる4年次の「卒業論文発表会」に至るまで、在学中に多くのPBLを体験する本学の学生たち。

では、PBL経験を積み重ねると、どんな力が身につくのでしょうか?

調査の結果、特に大きな成長が見られたのは「批判的思考力」と「創造的思考力」の2つでした。これらはいずれも、課題解決において欠かせない能力です。

GPS-Academic(株式会社ベネッセi-キャリア提供)の結果をグラフ化

上のグラフからわかる通り、2023年度の3年生は、1年時と比べて「批判的思考力」と「創造的思考力」の伸び率が大幅にアップし、全国データを大きく上回りました。

つまり、「自分で課題を見つけ、多角的に考え、解決策を生み出す力」が着実に養われたといえるでしょう。

仲間と協力し、教員のサポートを受けながら課題解決に取り組む

また、4年間を通じてTOGAKU PBLを体験した学生(2022年度卒業生)にアンケートを行ったところ、8割以上が「自分自身の成長を感じる」と回答。

さらに、卒業生からは「就職活動でPBLの経験が評価された」「大学での経験が仕事に役立った」という声も多く聞かれています。

一方、在学生も現在進行形でPBLの楽しさややりがいを実感している様子。そのコメントの一部をご紹介します。

「答えがないからこそ、学ぶのが楽しい!」(現代経営学部2年)

「『正解のない大きな課題』について、皆と一緒に調べたり考えたりする中で、頭が柔軟になり視野も広がった!」(現代経営学部2年)

「好きなことを選んで学べるし、先生たちの「大丈夫だよ」という声掛けもモチベーションになる」(人間科学部3年)

「どの授業でも、学生同士で意見を言い合う機会があり、友だちの意見がキッカケで新しい発見や見方に気づける」(現代経営学部1年)

Topics 3

PBLの見える化を実践中

100周年を目前に控えた本学では、新たな取り組みとして「PBLの見える化」にも力を入れています。

そのステージとなるのが、1号館1階に新設されたTOGAKU SHOWCASE。PBL関連の展示やイベント開催の場として活用しています。

ここでは、2024年度に行われた3つのPBLイベントをご紹介しましょう。

学内にTOGAKU SHOWCASE を常設し、PBLの見える化に活用

————————————————————-

イベント①【子ども服の譲渡会】

人間科学部「人間社会演習」(種村文孝准教授)

————————————————————-

不用な子ども服を無償譲渡するイベントを開催

授業を通じて、大学の地元である文京区の子育て支援やリサイクル事業について学んだ学生たち。

ごみを減らす(Reduce)と再利用(Reuse)の「2R」という地域課題と、すぐにサイズアウトしてしまう子ども服をリユースする取り組みを知り、TOGAKU SHOWCASEで「子ども服の譲渡会」を開催することになりました。

近隣の方にチラシを配ってイベントをPR

学生たちはゼンドラ株式会社や地元保育園に協力を求め、中古の子ども服2,500着を用意。また、集客に向けてチラシの配布や掲示、SNS発信を行いました。

告知の成果もあり、当日は300組超が来場する大盛況ぶり!子育て世代の方々から「とても助かる」「またやってほしい」と喜ばれました。

文京区はもちろん、他の区や埼玉県から訪れた来場者も

譲渡会当日はメディアの取材も殺到。「学生主体のSDGsなイベント」であることが話題を呼び、NHKやケーブルテレビ、朝日新聞、毎日新聞などで紹介されました。

イベントの詳細はコチラ

テレビや新聞など多数のメディアがイベントの様子を紹介

————————————————————-

イベント②【衣服リメイクワークショップ】

現代経営学部「文化関連事業のプロジェクト立案ゼミ」(赤尾充哉教授)

————————————————————-

TOGAKU SHOWCASEでイベントを行った赤尾ゼミ

授業で衣服の廃棄問題について学んだゼミ生たちが、「衣服の廃棄による環境汚染に対して、自分たちに何かできることはないか」と考え、自発的にイベントを企画。一般参加者を募り、外部から講師を招いて、「衣服リメイクワークショップ」と題したイベントをTOGAKU SHOWCASEで開催しました。

ワークショップでは古着を用いてリースやヘアアクセサリーにリメイク

作品の一例

ワークショップ後には、ゼミ生による研究発表も実施。リサイクルの実態や廃棄された衣類のゆくえなどについて説明し、リメイクの意識を持つ大切さを呼びかけました。

イベントの様子をYouTube動画で公開中

赤尾ゼミ生による研究発表の様子

————————————————————-

イベント③【「香辛子」試食会】

現代経営学部「デジタル時代における価値創造に関する研究ゼミ」(馮晏准教授)

————————————————————-

馮ゼミの学生たち

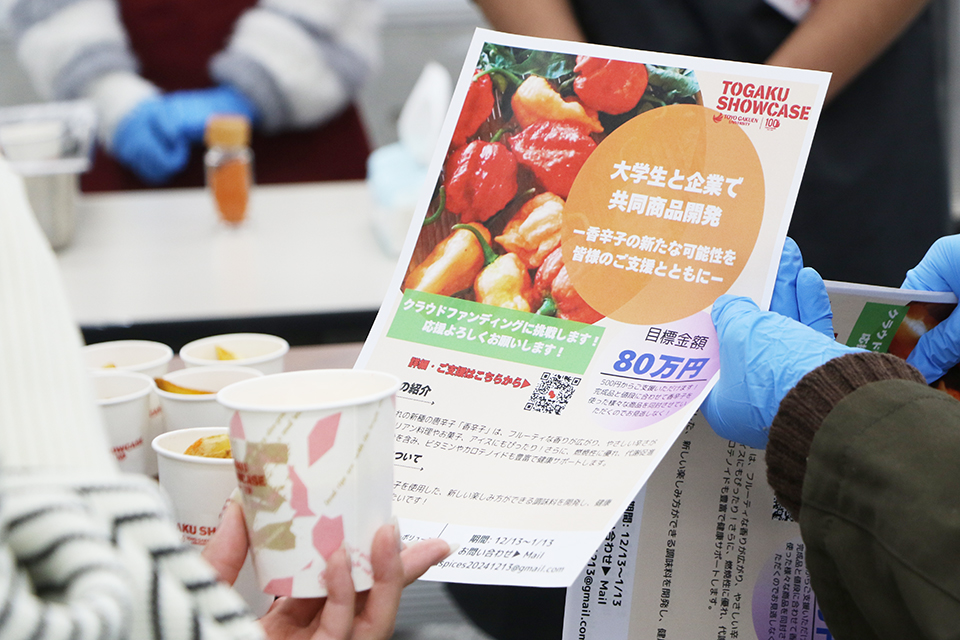

新品種のトウガラシ「香辛子」(ペッパー・レボリューション・カンパニー合同会社)を題材としたPBLに取り組み、新商品開発を目指してクラウドファンディングにも挑戦した馮ゼミ。

新商品の開発資金を調達するべくクラウドファンディングにチャレンジ

TOGAKU SHOWCASEでは、クラウドファンディングのPRも兼ねて試食会を開催。「香辛子」で味付けしたフライドポテトとクララムチャウダーを在学生に無料提供しました。

イベントの詳細はコチラ

馮ゼミが用意した試食用フードは在学生に大好評!

このほか、2024年度はTOGAKU SHOWCASEにて「カフェシリーズ」と題したPBLイベントも行われ、大いに盛り上がりました。後編ではその様子を詳しくご紹介します!