Featured Story

英語って楽しい!を伝える「グローバル英語体験」

2019.11.22

グローバル化が進む今、その余波は小学生にまで広がっています。2020 年度からは、小学3年生の時点で「外国語活動」がスタートし、5~6年生は英語が正式な教科になります。一方で、6年生の約3割が英語に苦手意識を持っているという調査データも。そんな現状を受け、英語コミュニケーション学科「児童英語教育ゼミ」(坂本ひとみ教授)では、地元の民間学童クラブと連携して小学生向けの「グローバル英語体験」を定期開催。子どもたちが楽しく英語に触れる機会を提供しています。

Topics 1

子どもの「英語嫌い」をつくらないために。

子どもが「英語と楽しくふれあう機会」を提供

急速なグローバル化に伴い、今、日本では英語教育のスタートが低年齢化しています。その一方で、「英語が苦手」と感じている子どもたちも少なくありません。苦手意識が積み重なると、やがて「嫌い」へと発展してしまう可能性も。では、子どもたちの「英語嫌い」をつくらないためにはどうすればよいのでしょうか。

英語コミュニケーション学科の坂本ひとみ教授は、以下のようにコメントしています。

「子どもたちに『英語は世界への扉』であるというワクワク感を持ってもらうことが何より大切。そのためには、『英語と楽しくふれあう』体験が欠かせません。」

そんな想いからスタートしたのが、「グローバル英語体験」プロジェクトです。坂本教授が指導する「児童英語教育ゼミ」の学生が主体となり、子どもたちに英語の楽しさや学ぶ意義を伝えることで、「将来の英語嫌い」をなくすことを目的としています。

Topics 2

「グローバル英語体験」は学生にとっても成長の機会。

子どもたちとふれあうことで、得られる学びがたくさん!

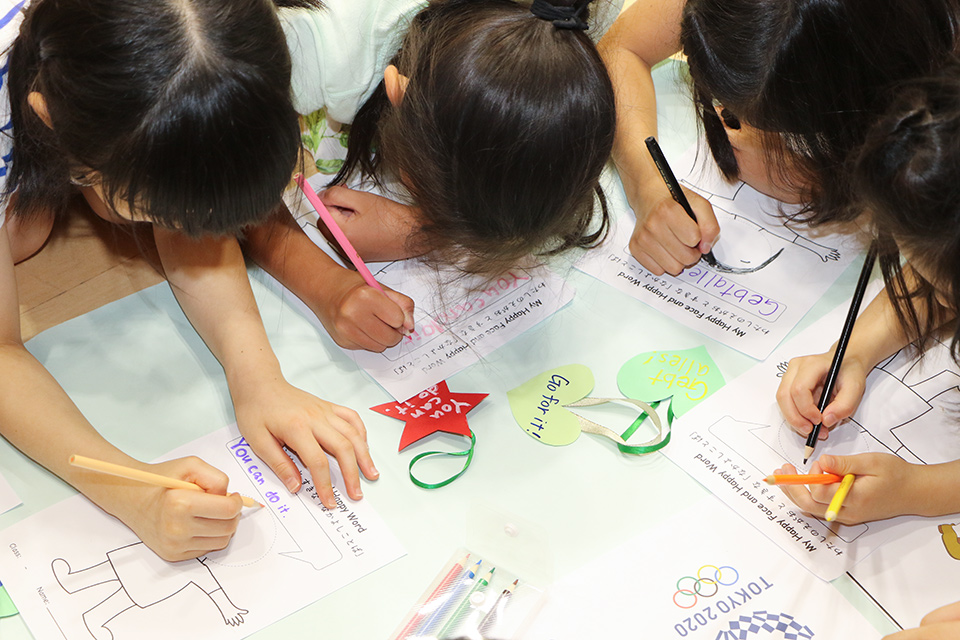

坂本ゼミでは、これまでにもさまざまな「グローバル英語体験」を行ってきました。2018年度からは、地元・文京区の学童クラブを訪問し、オリンピック・パラリンピックをテーマにしたクイズやメッセージカード作りなどの英語体験を実施。英語と楽しくふれあう機会を子どもたちに提供しています。

坂本ゼミによる文京区の学童クラブでの「グローバル英語体験」の様子(2019年度)。

また、毎年秋学期にはゼミの学生有志が福島県の小学校を訪れ、英語のレッスンを実施。ゼミ生による自発的な取り組みも生まれ、2018年11月には、当時ゼミ生だった瓜生梨花さん(2019年卒)が自身のアルバイト先の保育園で絵本『スイミー』を使った英語実習を行いました。「子どもたち自身が英語に興味を持ち、意欲的に学ぶにはどうすればいいか? を考えるきっかけにもなりました」と瓜生さん。「グローバル英語体験」は、学生たちにとっても貴重な学びの機会となっています。

福島県の小学校における英語劇『スイミー』の練習風景

保育園の子どもたちに向けて英語実習を行う瓜生さん(2019年卒業生)

瓜生さんのインタビューはこちら

Topics 3

パラスポーツに親しむ英語イベント開催も。

小学生を本学に招き、「英語でボッチャ体験」を実施

2019 年度は、地元・文京区の学童クラブ「ツリー・アンド・ツリー本郷真砂」と連携し、同学童クラブに通う小学生を対象とした「グローバル英語体験」を定期開催しています。普段はゼミ生が学童クラブに出向いていますが、夏休みには子どもたちを本郷キャンパスにご招待! “Unity in Diversity”をテーマに、オリンピックにちなんだ英語レッスンに加えてパラリンピック公式種目のボッチャを英語で楽しむスペシャル企画「英語でボッチャ体験」を実施しました。

「TOGAKUパラスポーツ」の部員がボッチャのルール説明や指導を担当

当日は「TOGAKUパラスポーツ」の部員もボッチャの指導役として参加。学生たちが“Throw the red ball.”“You can do it! ”など英語で声掛けを行い、子どもたちもボッチャを楽しみながら“Go for it!”などと自然に英語を口にしていました。イベント終了後、ゼミ生からは「車いす学生と一緒にボッチャを楽しめたことは、自分たちにも子どもたちにも“Unity in Diversity”を感じる良い経験になったと思う」(巻島崇久さん・4年)などの声が聞かれました。

ボッチャ体験以外にも、学生たちが趣向を凝らし、オリンピック・パラリンピックにちなんだ子ども向けの英語プログラムを実施。

子どもたちの「英語嫌い」の早期化を防ぐと同時に、学生たちが英語教育を実践的に学び、今後の児童英語教育が目指すべき方向を考えるきっかけにもなっている「グローバル英語体験」。共働き家庭の増加で学童クラブを利用する小学生が増えている昨今、同プロジェクトは学童クラブからも喜ばれています。