Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第3回 SDGs視点からみたJリーグの価値

2022.06.06

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ東洋学園大学の公開講座。

2022年度は持続可能な開発目標“SDGs”をテーマに、第3回を5/28(土)、東京・本郷キャンパスでの対面講座とオンラインでのライブ配信により開催し、100名(対面24名、オンライン76名)の方にご参加いただきました。

今回は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ事業本部マーケティング戦略スーパーバイザー・山下修作氏をお招きし、ファンサイトの運営や国際協力活動などこれまでの経験をもとに、「健康と福祉」「平和と公平」などSDGsの視点からみたJリーグの価値についてお話しいただきました。

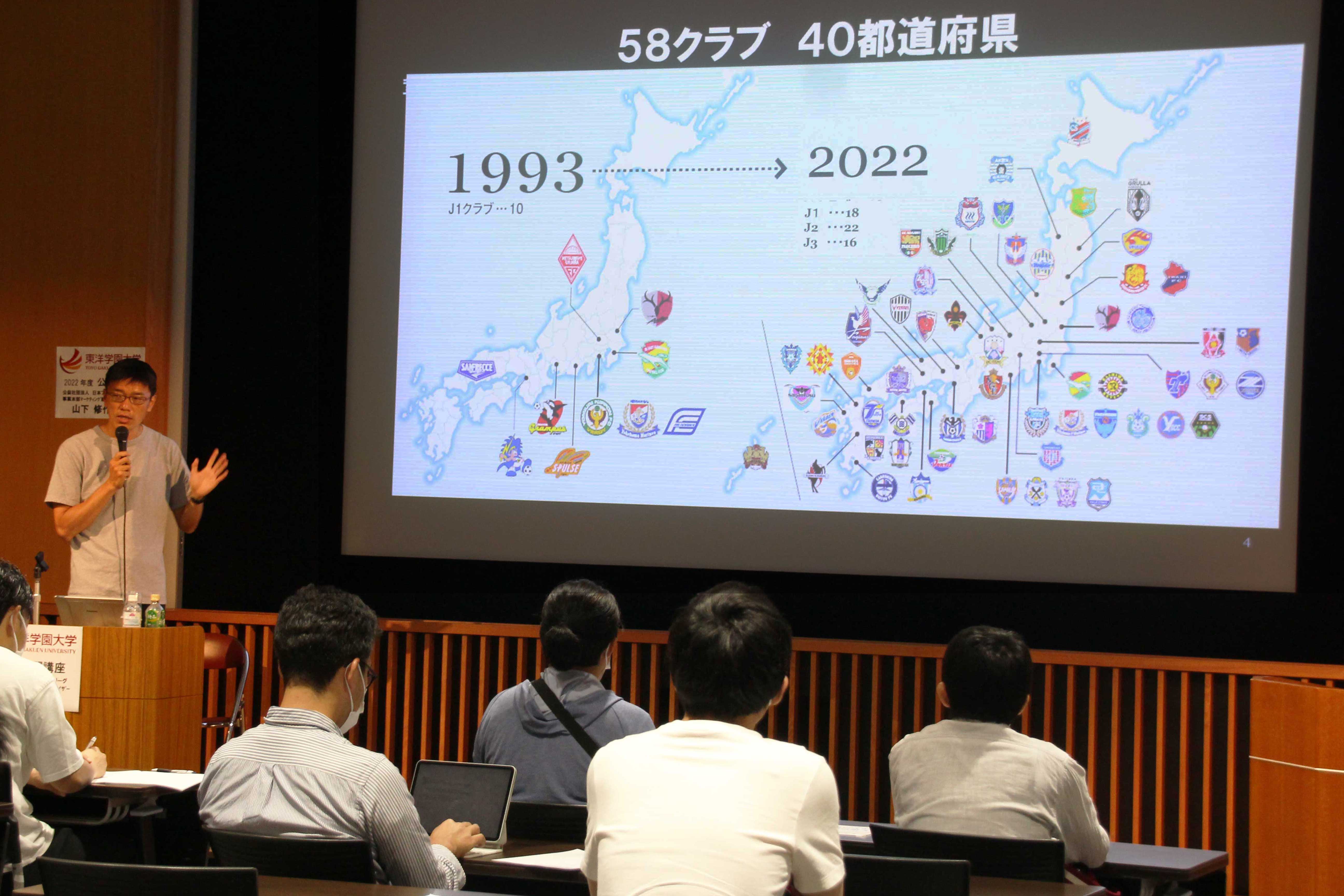

まず、山下氏はJリーグについて「プロ野球が12チームなのに比べ、Jリーグは40都道府県に58クラブあり、こんなに広げていって大丈夫なのかと言われることもあるが、視点を変え、視野を広げることでJリーグのさまざまな価値が見えてくる」と口火を切りました。

その価値の一つがサポーターのすそ野の広さ。日本では家族連れでサッカー場を訪れる人が多く、とくにサポーターの約4割を女性が占めているのは世界トップだといいます。

その理由として、各クラブがマスコットに力を入れてファンサービスに努めていること、試合日には地元の名店がスタジアム場外に軒を連ね、おいしい食事を提供していることを挙げました。

試合の観戦だけでなく、食事やイベントなど1日楽しむことができることで、試合結果による価値だけでなく一日のレジャーとしての価値を感じて頂くことで、ファン・サポーターを広く獲得し、コロナ前の2019年は明治安田生命J1リーグの来場者が1試合平均2万人を超え、世界有数の集客につながっているといいます。

次いで、サポーターの「涙と笑顔」を山下氏自身が撮った写真で紹介。

試合に泣き笑い、喜びを爆発させるさまざまな年代のサポーターの表情に「大都市だけのクラブだったらこんな感動を全国各地に届けられなかったのでは」と、全国各地に根付くJクラブならではの価値を語りました。

また2011年の東日本大震災の折には、震災から2週間後に、応援するクラブの枠を超えて首都圏のサポーターが自発的に集結。物資を集め、仕分けし、東北まで何度も運んだことに立ち会った経験や、震災後の再開試合のスタジアムにおいて仙台のサポーターが涙を流しながらお互いの無事と再会を喜び合う姿を間近に見たことから、Jリーグがサポーターの絆を生む大切な場であることに気づいた体験に触れました。

さらに、サポーターから寄付されたユニフォームをアジアの恵まれない子どもたちに届けたプロジェクトにも言及。2011年のカンボジアを皮切りに、東ティモール、ミャンマー、ブータン、スリランカなど貧しい地域で子どもたちにユニフォームを手渡し、サッカー教室を通じて交流。また地震で大きな被害を受けたネパールでは、サッカー、バレーボール、野球の3競技によるスポーツ教室を現地の学校をいくつも訪問して開催し、5000名を超える子どもたちへ体操をしながら地震の際に身を守る術を覚える、防災教育も行ったそうです。

タイから耳の不自由な子どもたちを招いて日本の子どもたちと交流の機会を設けた際には、大人の心配をよそにすぐに打ち解けあい、サッカーやバーベキューに興じる姿に、サッカーを介することで、子どもたちが言葉や障がいなどの壁をいとも簡単に超えて仲良くなっていく様子に感動を覚えたといいます。

また、新たな可能性として、「生きがいとしての価値も大きい」と山下氏。

富山の高齢者施設ではお年寄りが地元クラブを応援することで、要介護度が下がるなどの効果がみられることを紹介しました。

最後に、かつてユニフォームを渡したカンボジアの子どもたちが今では大学生となったり、日本語を学んだりしていることを知り、夢や希望の大切さを伝えてきた活動が実を結んだことを紹介。

「スポーツは課題解決のきっかけとなることに意義がある」と述べて、今回の講座を終了しました。

会場からは多くの質問や感想が寄せられました。

質問に答える中で、Jリーグの各クラブが取り組んでいる活動は年に2万5千件あり、ホームタウンレポートで紹介していること、日本のサポーターがスタジアムでごみ拾いしていることが世界から高く評価されており、それは普段からごみを減らす活動につながっていることなどをご紹介いただきました。

今年度の公開講座(リベラルアーツ)は2022年8月まで全7回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。