Academic Life & Research

教育・研究

児童福祉、母子支援など社会的養護の現場を学ぶ「福祉心理学」ゲスト講義

2022.07.13

7/6(水)、 人間科学部の「福祉心理学」(塩谷隼平教授) にて、社会的養護の現場で活躍する講師陣を招いてのオンライン特別講義を実施。

NPO 法人チャイボラ代表理事の大山遥氏と、社会福祉法人同胞援護婦人連盟より母子支援員の流石理沙氏、児童指導員の波多野俊太氏を招き、社会的養護に関する最新の動向と、母子生活支援施設・児童養護施設の現場についてお話を伺いました。

塩谷教授(左)とゲストの皆様

特別講義は本学キャンパス内での収録形式で行われ、 ゲスト3名の講義に加え、事前に履修学生から寄せられた様々な質問にもお答えいただきました。

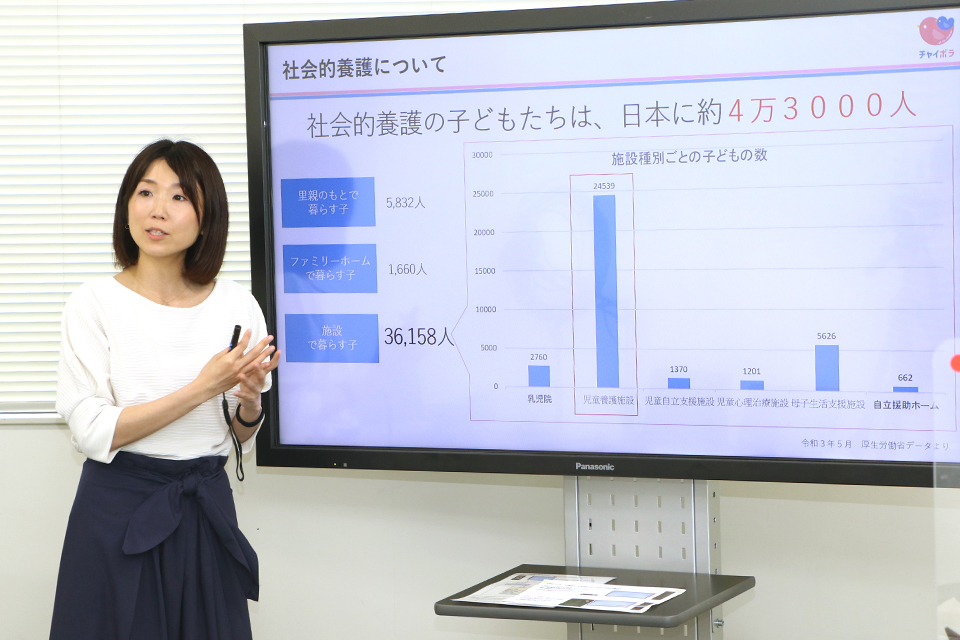

まずは、社会的養護に関する総合情報サイト「チャボナビ」を運営する傍ら、児童養護施設の現場でも活動されている大山氏より、社会的養護についての復習を兼ねた最新動向の解説が。

日本に約4万3000人と言われる社会的養護の子どもたちが実際にはどのような状況にあるのかというお話や、虐待相談の現状、支援する施設ごとの特色について、映像を交えてご紹介いただきました。

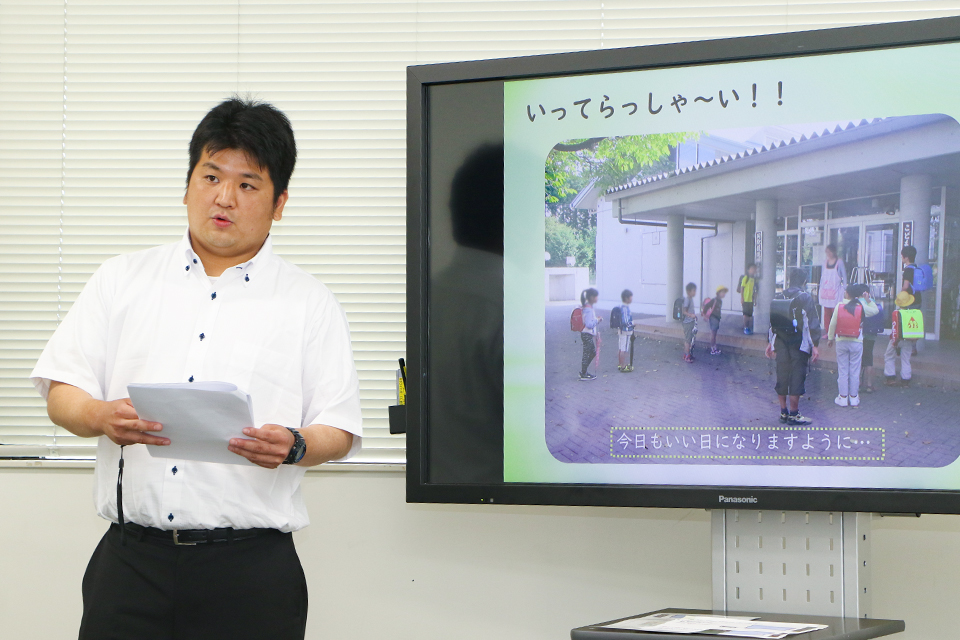

次に登壇したのは、本学を2020年に卒業し、児童養護施設「こどものうち八栄寮」で児童指導員として活躍している波多野氏。

「衣食住を通じて子どもの様子がわかるようになるのが施設職員の専門性」という波多野さんから、 児童養護施設の日常生活やイベント・体験活動、 子どもたちとの信頼関係の築き方など、 現場ならではのお話を伺いました。

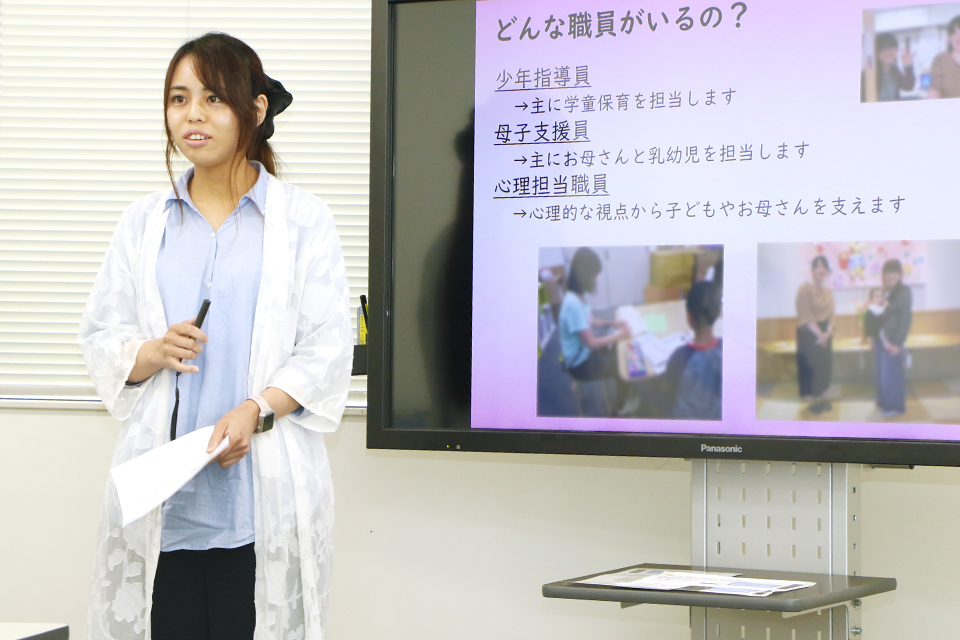

最後に、 母子生活支援施設「リフレここのえ」で母子支援員として働く流石氏が登壇。

普段はなかなか知ることが難しい母子生活支援施設での生活や行事、入所しているお母さ んと二人三脚で子育てや生活、就労、法的支援を行うという職員の活動についてお話しいただきました。

このほか、支援施設退所後の子どもや保護者を支える無料塾、子ども家庭サービス事業、子 育て応援事業といった様々な活動についてのお話も。

質疑応答の時間では、それぞれの講師が仕事に就いたきっかけ、やりがいや嬉しかったこと・大変なこと、社会的養護の仕事に向いている人…など、学生から寄せられた沢山の質問に対して、現場でのエピソードやご自身の体験を踏まえて丁寧にお答えいただきました。

オンラインで受講した学生からは「なかなか知ることのできない施設の現状を知ることができた」「施設が思ったよりも家庭的な雰囲気で、印象が変わった」「今回の講義を通して、インターンシップに参加したいと思った」「自分の進路をしっかり考えるきっかけになった」などの感想が寄せられました。