Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]第7回(最終回) 誰もが海の大切さを感じられる教育を目指して-ライトアニマルの取り組み-

2022.08.23

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ東洋学園大学の公開講座。

2022年度は持続可能な開発目標“SDGs”をテーマに、第7回(最終回)を8/6 (土)、東京・本郷キャンパスでの対面講座とオンラインでのライブ配信により開催し、93名(対面27名、オンライン66名)の方にご参加いただきました。

今回は、ライトアニマル代表・海洋生物イラストレーターの河合晴義氏が登壇しました。ライトアニマルとは「光(light)でできた動物」という意味で「展示に適した(right)動物」という意味も兼ねているとのこと。

河合氏は子どもの頃から海洋生物が好きで、東海大学で水産学を学んだあと、海洋生物イラストレーターとして活躍。

その一方で、新たな教育の可能性を求め、自由に動かすことができ、より生き物の魅力を伝えられる3Dのコンピュータグラフィクス(CG)に着目し、ライトアニマル展示を開始しました。

河合晴義氏

まずライトアニマルとは何かについて、展示例を交えながら紹介。

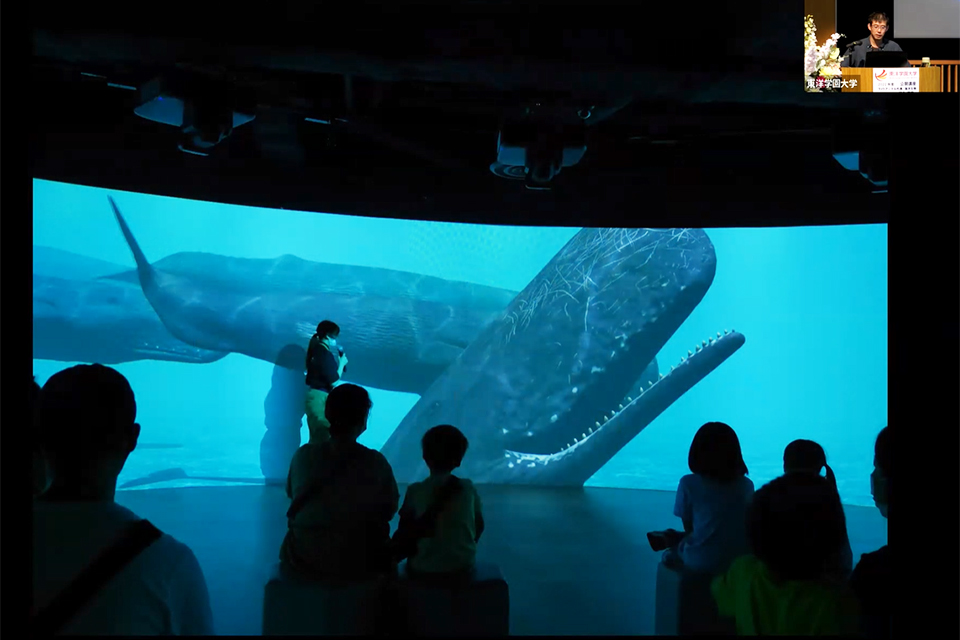

パソコンとプロジェクター、スピーカーがあればどこでも展示が可能であり、2010年、横浜赤レンガ倉庫で実物大のクジラを展示したのを皮切りに、国内の水族館や博物館はもとより、イギリス、ハワイ、中国、韓国、香港など海外でも展示を行っているそうです。

次いでライトアニマルの利点について解説。

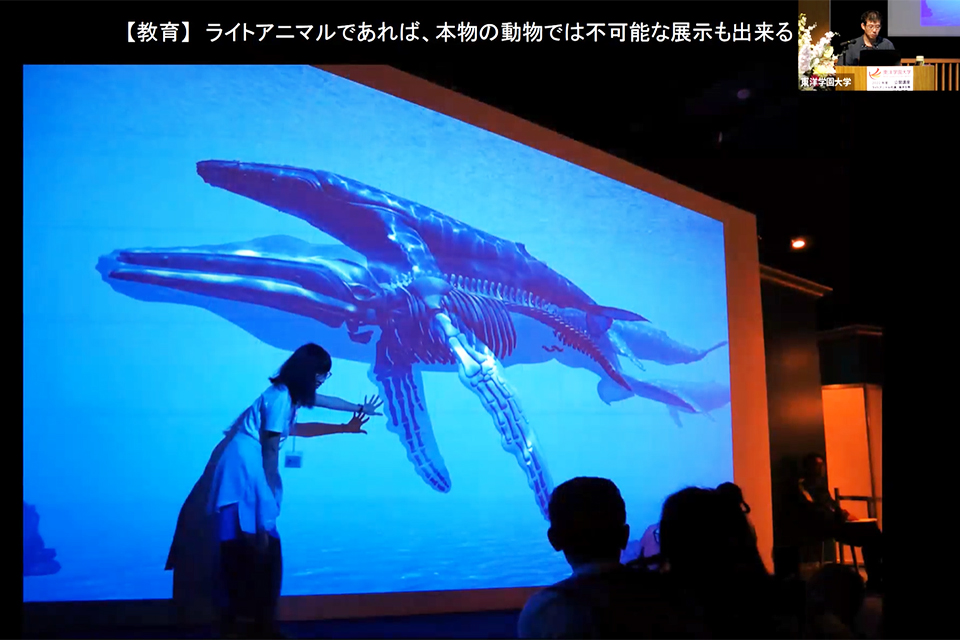

CGなのでどんなに大きくても、また輸入が禁止されているような生物でも展示可能であること、観客が動物とのコミュニケーションの疑似体験ができること、常に最善の状態で展示が可能なこと、骨格を見せるなど本物では不可能な展示ができること、少ない機材で展示できるので入院等で水族館等に行けない人にも体験してもらえること、などのメリットを紹介しました。また倫理面からも「環境にやさしく、生き物を傷つけたり苦しめたりすることがなく、動物福祉の観点から保護団体や研究者から評価されている」と河合氏。

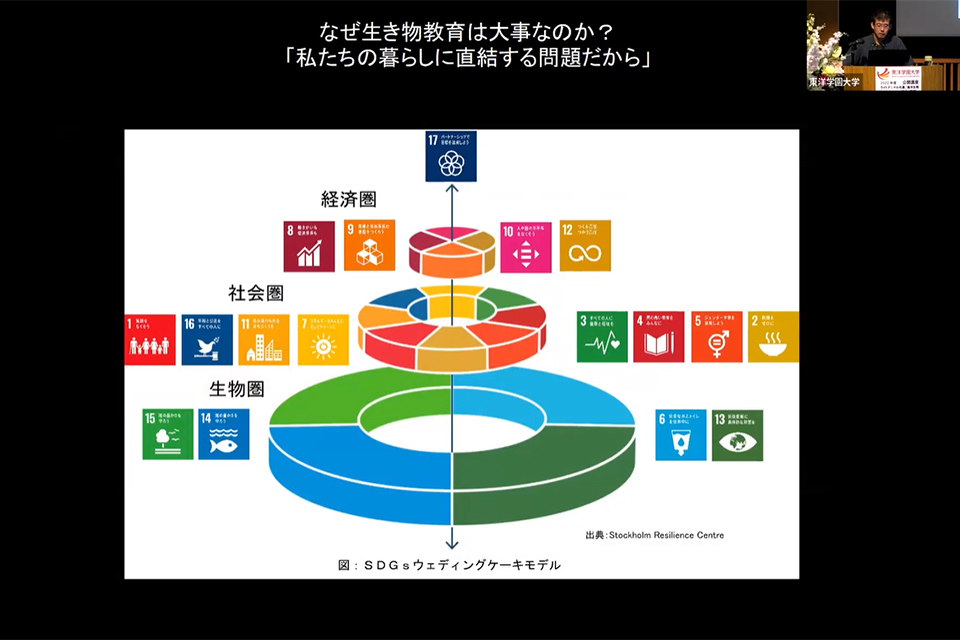

さらに「誰もが海の大切さを感じられる教育」として、持続可能な未来のための生き物教育の重要性について解説。「海洋プラスチック問題はもとより、今は環境問題が深刻で、大量絶滅の危機が迫っている」と述べ、「生き物の豊かさを守ることは人間社会の維持に欠かせず、生き物教育を通じてみんなが協力し合わなければ持続可能な未来は実現できない」と、教育の重要性を強調しました。

また、動物福祉やワンヘルス(人と動物は生態系の中で密接につながりあっている)という教育の新しい視点を紹介。

生き物教育でも、単に子どもたちの好奇心を呼び起こし興味を持たせるだけでなく、生き物と共生するために環境問題を自分事として考え、守ろうという意識を育てることが重要だと述べました。

最後に、イギリスではイルカの飼育展示が中止されるなど、生き物展示を使わずに共感をはぐくむ教育が海外で広がっている現状を紹介し、「海の大切さを感じられる教育とは海の生物の幸福を考える教育。ライトアニマルはそれを目指したい」と述べて、講座を終了しました。

質疑応答では、来場していた子どもも含めてさまざまな質問が寄せられました。

「AI技術が進歩するなか今後どんな展示を考えているか」という質問に「本物ではできない展示をしてきたのがライトアニマル。動物福祉の考え方からAI使用も選択肢として含めつつ今後も適所適材でやっていきたい」と回答。

「現在の展示は大きな魚が中心だが、食卓に上るような魚については?」という質問には「もちろん要望があればやりたい。ただし娯楽や水産物としてでなく、守るべき対象として。例えばバンクーバー水族館では食べていい魚・いけない魚など持続可能な視点での発信をしている。日本でも水族館は教育をする立場であることを自覚し、水産業界に物申せるよう社会的な地位を上げる必要がある」と河合氏。

「CGの製作時間は?」との質問には、「資料が多くあるバンドウイルカなどは数週間で製作できるが、シロナガスクジラなど巨大で骨格標本も少ないものは資料を集めるだけで何倍もかかる」とのことでした。

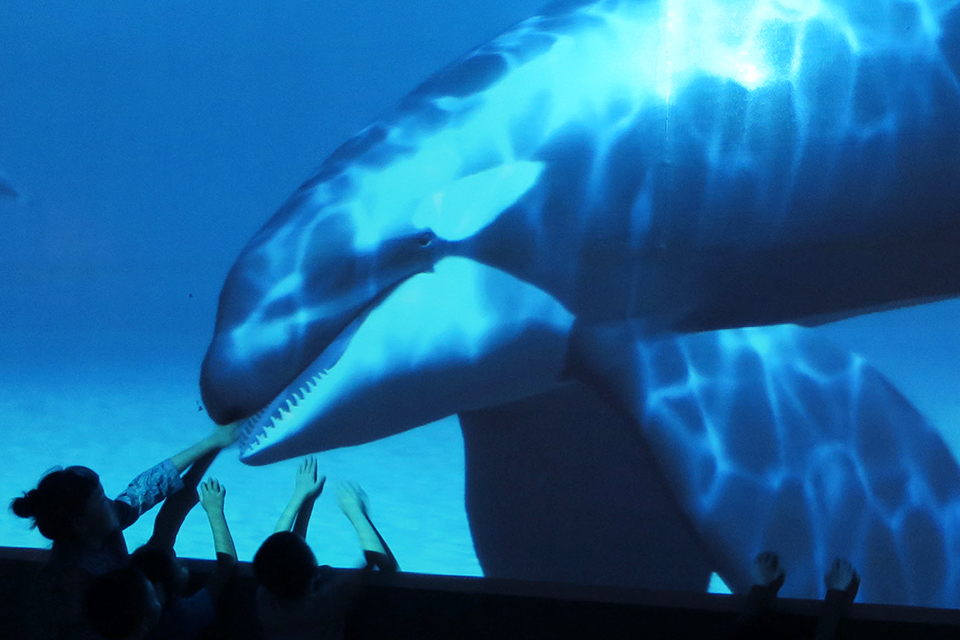

最後に、講演会場で実際にライトアニマルの試演を行い、来場者は大人も子どもたちもスクリーン前で近づくイルカに触るなど、臨場感ある展示を楽しみました。

ライトアニマルが行った過去の展示の様子

今年度は全7回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講しました。