Academic Life & Research

教育・研究

日中関係の展望とは。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第15回目を開講

2023.01.30

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

1/23(月)に第15回「中国と日中関係の未来を考える」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を行いました。

第15回は、中国政治や現代中国論を専門とする早稲田大学名誉教授・天児慧氏を講師に迎えました。

天児慧氏

講義の冒頭、天児氏は1972年の日中友好条約締結以降の両国関係に言及。

「健全な日中関係を構築するために中国の改革開放政策を日本が支援し、ともに発展して世界のリーダーとなるという構想があったが、やがて中国が圧倒的な経済力を獲得するにつれて両国の関係が不安定になった」と述べ、そのうえで日中関係の構造的問題について考察されました。

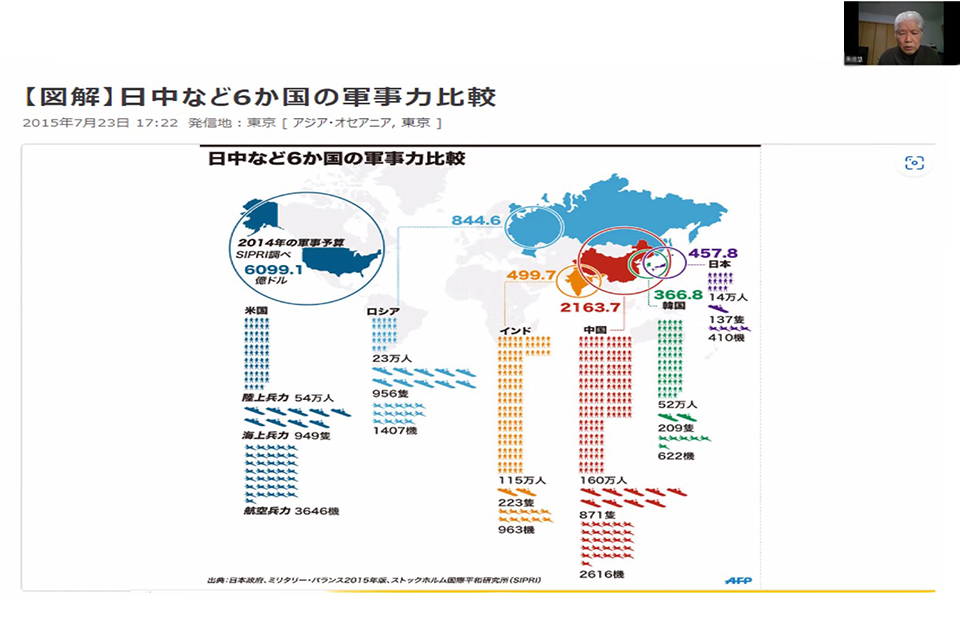

天児氏は中国側から見た日中の基本構図として、日本を目標とし日本の支援を得たGDP成長経済、両国間での経済最優先による豊かさの実現、中国経済の急成長に伴う軍事力増強を挙げました。

軍事力の図解

「2010年に中国のGDPは日本に追いつき、2025年前後には約5倍に達する」という予測はコロナ禍で見直しが図られているものの、「日中韓、そこに台湾を加えたアジア4ヵ国の経済関係は相互依存が進み、一体化と連動性が高まり、アジア経済をリードする」(天児氏)と考察しました。

次いで天児氏は、大国としての自負がもたらした中国外交の転換について解説。

天児氏自身が2010年に中国の元駐日大使だった王毅氏から「日本は中国が上だと認める時期ではないか」と言われたことを例に引き、「中国における秩序とは上下関係を相互に認識することであり、日本のようなルール作りによる制度的な安定とは異なる」「中国にとって日本は『特別の二国間関係』ではなく、米中二大国下の『普通の二国関係』と捉えられている」と言及しました。

さらに、一帯一路構想の行き詰まりなど中国が抱える課題が日中関係にもたらす影響や両政権の基本姿勢の変化について「強硬姿勢から関係改善への動きがみられる」と述べる一方、グローバルな視点からは「米中貿易衝突やデカップリング、台湾問題で米国の対中強硬政策は続き、アセアン諸国においても中国への警戒感が高まっている」との見解を示しました。

そのうえで日中対立の不安要因として、中国側のトップリーダーの対日強硬や中国の若い世代がもつ他国への優越感、日本側の中国脅威論や台湾問題への過剰な反応を挙げつつ、最後には両国の関係改善について総括。

「中国は切ろうとしても切れない隣国であり、対立・敵対は両国ばかりでなく国際社会にも重要な影響をもたらす。どちらが上ではなく、相互補完する対等パートナーとしての可能性を探るとともに、有事回避に全力を尽くし、経済界や知識人、若者など民間の交流を促し、協力共存を図るべきである」と述べて、講座を終了しました。

質疑応答では、日中関係改善や台湾問題への質問が寄せられ、平和的な解決に向けた自身の提言などを紹介されました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講しました。