Academic Life & Research

教育・研究

【公開講座】第6回「ニーチェ『悲劇の誕生』を読む」

2023.07.26

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を学ぶ「公開講座」の第6回を7/22(土)に開催。

本郷キャンパスでの対面に加え、オンラインによるライブ配信も同時に行い、147名(対面33名、オンライン114名)の方にご参加いただきました。

ニーチェの思想が誕生した背景とともに、『悲劇の誕生』の内容を紐解く

今回のテーマは「ニーチェ『悲劇の誕生』を読む」。

講師は本学人間科学部の飯田明日美准教授で、専門は本講座のテーマである『悲劇の誕生』を中心としたニーチェ研究です。

ちなみに飯田准教授のゼミでは、美術館で現代アート鑑賞を鑑賞する「美術館ワークショップ」も実施しているそう。

「芸術と哲学は、どちらも奥底に入って本質的なものを掴み取ろうとする作業であり、作品についてゼミ生同士で対話を重ねることが、哲学的な対話を深めるのにも有意義である」とのお話が冒頭にありました。

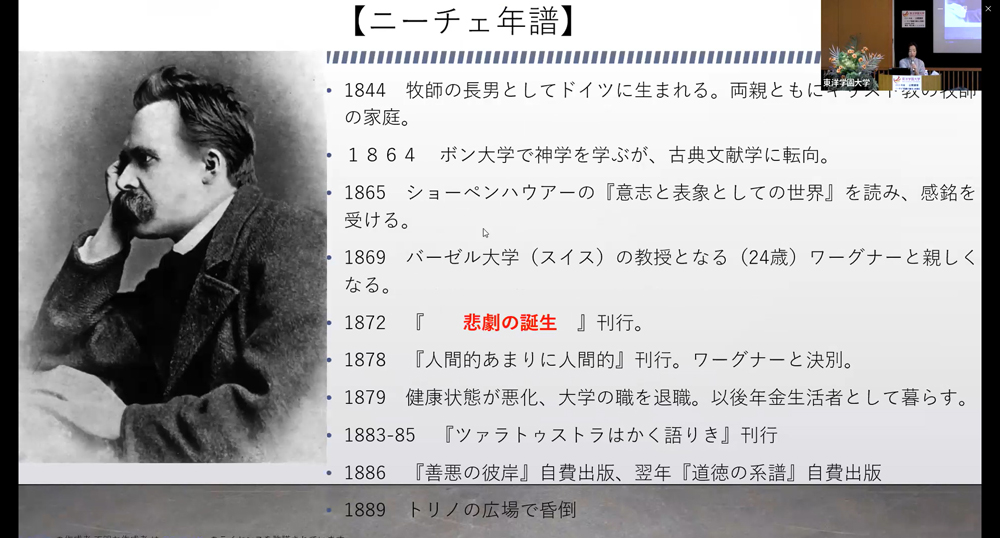

ニーチェの経歴についての解説

そして、いよいよ本題へ。

まずはドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェの経歴を紹介するとともに、彼の処女作であり1872年に執筆された『悲劇の誕生』についての解説がありました。

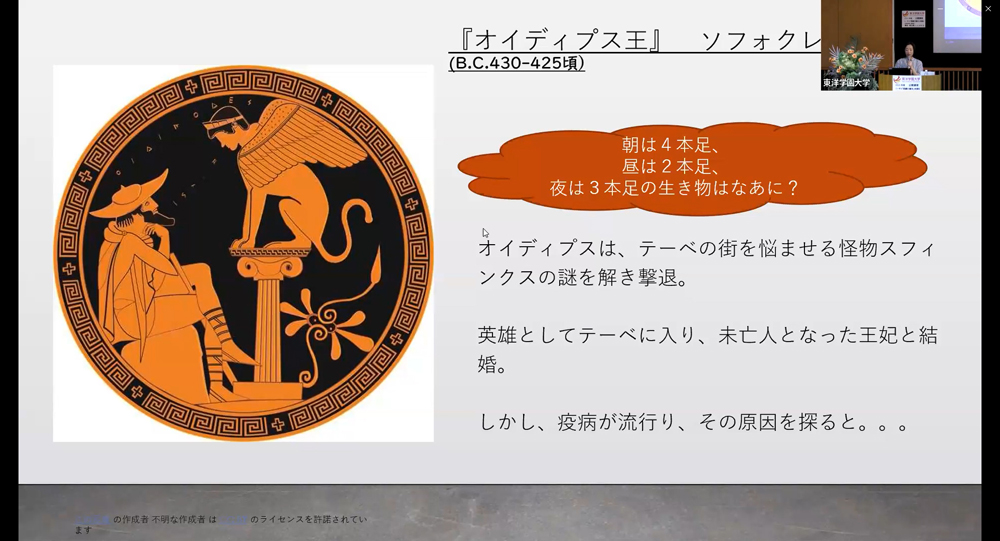

また、作中に登場する古代ギリシャの演劇「ギリシャ悲劇」のストーリーもわかりやすく説明していただきました。

「ギリシャ悲劇」のストーリー紹介

その後、飯田准教授とともに「ペシミズム(悲観主義)」の観点から作品を読み解いてくことに。

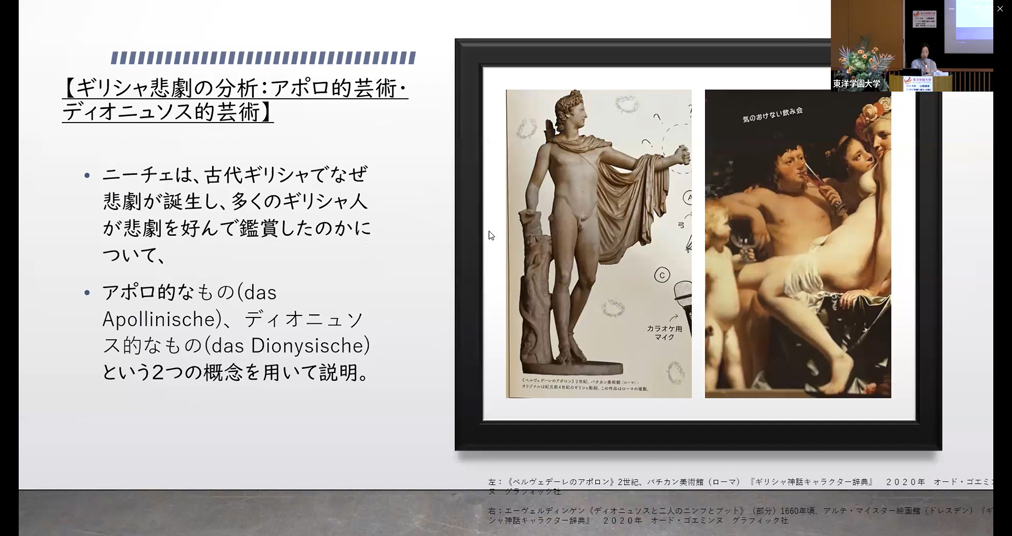

苦しみや矛盾を前にして生を厭うのではなく、それらを理解した上でなお生を肯定するための強さを探るべく、ニーチェが論じた「強さのペシミズム」や「芸術家=形而上学」、「アポロ的芸術・デュオニュソス的芸術」などについて解説いただきました。

アポロ的芸術・ディオニュソス的芸術についての解説

最後に、飯田准教授は「ギリシャ悲劇を観劇した人が、主人公の没落を観て強い快を感じるのはなぜか?」に対するニーチェの見解を解説。

さらに、飯田准教授自身のコメントとして「生きていると、世界には多くの矛盾や苦しみがあると感じることは多い。それでも、世界があることをどう肯定するかという時に、論理だけではなく、感情に迫ってくる芸術が意義を持つことがあるのではないかと思う。」と述べ、講演は終了しました。

講演後は参加者から多くの質問が寄せられ、活発な質疑応答が行われました。

次回の公開講座は8/5(土)に開催。

「学歴と賃金格差:大学教育にこれから求められること」をテーマに、東洋学園大学現代経営学部長の田中巌教授にご講演いただきます。

対面・オンライン併催、要事前申込み(無料)。ぜひご参加ください。