Academic Life & Research

教育・研究

グローバル・コミュニケーション学部生を中心とした研究グループによる国際シンポジウムでの発表報告

2024.01.10

11/18(土)、香港大学専業専修学院で行われた「第13回国際日本語教育・日本研究シンポジウムーつながる多様性、広がる可能性」において、本学グローバル・コミュニケーション学部の学生を中心とした研究チームが口頭発表を行いました。

代表発表者の佐々木大登さんと依田悠介教授

発表タイトル:令和時代の「死」の意味論

発表者:平島寛大・宮木杏・鈴木ケネス・蟹沢歩・深井友梨香・佐々木大登・東海晃久・齋藤暢是・依田悠介

(発表論文は以下のリンクp152ページより掲載:

https://static1.squarespace.com/static/63f154d2e8a0b30161d23d77/t/654c63450d6d6819f0dacbd3/1699505237654/Proceedings_final_09112023.pdf)

11/18(土)の発表は、本学の学生有志をはじめとするメンバーが水曜日6限目(不定期)に自主的に集まり開催している「現代思想研究会」(通称:アニメ研)による研究成果。

研究会代表者として、グローバル・コミュニケーション学部4年の佐々木大登さん、PIの依田悠介教授に加え、岡山大学の平嶌先生が香港に赴きました。

佐々木さんは、竹内雅俊准教授が担当する「国際関係ゼミ」に所属し、卒業論文では、Cool Japan戦略についてアニメなどのコンテンツ利用に関して研究をしています。

佐々木さんの学会発表の様子

シンポジウムでは、共著者の平嶌先生(岡山大学)と分担し発表を行いました。

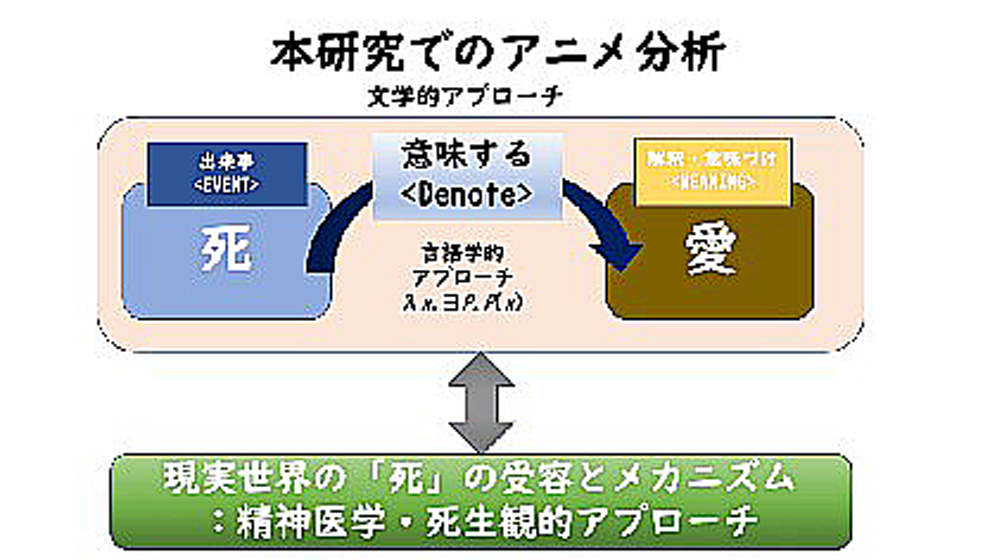

発表では、本学学生は共同研究者の先生方とともに、令和時代のアニメに描かれる主人公に近しいキャラクターの「死」が何を意味しているのか、それが大衆にどのように受け入れられているのか、さらに、視聴者が「死」を受け入れるための理論的メカニズムに加えて、精神医学的な現実世界における「死」を相対化して分析し、「死」とういう描写が「愛情の表出」であることを示しました。

発表の概念図

当日の発表は、「令和時代のアニメで描かれる『死』に関する意味づけとともに、令和時代の新たな意味の創出メカニズムというに側に関する発表であり、学会に対して新規の視点を持ち込んだ野心的な発表である」と、高い評価を得ました。

また、発表後には、大阪大学日本語日本文化教育センター長の加藤均先生から今回の分析対象の選定に関わる質問、2次創作とアニメの関係に関わる質問や、カールトン大学の佐々木真美先生からの「令和時代のアニメの『死』と昭和平成の『死』との比較」に関する質問が。

質問に対して佐々木さんが中心となり応答が行われました。

他の発表者の発表を聞く佐々木さん

本シンポジウムは、日本語教育・日本研究に関するシンポジウムで世界中の大学から研究者が集まり、さまざまな日本研究の側面を話し合う学会。

たくさんの研究発表が行われ、佐々木さんにとって多岐にわたる研究成果を学ぶ機会となりました。

<研究会メンバーの学生によるコメント>

佐々木さんコメント:

「今回シンポジウムへの参加できたことについて、依田先生をはじめ同行の平嶌先生、共同研究者の皆様、東洋学園大学に多大なる感謝を申し上げます。学部生でありながら国際学会に参加し、発表までさせていただける経験は中々ないものであり貴重な経験などと一言では片付けられない程の経験をさせていただきました。当初は先生方の議論を傍観するだけの立場でしたが、議論の内容を少しでも理解することができるよう試行錯誤できたことも良い経験となりました。来年以降は東学を離れ修士課程に進みますが、ここで得た知識や経験を活かして次のステップに進んでいきたいと思います。今後もこの研究会は続く予定です。私自身は東学を離れる身ではありますが、引き続きこの研究会に携われるよう精進してまいります」

宮木さんコメント:

「依田先生にお声がけいただき、今回の研究に参加させていただきました。最初は興味本位でしたが、研究が進んでいくにつれ近年のアニメが意味することに関して探究心が強くなり、とても楽しく研究を進めることが出来ました。誘ってくださった依田先生をはじめ、同じゼミの仲間や現地で発表していただいた佐々木さん、この研究に関わってくださった方々に感謝します。今回の研究で学んだことを自身の学業に活かすのはもちろん、何気ない日常の中から常に疑問を持っていこうと思います。ありがとうございました」

鈴木さんコメント:

「初めて研究の手伝いを行うことになり、研究とはどんなものなのかが学べました。授業外で先生方や他の生徒と協力して、意見を言い合って進めていく研究はとても良い経験になりました。今後も経験を積み上げていき、活躍できるよう努めます」

蟹澤さんコメント:

「今回の活動を通して、今まで自分が楽しんでみていたものが大学で学んでいる事柄と結びつきこんなにも大きく膨れ議論や討論が繰り返され学会で発表するに至る経験は貴重であり自分の考えを大きく変える一端になり、少し考え方や見方を変えるだけで思いつかなかったことが起きると学ぶことができました。次回にも今回のような考案があったら是非参加してみたいと感じました」

深井さんコメント:

「初めて専門的な研究会に参加をしてそれぞれの分野に専門的な先生の話や学生の意見を聞けいい機会だったと思います。私は、個人的にアニメが好きで普段アニメを見ている時には考えることない専門的な言葉や背景、心理状況を考えることをしました。自分では考えたこと感じたことがないような新しい意見に出会えた時には感動しました。アニメをプレゼンテーションにまとめるときには短い時間の中でどのような物語なのか見たことがない人には何の情報が一番必要なのかを考えました。自分の言葉をまとめることは難しいと思いました。自分の今後のゼミや活動でも生かしていきたいと思いました」

依田教授コメント:

「学部生との研究会から、国際シンポジウムでの口頭発表採択は異例の快挙であり、本学学生のレベルの高さに関して驚いています。佐々木さんは今後も総合政策(特にコンテンツに関する研究)を深めるために進学を考えているとのことで、将来のキャリアにもプラスになったのではないかと思います。また、今回残念ながら参加が叶わなかった本学学生たちは、まだ学部3年生ということで、今後の活躍が期待されます。次なる舞台での発表を目指して、これからも研究を進めていきたいと考えています。なお、今後の予定としては、本発表の内容を他の研究メンバーの研究と統合し、査読付きの本に投稿を考えています。彼らの研究成果が刊行され、世に出て評価されることを心より望んでおります。また、現代思想に関する研究会を今後も継続していき、学生が世界に羽ばたくきっかけを作っていけるように頑張っていきたいと考えています。また、このような興味を持っている受験生は、ぜひ東洋学園大学グローバル・コミュニケーション学部に来ていただき、一緒に学びを深めていきたいと思います」

依田悠介教授略歴:

専門は理論言語学・認知科学。グローバル・コミュニケーション学部にて「言語研究ゼミ」を担当。これまでに理論言語学に関する論文、日本語教育、(非)言語コミュニケーションに関しての論文を執筆。

グローバル・コミュニケーション学部での学びについてはこちら

https://www.tyg.jp/faculty/global_communications/gc/index.html