Academic Life & Research

教育・研究

日中韓の近現代史を扱うTVドキュメンタリーの現場から。特別講座「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」第12回

2024.12.24

本学では、一般財団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講しています。

今年は「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」という全体テーマのもと、アジアの諸問題に関する専門家や有識者を講師として招へい。

全15回のオムニバス形式で講義を行います。

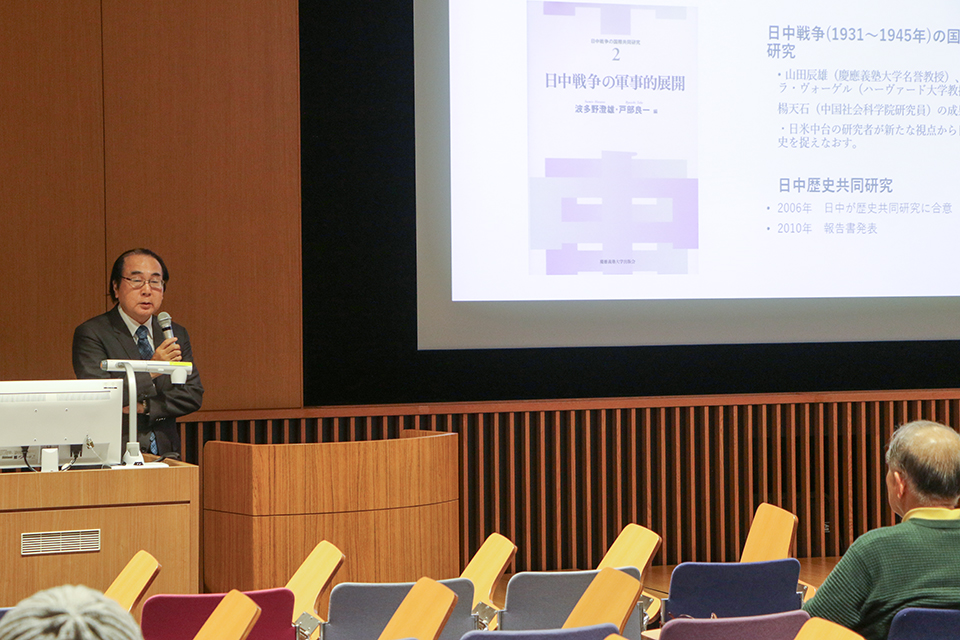

12/5(木)に開催された第12回は、講師としてNHKエグゼクティブ・プロデューサーの塩田純氏にご登壇いただきました。

今回の講義テーマは「アジア現代史をTVドキュメンタリーで撮る」。

NHKの番組プロデューサーとして、日本・アジアの近現代史のドキュメンタリーを制作してきた塩田氏に、各国に歴史認識に隔たりがある中、どのように取り組んできたかをお話しいただきました。

講義冒頭、塩田氏は「今まで30年の番組制作を通して、日本と中国・韓国の間に近現代史の歴史認識のギャップが大きく、相互理解という点で、乗り越えられなかったという思いを抱いている」と言及。

「それぞれの国のナショナリズムが壁となり、相互理解が進まなかった。この状況は今も変わっていない」と述べ、番組制作の難しさについて語りました。

塩田氏

『NHKスペシャル 日中戦争〜なぜ戦争は拡大したのか』(2006年)の制作時、「戦争がなぜ起きたのか」を一国の視点だけに偏らず、国境の枠を超え事実を探ることが重要だと認識した、という塩田氏。

「日中の歴史共同研究が始まり、国際的に証拠や資料を突き合わせながら研究することが、番組制作に役立った」と語りました。

次に、戦後のアジア諸国との関係修復を伝える番組として、『NHKスペシャル 日中外交はこうして始まった』(2012年)を制作した際、尖閣諸島問題が起こり、当初の意図で作れなかったというエピソードについて紹介。

かつて1972年に日中国交正常化のために訪中した田中角栄首相(当時)が、尖閣諸島問題に言及した際、中国側のリーダーだった周恩来氏がその話を避け「小異を残して大同に就く」という言葉を残したことに触れ、「歴史認識問題が難しい時には、一旦棚上げし、経済や文化など連携できる分野から進めることも現代にとっては必要ではないか」と問題提起しました。

講義後半は、朝鮮半島の交流史を1年間10回にわたり放送した『シリーズ 日本と朝鮮半島2000年』(2009年制作)や、『シリーズ 日本と朝鮮半島』(2010年制作)など、対立だけではない日韓交流の歴史を追った番組を紹介。

しかし、これらの番組においても、「近代以降は研究者の意見が異なり、制作が困難だった」ことや、最近では中国人のディレクターを起用することで、「若い外国人の視点によって、日本人が気づかない点が見えてきた」と、番組制作の舞台裏について語りました。

最後に、「現在、政治的に東アジア共同体のようなものを考えるのは難しいが、文化による交流は常に政治を超えてきた。若い世代にはインターネットなどを活用し、新しい繋がりを築いてほしい」として、講義を終えました。

講義終了後には質疑応答の時間が設けられ、「テレビに関心を持たない若者について正直どう思うか」「歴史に関する番組を作るとき、上層部からチェックが入るのか。完全に自由に作れるのか」といった質問に対し、丁寧な回答をいただきました。

同講座は本学学生が履修するほか、一般の方も受講可能な公開講座として開講されています。

各回の講師・テーマ、聴講のお申し込み方法は以下ページよりご確認いただけます。

一般財団法人ユーラシア財団 from Asia 助成 特別講座

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html