Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]元パラリンピアンが問う、「障がいとはハンディキャップか」。公開講座第3回報告

2020.10.22

10/13(火)、2020年度の「公開講座 リベラルアーツ」第3回をZoomウェビナーにて開催。

講師にシドニー・パラリンピックの日本代表(陸上競技)であり、切断障がい者のサッカー競技であるアンプティサッカーのアスリートである古城暁博氏を迎え、障がい者スポーツの魅力や、障がいをストロングポイントとして捉える考え方についてお話しいただきました。

市役所職員の傍ら、サッカーチームの監督兼パラアスリートとして活躍中の古城氏

古城氏は5歳のころ交通事故で右足が義足に。

小学校からサッカー、高校から陸上を始め、現在は日本サッカー協会1種登録チームAC MILAN SAKURAの監督を務めつつ、切断障がい者のサッカー競技であるアンプティサッカーチーム「AC MILAN BBee CHIBA」の選手として活躍されています。

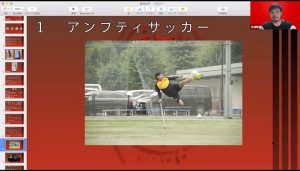

アンプティサッカーをプレーする古城氏。クラッチ(杖)を活かした見事なボレーシュート

アンプティサッカーは、切断障がい者のサッカー競技で、選手は義足を着けず片足で、クラッチという杖を両腕に装着してプレーするため、クラッチを支えに身体を高く持ち上げてジャンピングボレーをするといったアクロバティックなプレーが特徴です。

講演では2018年ワールドカップの動画を見ながら、片足でサッカーを楽しむために工夫されたルールをご説明いただきました。

また、幼い頃から義足を見せて生活していたことで、逆に周囲の人々の理解が進み、障がいに対するネガティブな思いを持つことが少なかったという古城氏。

ご自身の例から「障がいがあるからできないこと」を「どうしたらできるようになるか」と工夫するなど、「障がいをストロングポイントとしてポジティブに捉えてチャレンジし続けることが大切」ということをお話しいただきました。

小学生の頃は母の方針により義足が見える半ズボン姿で、健常者と変わらず走り回りサッカーをしていたという古城氏。

さらに、東京オリンピック・パラリンピックを機に障がい者スポーツへの興味関心が高まっているこのタイミングで、健常者を含めたよりたくさんの人が障がい者スポーツを純粋に楽しみ、長く続けていける環境づくりや、健常者と障がい者が対等に働き、障がい者自身が社会貢献する力を培える機会のある社会づくりの必要性を訴えました。

さらに、講演後の質疑応答では、パラスポーツのアスリートやスタッフがほぼ全員別に本職がある・ボランティアであるという現状や、日常的に不便に感じること、障がいのある人に対する声掛けのしかた、日常のトレーニングについてなど幅広い方面からの質問にお答えいただきました。

「今回のウェビナーでの講演は私自身初めてのことで聴講者の顔が見えない中で多少の不安はありましたが、コロナ禍で皆さんと繋がれる機会が無くなっていったなかで非常に貴重な時間を過ごすことができました。常に今をどう受け止めるかは自分次第だと改めて感じました。

また機会がありましたら皆さんとお会いできることを楽しみにしています。」(古城氏)

次回は10/27(火)、NHK解説主幹の出川展恒氏を講師に迎え、「混迷する中東情勢を読む」というタイトルで開催します。

詳しくはこちら 公開講座 リベラルアーツ