Academic Life & Research

教育・研究

[公開講座]初回&2回目はオンラインのみで開講も盛況に。次回は5/15(土)

2021.05.03

学問領域にとらわれない幅広い教養(リベラルアーツ)を一流の講師に学べる「2021年度東洋学園大学 公開講座」が4月よりスタート。

今年度は4~6月まで全7回、どなたでも無料でご参加いただける講座として、対面とオンラインの同時開講を予定しています。

しかし、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用により、4月に行われた第1回「望まれる借金とは何か? ―MMT理論から読み解くお金の話(講師:現代経営学部 木村昭興准教授)」と、第2回「公共交通の展開から振り返る都市としての『東京』(講師:人間科学部 小林大祐准教授)」は、対面での開講を断念。

オンラインのみでの開講となりましたが、どちらの回にも100名を超える参加申し込みをいただく盛況となりました。

講演の様子を一部ご紹介します。

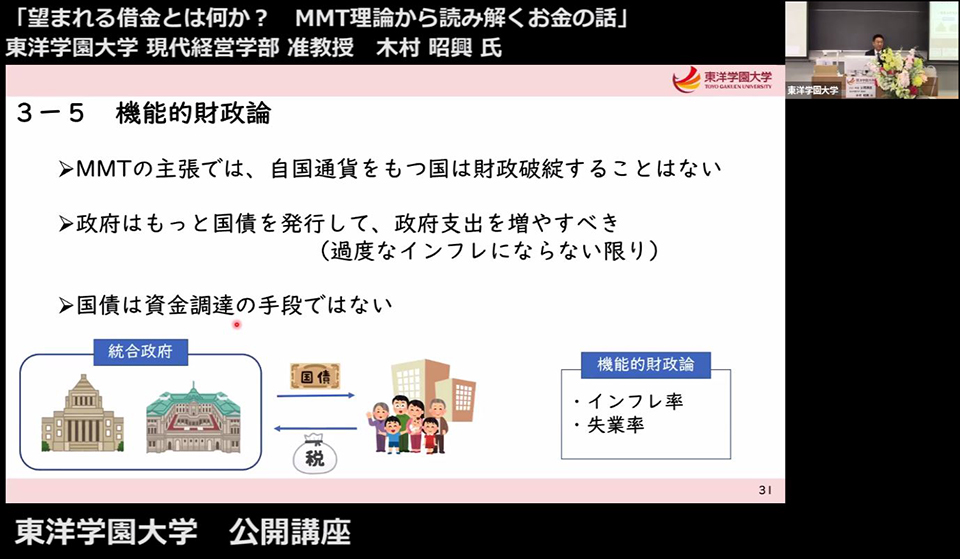

4/17(土)の第1回テーマは「望まれる借金とは何か? ―MMT理論から読み解くお金の話」(講師:現代経営学部 木村昭興准教授)。

今年度の初回ということで、まずは東洋学園理事長・東洋学園大学学長である愛知太郎より受講者の皆様へご挨拶をさせていただきました。

愛知太郎東洋学園理事長・東洋学園大学学長によるご挨拶

その後、いよいよ木村准教授による講演がスタート。

まずは、「家計に例えると、毎月43万を新たに借金し続けている状態」(財務省資料より)という日本の財政状況について、一般会計における歳出・歳入状況やGDPの落ち込み、公債等残高の推移、社会保障費の増大など、様々な側面から検証しました。

木村昭興准教授

その上で、「自国通貨を発行できる国は破綻しない」という「現代貨幣理論(MMT)」について解説。

「貨幣」の価値とは何か、税金の流れ、国債といった基礎的な知識を振り返りつつ、MMT理論と従来の貨幣論との違いについての説明に加え、なぜ今MMT理論が話題になっているのかということや日本銀行総裁や財政制度等審議会の見解なども紹介し、さらにMMT理論に対する賛否両論、国の借金(負債)をどう捉えるかという点にも話が及びました。

第1回講演の様子

質疑応答にも多数の質問が寄せられ、「お金」や財務政策について多角的に学ぶ好機となりました。

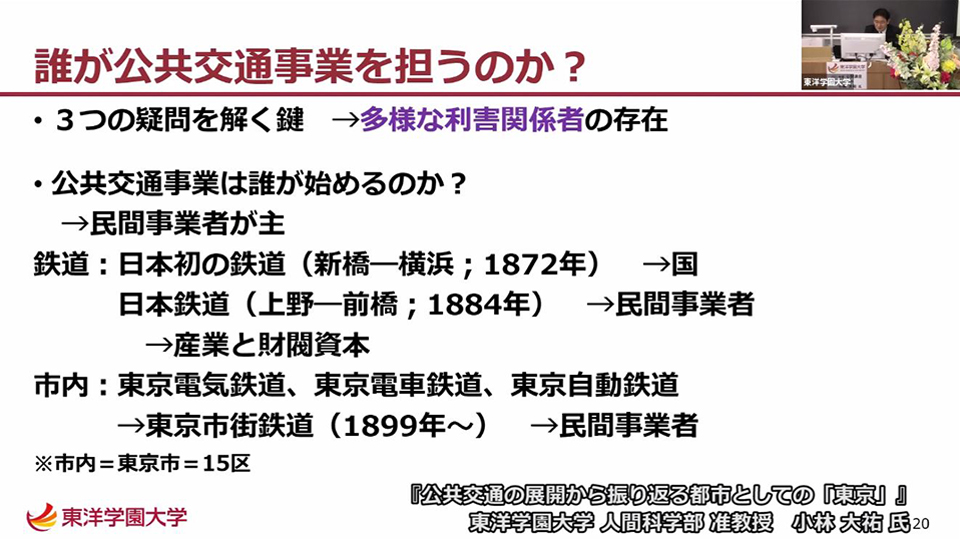

続いて、第2回の4/24(土)のテーマは、「公共交通の展開から振り返る都市としての『東京』」(講師:人間科学部 小林大祐准教授)。

SDGs(持続可能な開発目標)の「誰もが参加できる形で持続可能なまちづくりを計画・実行できるような能力を高める」という目標(11-3)を踏まえ、「東京」という都市の過去・現在・未来について「公共交通」を軸に論じました。

小林大祐准教授

都市圏人口が世界のメガシティの中でもずば抜けて多く、緻密な交通網が構築されている「東京」ですが、一方で世界トップクラスの通勤ラッシュという課題を抱えています。

今回の講演では、「誰が『東京』の都市交通政策をマネジメントしているのか」という問題提起からスタート。

第2回講演の様子

公共交通の中でも鉄道や地下鉄に焦点を当てながら、「東京」というエリアを定義する難しさ、鉄道の国有化・市営化の歴史、私鉄各社による郊外エリアの宅地開発・インフラ整備、戦後の急激な人口増に伴う環境変化など、「東京」の交通政策にまつわる複雑かつ多様な利害関係について紐解きました。

次回(第3回)は5/15(土)、「SDGs実現への期待とESG」というテーマで東海大学大学院人間環境学研究科教授の勝田 悟氏を講師に迎えます。

ぜひ奮ってご参加ください。

公開講座の参加方法や最新情報、参加のお申し込みはこちら