Featured Story

成長しよう、自分らしく(後編)

2019.09.02

本学が2018年度の卒業生に行ったアンケートでは、 83.2%の学生が「東洋学園大学での4年間を通じて自分自身の成長を感じる」と回答(前編参照)。 なぜこんなにも多くの学生が、成長を実感できているのでしょうか。 その理由を探るべく、前編に引き続き卒業生の実例をご紹介。 自分が理想とする進路に進んだ先輩たちのキャンパスライフを振り返り どのように自分らしさを高め、成長していったのかを見てみましょう。

Topics 1

成長の根底にあったのは、「行動したもの勝ち!」の精神。

グローバル・コミュニケーション学科卒業生の神場大樹さん

出身校:私立勇志国際高等学校/就職先:株式会社湘南ゼミナール

失敗を恐れず挑戦し、やり続けることでスキルが磨かれる

グローバル・コミュニケーション学科卒業生の神場大樹さんが、大学生活のモットーにしていたのは「行動したもの勝ち!」の言葉。チャレンジ精神を大切に、2年次からはALPS(英語特別選抜クラス)に所属。ネイティブ・スピーカー教員のもとで英語力をブラッシュアップしました。その結果、「実践的な『話せる英語』が身についたのはもちろん、レポート提出など大量の課題をこなすうちに『自分で学ぶ力』も自然と磨かれました」と当時を振り返ります。

ゼミは興味を持った「国際関係ゼミ」を履修。国際関係についての学びをさらに深めるべく、学生主体の研究会にも参加しました。研究会ではプレゼンテーションやディスカッションの機会が多く、「考える力」や「伝える力」が成長したそう。「自分の考えをまとめ、言葉にして人に説明する力や、相手の理解度に合わせて伝える力が身につきました」と語ります。

卒業論文・卒業制作発表会で見事なプレゼンテーションを披露した神場さん

経験を重ね、習得した「伝える力」は人生の財産

ゼミや研究会で培った「伝える力」を駆使して、卒業論文・卒業制作発表会でも注目を集めた神場さん。グローバル・コミュニケーション学部の代表の一人として登壇し、教員や在学生の前で「世界から見た日本の労働」をテーマに書き上げた卒業論文について発表しました。そのプレゼンテーション力は高く評価され、「学生が選ぶ発表賞」と「優秀発表賞」をダブル受賞したほどです。

そんな神場さんが選んだ進路は塾講師。今後は塾という舞台で、大学時代に磨き上げた能力を発揮していくことでしょう。

Topics 2

実践的なプロジェクトを通じて、人間的に成長。

現代経営学科卒業生の松野翔悟さん

出身校:長野県小諸高等学校/就職先:日本郵便株式会社

産学連携プロジェクトで、リアルなマーケティングを体験

長野県出身の松野翔悟さんは、「大学で経営やプロモーションを学び、地元を盛り上げたい」という目標を抱いて現代経営学部に入学。八塩圭子准教授の「マーケティングとメディア研究ゼミ」に所属し、LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(以下LG)との産学連携プロジェクトにも参加しました。

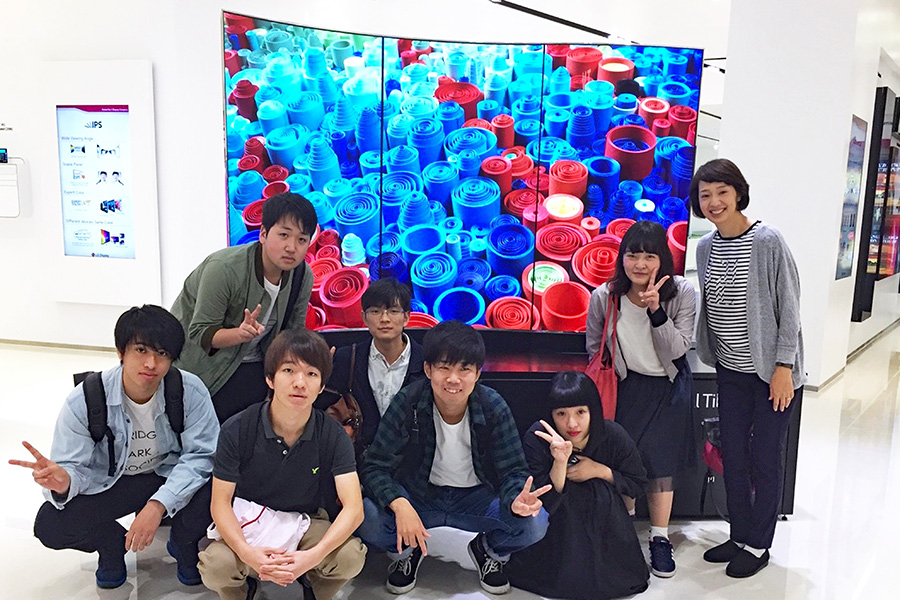

同プロジェクトでは、「LGが有機ELテレビを日本で売っていくには?」をテーマに学生たちがチームを組んでマーケティング戦略を研究。LG日本本社に加え、韓国本社も訪問し、研究を重ねました。

産学連携プロジェクトの研究の一環として、LG韓国本社を訪問

研究を進める過程で、発想力やチームワーク、プレゼン力も向上

マーケティング戦略を考える上で、松野さんのチームはLGの有機ELテレビが高価格帯であることに着目し、ターゲットを富裕層に設定。松野さんの地元にも近い軽井沢の別荘地にモデルハウスを作り、「LG製品があるライフスタイル」の魅力をターゲットに伝える、という具体性のある戦略を考案・発表し、社員の方からも好評価をいただきました。

「プロジェクトを通じてマーケティングの知識を深められたのはもちろん、チームワークについても学べました」と松野さん。社会の第一線で活躍するビジネスマンに対してプレゼンテーションを行ったことで、人間的にも大きく成長したようです。

そんな松野さんの就職先は日本郵便。地域基幹職に就き、地元・長野県もしくは新潟県で働くことが決まりました。今後は大学での学びを活かし、地域を盛り上げていくことが期待されます。

Topics 3

学内外で自発的に学び、興味ある分野を追求。

人間科学科卒業生の齊藤ほのかさん

出身校:私立つくば開成高等学校/就職先:株式会社PONTE

「発達心理学を学ぶ」という確固たる目標を持って入学

高校時代に支援学校のボランティアを経験し、障がいのある子どもの発達支援に興味を持ったという齊藤ほのかさん。「発達心理学を学びたい」と人間科学部へ入学しました。

大学では、目標通り心理学を中心に学び、在学中に児童指導員や社会福祉主事の任用資格も取得。また、子どもに関わる学外のボランティア活動やアルバイトにも積極的に取り組みました。

印象に残っているボランティアは、千葉県流山市が主催する小学生の宿泊行事「めだかの学校」。小学生グループを引率し、食事の献立作りや調理、イベントなどを補助することで、企画力やリーダー

性が身についたそう。そのスキルは学内でも活かされ、学園祭運営局に入って学園祭の企画・運営に携わったり、学部イベントで司会を担当したりもしました。

ボランティアで培ったリーダー性を発揮し、学部イベントで司会を担当する齊藤さん(右)

発達支援の「現場」を体験し、将来のビジョンが明確に

齊藤さんは、学業の合間を縫って児童発達支援のデイサービス施設でのアルバイトも経験。障がいのある子どもそれぞれに対して支援目標を立て、取り組むという実践的な体験をしました。当時を振り返り、「子どものステップアップに直接関わり、成長の瞬間に立ち会えるところにやりがいを感じました」と語ります。

アルバイトを経験したことで「この業界に進みたい!」という想いを深めた齊藤さん。卒業後は、児童発達支援のための放課後等デイサービス施設に就職しました。

これまでご紹介した卒業生の実例は、ほんの一部。この他にも多くのTOGAKU生が「自ら積極的に行動し、努力し続ける」過程で自己と向き合い、さまざまな経験を糧に自分らしく成長しています。