Featured Story

東洋学園大学のオンライン授業(2)―実際の授業を体験レポート!―

2020.06.26

オンライン授業とひとくくりに言っても、科目によって中身はさまざま。各教員たちは、「学びの内容」や「学生の習熟度」などを考慮し、最も「伝わる」方法でオンライン授業を行っています。今回は一例として、英語のリスニングとライティングの授業をご紹介。実際に授業を受けてみた体験談も交えてお届けします。

Topics 1

オンラインでも「伝わる」授業のために

科目の特性や履修学生に合わせた多様な授業形態

本学がオンライン授業で大切にしているのは、「学びの内容」や「学生の習熟度」、「到達目標」などに見合った授業であること。そのため、あえて授業形態を画一化せず、科目に応じてフレキシブルに対応できるようにしています。

在学生から「教員との距離が近い」と評される本学の強みはオンライン授業にも引き継がれており、それぞれの担当教員が科目の特性や履修人数等を踏まえた上でオンラインでもきちんと「伝わる」授業を行い、一人の脱落者も出さないことを目指しています。

実践型の英語授業をオンラインで

本学の英語教育は、頭で理解するだけでなく、「実際に使えるようになること」を目標にしており、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の四技能すべてにおいて実践的な授業を行っています。

そのため、たとえオンライン授業であっても、学生と教員のリアルタイムなコミュニケーションが不可欠。教員たちは、さまざまなオンラインツールを駆使しつつ、実践型の授業を行っています。次項ではその一例をご紹介します。

Topics 2

広報室職員が体験!英語リスニングの授業例

コミュニケーションを重視した双方向型授業への取り組み

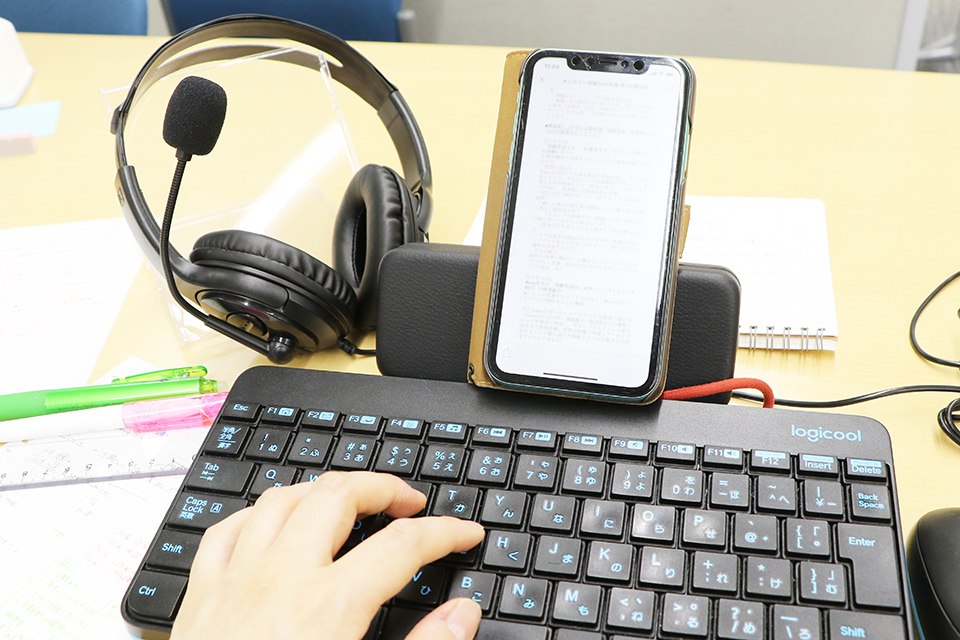

英語を「聞く」力を培うリスニング科目では、これまで「CALL教室」と呼ばれるマルチメディア教室を使い、ヘッドセットを利用して発音練習や学生同士の会話を行うなど、実践的な英語教育を行ってきました。

オンライン授業では、課題提示による自主学習を中心に、スマートフォンにも対応しているMicrosoft Teams※のリモート会議機能やチャット機能を活用することで、双方向性を確保。

遠隔であっても、教員と学生、そして学生同士がリアルタイムでコミュニケーションを取れるようにしています。

※Microsoft Teams:複数名でチームを組み、リモート会議やチャット、データ共有ができるアプリ(以下、Teamsと表記)

CALL教室での授業風景(2017年撮影)。オンライン授業では、ヘッドセットの代わりに学生が持っているスマホやマイク付きのイヤホンを活用。

リスニング授業の1コマを広報室職員が体験!

オンライン授業となったことで、授業の形態がどのように変わったのか、今回は「基礎英語3A」(1年次)の中から、あるクラスのオンライン授業に広報室職員が参加してみました。

同科目は1年次の必修科目で、習熟度別にクラス分けされています。

今回参加した授業は、1クラスの人数が20名強。

授業開始時刻になると、教員が用意したTeamsのビデオ会議に学生がPCやスマホで続々とログインし、教員が出席を取っていきます。

この日はまず、CD教材を使った宿題の答え合わせからスタート。

Teamsのビデオ会議機能を使って教員が学生を指名し、指名された学生がPCやスマホのマイクを通じて回答します。

教員はその答えや発音をリアルタイムで確認し、丁寧に解説していきます。

途中、「画面が見えなくなった」という1人の学生から問い合わせが。

学生のWi-Fi環境の問題だったことが判明しましたが、担当教員はその場で受講中の全員に画面の見え方を改めて確認。

対面での授業以上に学生たちの様子や理解度を確認・配慮しながら進めている印象でした。

その後、教室で行うのと同様にリスニングの授業を展開。CD教材の音声をリアルタイムで流し、アクセント、リズム、リンキング、イントネーションに加え、センテンスの構造や意味などの説明が行われました。

スマホを使った英語授業の様子(2017年撮影)。学生の所有率が高く、スピーカーやマイクを備えたスマホの利点はオンライン授業にも活きている。

取材したのは5月下旬、既にオンライン授業がスタートして1カ月弱が過ぎていることもあり、どの学生も手慣れた様子で質問に答え、答え終わったらマイクをミュートにして教員の話に集中。

オンラインながら、スムーズなコミュニケーションができている様子です。

授業の最後には、学生同士がペアになって英語での会話練習を実践。教員に指名された学生がペアになり、リモートで会話を行います。

教員は英語の抑揚やアクセントにアドバイスをしつつ、学生たちが円滑に会話できるよう、状況に合わせてサポート。

最後に、ビデオやチャット機能で学生からの質疑応答を受け付け、授業は終了。

授業後にはその日の授業資料をファイル化して学生に共有し、個々の復習に役立てることができるようにしていました。

Topics 3

リアルタイムで「書く」。英語ライティングの授業例

自分なりの工夫でオンライン学習を実践!

英語を「書く」技能を培うライティングの科目では、リスニング科目とはまた違ったアプローチでのオンライン授業が行われています。

その一例として、1年次の「基礎英語1A」の中から、国際キャリアプログラム(ICP)の学生が所属するクラスの授業について、担当教員にインタビュー。

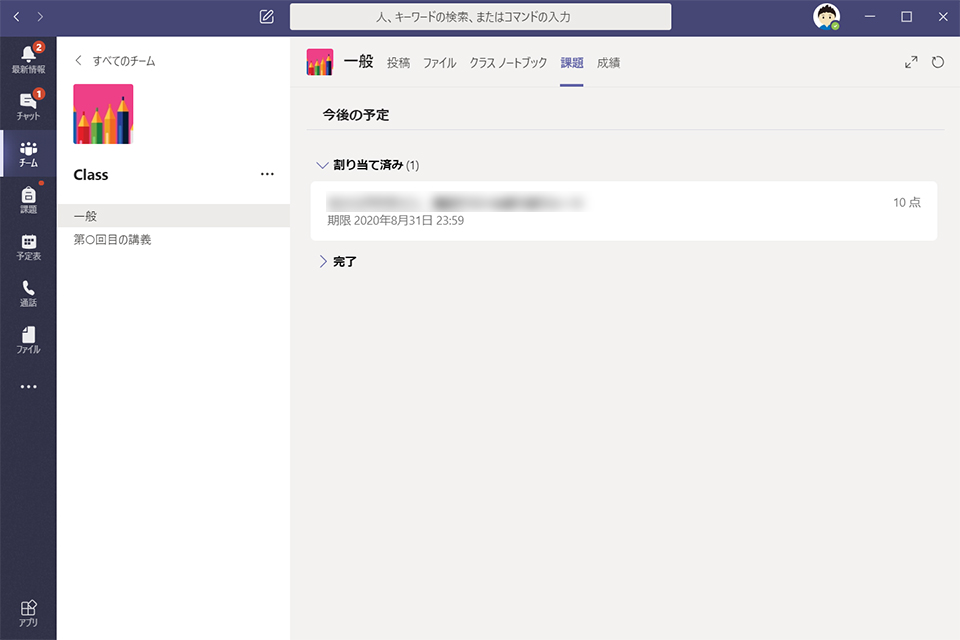

Teamsを介して教員と学生がつながり、タイムリーに課題の提出・添削。また、教員が事前に解説動画を制作し、ポイントを絞ってわかりやすく伝えるなどの工夫がされていました。

今回取材した授業は、英文の書き写しやディクテーションの演習課題を中心に、ライティング力の基礎を養うという内容。

Teamsの掲示板機能を使って管理されているのが特徴で、掲示板内には「テキストの〇ページを書き写す」、「以下のURLにアクセスしてオーディオ音声を聞き、英文を書き取る」など、当日やるべきタスクが設定されています。

学部留学中のICP学生(2016年撮影)。耳で聞いた言葉を英文にするディクテーションは、ICPの学生にとって欠かせないスキルのひとつ

履修学生はタスクに取り組み、Teams上に回答となる英文を直接書き込んで投稿。その場で教員が添削し、間違いがあれば即指摘するというライブ感あふれる授業を行っており、学生たちの反応も良いとのこと。

「通常の授業では課題の返却が翌週となることも多いが、オンラインの特性を活かすことでレスポンスよく進められる」(担当教員)というコメントが印象的でした。

また、各タスクには、それぞれ解説動画が用意されており、復習にも活躍。欠席者のフォローにもつながっています。

Teamsの課題提出画面(イメージ)。授業を履修していると、ここに課題が提示される。解説動画のURLや資料ファイルの共有もTeamsを利用

英語科目の課題提出画面例(学生PRスタッフ提供)。課題提出後は提出日時が右上に表示され、提出の取り消しも可能。

今回、体験した授業や教員へのインタビューで印象的だったのが、授業時間内の指導だけでなく、復習用の教材や動画を用意するといった、履修学生の意欲や学習環境に合わせたフォローアップへの取り組み。

紹介した2つの授業はあくまでも本学で行われている多様な授業形態の一例ですが、各授業の担当教員が、履修する学生やクラスの人数、到達目標に合わせて1コマ1コマの授業を最適化すべく日々試行錯誤を続けている様子が伺えました。

次回は、オンライン授業に取り組む教員と学生の生の声をご紹介!

「伝わる」授業のためにどんな工夫をしているのか、詳しくお届けする予定です。