Featured Story

東洋学園大学のオンライン授業(5)―1年生が挑んだ「プレゼンTOGAKU」―

2021.02.12

新型コロナウイルスの影響で、2020年の入学直後からオンライン授業を余儀なくされてきた1年生ですが、その経験を強みに変えて前向きにがんばっています。昨年12月にオンライン開催されたプレゼンテーション大会「プレゼンTOGAKU」でも、これまでのリモート学習で培ったスキルを存分に発揮。「YouTubeでのライブ配信」や「やり直しなしの一発撮り」という前例のない発表様式にも何なく適応し、素晴らしいプレゼンテーションを披露してくれました。

Topics 1

「プレゼンTOGAKU」とは?

1年次の必修科目「教養基礎演習B」の授業の一環として行われる「プレゼンTOGAKU」。

全1年生がクラスごとにプレゼンテーションを行い、クラス代表者を選出、そのクラス代表が学部ごとの全体会でプレゼンテーションを披露するもので、毎年12月に開催されています。

例年、グローバル・コミュニケーション学部と人間科学部は、学生投票で順位が決まるクラス対抗コンテスト形式、現代経営学部は順位のつかない発表会となっています。

2019年度の人間科学部全体会の様子

コロナ禍の今回は、各学部ともオンラインで実施。

「学部の1年生全員を集めて行う大規模な授業をオンラインでどう実現させるか?」が大きな課題でしたが、グローバル・コミュニケーション学部と人間科学部は、YouTubeでのライブ配信(限定公開)に挑戦。

世界に開かれたYouTubeを活用するという、アフターコロナにもつながる試みとなりました。

一方、実践的なビジネスプレゼンに重きを置く現代経営学部は、例年同様、スライドを使った発表会形式を採用。

会場でスライドを使いながらプレゼンした様子を録画し、それをMicrosoft Streamで配信しました。

Topics 2

各学部の発表の様子

グローバル・コミュニケーション学部はYouTube上でライブ配信

グローバル・コミュニケーション学部の「プレゼンTOGAKU」は、YouTubeのライブ配信(限定公開)で実施。発表者の学生は、自宅(一部は学内の教室)からスマートフォンやパソコンを介してオンライン上でプレゼンテーションを行い、それを他の学生がリアルタイムで視聴、Microsoft Formsを通じて投票するという画期的な方法が取られました。

大人数が同時にオンライン上に集まり、発表・視聴・投票まで行うという初の試みでしたが、大きなトラブルもなくスムーズに進行しました。

背景を工夫してプレゼンテーションを行った学生も

ライブ配信では、学生2名が総合司会を務め、9名の発表者が順にプレゼンテーションを披露。「オリンピック」や「幼少期からの英語教育」など、国際社会について学ぶ同学部らしいプレゼンテーマも見られました。また、各発表の前には紹介者と呼ばれる学生が登場し、発表者の人柄やプレゼンテーションの魅力について解説していたのが印象的でした。

ジェスチャーを交えながら見事なスピーチを披露し、同学部の1位に輝いた三浦さん

学生による投票で1位に選ばれたのは、「Be confident in your English(自分の英語に自信を持とう)」をテーマにプレゼンした三浦蘭さん。

「英語はコミュニケーションツールであり、発音や文法よりも、相手に伝わるかどうかが重要」といった内容を、大きな身振り手振りを交えながら訴えかけ、オンラインでありながら熱気が伝わるスピーチでした。

人間科学部もYouTubeでのライブ配信に挑戦

人間科学部も、グローバル・コミュニケーション学部と同様、YouTubeのライブ配信(限定公開)にチャレンジ。

8名の発表者がオンライン上でプレゼンテーションを披露し、他の学生による視聴・投票もスムーズに行われました。

人間科学部の司会者、発表者、紹介者たち

心理や子ども、社会、スポーツなど、さまざまな切り口から「人間」について学んでいる人間科学部の学生たち。そのプレゼンテーマは多岐にわたり、「アメリカの銃規制」や「核兵器廃絶」、「同性愛者の権利」、「加害者家族への国の対応」など、グローバルな社会問題を見据えたものも多く見られました。

明るく堂々と自分の意見を述べ、1位を獲得した神山さん

学生による投票で1位に選ばれたのは、「パン派かごはん派か」をテーマにした神山怜那さん。

朝食にごはんを食べる利点について、自分なりの考えをまとめた内容構成はもちろん、笑顔でハキハキと聴衆に訴えかけるスピーチ力が評価されたようです。

現代経営学部はスライドを使った発表会を実施

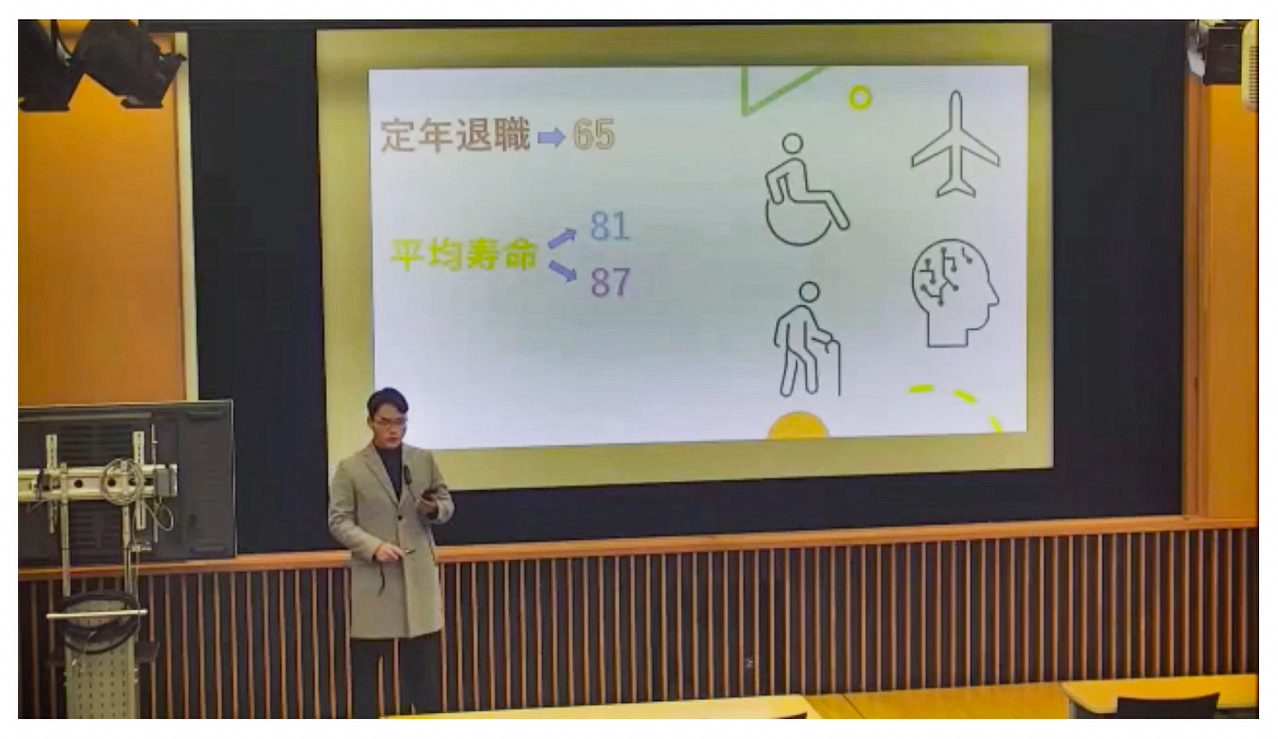

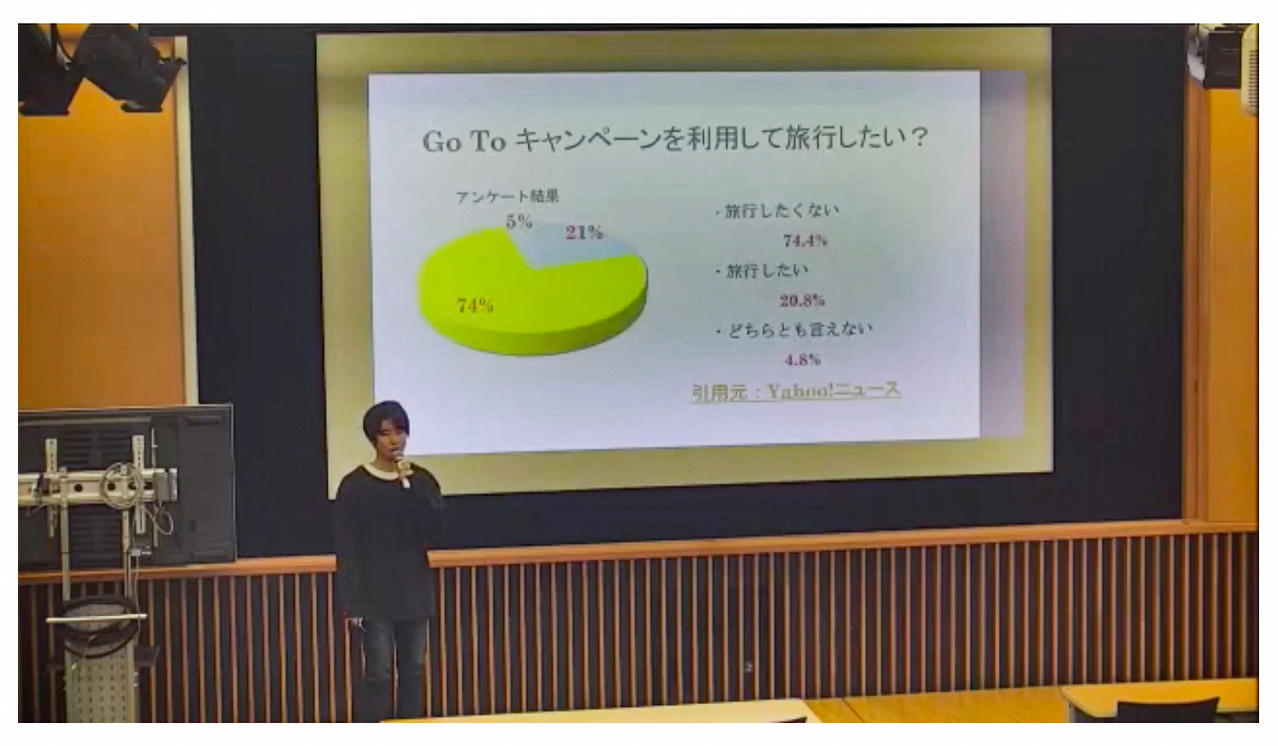

現代経営学部は他の2学部と異なり、スライドを使った発表会形式を採用。

同学部では例年、ビジネスプレゼンを意識し、ステージ上でスライドを使いながら発表することにこだわっています。

そのため、今回も例年と同様、常設スクリーンのあるフェニックスホールを会場として使用。

大きな会場のステージに立ち、大きなスクリーンに自作のスライドを映しながらプレゼンテーションを行う、という「プレゼンTOGAKU」ならではの環境をコロナ禍でも体験できるように工夫しました。

なお、会場には発表者8名のほか、感染対策を徹底したうえで数名の学生と先生方も同席。

聞き手がいる状態で発表を行い、その様子を一発撮りしてMicrosoft Streamで配信しました。

フェニックスホールでスライドを使いながらプレゼンテーションした様子を録画

現代社会が抱える問題について日々学んでいる同学部の学生たち。「Go To トラベル」や「ブラック企業」、「フェイクニュース」、「少子高齢化」など、社会的課題をテーマにしたプレゼンテーションが多く見られました。

どの発表者も、調査データに基づいた数値やグラフ、資料などをわかりやすくスライドにまとめ、それらをもとに論理的に自分の意見を述べていました。

Topics 3

学部長の講評

「プレゼンTOGAKU」での評価のポイントとなるのは、プレゼンテーションスキルと内容構成です。

プレゼンテーションスキルには、アイコンタクトやジェスチャー、声の大きさ、話すスピードなどが含まれます。

また、内容構成の部分では、問題意識があるか、裏付け調査ができているか、自分なりの考察ができているか、などが重要になってきます。

限られた時間内で、自分の主張をどれだけ相手に伝えられるかが問われる

今回の「プレゼンTOGAKU」では、プレゼンテーションスキル・内容構成ともにレベルの高い学生が多く、学部長の先生方も驚いていたほど。以下のような講評が聞かれました。

|

「大変な準備があったものと想像しますが、どのプレゼンテーションも素晴らしく、引き込まれました。話をするというのは何気ないことですが、言葉には個性や人となりが現れます。人は、話すことによって社会と結びついていくので、今後もプレゼン力を磨いてほしいと思います」(グローバル・コミュニケーション学部長 高尾享幸教授) |

|

「10年を超える『プレゼンTOGAKU』の歴史の中で初のオンライン開催でしたが、学生たちがまったく新しい様式に対応し、堂々とプレゼンテーションする姿に感動しました。テーマの幅も広く、具体的なデータなどを挙げながら説得力のあるプレゼンをしていただき、大変レベルが高かったです」(人間科学部長 阿部一教授) |

|

「プレゼンテーションには『メッセージがあるかどうか』を重視していますが、どのプレゼンにもきちんと含まれており、さらに調査データで裏付けを与えたりしながら、メッセージを効果的に伝えることができていました。また、社会に目が向いたテーマの捉え方で、皆さんの成長のポテンシャルを強く感じました」(現代経営学部長 田中巌教授) |

入学直後からコロナ禍に置かれ、想定外の日々を過ごしてきた1年生ですが、今回の「プレゼンTOGAKU」を通じて、立派に成長している姿が伝わってきました。

社会全体のリモート化が進む現代において、このオンラインプレゼンテーションは貴重な経験にもなったようです。