Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第8回報告:沖縄から見た日中関係

2021.11.17

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』―アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。11月12日に行われた第8回では、沖縄大学地域研究所特別研究員の泉川友樹氏にお話を伺いました。

沖縄大学地域研究所 特別研究員 泉川友樹氏

泉川氏は沖縄出身で、沖縄国際大学、北京外国語大学研修生を経て、日本国際貿易促進協会に所属する一方、沖縄大学地域研究所特別研究員も兼務。

中国語検定1級、中国語通訳案内士の資格を持ち、日中の要人の会談で通訳を務めるなど、堪能な中国語を駆使して日中交流の最前線で活躍されています。

講座を始めるにあたり泉川氏は、沖縄県知事の応接室に置かれている屏風を例に、沖縄独特の立ち位置について説明されました。

屏風には、琉球国の安定には日本、中国、朝鮮との良好な関係が必要だという内容の「万国津梁の鐘」の銘文が記されています。

沖縄が東京よりも台湾、上海に近いという地理的な条件から、中国やアジア諸国との間でバランスを保つのが重要だったこと、さらには、沖縄はかつて独立国だったゆえに、日本とは視点を異にすることを歴史から紐解きました。

1429年の建国後、琉球国(沖縄)はベトナムや朝鮮などと同様、中国の皇帝に冊封(王を任命)された独立国だったそうです。

1609年の薩摩藩の侵攻により日本に従属するものの、中国との関係も保ち王国は存続。

1879年の明治政府による「琉球処分」で初めて沖縄県となりますが、太平洋戦争末期には日本唯一の地上戦で20万人が亡くなり、戦後はアメリカの統治下に。

1972年の施政権返還後も、国土のたった0.6%しか占めない沖縄に米軍施設の70%が集中するなど、不公平な状況に置かれたままだ、と泉川氏は沖縄の問題を振り返ります。

さらに、所得水準は最下位、失業率も高く、観光に依存したバランスを欠いた経済状況であることにも言及。

「セブンイレブンが進出したのは北京が2004年なのに対し、沖縄は2019年」と沖縄の置かれた状況を端的に語りました。

一方、沖縄と中国とは歴史的にも交流が盛んで「首里城や亀甲墓など文化的な共通点も多い中国に対して親近感をもっている」と泉川氏。

独自の経済交流にも力を入れ、2012年の北京を皮切りに上海、福州に駐在員事務所や出張所を設置。

沖縄県の前知事・現知事ともに中国を訪問するなど、中国重視の姿勢をとっているそうです。

沖縄を訪れる外国人の2位は中国人であり、貿易額も増えるなど、その関係性は深まっていますが、それに反感を覚えわざわざ沖縄を訪れてヘイトスピーチを行う人もいるといいます。

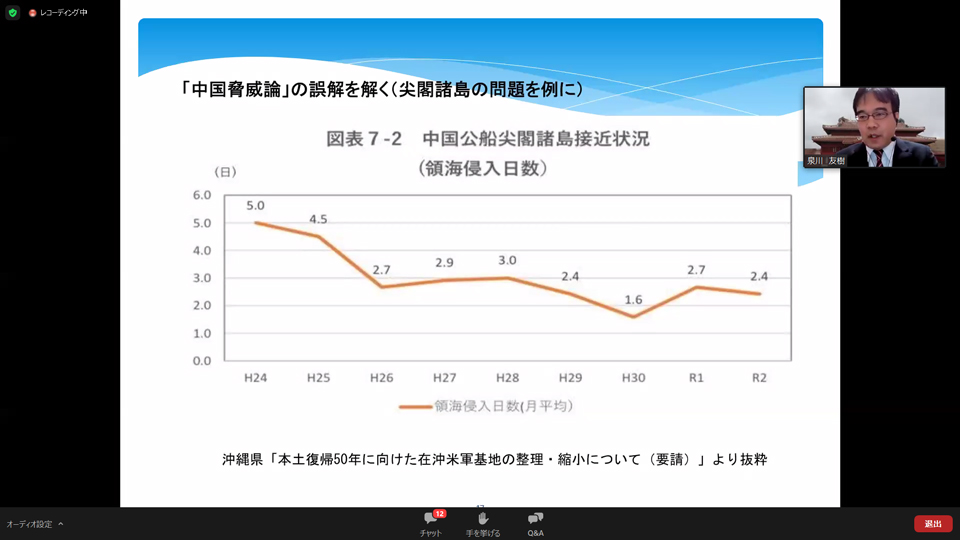

こうした沖縄をとりまく状況を踏まえて、泉川氏は改めて沖縄の視点から「日本では尖閣諸島をめぐり中国脅威論が声高に語られているが、実際には状況は安定している。万が一日中、米中が戦えば勝者はいない。かつて琉球国が発揮したバランス感覚と同様に、日中関係を安定させることが重要」と、日中関係のあるべき姿を提言。

さらに2022年が施政権返還50周年、日中国交正常化50周年の節目の年であることから、「日中の指導者が沖縄を訪問し、懸案を平和的に解決するメッセージを発してはどうか」という期待を述べました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は11/19(金)、講師に恵泉女学園大学教授の李泳采氏を迎え、「ポスト文在寅政権と南北・日韓関係の行方」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら