Academic Life & Research

教育・研究

「デザイン思考」でダーツの未来を考える。現代経営学部×(株)ダーツライブ産学連携プロジェクト

2025.08.22

東洋学園大学では、都心の立地や大学の持つ様々なリソースを生かした「TOGAKU PBL」(PBL=課題解決型学習)を積極的に推進しています。

5/26(月)、現代経営学部の科目「デザイン思考」および「新商品開発・デザインゼミ」(安藤拓生准教授)にて、株式会社ダーツライブのサービス事業本部・長嶋宣幸氏をゲスト講師として招聘。

ダーツといえば娯楽のイメージが強いかもしれませんが、同社が推進する「スポーツダーツプロジェクト」は、ダーツを「スポーツ」として捉え直し、教育や地域貢献の領域にも広がりを見せています。

講義では、ダーツ市場の現状や企業の取り組みについてご紹介いただきました。

(株)ダーツライブの取り組みについて説明する長嶋氏

ダーツは、的・矢・投げる腕があれば誰でも始められる手軽なスポーツです。

老若男女問わず、運動経験がなくても楽しめるうえ、点数計算を通じた脳トレ効果や、集中力や持続力を育む効果も。

さらに複数人でプレイするため、自然と人との交流が生まれるのも大きな魅力です。

実際、(株)ダーツライブのダーツマシンは国内で月間1,600万回以上プレイされているとのこと。同社では、ダーツを文化として根付かせ、「人と人」「場と場」をつなぐ存在にしていくことを目指し、全国大会の開催や、教育現場との連携にも取り組んでいます。

今回の産学連携プロジェクトには、2年次科目「デザイン思考」と、3年次の「新商品開発・デザインゼミ」(ともに安藤拓生准教授)の履修学生が参加。

「デザイン思考」の授業では、近年ビジネスの現場で注目を集めている「デザイン思考」のプロセスを学びながら、「ダーツをやっていない人にどう広めるか」という課題に取り組みます。

長嶋氏からは、課題解決のヒントとして、ダーツに対して「敷居が高い」「一人では入りにくい」といった心理的障壁の存在が共有され、学生たちはその乗り越え方を探ることになりました。

一方、安藤ゼミでは、「ダーツをしない人が感じる壁とは何か」という問いを設定、企業の持つ課題解決に取り組みます。

ゼミ生の約9割が「ダーツをやったことがある」と答えるなど、ダーツはすでに身近な存在である一方で、やったことのない人にとっての「壁」を想像し、その解決法を探る視点が求められました。

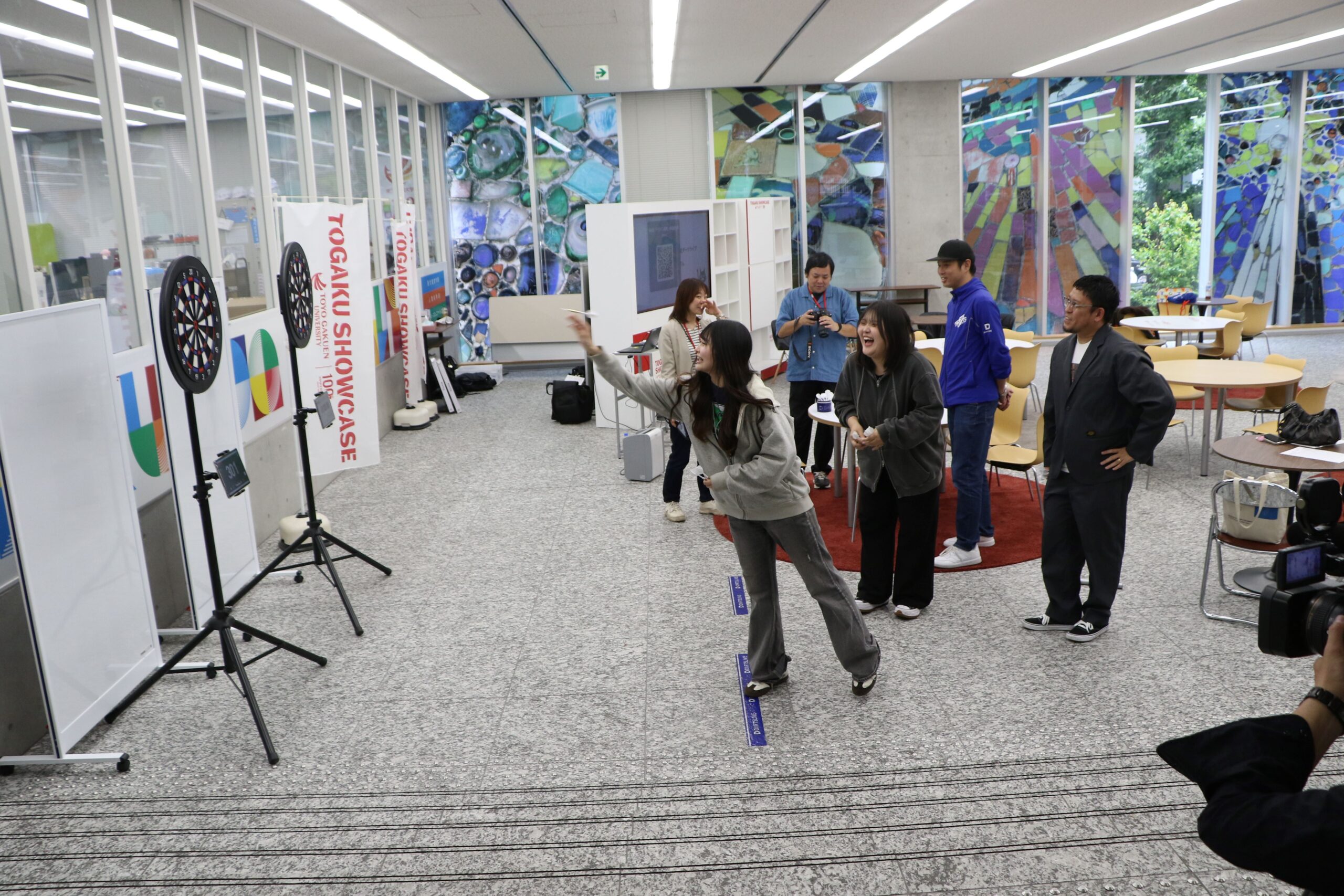

実際にダーツを体験する学生たち

授業の最後には、(株)ダーツライブのご厚意により、学生たちが実際にダーツを体験する時間も設けられました。

さらに、ダーツ機器は7月まで学内で貸与されることとなり、今後も継続的に体験を重ねながら、学生たちは探究を深めてゆきます。