Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第10回報告:日中をつなぐ漢詩

2021.11.29

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。11月26日に行われた第10回では、札幌大学教授の張偉雄氏にお話を伺いました。

札幌大学教授 張偉雄氏

広東省出身の張氏は、1978年~1980年に内閣総理大臣を務めた大平正芳氏が、中国の学生に日本語習得の機会を設け、後の日中交流の基礎となった、いわゆる「大平クラス」で勉強し、後に来日。

東京大学で博士号を取得後、札幌大学教授。同大学孔子学院院長も長年兼務されてきました。

講義の冒頭、張氏はコロナ禍でリモートワークが進み、地方へ移住する人が多いという現状から「帰農」という言葉を紹介。

田園詩人として有名な陶淵明の「帰去来辞」を引用し、「帰農」の詩的な風景を紹介した。

世界を見る視点として、「詩より近きは莫(な)し」という心象が中国と日本で共通しており、日中をつなぐ漢詩文化について、いくつかのテーマに沿って解説されました。

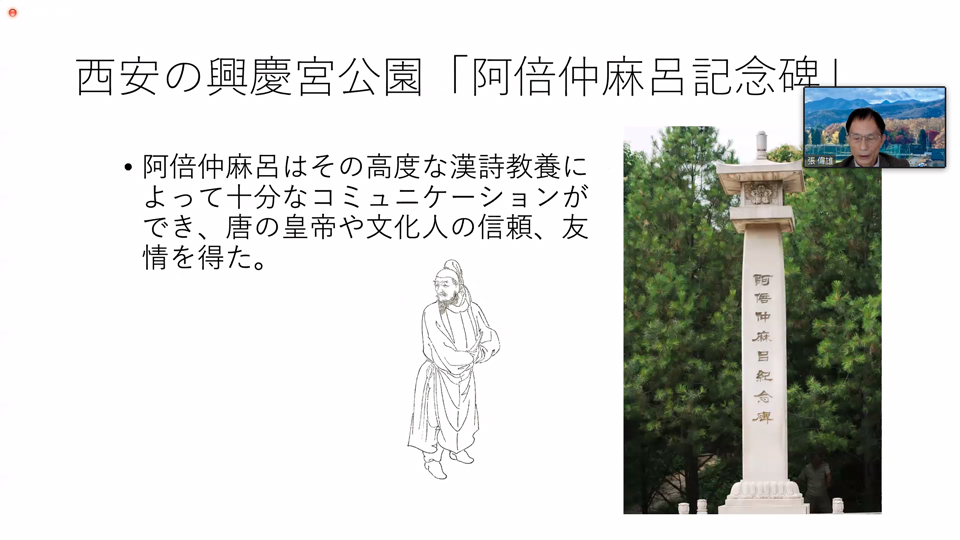

1つめのテーマは、高度なコミュニケーションの実現。

奈良時代に遣唐使として唐に渡り、彼の地で生涯を終えた阿倍仲麻呂。

彼は皇帝に仕えるとともに李白や王維といった詩人と交流し、54歳で帰国するときに詠んだ「翹首望東天 神馳奈良邊 三笠山頂上 思又皎月圓」は、日本では「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」という和歌として知られます。

仲麻呂が遭難したときには李白が「明月不帰沈碧海」と詠むなど、共に『全唐詩』に残る有名な漢詩を作り、漢詩がコミュニケーションの高度なツールであったことを紹介しました。

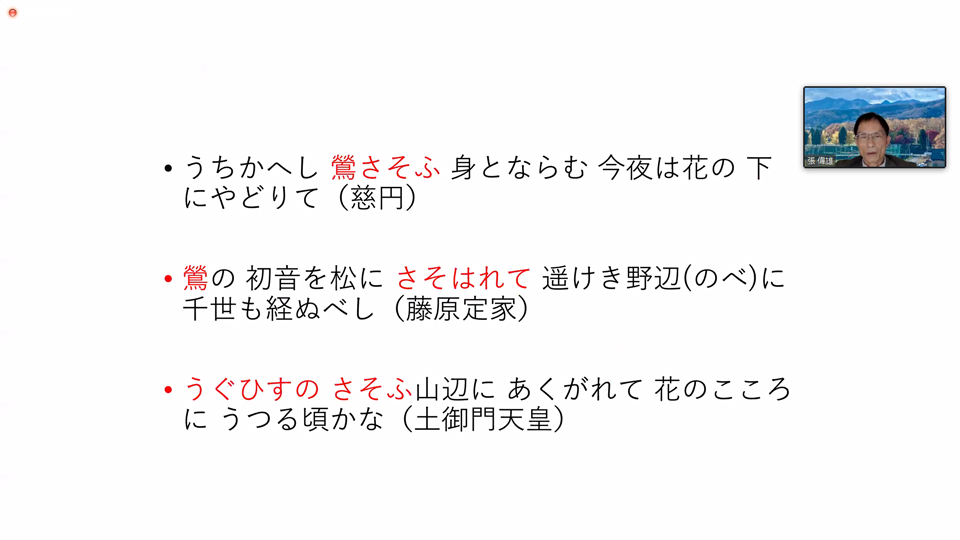

次のテーマは「翻案」と「摘句」について。

漢詩の筋やイメージからヒントを得た「翻案」や一部の言葉を選びだす「摘句」も日本では盛んに行われたそうです。天皇の勅命で漢詩に題材を得て和歌を作ることも度々で、例えば白居易の漢詩の一句「鶯聲誘引來花下」からは、藤原定家や慈円、大江千里などが和歌を詠じました。

大江の一首は「うぐいすの なきつるこゑに さそはれて 花のもとにぞ 我は来にける」。当時の貴族は漢詩を読むことが大切な教養だったことがうかがい知れると言います。

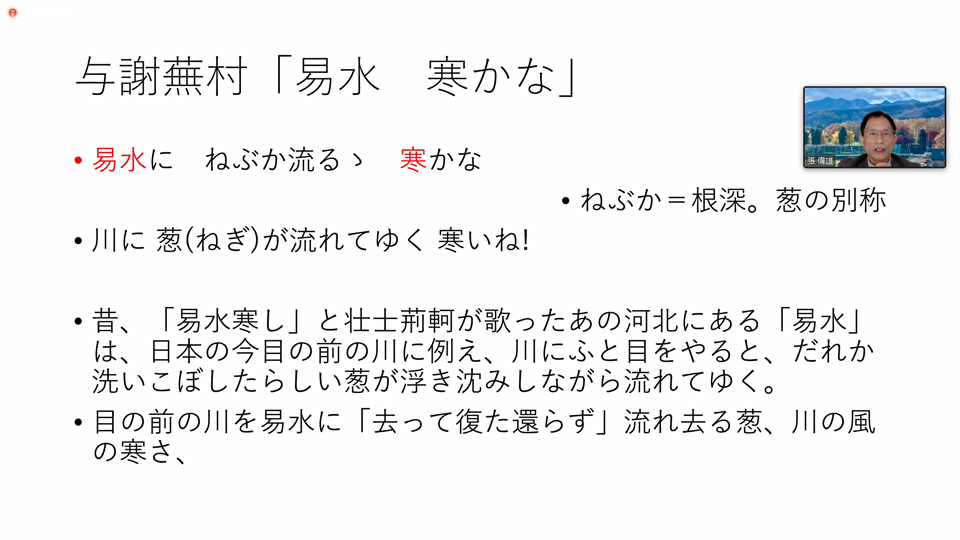

続いてのテーマは「イメージの借用」。

司馬遷が記した「史記」の中に日本でも有名な一節があります。

始皇帝の暗殺に赴く荊軻の「風蕭蕭として易水寒し 壮士 一たび去りて復還らず」です。

このイメージを借用したのが江戸時代の俳人、与謝蕪村の句(画像参照)。

「ねぶか」は「ねぎ」のことで、内容こそ違うものの、元になった漢詩を知っていれば言葉に込められた意味や詩情が深まると張氏は語ります。

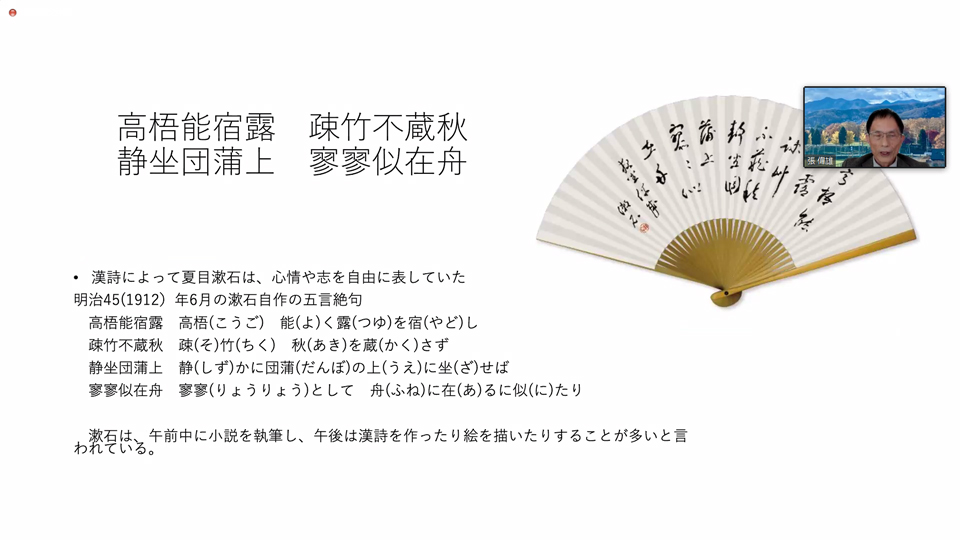

次のテーマは「魂の叫び」。

文豪・夏目漱石は「やむにやまれず詠い出た自らなる魂の声」として、今も全集に見える208の漢詩を作っており、英語教師を務めていた30歳の時には「眼識東西字 心抱古今優」(東西の文字を知り、心には古今の憂いを抱く)で始まる漢詩を詠んでいます。

亡くなる直前も、「眼耳雙忘身亦失、空中獨唱白雲吟」(視力も聴力も消え精神は肉体を離れて、空中独りで白雲の詩を唱う)と、自分の死を予言するような内容の漢詩を作りました。

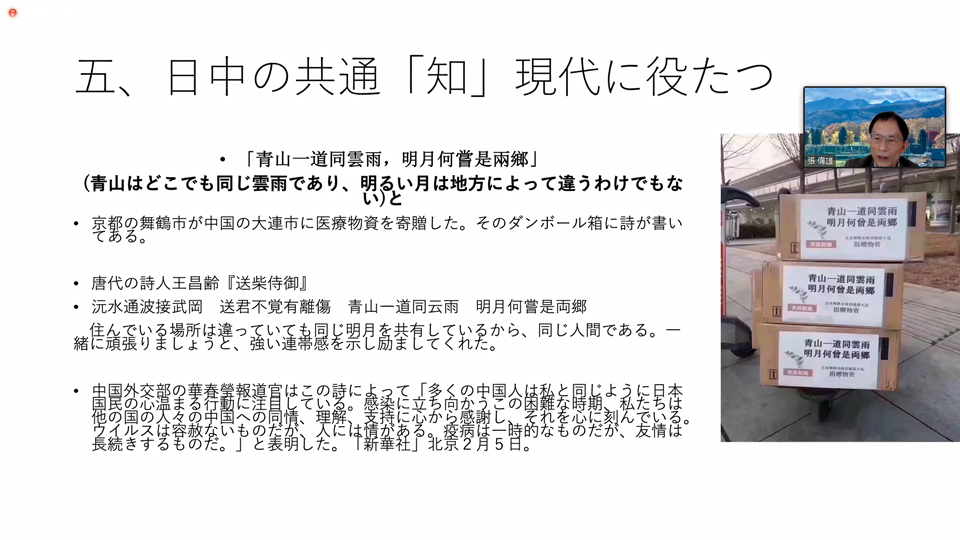

最後のテーマは、日中共通の「知」について。

コロナ禍の最中、舞鶴市から大連市に贈られた医療物資の箱には王昌齢の詩の一部「青山一道同雲雨 明月何曾是両郷」(青山も明月も共有していることから、遠く離れていても心は一つである)という意味の漢詩が書かれていました。

同様に遼寧省から日本に贈られた防災用品の箱には孟子の「出入相友 守望相助」(互いに友人として助け合う)の文字が。

「2500年前の先人の言葉が日中の人々の心の琴線に触れるのは、共通の教養があったからこそ」と張氏は語ります。

また滝島雅子氏の『「コロナ禍」の使い方~』の中に「災いを転じて福となす」ように働き方や暮らし方を変えて災いを幸せに転じるようにしたい、との記述にも言及し、これも史記の「轉禍為福」から発想された言葉だと指摘しました。

講義の締めくくりとして、張氏は「漢詩は人々の心を温め、勇気を与え、良識ある行動を教えてくれるものであり、新しい視点を与えてくれる」と述べました。

そして最後に「漢詩は日中に共通する文化であり、互いの共通項を認識することで友好関係を築く〈日中の大同〉が可能になる」と漢詩の有効性を強調して講座を終了しました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は12/3(金)、講師に東アジア共同体研究所上席研究員の須川清司氏を迎え、「米軍の新戦略とアジア」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html