Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第13回報告:コンテナ輸送に見るユーラシアの新しいシルクロード

2021.12.21

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。

12/17(金)に行われた第13回では、公益財団法人日本海事センター客員研究員の福山秀夫氏にお話を伺いました。

(公財)日本海事センター客員研究員 福山秀夫氏

福山氏は日本郵船北京事務所代表を務め、コンテナ船の担当を契機に物流の研究に着手。

コンテナによる物流がどのように世界経済を支えているか、豊富な事例をもとに解説されました。

冒頭、福山氏は「かつて東西を結んで物資や文化を伝えたシルクロード。その新たなシルクロードといえるのがコンテナロードである。コンテナの発明こそが、世界を変える物流革命だった」と今回のテーマを提示。

前段としてコンテナについて解説されました。

コンテナは1956年に米国で開発。ISO規格統一を経て、コンテナを積み替えるだけで海運・陸運・空運間のスムーズな連携が可能になったといいます。

さらに大容量を運ぶコンテナ船の登場と相まって、1970年代には世界の主要航路のコンテナ化が完了。

これら異なる輸送機関を組み合わせた「国際複合一貫輸送(インターモーダル)」が実現したことを、福山氏は「コンテナ革命」と称しました。

さらに福山氏は海と海との間を鉄道が結ぶ「大陸横断鉄道コンテナ輸送(ランドブリッジ)」に話を進めました。

中国と欧州を結ぶ貨物鉄道「中欧班列」が中国に誕生したのが2011年。

これを福山氏は「北東アジア~中国~中央アジア・中東・ロシア~欧州をつなぐ新しいシルクロードの誕生」と定義。

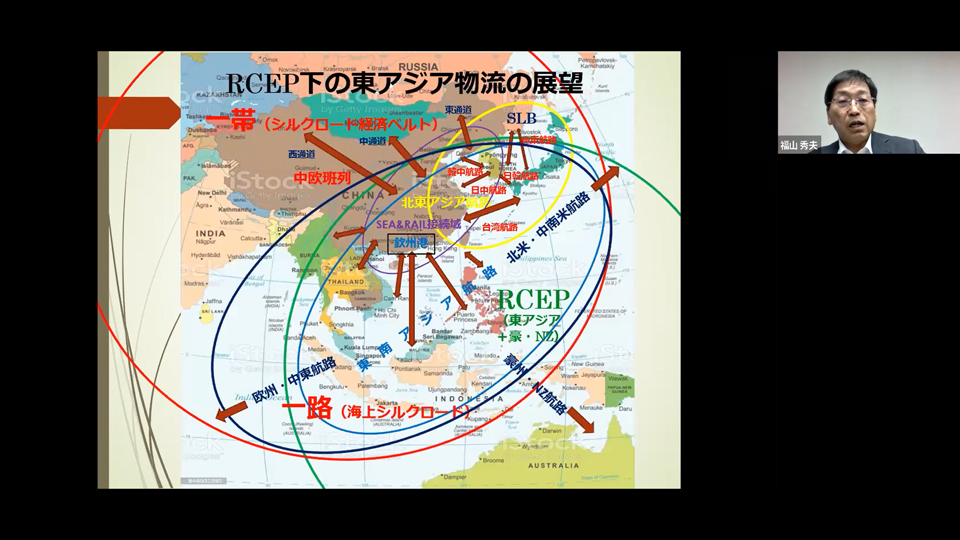

さらに2022年1月に発効する東アジア地域包括的経済連携協定により、中欧班列はアセアン、日中韓、豪・NZを含めた次世代のシルクロードへと拡大する、と壮大な展望を述べられました。

次いで西部内陸部を開発するために中国が進めてきた鉄道網について詳しく解説。

中国鉄道輸送の現代化に伴い、18ヵ所の鉄道コンテナ駅を整備したこと、港湾型と無水港型によるハブ駅と各地方のコンテナ取扱駅のネットワーク強化などを挙げ、「輸送効率が向上し、コストも下がり、巨大な複合輸送システムが出現するに至った」と、中欧班列誕生に至る経緯を解説されました。

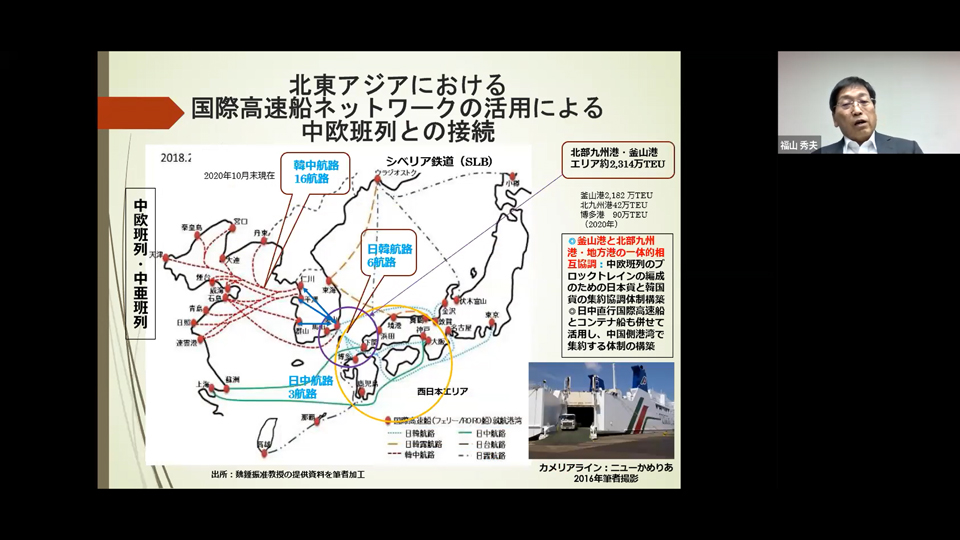

さらに福山氏は日本と中欧班列との関係についても言及。

「かつてのシルクロードの終点が日韓であったように、2018年の日通による事業開始を皮切りに、幾つものルートが開発されてきたが、いまだ決定的なルートはなく、今後最適ルートが開発される必要があり、最適と考えられるルートは、フェリーなど高速船ネットワークを活用した接続ルートである。特に、北部九州港-釜山港-陸路-仁川港-中国港湾というルートを日韓航路6航路、韓中航路16航路でつなぐRORO船to RORO船のサービス体制を構築する必要がある」と説明しました。

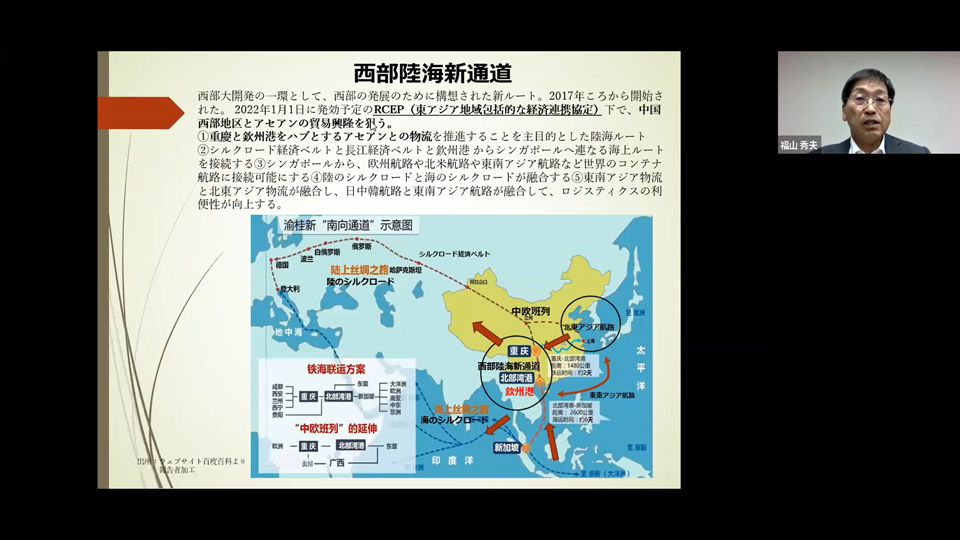

最後に福山氏は、今後のユーラシアやアセアンの物流網について総括。

欽州港をハブとする「西部陸海新通道」により、アセアン、欧州、北米等のコンテナ航路への接続が可能となると同時に、日中韓航路と東南アジア航路が融合することでさらに物流の利便性が向上するそうです。

これにより、「東アジアと欧州の物流サプライチェーンを変革し、日本や韓国の港を活性化、海上輸送と鉄道輸送の選択肢の拡大をもたらす」と結論付けました。

コロナ禍で国際航空便の運航中止が相次ぐ中、鉄道輸送は安定しており、また定期コンテナ船の運賃の高騰に対して鉄道輸送の割安感が注目され、急成長が続いています。

「中国が目指す一帯一路に重なる新しいシルクロードがユーラシア大陸の経済を支えていく」と福山氏は講座を締めくくりました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

最終回は1/7(金)、講師に桜美林大学顧問・元国連大使の谷口誠氏を迎え、「これからの世界経済の動向とアジアの役割」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら