Academic Life & Research

教育・研究

韓国新政権の外交は何を目指すか。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第4回目を開講

2022.10.17

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座、10/10(月)第4回「韓国新政権の外交と南北関係」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第4回の講師は早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授・李鐘元氏。

李氏はソウル大学で学んだのち来日、国際基督教大学、東京大学大学院を修了後、東アジアを専門とする国際政治学者として、立教大学教授、同大学副学長を経て現職に就かれました。

李氏は冒頭、韓国の現・伊錫悦政権の外交の志向性について、当初の「北朝鮮や中国への強硬姿勢」から「自由民主主義の価値と共通利益に基づくより慎重な姿勢にシフトした」と概括。

特に北朝鮮に対しては「非核化交渉に出て来れば経済支援」という入口での支援可能を打ち出したと述べ、その理由として米バイデン政権の政策と国内世論の影響を挙げました。

バイデン政権の対北政策は、「完全な非核化」という目標に対して、日米韓という枠組みで段階的・現実的にアプローチし、安定的な管理を目指していると考察。

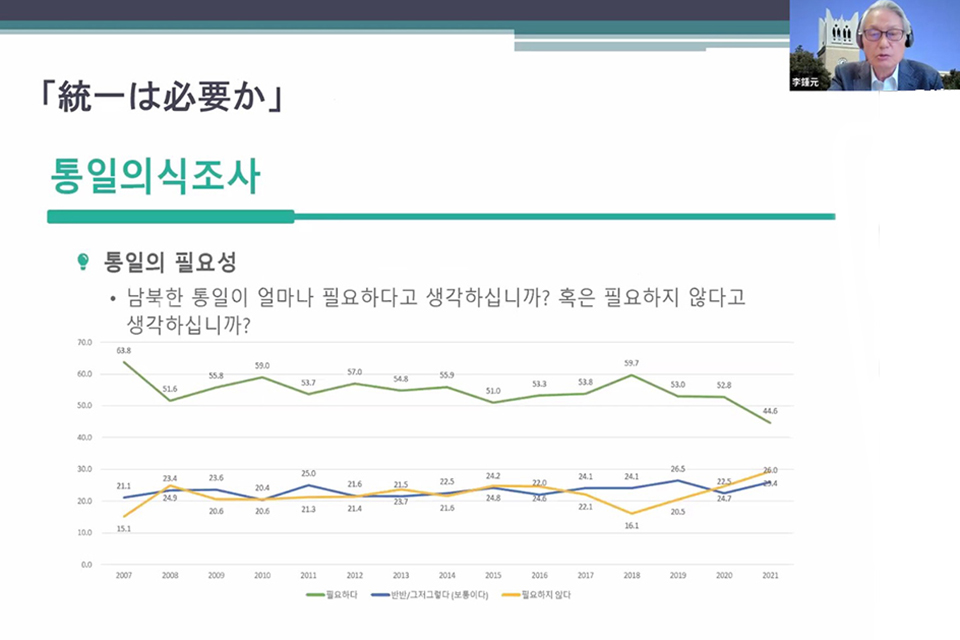

また、韓国の国内世論については、約81%が「南北首脳会談は必要」と回答し以前よりポイントが高くなっているのに対し、「南北統一は必要」という回答については20ポイント近く低下。

また統一が必要な理由も「同じ民族だから」より「戦争の脅威をなくすため」に変化していると説明しました。

さらに韓国国内で南北対話への支持が多い理由については、「休戦ライン近くに人口の約半分が住む首都ソウルの脆弱性」、「北の56倍という圧倒的なGDPへの自信」、「南北対話の効用の実感」、「米朝交渉で疎外された苦い経験」の4点を指摘しました。

対して北朝鮮については、「2019年のハノイ会談での挫折以降、米国や韓国の対話(交渉や人道支援)の提案に応じていない一方で、核ミサイルの強化に総力を挙げている」と述べ、核兵器は「通常兵器より割安であり、ほぼ唯一の対米交渉カード」であることから、対米関係で活路を見出すために「核を放棄する可能性は低い」と李氏。

直近の北のミサイル発射についても、「戦術核の運用訓練へと進んでいるのではないか」という見解を述べました。

最後に圧力でも対話でも北朝鮮を「改革開放」に誘導できない理由として、北朝鮮の体制の強靭性に加えて「南」の韓国の存在を指摘。

同じ共産主義国であっても一国にまとまっていた中国やベトナムとの違いや、北に対する「段階的アプローチ」の難しさに言及して講座を終了しました。

質疑応答では「南北統一は可能か」との問いに「統一というより、平和共存できる仕組みや交流が現実的」と回答。

また「ウクライナ戦争の影響」など、まさに直面している国際問題にも幅広い視点から回答されました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は10/24(月)、「平壌から見た東アジアの平和問題」というテーマで、朝鮮大学校教授・李柄輝氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。

一般財団法人ユーラシア財団 from Asia 助成 特別講座|東洋学園大学公式サイト (tyg.jp)