Academic Life & Research

教育・研究

言語格差をなくし日本社会の発展を目指す。「やさしい日本語」研究で著名な庵功雄氏がグロコミ学部でゲスト講義

2022.11.01

10/24(月)、グローバル・コミュニケーション学部の「日本語研究2」(依田悠介准教授)に、一橋大学教授の庵功雄氏をゲスト講師として招聘。

在留者支援や災害支援などを目的とした「やさしい日本語」について、お話しいただきました。

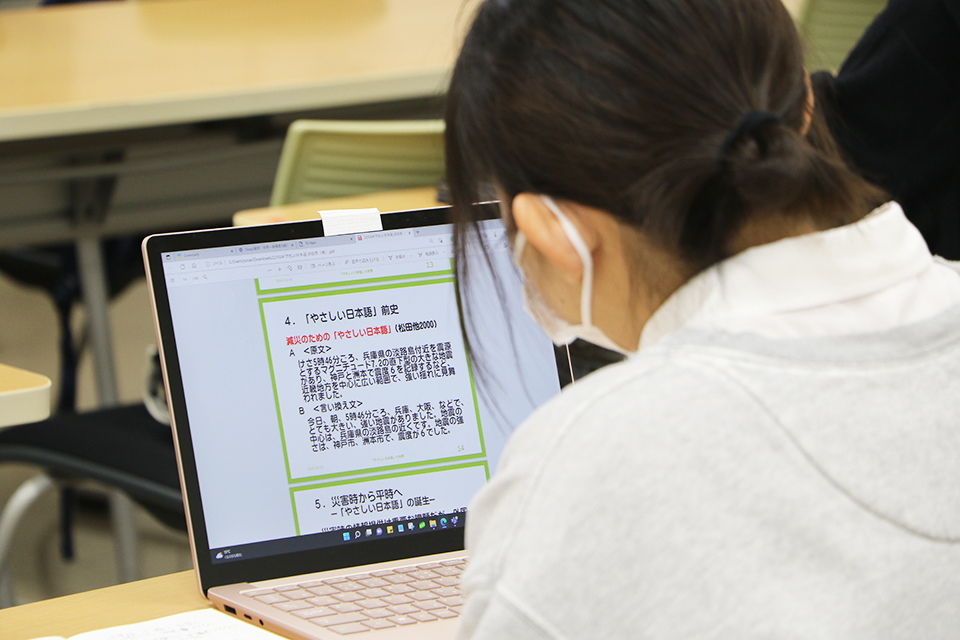

「やさしい日本語」とは、日本語も英語も十分に理解することのできない定住外国人が、災害発生時にも確かな情報を得られるように考えられた、“普通の日本語よりも簡単で誰にでもわかりやすい日本語”です。

たとえば大地震が発生した際、「けさ7時21分頃、広い範囲で強い地震がありました。 大きな地震のあとには必ず余震があります」という注意喚起を、「今日 朝 7時21分、大きい 地震が ありました。 大きい 地震の 後には 余震<後 から 来る 地震>が あります」とするなど、単語や文の構造を簡単にしたり、単語の意味を付け加えたりして相手に理解しやすいものにします。

庵氏は、「やさしい日本語」研究の第一人者であり、多文化共生社会における外国人や言語弱者への配慮としての「やさしい日本語」普及に関する活動を精力的に行っています。

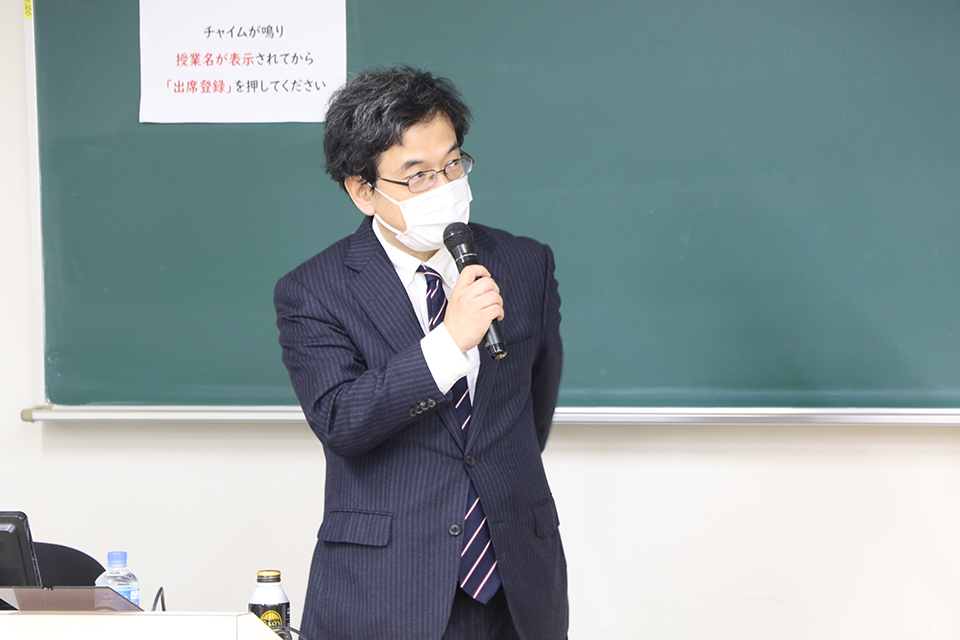

庵功雄氏

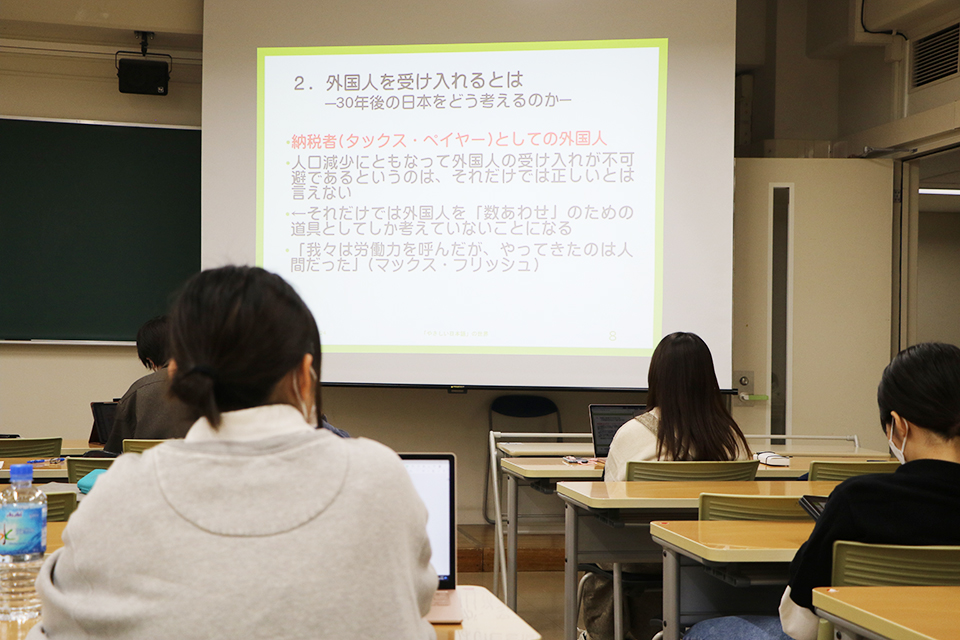

講演の冒頭、庵氏は「日本の生産年齢人口の減少に伴い、日本社会を支える外国人の受け入れが今後不可避となる」と説明。

外国人が日本社会の一員となるためには、「国籍に関係なく対等に活躍することが保障される社会」を目指す必要があり、「ことば(日本語)」の観点からのアプローチとして「やさしい日本語」を紹介しました。

「定住外国人の使用する公用語は上位20位までですでに17言語ある」「定住外国人において“英語は全くわからないが、日本語はなんとかわかる”人が多数派」などのデータを基に、「やさしい日本語」を地域社会の共通言語として活用することを挙げ、受け入れ側の日本人の理解と、定住外国人の努力といった双方の歩み寄りが重要であることを解説しました。

次いで、“バイパス”としての「やさしい日本語」について言及。

外国にルーツを持つ子どもが、日本語習得の道筋を得ることで日本社会発展に貢献する存在になる可能性を示し、「やさしい日本語」はそのバイパスになると述べました。

また、「やさしい日本語」は聴覚障害者やろう児が力を発揮する場を拡大することを説明。

「やさしい日本語」を共通言語とすることで言語格差をなくし、多くの人が社会で活躍する存在となると述べました。

最後に庵氏は、「“日本語母語話者”というマジョリティが心理的障壁を自ら打破し、さらに他のマジョリティの意識をも変えられるかが、日本社会の国際化や発展の鍵となる」と述べ、講演を終了しました。

さらに授業後には庵氏から、「プレイン・ジャパニーズと日本社会の国際化」というテーマの講演も行っていただきました。

本講演は、東洋学園大学特別研究費および科学研究費助成事業の支援を受けて開催され、学生のほか教職員約20名が聴講。

質疑応答では、「やさしい日本語が理解されたかどうか、確認する方法は?」「抽象度の高い言葉を使うことについてどう考えるか?」などの質問に回答いただきました。

「日本語研究2」を担当する依田悠介准教授のコメント:

「日本のこれからを生きる学生たちにとっては、多文化共生が目の前のできごととなっています。本授業は、日本語教員養成課程の必修科目の一部となっていますが、日本語を必要とする外国人に最初に接する日本語母語話者が日本語教師です。グローバル社会のなかで、学生それぞれが自分と異なる人々と触れ合うために、そして、コミュニケーションするために何が必要なのかを考えるきっかけになったのではないかと考えます。また、講演会では、多くの母語話者が今後考えていかなければならない、言語の問題について改めて考える機会となったと思っています。その意味で、学生、教職員が多数参加されたことに大変感謝申し上げます」