Academic Life & Research

教育・研究

日中戦争における心理的要因とは。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第8回目を開講

2022.11.16

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

11/14(月)、第8回「日中戦争はなぜ回避できなかったのか?――心理状態を中心とする再検討」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第8回の講師は大東文化大学教授・鹿錫俊氏。

鹿氏は中国復旦大学大学院および一橋大学大学院で博士号を取得。

東アジアの政治と国際関係を専門として、一橋大学助手、島根県立大学教授を経て、大東文化大学国際関係学部で教鞭をとられています。

鹿錫俊氏

冒頭、鹿氏は講座の趣旨を「政治・経済・軍事・領土等の諸問題を判断・決定するのは人間であり、その時々の心理状態に大きく左右される。そこで、「日中戦争がなぜ回避できなかったのかについて、双方の心理的要因という視点から再検討を試みる」と述べました。

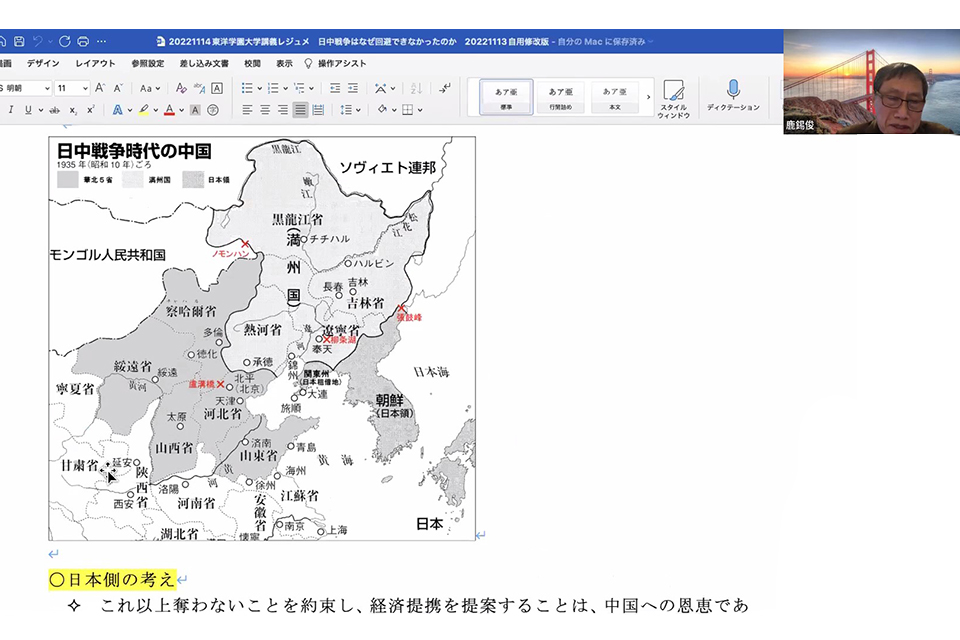

まず取り上げたのが、1936年の西安事件。

中国共産党と国民党の内戦を停止し、一致抗日を実現するために起こされたこの事件は、日本では中国が深刻な分裂と混乱に陥ると予測されたのに反し、むしろ中国国内は一致団結。

この事件を契機に、日本で「中国再認識」の声が高まったことを、陸・海軍の資料などから考察しました。

次に、中国再認識をもとに「対中協力」を掲げた外交官・佐藤尚武による「佐藤外交」を紹介。

佐藤外交の穏健姿勢に軍部も対中静観をとったことから、中国側も日中関係の改善に期待しました。

しかし、その後日本が「経済提携優先」を求めたのに対し、中国は日本の作った政治的障害の除去が経済協力の前提として「政経不可分」をとなえたことから関係は暗転。

その背景として鹿氏は、「心の葛藤がもたらした佐藤外交の限界があった」と分析しました。

鹿氏によれば「心の葛藤」とは、「及び腰外交と批判されることへの恐れ」「日本の譲歩が中国の増長につながる」「局地(華北)の退却が大局(満州国)の総崩れにつながる」「中国の進歩は日本の禍」という考え。

結果的に日本国内で対中強硬論が復活し、日中戦争の端緒となった盧溝橋事件へとつながったと述べました。

一方、鹿氏は中国側の心理状態にも言及。

盧溝橋事件で中国指導部は戦争の回避を望んでいたものの、「妥協的な対応は日本の侵略を招く」「強硬な対応こそが日本の軟化をもたらす」と、強い姿勢を貫いたと指摘。

日中双方とも全面戦争は最悪の結果を招くという共通認識がありながら、互いの疑心暗鬼による心理状態の中で、「中国再認識」からわずか数ヵ月余りで戦争に突入していった経緯を振り返り、歴史認識における心理学的な視点の重要さを示しました。

最後に鹿氏は、現在の日中関係への教訓として「譲り合いの必要がある場合には、心の葛藤を克服し、何が本当の大局なのかを正しく判断しなければならない」「譲られたほうは、相手の葛藤が2つの方向性を伴っており、こちら側の対応いかんで期待に沿う方向へ促すことも可能である」と総括し、講座を終了しました。

質疑応答では日中米の関係について質問が寄せられ、「相手を過大評価するのではなく、互いに本当の姿を見なくてはならない」と歴史家としての視点から回答されました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は11/21(月)、「中国のデジタル強国戦略とチャイナ・イノベーションの最前線 」というテーマで、野村総合研究所エキスパートコンサルタント・李智慧氏が講演します。

ぜひ奮ってご参加ください。

講座の詳細や参加申し込みはこちら