Academic Life & Research

教育・研究

日中友好の足跡をたどる。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第11回目を開講

2022.12.07

世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。

12/5(月)、第11回「戦後の日中関係――冷戦に翻弄された歴史と示唆」を開講しました。

本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。

第11回の講師は東日本国際大学客員教授・西園寺一晃氏。

西園寺氏は十代の頃から10年間中国で暮らし、北京大学経済学部を卒業。

帰国後は朝日新聞社で中国動向の研究に従事され、同社退職後に日本中国友好協会全国本部副理事長、大学の客員教授を歴任されています。

西園寺一晃氏

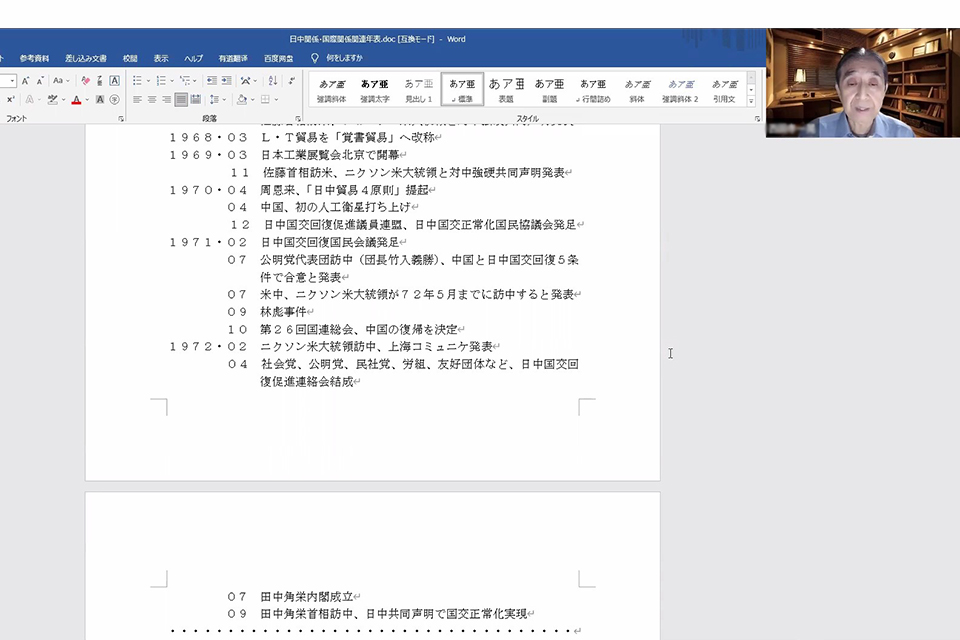

西園寺氏は冒頭、第二次世界大戦終結後の日中関係に深く関わる出来事として「アメリカの日本占領」「冷戦の開始」「中国内戦の勃発」の3つを挙げ、解説。

「冷戦下でアメリカが反共の防波堤として考えたのは中国の国民党政府だったが、国民党は内戦に敗れて台湾へと逃れたため、日本が防波堤の役割を果たすことになった」と述べ、武力放棄した日本がアメリカの影響下で再軍備を始めた背景について見解を示しました。

次いで西園寺氏は、自身が中国で周恩来首相と対面した体験に触れ、「1950年代初頭、周首相は日本と正常な関係を結ぼうとシグナルを送っていた。ところが日本政府は台湾へ逃れた国民党政権を中国代表としていたため、公的に存在を認めていない中国北京政府とは交渉できなかった」と当時の状況を解説。

「政府に代わって民間組織が北京政府と交渉を担い、残留邦人の帰国などが実現した」と、民間外交が日中国交に深い関わりを持っていたことを説明しました。

しかしその後、内閣の交代で日本の対中政策はゆらぎ、佐藤栄作内閣の対中強硬共同声明によって日中の交流は断絶しました。

1972年、それまで日本と歩調を合わせ中国に強硬姿勢を示していたアメリカのニクソン大統領が突然中国を訪問。

一連の背景として、西園寺氏は「ベトナム戦争で疲弊した米国は、ベトナムへのソ連の影響力を排除するために中国を利用しようした」「中国側も文化大革命で国内が混乱、経済も破綻寸前だったことから、国境を接するソ連に脅威を感じ、対外政策を見直した」と分析しました。

そのうえで、アメリカの方針転換を受けた日本の田中角栄首相の1972年9月の訪中に言及し、「日台問題や日米安全保障条約の懸念もあったが、結果として日中国交正常化が実現するに至った」と、冷戦に翻弄された日本の歩みを総括。

「日中国交正常化は、積み重ねられた民間交流の基礎、経済界の後押し、世論の動向、そして田中首相の決断によって成し遂げられた」と述べ、講座を終了しました。

質疑応答では、「今後の日中関係とは」との質問に「貿易で相互依存しており、日本は米国とも中国とも関係を大切にし、対話によって共存を目指すべきだ」と回答されました。

今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は12/12(月)、「始皇帝の愛読書」というテーマで、学習院大学名誉教授・鶴間和幸氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。