Academic Life & Research

教育・研究

SDGs産学連携によるニュージーランド実習に3名の学生が参加、企業や市役所職員とも交流

2023.04.06

3/5(日)~9(木)、本学と金属リサイクル会社との産学連携による「ニュージーランド実習」の現地実習を開催。

学生3名がニュージーランド(NZ)のオークランド市を訪問し、現地におけるゴミの分別やリサイクル、循環型社会形成において大きな役割を担う地域コミュニティの活動について、フィールドスタディを行いました。

プロジェクトの説明と事前学習の様子はこちら

ニュージーランドと日本、環境政策の違いを学ぶ。金属リサイクル会社とのSDGs産学連携プログラムが進行中

一行は3/5(日)に成田空港を出発し、3/6(月)に実習の舞台となるオークランド市に到着。

同日午後から、現地の福祉企業であるAbilities社を訪問し、同社の代表であるFraher氏に障がい者雇用やリサイクル業についてのお話を伺ったほか、電子基板のリサイクル現場を見学しました。

さらに、同社内の会議室をお借りしてヴィクトリア大学ウェリントン校の学生とビデオ会議を行い、環境問題やSDGsに関する情報交換を行いました。

翌日は、オークランド北部で自然保護活動を行うボランティア団体“Pest Free Kaipatiki Restoration Society”を訪問。

同団体のJoan Knight⽒から、家庭用のディスポーザー(生ごみ処理機)やコンポスト(生分解によるゴミ削減)の普及など、これまでのNZでの廃棄物削減運動と現状に関するお話を伺ったほか、⼀般家庭から排出される廃棄物を今後どのように分別しリサイクルするかについてのディスカッションを行いました。

同日午後にはオークランド市役所を訪問し、Julie Dickinson⽒、Parul Sood⽒、Kat Hanley⽒と会談。

オークランド市の廃棄物⾏政についてお話を伺いました。

最終日には、学生各自が設定した「自主課題」に取り組んだほか、現地の文化や歴史、自然に関わる施設見学を実施。

現地滞在が実質3日間という短い時間ながら、充実した実習となりました。

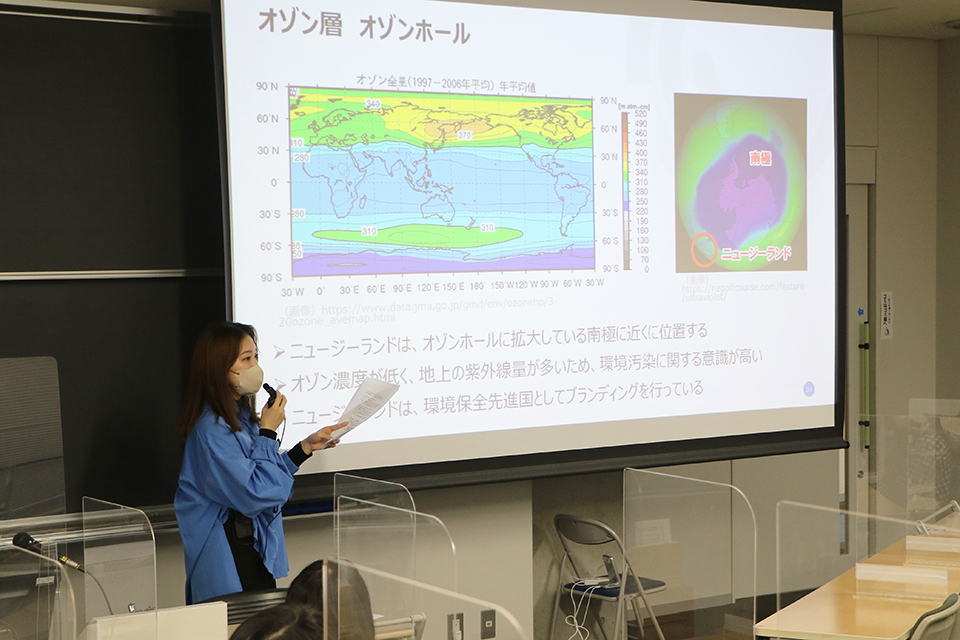

帰国後の3/13(月)に行われた報告会では、参加学生3名が愛知太郎理事長と辻中豊学長に現地での活動と各自の研究についてプレゼンテーション。

日本とNZのゴミ処理に対する考え方や、主体となる組織(行政か地域住民のコミュニティか)の違い、各家庭におけるゴミ削減の取り組みなど、各自の視点から調査結果や考察を発表し、活発な質疑応答が行われました。

<参加学生の研究テーマ>

向野帆⾹(現代経営学部4年)

「ニュージーランド廃棄物マネジメント戦略から得られる⽰唆 −⽇本における廃棄物焼却処理の現状を踏まえて−」

中村仁美(グローバル・コミュニケーション学部4 年)

「オークランド市の循環型社会形成に向けた地域コミュニティーの役割−リサイクル率向上に資するビジネスモデル−」

岡 成美(グローバル・コミュニケーション学部3年)

「オークランド市におけるゼロ・ウエスト施策の実態調査−わが国のフードロス削減に向けた⽰唆−」

参加した学生からは、「初めての海外だったのですが、英語でのコミュニケーションに自信がつきました。(市役所等で)今後進めようとしている新たな取り組みなど、インターネットではわからないお話を聞くこともでき、貴重な体験でした」(中村さん)といった声も。

コロナ禍を乗り越えて実現した海外研修で、今後につながる大きな学びを得たようです。

<本プロジェクト担当教員のコメント>

「コロナが一段落し、海外経験がより一般的になってくる中、より専門性の高い学びをどの程度できるかという試みに充分チャレンジできていると思う」とあらためて思っています。教室とは異なる実感の伴う学びを、世界でしっかり経験していくことができたことはすばらしいです。