Academic Life & Research

教育・研究

アベノミクスが日本経済にもたらしたものとは。特別講座「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」第11回

2024.12.17

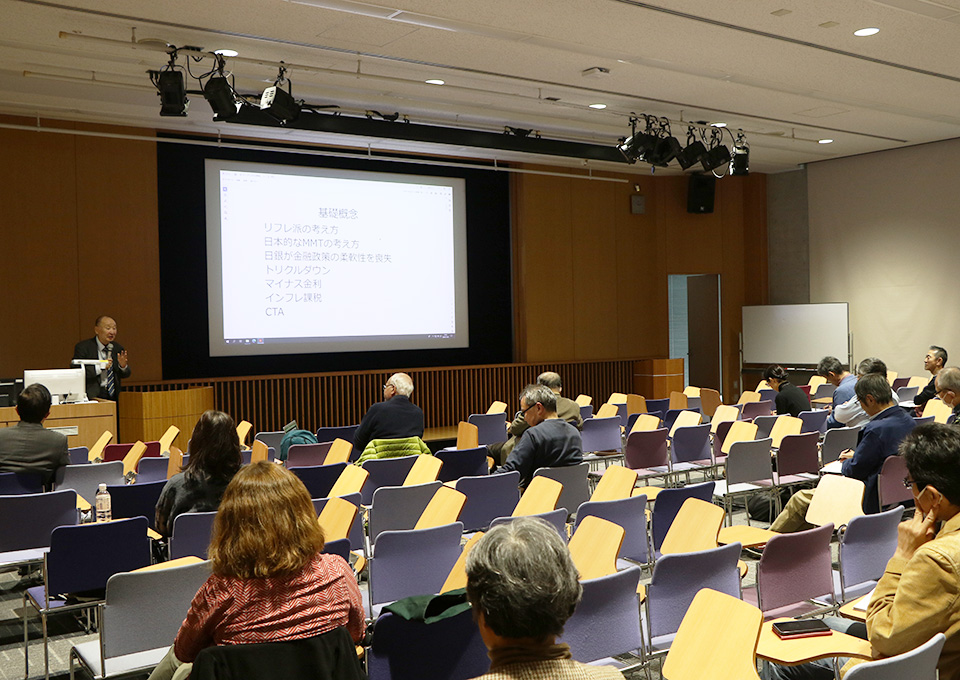

本学では、一般財団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講しています。

今年は「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」という全体テーマのもと、アジアの諸問題に関する専門家や有識者を講師として招へい。

全15回のオムニバス形式で講義を行います。

11/28(木)に開催された第11回は、講師として慶応義塾大学名誉教授の金子勝氏にご登壇いただきました。

今回の講義テーマは「アベノミクスの破綻に直面する日本経済」。

慶應義塾大学をはじめとする大学で教鞭をとられ、現在も多くの著書を執筆、YouTubeでの配信も精力的に行なっている金子氏に、10年間のアベノミクスが与えた日本経済への影響についてお話しいただきました。

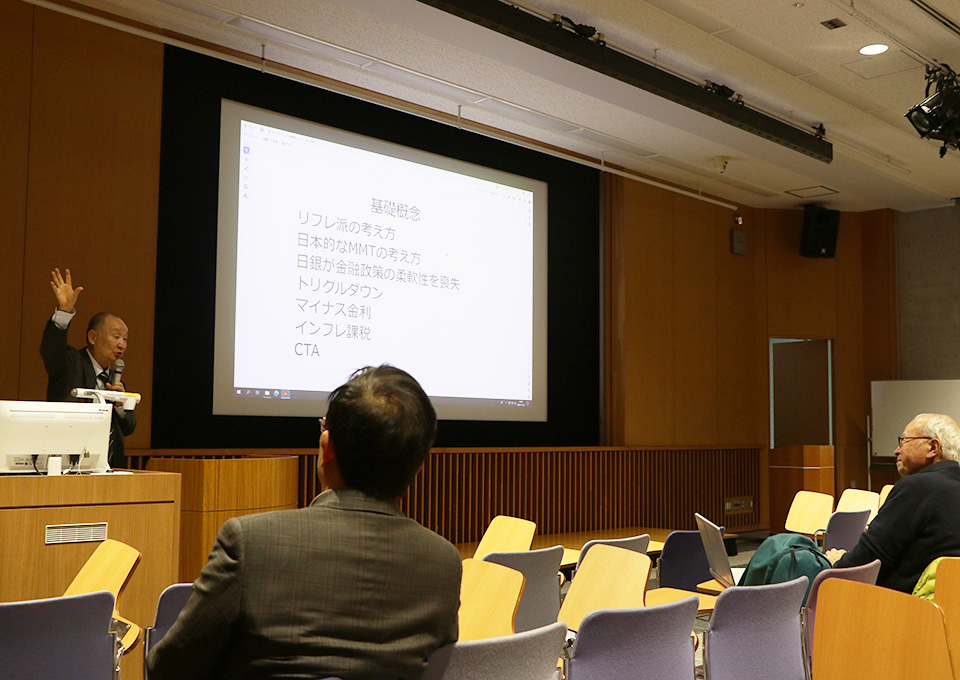

講義冒頭、金子氏は2013年に始まったアベノミクスの背景にある「リフレ(ーション)派の考え方」について言及。

「リフレーションとはデフレーションを脱却した緩やかなインフレーションの状態を指し、リフレ政策とは市中にお金を増やして物価を上げていこうとする金融・財政政策である」と、前提としての考え方を説明しました。

そのうえで、2013年に日銀が行った2年で2%の物価上昇を目標とする金融緩和政策については、「賃金上昇が伴わず、消費増を期待していた目標は達成できなかった」と解説。

大手企業の好調や、マイナス金利政策などが続けられたものの、10年にわたりデフレが続いたと指摘しました。

そのうえで、金子氏の見解として「新型コロナウイルスの世界的流行やロシアのウクライナ侵攻による世界的インフレ局面においても、日本は相変わらずアベノミクスを継続し、インフレ下でなおデフレ脱却を目指す政策を続けている」と、現在の日本経済への影響についても言及。

金子氏

講義後半は、アベノミクスの結果として生じた、GDPの停滞、実質賃金の一人あたりGDPの低下、産業衰退、人口減少といった問題点について、グラフを提示しながら解説いただきました。

さらに、日本経済の現状について、「10年のアベノミクスにより金融政策の柔軟性を喪失し、インフレ下でインフレ政策を続ける日本は、経済パフォーマンスの低下に直面している」「仲間内資本主義と相まって、国内外での競争力の低下が深刻な問題となっている」と、と問題提起。

「メディアの情報に左右されず、自ら情報を精査し、きちんと自分の頭で考えることが重要になってくる」と語り、講義を終えました。

講義終了後には質疑応答の時間が設けられ、「再分配税制」「石油元売り会社への補助」「石破政権の政策」などに関する質問に対しても、丁寧な回答をいただきました。

最後に、「政治政策は、誰のためのどういう政策かを客観的に見極めて判断してほしい」として、アドバイスを送りました。

同講座は本学学生が履修するほか、一般の方も受講可能な公開講座として開講されています。

各回の講師・テーマ、聴講のお申し込み方法は以下ページよりご確認いただけます。

一般財団法人ユーラシア財団 from Asia 助成 特別講座

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html