Academic Life & Research

教育・研究

コロナ禍での新たな教育方式(ハイブリッド型授業)を現場で経験。「日本語教育実習」が無事終了

2020.11.04

8/31(月)~9/4(金)、グローバル・コミュニケーション学部の日本語教員養成課程の必修科目である「日本語教育実習」をヒューマンアカデミー日本語学校(東京校)で実施。

同課程を履修する学生6名が参加し、教室での登壇実習を行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止への配慮から、例年は対面で行っている事前・事後研修をZoomによるオンライン形式で実施しました。また、登壇実習も教室での講義がリアルタイムでオンライン受講者に配信されるというハイブリット型授業形態で行われました。

実習に参加した学生たちは、教室内の学習者だけでなくオンライン受講の学習者にも声かけをしながらのハイブリッド型授業を見学。そのうえで、TA(ティーチングアシスタント)として授業に参加したり、教師の立場で授業を行なったりしました。

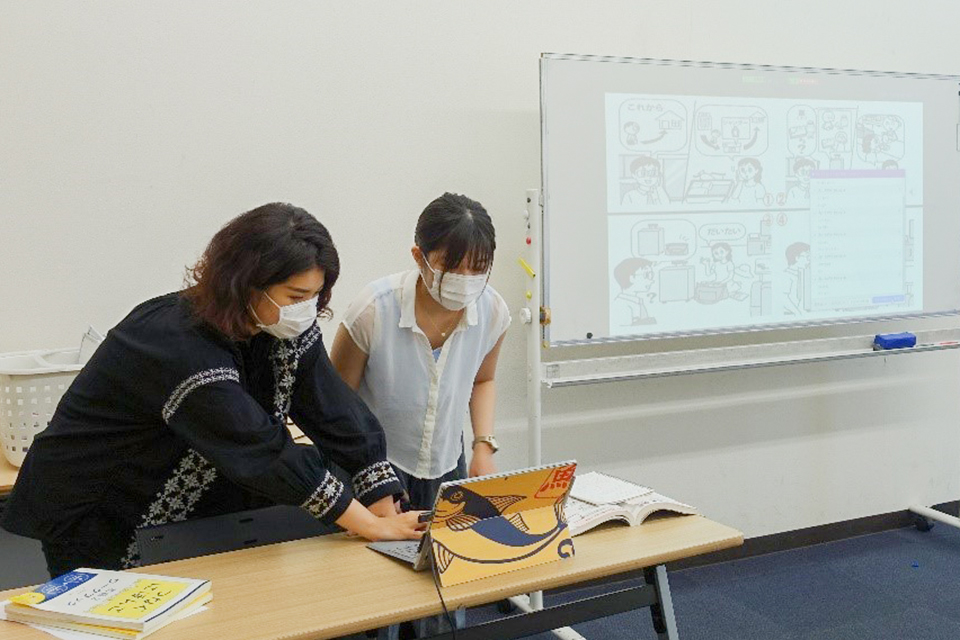

TAとして積極的に授業に参加し、学習者とコミュニケーションをとる実習学生(写真中央)

“教える側”として授業に参加することが初めての学生たちが、実習校の先生方にサポートいただきながら、生徒側としてすら未経験のハイブリッド型授業に挑戦。

事後研修では「教育の変化と進化を感じた」という声が聞かれ、実習学生達が、コロナ禍によって新しく多様な教育方式の急速な導入が進む教育現場を目の当たりにし、多くの学びを得たことがわかりました。

実習校の先生(写真左)に助けていただきながら、パソコンを通じてオンライン受講の学習者に声をかける実習学生

TAとして授業に参加し、学習者がノートに書いた漢字の確認をする実習学生(写真右)

さらに、学生たちにとって大きな刺激となったのが、実習校の方針である「学習者主導型の授業」。

「実際の授業で、漢字発表の際に司会者も発表者も学習者が務めていたこと、発表につまっている学習者を別の学習者が助けてあげていたこと、漢字の書き取りの際に学習者同士で答え合わせをし、どこが違うか指摘し合っていたことなどを見て、まさに学習者主体の協働学習が行われていると感じました」(実習に参加した学生)

「初級授業体験」にて、学習者の立場になりアクティブラーニングを行なう実習学生たち。

学習者主体という教育方針をしっかりと理解し、登壇実習で実践することを通して、教育方法や教師の役割の多様性を知ることができました。

ヒューマンアカデミー日本語学校にご協力いただいての「日本語教育実習」は、今年で3年目となります。

実習参加学生数はこれまでより多い6名となり、初めて男子学生・車いす使用学生も実習に参加。

新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、学生たちの「感染予防対策に十分気をつけたうえで、日本語教育の現場を見てみたい」という意思に応えるために、実習校と本学の担当教員が慎重に相談を重ね、実習中も教職員の方々に多くのご配慮をいただいたうえで、全学生が5日間の実習を無事に終了することができました。

実習校の先生に見守られながら、身振り手振りをまじえ堂々と登壇実習を行う男子学生2名(写真中央・写真右から2人目)

「TA(ティーチングアシスタント)としての授業参加の際や、登壇実習の際は、緊張しながらも堂々と生き生きと学習者と接する実習生達の姿を見ることができ、実習生達をたいへん頼もしく感じた。また、事後研修(成果発表会)の際の実習生達の発言から、大学の授業だけでは得られない、教育現場で過ごしたからこそ得ることのできた気づきや感動、そして学びが多くあったことがわかった。

今年度は、2021年2月に、夏に実習に参加した学生とは別の学生達(3年生6名)が、ヒューマンアカデミー日本語学校(東京校)での教育実習に参加することが予定されており、実習参加を希望する学生が年々増えていることも嬉しく感じている。

実習生達に新しい知識や経験を増やす日本語教育実習を、来年以降もさらに充実させていけるよう、実習校の教職員の方々や本学の教職員等と連携を図りながら努めていきたい。

また、今年はコロナ禍により4月以降に新しい学習者が入国・入学してこないという現実があったため初級前期の授業が設けられないなど、コロナ禍が日本語教育現場に与えている影響を改めて実感させられた」(指導を担当した山本博子准教授)