Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第2回:生活者視点で中国社会とコロナ禍のリアルを学ぶ

2021.09.28

9/24(金)、一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』?アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)の第2回講座を開講。

講師として北京大学の外籍専家である馬場公彦氏が講師を務め、「コロナ禍での中国社会の日常」というテーマで実施されました。

長年にわたって日本の出版界で活躍、現在は中国・北京大学の教壇に立つ馬場公彦氏

岩波書店の編集者を経て、2019年から大学教員として北京で生活しているという馬場氏。

講義では、「日常生活目線で中国社会を切り取ってみる」という言葉どおり、新型コロナ感染症に対してどのような感染対策が行われているのかをはじめ、メディアの報道姿勢、学校教育や文化コンテンツに対するコロナ禍の影響まで、生活者の視点から中国のリアルな様子について伺いました。

「2003年のSARSでもロックダウンを経験し、伝染病の危険が骨身に染みている」(馬場氏)という中国。

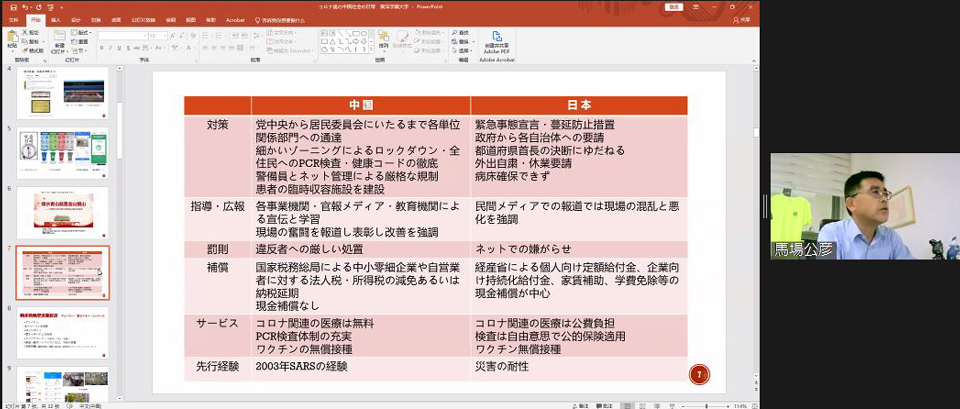

都市・地区単位の細かいゾーニングでの徹底した封じ込めによる感染者数増加の抑制、臨時収容施設の建設、クラスター発生時に対応する医療従事者を融資で募り表彰する「ペアリング支援」制度、メディアの役割、人々への補償といった政策について、日本と比較しながらお話しいただきました。

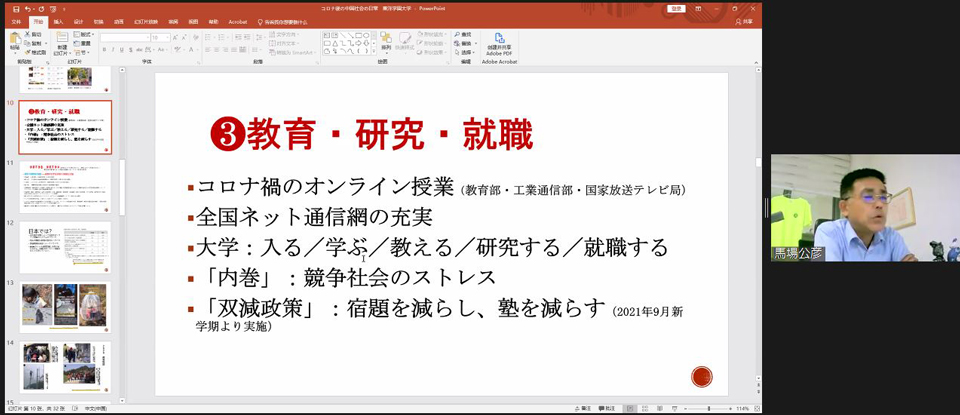

さらに、コロナ禍による学校教育への影響についても解説。

2019年段階でほぼ全国の学校がネットワーク対応になっていたという中国で、コロナ禍でのオンライン教育がどのように行われていたか、実際に教壇に立っている馬場氏ならではの感想も交えながらリアルなお話を伺いました。

一方で、競争社会が与えるストレスの大きさ、子どもの教育に関する親の負担の増大に対して、子どもたちの宿題や塾を減らすという新たな政策についてもお話しいただきました。

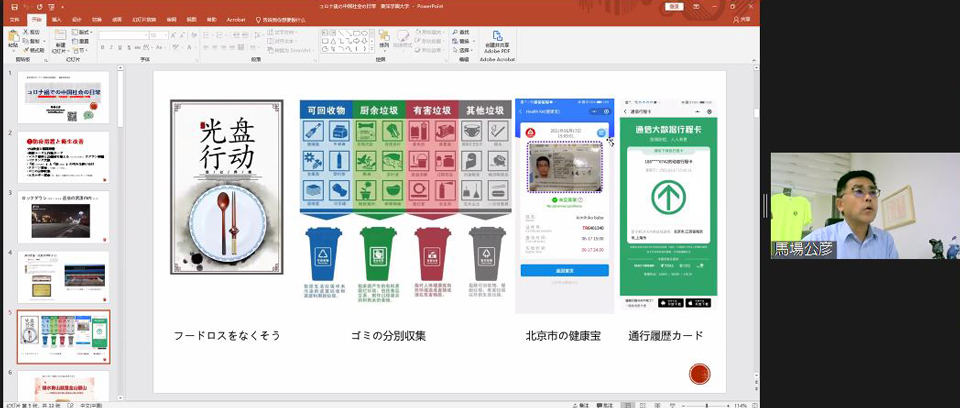

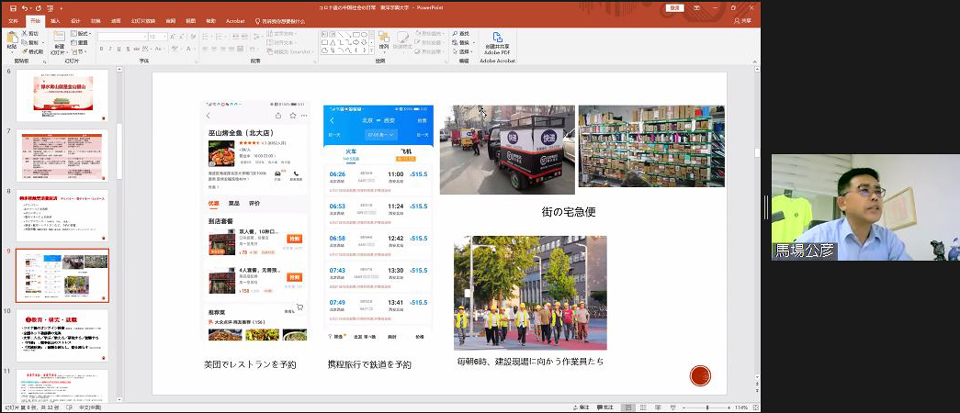

このほか馬場氏は、書籍・書店をはじめとする中国の文化コンテンツ、コロナ禍でも経済成長がプラスとなった要因であるデリバリーサービス、さらには衛生意識の高まりや「予約」の習慣化、緑化やフードロスへの取り組みといった生活の変化、「民法典」の施行による知的財産権・著作権に関する法律の改正・整備など、中国での暮らしや生活者の意識が今まさにどう変化しているかを多方面から解説。

日々変化している中国社会に対し、日本の対中国認識やメディアフレームが固定化していることにも触れ、参加者に対して「中国像の情報源を自己点検する必要があるのではないか」と問いかけました。

質疑応答では、ショッピングセンターでのクラスター防止や三密防止、コロナ禍における中国の大学生の生活、ワクチンの状況、エコに関する取り組みの広がり、デリバリーサービスの普及、中国で人気がある海外文学作品について、といった身近な疑問点が相次いで寄せられたほか、教育政策や特許権に関する法律についてさらに深掘りする質問も。

現地で暮らす人の目線からリアルな中国を捉えなおし、情報をアップデートする大変貴重な機会となりました。

次回は10/1(金)、講師に北東アジア動態研究会主宰の木村知義氏を迎え「米中対立の時代を生きる―中国・アジアと向き合う未来へ」というテーマで実施。

一般の方もZoomウェビナーにて聴講いただけます。

講座の詳細や参加申し込みはこちら