Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第3回報告:現場の知見を基に米中対立を捉えるための「視点」を考える

2021.10.05

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』-アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。

10/1(金)に行われた第3回は、北東アジア動態研究会主宰の木村知義氏を講師にお迎えしました。

木村氏はNHKのアナウンサーを長く勤め、中国には50回超、その他東アジア、欧米、ロシア、南米など数多くの国々を訪問・取材した経験をお持ちです。今回は、仕事の現場で得た知見を基に、米中対立を考える際の「視点」について解説されました。

まずは「今日は何の日?」という質問から、一度立ち止まり、視点を変えて見直す重要性を指摘されています。

北東アジア動態研究会主宰 木村知義氏

例えばアメリカのアフガン武力介入の契機となった9.11同時多発テロ。

アメリカのみならず世界に衝撃を与えたこの事件に対し、「テロに遭遇した被害者に同情するのはもちろんだが、アメリカが無実であるとは言えない」という論評がフランスのメディアから上がりました。渦中にあっても、むしろ渦中だからこそ多角的な視点を持つ必要があるのではないかという経験を語られました。

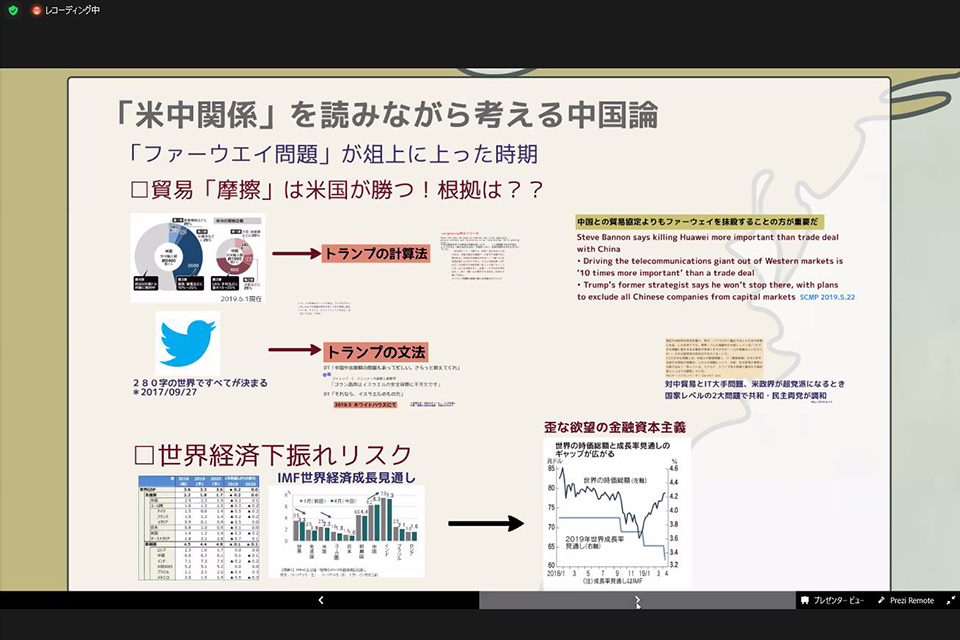

米中対立においては、かつてトランプ元大統領は、輸入と輸出が同じであるべきというreciprocity(相互主義)という視点から対中赤字をとなえました。

しかし実際には、米国資本の企業が中国で生産しアメリカに輸出していることを勘案すると、実質的にはアメリカが11億ドルの黒字だったといいます。これもまた、どこに視点を置くかで見方が変わるひとつの例といえます。

またアメリカでは、対中貿易とIT大手の問題については、保守もリベラルも超党派で同調

しますが、その視点のもとには、自由世界が中国を変えなければ中国が世界を変えるだろう、という危機感があります。

5Gでの覇権争いをもたらしているのは、こうした危機感からであり、さらには欧米のオリエンタリズムというひずんだものの見方が影響を与えているのではないか、と木村氏は語ります。

ここで「今日は何の日?」に立ち戻ると、10/1は1949年に毛沢東主席が中華人民共和国成立を宣言した日です。

中国は、改革開放を経て「新時代の特色ある社会主義」を目指し、今もなお革命途上にあることを理解し認識する必要があり、試行錯誤を繰り返しながらも、「共同富裕」という社会へ中国はすさまじいスピードで進んでいる、と語る木村氏。

同氏が1980年代に中国を訪ねた際は、電話がほとんどなく、この広大な国土にどうやって電話網を作り上げるのかと衝撃を受けたそうです。

ところが中国は電柱を立てる代わりに通信塔を立て、今でもファクスを使う日本に対し、現在の中国ではインターネットですべての通信を網羅しています。

前を進むものを追いかけるスピードがその先を圧倒することがままあるのは、歴史が証明しているそうです。

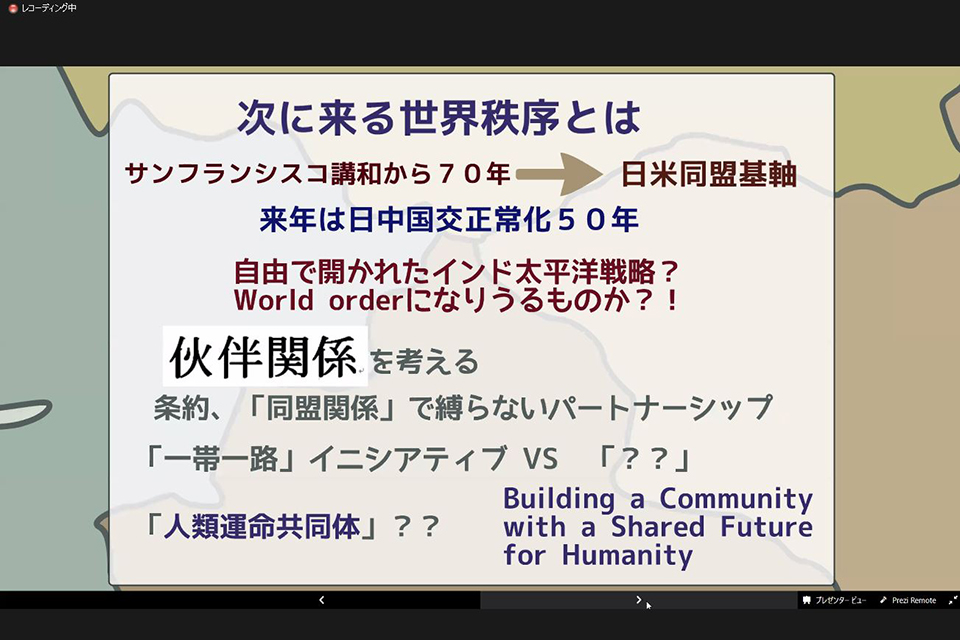

講義の後半では、ひるがえって日本について考えるために、著名な経済学者の森嶋通夫が時代に呼応して発表した「日本の成功」「日本の選択」「日本の没落」などの著作や、「没落した」日本のただ一つの救済案として「東アジア共同体」を提示したことを解説。

サンフランシスコ講和条約から70年、日中国交正常化から50年、次代の世界秩序を考えたときに、日本と欧米の同盟関係に対して、中国との「伙(ホウ)伴関係 ※ホウはニンベンに火」、すなわちパートナーシップを、いまいちど、新たな視点で見つめなおす必要があるのではないか、と講座を締めくくられました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は10/8(金)、講師に公益財団法人日中友好会館中国代表理事の黄星原氏を迎え「元中国大使が見た東洋と西洋――日中関係への示唆」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら