Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第5回報告:5Gをめぐる世界と日本の動向

2021.10.28

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。10月22日に行われた第5回では、ZTE副総裁の張林峰氏からお話を伺いました。

ZTE副総裁 張林峰氏

5G技術で世界を牽引する中国・深センに本拠を置く通信施設・機器メーカーのZET。名門清華大学で原子物理学を専攻し、その後、東京工業大学で学んだ経験を持ち、同社の副総裁を務める張氏に、5Gをめぐる世界と日本の動向について解説いただきました。

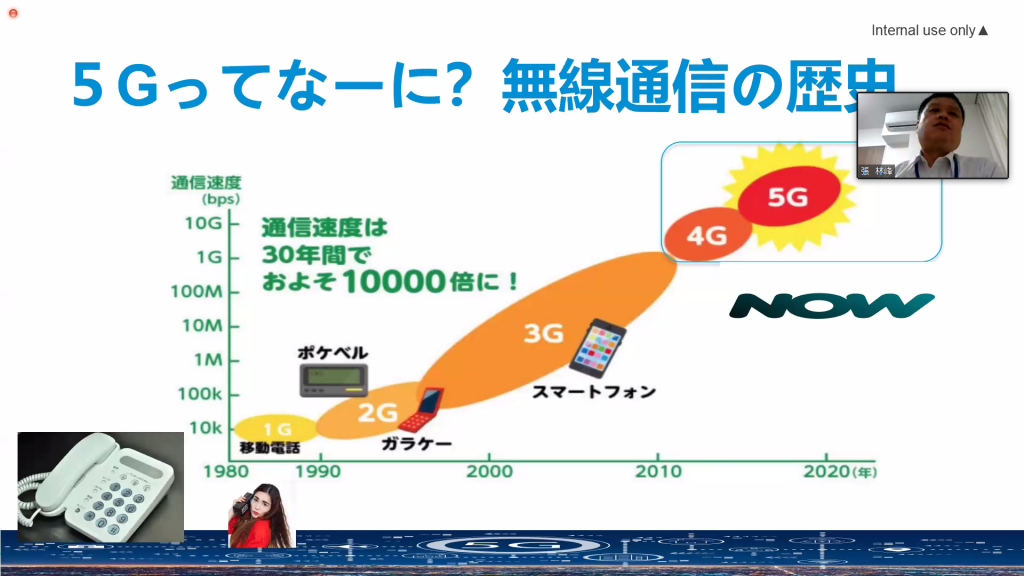

5Gとは第5世代の無線通信システムの意。

1Gがアナログ電話、2Gがデジタルのセルラー(携帯電話)、3Gが画像送信やインターネットにもアクセスできるiモードなどの携帯電話やスマホの技術に対応し、ほぼ10年ごとに革新が行われてきたと言います。

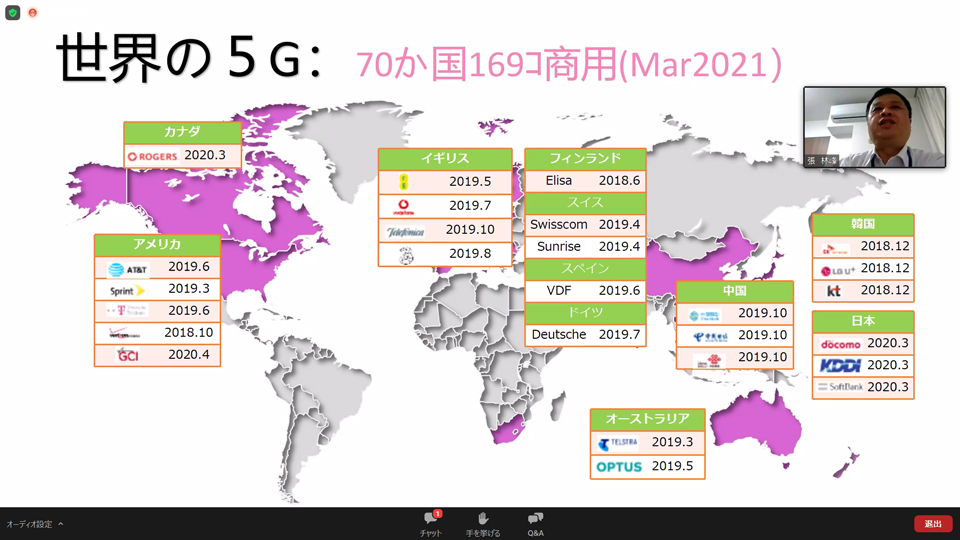

一世代上がるごとに通信速度は10~20倍スピードアップ。5Gは4Gの技術をベースに開発され、圧倒的な通信速度の速さ、接続の多さ、反応の速さが特徴。韓国、中国、アメリカが2019年に5Gの商用を開始し、日本は2020年からスタートしたと開発の歴史を振り返りました。

では5Gは世界に何をもたらすのか。

張氏は深センですでに実用化されている無人タクシーの例を挙げました。

またZETでも5G技術を利用して通信機器などを製造しており、工場では8~9割の無人化を実現しているため、照明もほとんど必要ないそうで、5Gの浸透は産業のあらゆる分野に技術革新をもたらすと述べました。

日本ではドコモ、KDDI、ソフトバンクが2020年に5Gの商用を開始しましたが、まだ広く浸透するにはいたっていません。そして5Gの技術についても、韓国のサムスン、EUのノキア、中国のファーウェイやZETなどが開発しているだけで、日本は世界に後れを取っていると述べます。

受講者からその原因を問われ、張氏は「世界に先駆け1990年代の日本ではすでに多くの人が携帯電話を利用していたにも関わらず、その後、日本の技術の囲い込みや過保護ともいえる政策が世界との技術競争を阻害し、現在の状況をもたらした」と指摘します。

一方、目覚ましい技術革新やサービス提供でGAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)を凌駕する勢いだというアリババやTikTokにも言及。

ただし、それらは中国の特殊な政策と中国国民の人口の多さに支えられており、世界のプラットホームになったとは言えない、とも語りました。

世界から2年ほど遅れをとっているという日本の5G環境。

しかし張氏は、とくに若い世代に向けて「部品技術では日本は世界トップクラス。しかも、5Gで世界に後れを取っているからこそ、逆転の発想で、どうその技術を応用し、どんなサービスの開発が可能かを提案できるビジネスチャンスでもある」とエールを送り、講座を締めくくりました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は10/29(金)、講師に明治学院大学教授の孫占坤氏を迎え、「地政学的思考を超える日中協力について~東南アジア・中東を事例に」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html