Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第6回報告:地政学的思考を超えた日中関係とは

2021.11.01

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。

10/29(金)に行われた第6回では、講師に明治学院大学教授の孫占坤氏をお迎えしました。

明治学院大学 国際学部教授 孫占坤氏

孫教授は、北京大学、熊本大学、名古屋大学大学院を経て、1994年から明治学院大学国際学部で教鞭をとられています。

専門は国際法、とくに民族紛争をテーマとされ、ここ10年来スタディツアーとして学生とともにパレスチナを訪れています。

その経験を織り交ぜながら、地政学的思考を超えた日中関係について提言されました。

冒頭で孫教授は地政学について、国家間、とりわけ大国間の政治・軍事・経済関係を分析する際に地理的位置や条件を過度に重視し、帝国主義国家の覇権争いを正当化したため「悪の理論」であると批判された経緯を説明。

ところが日本ではここ数年、専門家以外からも地政学についての出版が相次ぐなど地政学復権の傾向があると述べ、これは安全保障環境の悪化または知的環境の劣化なのかという問題提議から講座が始まりました。

なぜいま地政学が復権しつつあるのか、それに対して孫教授は日中の相対するような二つの構想が影響を与えているのではないかと考察します。

中国では、アジア、中東、ヨーロッパまで連なる、シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードからなる「一帯一路」の建設を提唱。

一方、日本ではアメリカと共通の外交戦略として日本、ハワイ、オセアニア、インドをカバーする「自由で開かれたインド太平洋構想」が唱えられ、互いに張り合っていると言います。

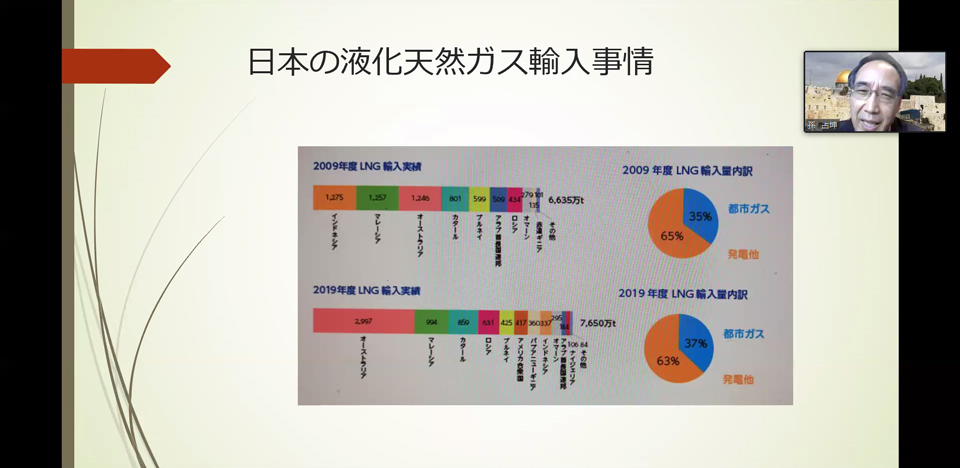

エネルギーの対外依存度についても同様で、現在日本では石油の約9割を中東に依存。対して中国は日本に比べやや分散化しているとはいえ、7割を海外、うち5割を中東に依存しています。

液化天然ガスも輸入量1・2位を中国と日本が占め、ここでもいわばライバル関係となっています。

しかしこれは、裏を返せば、共通の利益を有している、ということ。

「安定したエネルギー供給のため、航海の自由や海賊の取り締まり、紛争解決、インフラ整備など、互いに協力できることは多い」と孫教授は述べます。

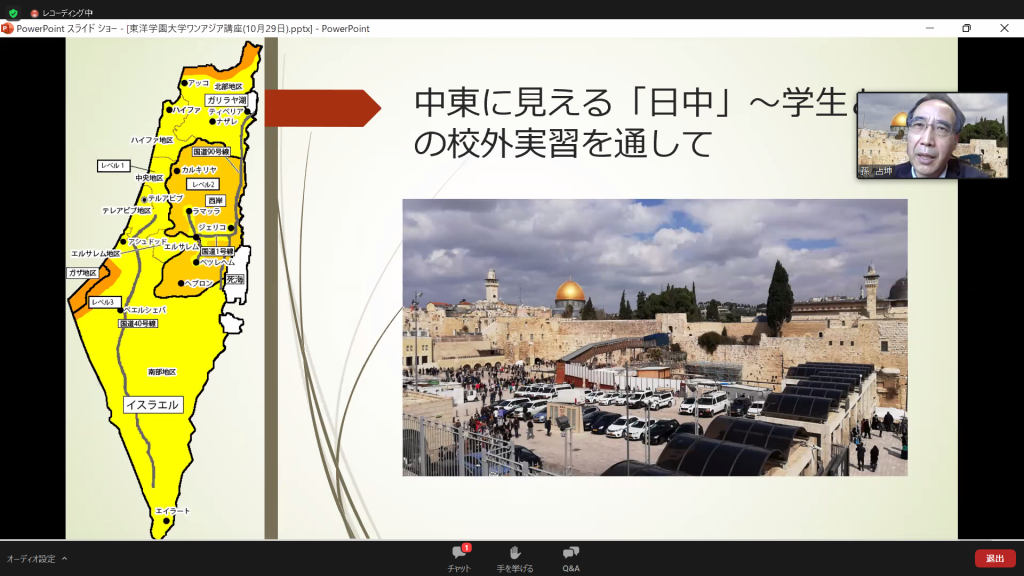

さらに、文献だけでは得られない生きた学びをするため、孫教授が学生とともに毎年訪れているという中東パレスチナにも言及。

ODAなどパレスチナの平和と繁栄に向けた支援を行っている日本と、資金援助やコロナワクチンの提供などで関係を深めている中国。

ここでも両国が支援の競争を展開していますが、「日中は張り合うだけでなく、協力し、ウィン・ウィンの関係構築が合理的・かつ現実的」だと語ります。

最近、中国国民の7割、日本国民の9割が相手国に対してマイナスの印象を持っているという日中世論調査が発表されましたが、孫教授は「世界やアジアの平和維持や経済発展に向けた日中協力への期待も大きいことが一筋の光明であり、日本政府に対し国民は全方位外交、近隣外交を希望している」と地政学にとらわれない日中関係についての期待を語り、講座を終了しました。

本講座は、2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は11/5(金)、講師に慶応義塾大学教授の大西広氏を迎え、「民族視点からの中国論-漢民族とは何か、少数民族問題とは何か」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら