Academic Life & Research

教育・研究

特別講座「アジア共同体の新しい視角」第7回報告:「民族」という視点からの中国論を学ぶ

2021.11.09

一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。11月5日に行われた第7回では、慶応義塾大学教授の大西広氏にお話を伺いました。

京都大学名誉教授、日中友好協会副理事長も兼務されている大西氏。

マルクス経済学を専門とされ、階級問題は民族問題抜きには理解できないという認識から、多民族国家の中国で大多数を占める漢民族と少数民族の関係性についてお話しいただきました。

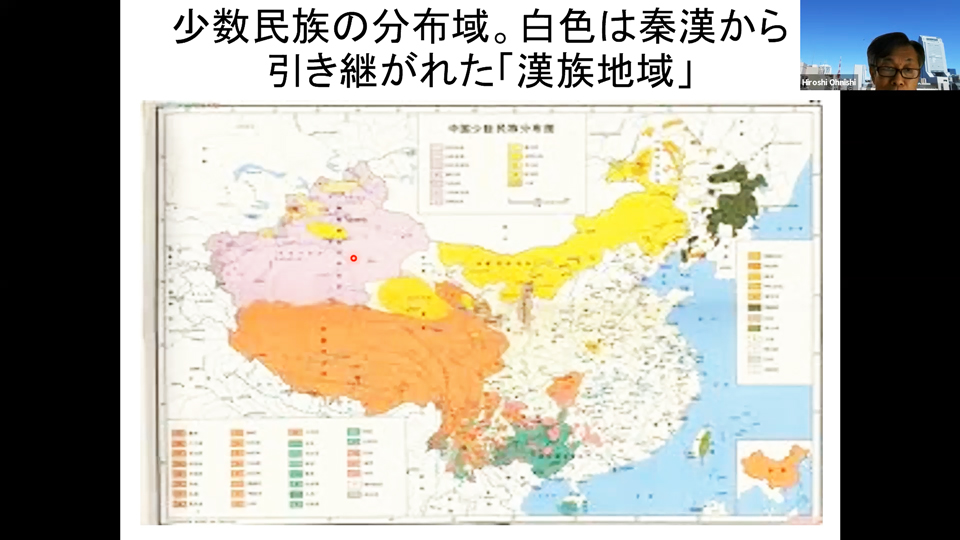

中国は約56の民族から構成されており、昨今は新疆ウイグル自治区における民族問題がメディアでクローズアップされています。

しかし大西氏は現地調査を踏まえて、それらの情報の多くがフェイクであり、伝聞に基づかず、事実に即した情報を発信しない限り逆効果であると提起。

そもそも「民族」とは何かについて、詳しく解説されました。

世界に単一民族国家といえるのはごくわずかで、ほぼすべての国が複数の民族で構成されています。

日本もアイヌ民族など複数の民族が存在しますが、単一民族のイメージが強く、血統やDNAを重視。

一方、移民国家のアメリカでは「アメリカに住んでいる」こと、ユダヤ人にとっては宗教がキーとなるなど、何が民族を規定するのか実は決定的な考え方はなく、むしろ血統、宗教、言語、文化などのさまざまなファクターの中で各民族が「何を一番重要と考えるか」がそれぞれを定義している、と大西氏は述べます。

そこから、今回の本題である中国の話へ。

中国では人口の9割を漢民族が占めるとともに、モンゴル族、チベット族、チワン族、満州族、回族など多様な少数民族が存在していますが、民族ごとに何を重視するかが異なるだけでなく、同じ民族でも環境によって異なる文化を有するに至ったそうです。

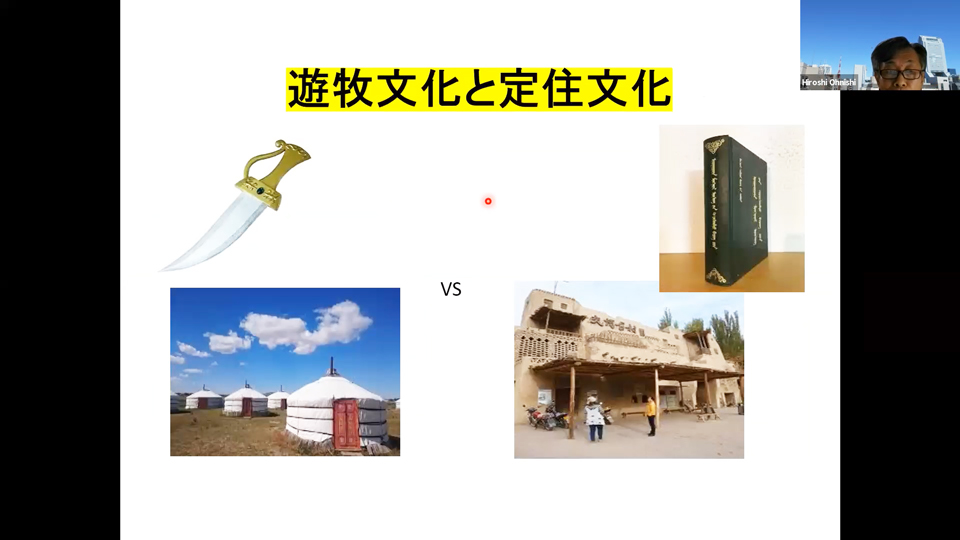

例として、新疆ウイグル自治区では、天山山脈を境に北部では草原地帯が広がり羊とともに絶えず移動を繰り返す遊牧文化が発達する一方で、砂漠地帯が大部分を占める南部ではオアシスを中心とした農耕文化が生まれ交易も盛んとなるなど、同じイスラム圏でも異なる生活が営まれているそうです。

一方、人口の大多数を占める漢民族も実は多様であり、北京と広東では言語が違ううえ、DNAも異なるなど、別の民族とも言えるそう。

大西氏は、「漢民族にはひとつの歴史を歩んできたという共通認識がまとまりを与えているのではないか」と考察します。

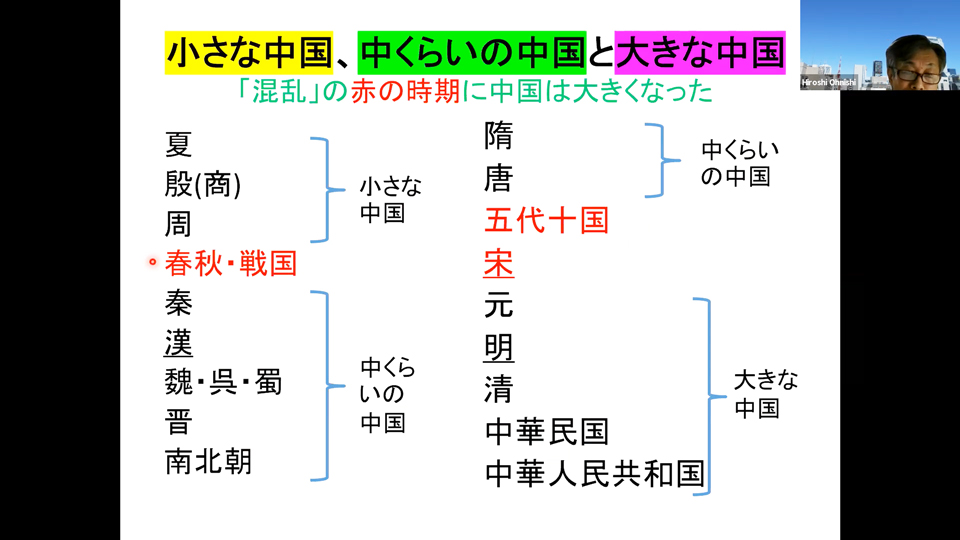

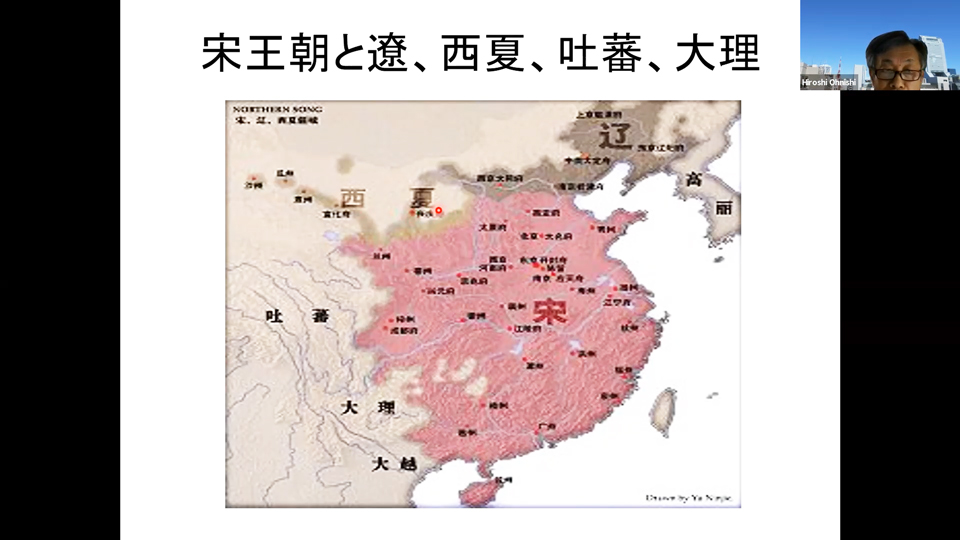

4000年以上前の夏王朝から始まった中国は小さな地域を支配する国でしたが、550年も続いた騒乱の春秋・戦国期を経て秦の国として統一され、その国土を広げました。

4000年以上前の夏王朝から始まった中国は小さな地域を支配する国でしたが、550年も続いた騒乱の春秋・戦国期を経て秦の国として統一され、その国土を広げました。

大西氏は最後に、「中国の少数民族問題を見る際には、長い歴史の中で一度は政権を握ったモンゴル族や満州族などと、支配され続けてきたウイグル族などとの間には、同化に対する温度差があることも認識する必要がある」と語り、講義を終了。

質疑応答では「中国で大多数を占める漢民族がモンゴル族や満州族など他の民族に支配された歴史があるのはなぜか」という質問に対し、「モンゴル族などの遊牧民族は騎馬民族でもあり、食料となる羊も常に帯同できるため軍事的に圧倒的な強さを持っていたことに加え、漢民族は(誤解を恐れずに言えば)民族へのこだわりが少なく、言語やDNAが違ってもひとつの民族として許容できるという特質があるためではないか」との見解を述べ、講座を締めくくられました。

今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。

一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。

次回は11/12(金)、講師に沖縄大学地域研究所特別研究員の泉川友樹氏を迎え、「沖縄から見た日中関係」というテーマで実施します。

講座の詳細や参加申し込みはこちら

https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html