Featured Story

パラスポーツを通じて、これからの社会を考える(後編)

2021.12.16

約8年の準備期間を経て開催された東京2020オリンピック/パラリンピック。 大会のコンセプトとして掲げられていた「多様性」を認め合い、「共生社会」を育むことは、実際に進んだのか? 車いす使用者である「TOGAKUパラスポーツ」部員たちに実感することを聞いてみました。また、共生社会に貢献すべく取り組んできたパラスポーツ普及活動、そしてスポーツが人や社会にもたらす力について考えました。

Topics 1

東京パラリンピックで共生社会は進んだか

「共生社会」とは障がいの有無、人種、性別、性的指向など、さまざまな違いを認め合う社会。

誰もが互いの人格や個性を尊重し、共に生きていくことのできる社会です。2006年の国連総会で「障害者の権利に関する条約」が採択され、日本は2014年に批准。障がい者と健常者の共生、そのためのバリアフリー化は世界中で大きな流れとなっています。

東京パラリンピックにおいても、この大会を機に共生社会を進めたいというコメントやメディアの記事が数多く見られました。そこで、本学公認団体「TOGAKUパラスポーツ」の部員たちに、東京パラリンピックによって共生社会は進展したのか、彼らが日々の生活で実感することを聞きました。

都内のバリアフリーについて話す「TOGAKUパラスポーツ」の橋本さん

2013年9月に東京大会の開催が決定してから、都内ではバリアフリー化が進んだという声がありました。駅の券売機が改良されるなど、生活しやすくなったと感じる点があるそうです。

しかし、欧米など海外と比べると日本は共生社会への取り組みが遅れているというのが、3人の共通する意見でした。「アメリカでは車いすの人を助けるのが当たり前だと聞く(橋本昂典さん)」「オーストラリアに留学したとき、交通機関のバリアフリー対応に驚いた(木村駿汰さん)」「自分の住む江東区だと、豊洲のような新しい開発エリアと昔ながらのエリアでは進み具合が違う(春原祐弥さん)」といった声が上がりました。

新幹線のバリアフリー化

他にも、公共施設は使いやすくなったが商業施設は最新の人気スポットでもバリアフリーが考えられていないことがある、電動車いす対応の介護タクシーは数週間前に予約が必要、などの実情があるそうです。秋田県出身の木村さんは、都会と地方の格差も大きいと感じていました。

バリアフリーをはじめとする共生社会への取り組みは、障がい者だけでなく増え続ける高齢者、そしてすべての人に関わる重要な課題。東京パラリンピックが終わっても、立ち止まることなく進めていきたいものです。

本学1号館エントランスに設置されているスロープ

東洋学園大学は障がいのある学生の支援を続けており、2020年度は11名、2021年度は15名、何らかの障がいを持つ人たちが学んでいます。本学は彼らの声を聞きながらバリアフリーに関する取り組みを進めてきました。

「TOGAKUパラスポーツ」の3人は、エレベーターの乗降時に必要な鏡の設置、車いす対応トイレの増設、車いすの転倒を防ぐスロープの改装をはじめ、実際に役立つ迅速な対応がうれしかったと話します。

改良された4・5号館入口のスロープ

Topics 2

共生社会に貢献するパラスポーツ普及活動

2018年に「TOGAKUパラスポーツ」が創設した時に決めたテーマは、「スポーツを通じた共生社会の創造」というものです。

障がいのあるなしに関わらず、人と人とがふれあい、交流を通じてお互いを理解していく。そんな共生社会の実現のために、スポーツはとても有効な懸け橋になる。こうした考えのもと、競技会への出場に加えて、ボッチャ※1をはじめとするパラスポーツ※2の普及活動にも力を注いできました。

初の公式戦となったボッチャ東京カップ大学選手権では他大学との交流を深めた(2018年)

学内では、オープンキャンパスや学園祭でボッチャ体験コーナーの運営、学外でもパラスポーツ普及イベントへの参加や小学校などで開催されるボッチャ体験会で講師を務めてきました。そこではもちろん反応の薄いこともありますが、好奇心旺盛に喜んでくれる子どもたちや素直に興味を示してくれる大人など、さまざまな人たちとの出会いがありました。

スポーツボランティア団体に招待された福祉車両販売店でのボッチャ体験会(2019年)

木村さんが特に忘れられないというのが、文京区のスポーツボランティアで出会った2人の息子を持つお父さん。その後も本学学園祭や各地のイベントで立て続けに7~8回も顔を合わせ、ついには8万円程するボッチャのボールセットを購入するほどハマってくれたといいます。

また、グローバル・コミュニケーション学部の児童英語教育ゼミ(坂本ひとみ教授)と合同開催した小学生向けの「英語でボッチャ体験」も印象的で、「楽しかったけど、ほとんど“Throw”しか言えなかった(笑)英語も頑張らないといけないと感じた」とのことです。

近隣学童クラブの小学生を招いた「英語でボッチャ体験」(2019年)

春原さんは、2019年の東京都障害者スポーツ大会ボッチャ競技で3位入賞した際に、大逆転の一投を決めた勝利の立役者ですが、そんな自身の経験も踏まえて「逆転劇も多く、最後まで勝負がわからない」ボッチャの面白さを伝えています。

千葉県の小学校に講師として招へいされたボッチャ体験授業(2021年)

そして、現部長の橋本さんは「イベント参加やメディアへの出演を通じて、障がい者だけでなく誰もが楽しめるスポーツであるボッチャの魅力を伝えていけたと思う」と語りました。

パラスポーツをテーマにしたNHK Eテレの番組に出演(2021年)

パラスポーツは、独自の魅力や面白さを多くの人に知ってもらうことが大切。

その積み重ねが障がい者と健常者の理解を深め、共生社会の実現に貢献できる。そんな思いで普及活動に取り組んだ4年間でした。

オリ・パラコーナーの運営を担当したオープンキャンパス(2018年)

※1 ボッチャ:ヨーロッパで生まれたパラスポーツ独自の競技。赤と青それぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたりして、的となる白い球(ジャックボール)にどれだけ多くを近づけるかで得点を競う。障がいのあるなしに関わらず誰もが楽しめるとともに、技術だけでなく戦略も重要となる奥の深いスポーツ。

※2 パラスポーツ:障がいのある人が行うスポーツのこと。陸上や車いすテニス、シッティングバレーボールのように既存のスポーツを障がい者に合わせて修正したものから、ボッチャやゴールボールなど独自に考案されたものまで、さまざまな競技がある。

Topics 3

部員たちが感じるスポーツの力

2020年から2021年にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大でさまざまな場面での自粛が余儀なくされた、かつてない時期でした。

東洋学園大学のクラブ・サークル活動も、公式戦を控えた学生団体のみ対面の活動が認められる規定となり、ボッチャの大会がことごとく中止となった「TOGAKUパラスポーツ」は日々の練習もできなくなりました。

しかし、そんな状況のなかでも部員たちはできることを模索し、顧問である澁谷智久教授の助言も得て、リハビリなどで行われるゴムチューブを使った運動を参考に、自宅で行えるトレーニングを考案。週に一度、オンラインで活動を続けてきました。

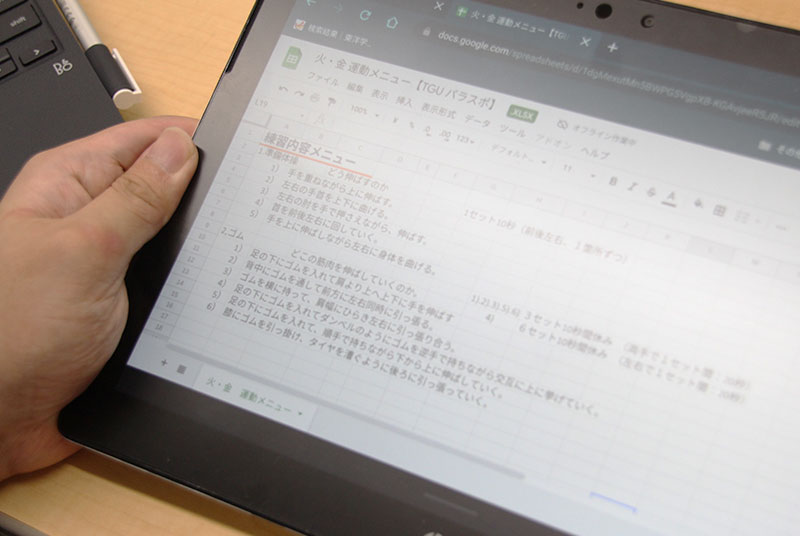

ゴムチューブを使ったトレーニング

オンライントレーニングのメニュー

そして2021年10月、感染症の広がりが落ち着きをみせると、ようやく体育館での対面活動が認められ、部員そろっての練習を再開することができました。

約1年半にわたる自粛生活が続き、練習・試合・普及活動ができなかった彼らにとって、ようやく小さな希望の光が射したような活動再開となりました。

しかも、東京パラリンピックで選手たちの活躍に刺激され、ボッチャをやりたい気持ちがさらに高まったといいます。

再開された対面活動の様子

また、コロナ以前にも増してパラスポーツの普及活動にも意欲満々で、「出張ボッチャ体験講師」として、どこへでも出向く用意をしたいと意気込んでいます。

最後に、今後もパラスポーツに関わっていきたいかとたずねたところ、3人とも何らかのかたちで続けていきたいと考えていました。

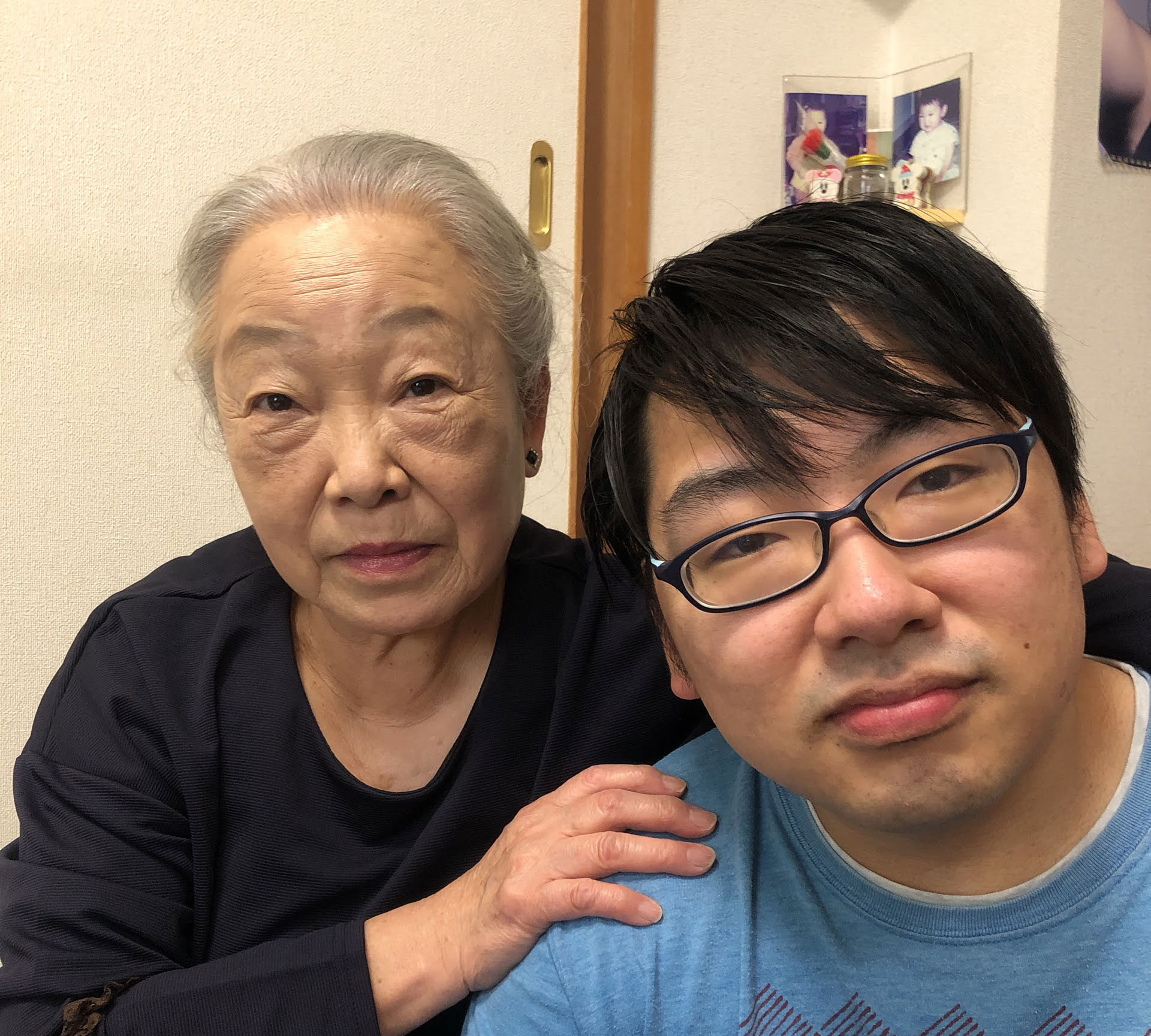

木村さんは東京パラリンピックを見た家族との間で、「現在80歳のお祖母さんが生きているうちに自分もパラリンピックに出場する」という約束を交わしました。今から11年後の2032年、お祖母さんが91歳になるブリスベン大会の出場を想定し、出場種目を検討したいと決意表明しました。

春原さんも自分にできることを、これからも続けていきたいと強調します。彼はもともと自分の足で歩いていましたが、手術の影響で中学生の頃から車いす生活に。絶望して気持ちがふさぐだけでなく、車いすで出かけるのはいちいち大変で、家に閉じこもりがちになったそうです。「そんなときにパラスポーツと出会い、行動するきっかけを与えてくれた。大学ではこうして仲間もできて、ボッチャをしたり、普及活動に携わったりするのが楽しく、前向きになれた」と話してくれました。

春原さんは「東京都障害者スポーツ大会」陸上競技100m走で銅メダルを獲得(2019年)

スポーツには爽快感や達成感を得たり、健康を維持するといった基本的な効果に加えて、人に希望を与えたり、前向きな気持ちにしたり、社会をより良い方向へ導いてくれる力があるようです。

東洋学園大学はこれからも「TOGAKUパラスポーツ」の歩みを応援するとともに、スポーツの力をさまざまなところで活かしていきたいと考えています。

東京都主催のパラスポーツイベントでは澁谷教授(写真左)、澁谷ゼミ生とボッチャ体験コーナーの運営を担当(2019年)

学内でもゼミやクラブ・サークルと交流を続けている