Featured Story

産学連携マーケティングプロジェクト(後編)

2020.03.13

現代経営学部「マーケティングとメディア研究ゼミ」(八塩圭子准教授)では、実在する企業との産学連携プロジェクトを通じて、今の時代に求められる生きたマーケティングを学んでいます。2019年度は株式会社東急モールズデベロップメントにご協力いただき、同社にショッピングセンター活性化策を提案。学生たちがどんなマーケティング戦略を提案し、半年間でどう成長したか、学生自身や教員の声と共にご紹介します。

Topics 1

ショッピングセンターの 活性化プランを最終プレゼン

半年かけて磨き上げたマーケティング戦略を企業に提案

2019年5月にキックオフした株式会社東急モールズデベロップメントとの産学連携プロジェクト。

学生たちは「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」「武蔵小杉東急スクエア」「たまプラーザテラス」「港北TOKYU S.C.」を視察した後、各施設の担当班に分かれて活性化プランを立案。

8月に中間発表を実施し、その後もリサーチやブラッシュアップを重ねて、11月に集大成となる最終プレゼンテーションを行いました。

東急モールズデベロップメント本社で行われた最終プレゼンテーションの様子

最終プレゼンテーションでは、いずれの班も担当施設の“強み”と“課題”を的確に捉えたうえで、学生らしい自由なアイデアを盛り込んだ活性化プランを発表しました。

■「港北TOKYU S.C.」班

【提案内容】地図機能&広告効果を備えた新規アプリの開発・導入

■「たまプラーザテラス」班

【提案内容】既存の公式インスタグラムを若者向けに改革

■「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」班

【提案内容】親子向け野外映画イベントの実施

■「武蔵小杉東急スクエア」班

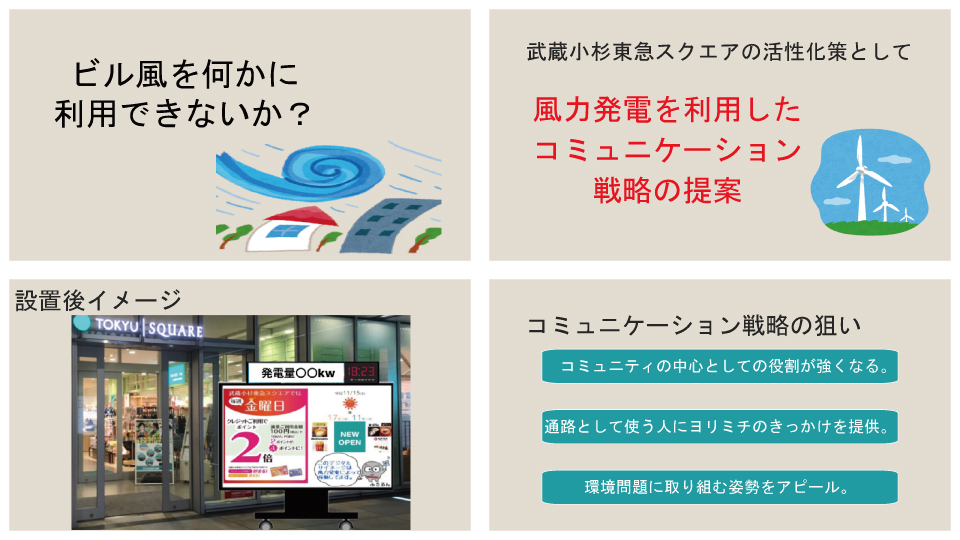

【提案内容】風力発電によるサイネージの導入

最終プレゼンテーションには、東急モールズデベロップメントの社長や役員らも出席

Topics 2

“風力発電サイネージ案”が 最優秀賞に決定

紆余曲折の末に生まれた大胆プランが高評価を獲得

最終プレゼンテーション後には審査が行われ、風力発電サイネージを提案した「武蔵小杉東急スクエア」班が最優秀賞を獲得しました。

実はこの班、プロジェクト半ばで提案内容を大幅に変更するというリスクの高い決断をしていたため、喜びもひとしおだった様子。

同班は当初、「施設での滞在時間を長くする」をテーマにクーポン発行などのアイデアを考えていましたが、「それでは普通すぎておもしろくない!」と途中で方向転換し、風力発電サイネージ案へと舵を切ったのです

ディスカッションを重ねる「武蔵小杉東急スクエア」班のメンバーたち

テーマを風力発電に変えたのは、8月の中間発表後。

最終プレゼンテーションが11月に迫る中、班の仲間で何度もディスカッションを繰り返し、社員の方々にもアドバイスをいただきながら、粘り強くプランの立て直しや資料の作成を行いました。

班のリーダーを務めた吉田敏生さんは、「風力発電という大胆な発想が受け入れられるか心配でしたが、最優秀賞に選んでいただき、努力が報われてうれしかったです」と振り返ります。

「武蔵小杉東急スクエア」班が最終プレゼン用に作成した資料の一部

Topics 3

社会や人と関わることで 人間的にも大きく成長

得られるのはマーケティングのスキルだけじゃない!

産学連携プロジェクトは、「生きたマーケティングを学ぶ」貴重な機会であるのはもちろん、「社会人とやりとりする」「チームで一つのものを作り上げる」「提案内容を相手にわかりやすく伝える」などさまざまな経験を積むチャンスでもあります。

プロジェクトを通じて、どんな学びや成長があったのかを学生たちに聞いてみました。

ゼミ長の沼澤明歩さん

「今までショッピングセンターは『買い物に行く場所』でしたが、企業の立場で戦略を考えるという貴重な体験ができました。私たちの提案に対して、社員の方が『自分たちの世代では考えつかない提案でおもしろい』と言ってくださって自信になりました」(沼澤明歩さん)

「担当社員さんとはあまり歳も離れていないのに、学生の自分とは物事を捉える視点が違っていて驚きました。自分たちだけでは思いつかないような的確なアドバイスもいただけて、とても勉強になりました」(坂本渉さん)

「班の仲間と意見がぶつかる中で、協調性を持ちながらも自分の意見を伝えることの大切さや、役割分担の必要性を実感しました」(松野十三さん)

「実際に企画を考えたりプレゼンを行ってみて、『人を納得させられる内容』や『根拠付け』がいかに重要かわかりました」(佐藤海さん)

担当社員から施設の説明を受ける学生たち。社会人との関わりも成長につながった

担当教員が考える産学連携プロジェクトの意義とは

最後に、この産学連携プロジェクトの意義を担当教員の八塩先生にうかがいました。

「産学連携プロジェクトの狙いは3つあります。1つ目は、マーケティングの現場を体験すること。マーケティングは生きた学問であり、常にアップデートされています。そういう意味でも机上の学問で終わらせず、現場を体験することが大事だと考えています。2つ目は、社会人の方とのやりとりを通じて、社会に出るための準備をすること。今回のプロジェクトでも社会人の方とのコミュニケーションを通じて、『社会に出るとはこういうことなんだと実感した』という意見が学生から多く聞かれました。そして3つ目は、グループワークをすることによって、意見の食い違いなどをマネージメントしながら乗り越え、コミュニケーション力を高めるということ。今回はショッピングセンターの活性化策ということで、『何によって活性化するのか』という目標設定が非常に難しかったのですが、どの班もディスカッションを重ねて戦略を絞り込み、それぞれによい提案ができたと思います」

現代経営学部の八塩圭子准教授

2017年に産学連携プロジェクトをスタートさせ、これまでにLG エレクトロニクス・ジャパン株式会社や日清食品株式会社、株式会社東急モールズデベロップメントとのコラボレートを実現させてきた八塩先生。実は毎年、先生自身が企業に出向いてプレゼンを行い、プロジェクトへの協力を依頼しているそうです。

「いろいろなカテゴリーの企業様と連携させていただくことで、私自身も勉強になるし、学生の刺激にもなればいいなと思っています。今後もできる限り、こうした産学連携プロジェクトを続けていきたいです」と未来への意気込みを語ってくださいました。