Featured Story

東洋学園大学のオンライン授業(4)―春学期の総括と秋学期の展望―

2020.09.18

新型コロナウイルスの感染予防対策として、全授業をオンラインで終えた春学期。当初は誰もが戸惑いを抱えながらのスタートでしたが、数カ月の月日が経ち、授業内容や学生の心境にはどのような変化があったでしょうか。春学期の振り返りと、秋学期に向けた本学の取り組みをご紹介します。

Topics 1

2020春学期を振り返って

5月1日からスタートした本学のオンライン授業。学生はもちろん、教員にとっても初の試みであり、当初は「いかにトラブルなく、全学生に対して確実に授業を行えるか」が最大のテーマでした。各教員たちは、少人数制大学ならではの面倒見のよさを発揮し、学生一人一人の理解度をチェックしながら、丁寧に授業を行うことを心掛けてきました。

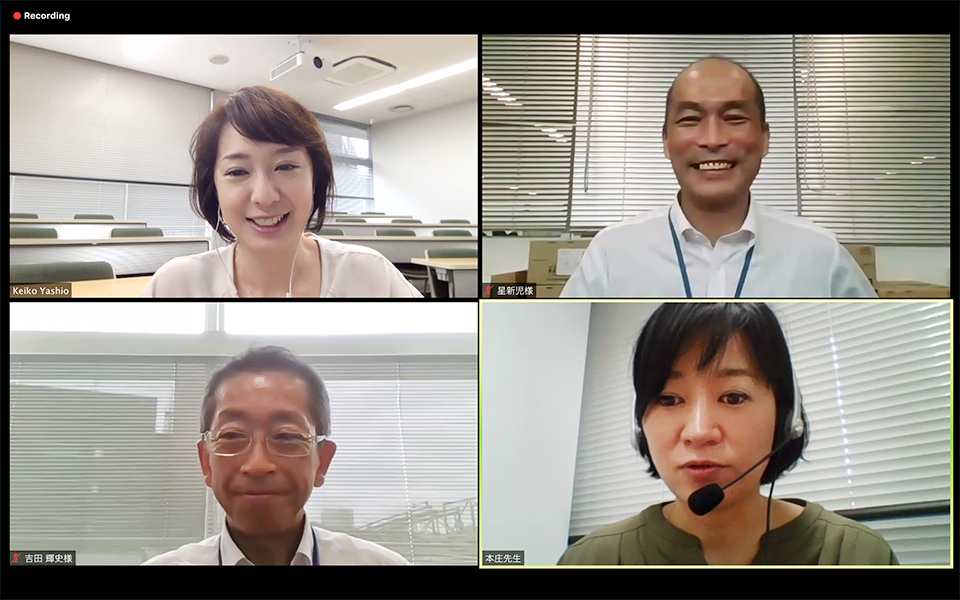

「オンライン模擬就活」での一コマ。学生からの問合せに、教員、職員、TA(ティーチングアシスタント)の4年生らが丁寧に対応していた。

春学期を振り返ってみると、システム環境などハード面での大きなトラブルはなく、学生たちも新しい授業スタイルに順応し、能動的に学ぶ姿が見られました。本学の建学の精神である「自彊不息(じきょうやまず:自ら弛まず努力を続けるの意)」は、オンライン授業であっても健在の様子。むしろ、オンラインになったからこそ「自分でタイムマネジメントをしなければ」という意識が高まり、空き時間を有効に使って予習をしたり、興味ある分野の研究を深めたり、就活準備などをする学生も増えてきたようです。教員からは、「きちんと予習して授業に臨む学生が多く、授業の質自体は上がっていると感じる」という声も聞かれています。

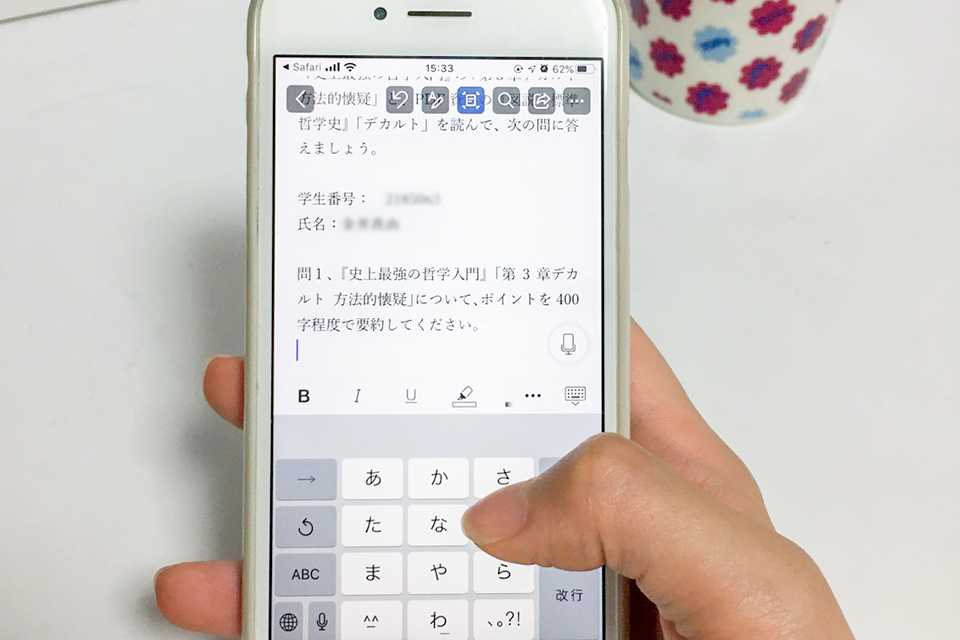

スマートフォンで課題に取り組む学生(在学生提供)

ブログやSNSを使って学生自身が活動を発信するゼミも

「オンラインのメリット」を活かす授業を目指して

当初は「教室での授業の代替」としてスタートしたオンライン授業ですが、現在は徐々に「オンラインならではのメリットを活かした授業を」という次のステージに移行してきています。

そのひとつが、オンライン上にゲスト講師を招いて行う「リモート講義」という試み。学生たちは、自宅にいながらにして各界のスペシャリストとつながり、社会の最前線を学ぶことができます。すでに実例があり、現代経営学部「マーケティング戦略」の授業では、大正製薬株式会社の社員の方々をゲスト講師として招聘。また、人間科学部「地域ではたらく」の授業では、市役所職員や保護観察官、NPO職員などをゲストに招き、リモート講義を実施しました。

オンラインを活用すれば、これまで来学いただくことが難しかった遠方の方、海外の方などをゲスト講師として招聘できる可能性も高まります。今後はこうしたリモート講義が「ニューノーマル」になっていくかもしれません。

Topics 2

春学期を終えた学生たちの声

春学期を完全オンライン授業で過ごした学生たちは、今までにない授業スタイルやリモート大学生活とどのように向き合ってきたのでしょうか。グローバル・コミュニケーション学部・泰松ゼミの3年生に聞いてみました。

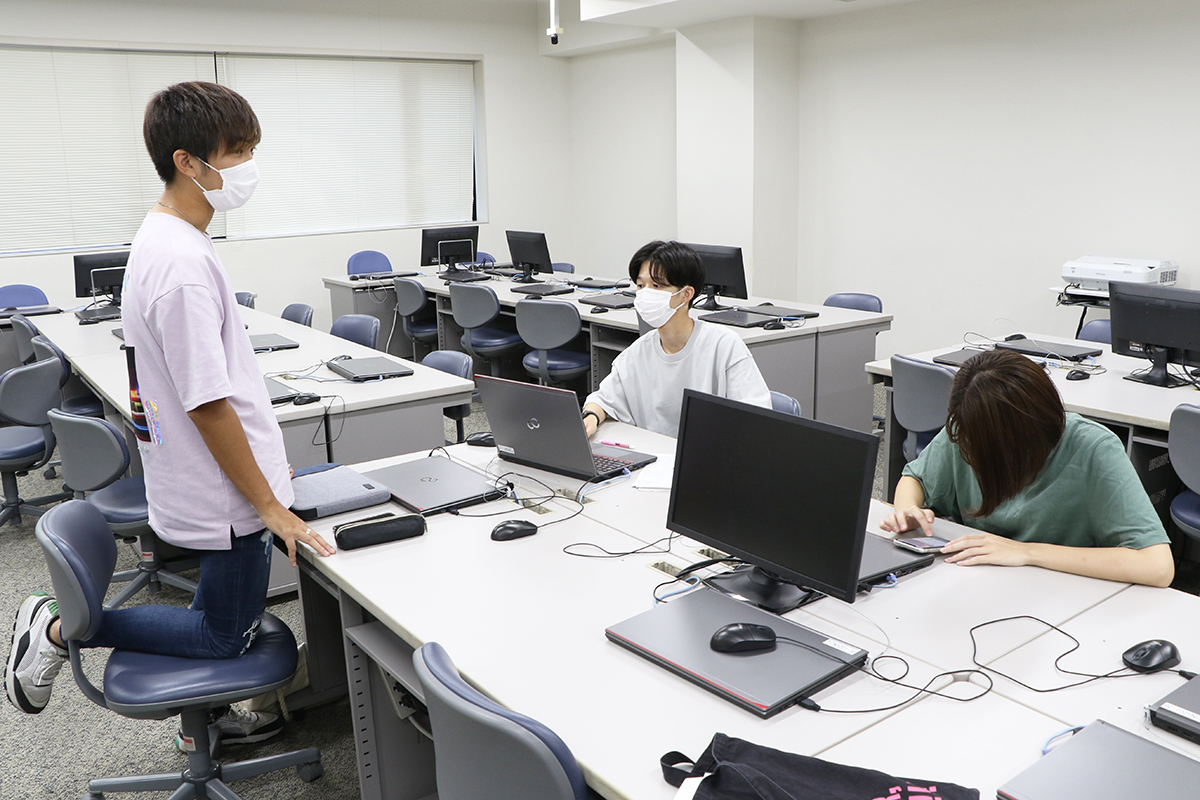

9月10日のオリエンテーションで初顔合わせをした泰松ゼミの3年生たち

通学に約2時間かかるという菅原優作さんは、「オンライン授業になったことで、生活にゆとりができた」そうです。

自宅待機中は日々メリハリを意識し、「課題は集中して一気に仕上げ、空き時間はアルバイトをしたり、映画鑑賞をしたり、軽音サークルの仲間とオンラインで活動していました」と、上手にタイムマネジメントをしていた様子。課題が思うように進まない時は、「勉強する自分の姿を録画して緊張感を高めていました」とも語り、学びに対する意欲がうかがえます。

オンライン授業は課題が多くて大変だった一方、メリットもあったそう。「ほぼ毎日、課題のための文章を書いていたので、タイピングが早くなったし、Officeなどのソフトも使いこなせるようになりました。文章を考え、書く力も磨かれたと思います」と、自身の成長を実感しているようです。

Youtubeを活用して音楽サークルの活動をしていたという菅原さん

ゼミのリーダー的存在として仲間に慕われる似内美優さん。春学期は、「ゼミ生同士のグループディスカッションが対面でできなくて残念でした」と振り返ります。一方、オンライン授業のメリットを聞くと、「PCやスマホが常に手元にあり、わからないことをすぐに検索できて便利だった」との意見。また、動画がメインの授業もあったようで、「教科書を読むより内容が頭に入りやすく、効率よく学べました」とも語ります。

日々のスケジュール管理は、PCやスマホではなく手帳を活用。課題など「やるべきこと」を書き出し、完了したらチェックをつけていたそう。「手帳のTODOリストや、学校からのお知らせメールを毎朝きちんと確認することが習慣になりました」と、自身の変化を実感しています。

春学期は、幹部を務めるダンスサークルの活動が思うようにできなかったのが心残りだとか。「フェニックス祭(学園祭)でサークルやゼミの仲間と出し物ができたらいいなと思います!」と話していました。

「自宅待機中は、『この課題が終わったら休憩』などメリハリをつけて勉強していました」と似内さん

3年次から本学に編入した端山大斗さんは、ゼミの仲間と直接対面する機会がないまま春学期が終了。オンライン上ではつながっていたものの、9月10日のオリエンテーションが事実上の初顔合わせとなり、「やっとみんなに会えて安心しました」と心境を語ります。

オンライン授業で大変だったのは、やはり自己管理。PCのデスクトップに科目ごとのフォルダをつくり、時間割の配列で表示させることで、授業の出席忘れを防いでいたそうです。それでも、ときには「起きたら授業開始5分前だった!」ということもあったとか。

秋学期の抱負は、「ゼミのみんなともっと仲良くなること」と端山さん。「オンライン飲み会など、コミュニケーションの場にも積極的に参加していきたい」と話していました。

PCデスクトップのフォルダを時間割順に並べてタスク管理をしていたという端山さん

Topics 3

秋学期に向けた本学の取り組み

春学期を経て、さまざまなメリットが浮かび上がってきたオンライン授業。本学のオンライン化に尽力してきた泰松範行先生によれば、「これからは新型コロナウイルスの影響にかかわらず、オンラインと対面を掛け合わせた『ミックス型』の授業が増えていくと考えられます」と大学教育の未来を予測します。

なお、泰松ゼミでは今後、「過去に培った海外の大学との交流を、オンラインに発展させる取り組みも行っていきたい」とのこと。新たなチャレンジが期待されます。

昨年行われた泰松ゼミと韓国の大学との交流(2019年撮影)

本学では、秋学期も引き続きオンライン授業が原則となりますが、一部の科目(必修の演習科目等)に限定してキャンパス内での対面授業も実施していく予定です。対面授業の再開により、懸念されていた学生の孤立感も解消されていくことでしょう。また、学生同士が絆を深める機会として、「オンライン学園祭」などのイベント開催も検討しています。

本学は今後も、都心のコンパクトな大学である強みを活かして、ニューノーマルの時代に即した学びを臨機応変に提供していきます。