Academic Life & Research

教育・研究

本庄ゼミが男性化粧品マーケティングプロジェクトを始動-化粧品開発のエキスパート・COSMELと協働

2023.06.21

現代経営学部「マーケティング戦略・プロジェクトマネジメントゼミ」(本庄加代子教授)と化粧品開発のエキスパートである「COSMEL」との産学連携が4月よりスタート。

6/12(月)、COSMELを協業事業として運営する株式会社ブランノワール・一般社団法人美容科学ラボより白野実氏、白野未来氏、箱崎かおり氏をお招きし、同ゼミ3年生による男性化粧品市場のマーケティング企画案発表と、審査が行われました。

今年、本庄ゼミで男性化粧品を扱うプロジェクトを発案したのはゼミ生自身。

市場・商品などへの知識が不足した状態からの出発だったため、ゼミ生たちはゴールデンウィークや授業時間外でも自主活動を行い、企画を設計していきました。

特に男子学生は、初めて触れる化粧品に戸惑いながらも、理解を深めるところからのスタート。

試しに化粧品を使用してみると、「そもそも、何がなんだかわからない」「使う順番もわからない」「何を買ったらいいかわからない」との感想があがった一方で、その感情は市場普及の壁となっている“抵抗感”であるととらえました。

5月下旬には、プロジェクトの課題を「男性化粧品への“抵抗感”という壁を乗り越え、市場を拡大させていくこと」とし、どのようなソリューションが有効かを検証するための手段として、グループごとに3つの案を企画しました。

企画案プレゼンまでの約1カ月、市場動向調査、企画内容の精査、スケジュール管理、予算計画作成を行い、全チームが50ページ以上に及ぶ資料を作成するなど、綿密に準備を進めました。

事前準備の様子

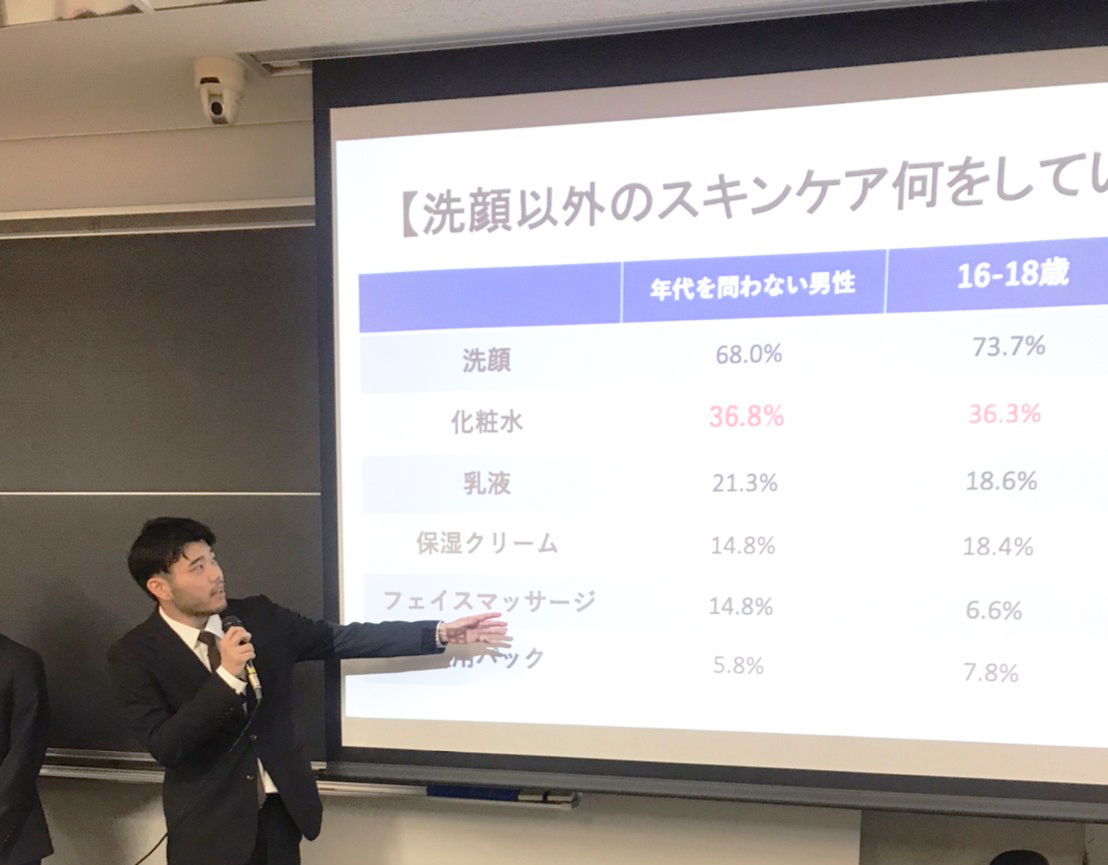

6/12(月)の企画案発表会当日は、グループごとにデータや調査結果を用いたビジネスプレゼンを行いました。

1つ目のグループは「探索的調査によるマーケティング戦略仮説構築」。

文京学院大学の学生へのグループインタビューを行い、仮設構築と、市場普及の“ツマヅキポイント”を探りました。

2つ目のグループは「メンズメイクを普及するための実験イベント」を提案。

メンズコスメ市場の拡大要因をデータ分析し、それを基にした“男性コスメ体験イベント”のアイデアを提案しました。

3つ目のグループは「メンズ化粧品における韓国市場の購買プロセスの促進の仕方」という題目で、日韓のメンズコスメ市場を比較。

韓国の男性における化粧への意識と普及動向との関連性をベンチマークし、日本におけるマーケティング戦略に活かす提案をしました。

プレゼン後、審査員として参加した連携先企業や教職員からは、「ビジネスさながらの企画書となっていてすばらしい」「Z世代の動向がよく分かった」「短期間で良く調べられている」と学生のプレゼンを高く評価する声が。

一方で、「データはどこから引用している?」「プレゼンで使われていた“清潔感”や“自己肯定感”の定義は?」「若年層だけでなく、中年層も調べたのか?」など厳しい指摘もあり、リアルなビジネスパーソンの意見に学生たちは多くの刺激を受けたようです。

プレゼンを審査する(株)ブランノワール・(一社)美容科学の皆様、本学教職員

指摘を受けた学生たちは、「今までやってきた学生のプレゼンとは、求められるレベルが全く違った」「学校の勉強はわかったつもりでしかなかった。授業で聞いた内容を実践的に使うのは非常に難しかった」「いかにボンヤリとしたアイデアや表現しか出せていないか気がついた」と実際のビジネスの厳しさを痛感しつつも、成長につながる気づきを得た様子。

「マーケティングを実践することの難しさ」「チームで仕事をする楽しさ」「努力した後の達成感」などを各々に感じることのできた貴重な機会となりました。

終わりの挨拶をするゼミ長の龍興克典さん

今後本庄ゼミでは、6月中に企画の方向性を決定、7月にプロジェクト本格始動、8月~9月に調査実施をしていく予定です。

COSMELの白野実氏

白野実氏のコメント:

「学生さんにお会いするのは今回で3回目ですが、ここまでやってくれるとは思わなかったです。市場分析から自分たちなりの見解を示していただき、新しい刺激を受けました。韓国の化粧品市場の動向なども提供していただき、新しい発見もありました。特に韓国の文化や化粧にまつわる背景をふまえることはとても参考になります。今後、一緒にやれることが非常に楽しみです」

本庄教授

指導を担当する本庄教授のコメント:

「短期間で、消費者行動論やマーケティングの知識を実際に活用して、みんなで協力しながら一つの企画書としてまとめ上げられたことだけでも、大きな成長だと思います。学生からの相談が多かったのは、チームマネジメントについてでした。他者と協働することがいかに難しいかを深く理解できたことは、キャリア形成上、非常に大きな気づきとなったと思います」